«What the fuck is going on? Вот в чем вопрос!»

Дэмиен Хёрст о реальности и иллюзии, об искусстве и не-искусстве, о Москве и своем участии в московском проекте Prada

Сегодня Prada открывает в Москве Prada Mode — это кочующий социальный клуб — круглые столы, диспуты, вечеринки,— к обустройству которого Prada всякий раз привлекает какого-то известного деятеля культуры. Москве, ставшей шестым городом, куда приезжает Prada Mode, достался целый Дэмиен Хёрст.

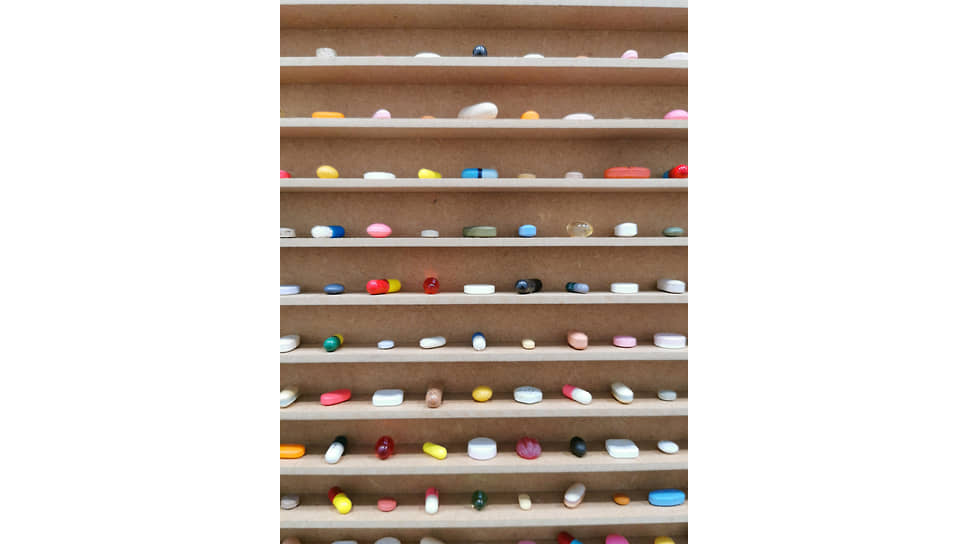

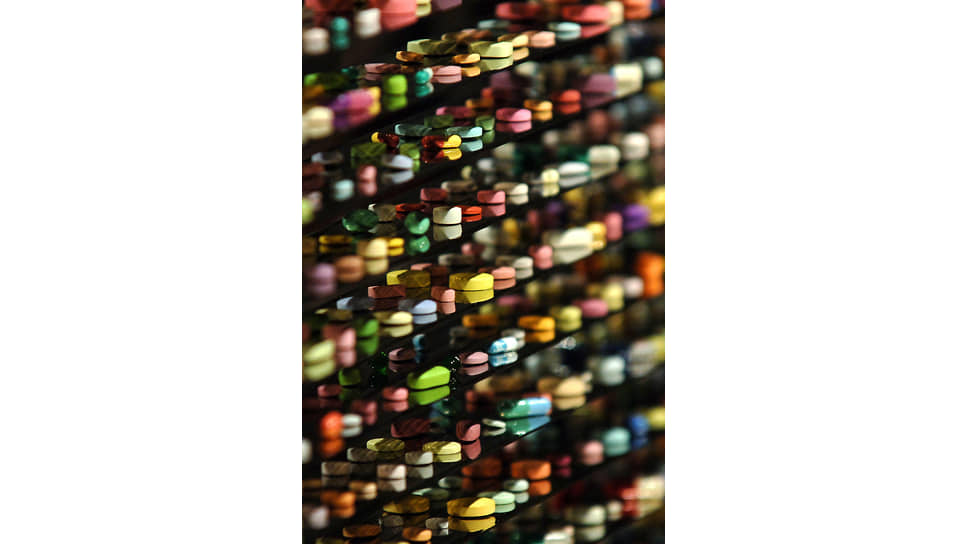

«Theo-24 200mg

ucb 2842»,

2014

Фото: Prudence Cuming Associates Ltd © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2021

«Theo-24 200mg

ucb 2842»,

2014

Фото: Prudence Cuming Associates Ltd © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2021

Проект Prada Mode был придуман на грани между модой и искусством, чистым энтертейнментом и неким интеллектуальным досугом, гастрономией и развлечением. Это баланс, которого сейчас пытаются достичь очень многие. Prada уже нашла его и вполне успешно развивает — до Москвы Prada Mode побывал в Майами, Лондоне, Париже, Шанхае и Гонконге. В Москве он откроется в шехтелевской Скоропечатне Левенсона в Трехпрудном переулке. Два дня проект будет работать в режиме закрытого клуба, и для его членов будут устроены три паблик-тока, а потом, с 5 по 11 декабря, туда уже сможет прийти каждый, чтобы посмотреть инсталляцию Дэмиена Хёрста «Pharmacy» — предварительно зарегистрировавшись и выбрав тайм-слот. Все остальное про этот проект рассказывает сам Дэмиен Хёрст, но начали мы этот разговор с обсуждения того самого баланса между модой и искусством и того, нужны ли они друг другу вообще.

Фото: © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2021

Фото: © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2021

Между модой и искусством существует одно фундаментальное различие — мода и вообще мир люкса имеют дело с положительными эмоциями, все в этом мире должно только радовать, ничего не должно раздражать. Между тем как искусство часто имеет дело с гневом, тревогой, депрессией, ужасом — и часто самое великое искусство происходит именно оттуда. Преодолимо ли это различие?

Я всегда говорил, что главная реакция на искусство — это «вау!», и ничего другого не нужно, и неважно, что это будет за «вау!». Я всегда хотел сделать так, чтобы взрослые чувствовали себя как дети рядом с моим искусством. Когда я делал «Cherry Blossoms» (Выставочный проект Хёрста этого года в Fondation Cartier.— Weekend), я хотел сделать живопись, куда вы могли бы нырнуть и потеряться там. Обычно к произведению искусства нельзя даже прикоснуться, а я хотел, чтобы у зрителя возникло желание лизнуть его.

Я была там, и ровно это испытала — мне страшно хотелось попробовать все это розовое и голубое на вкус.

Рад слышать. Я помню, я как-то был на выставке мобилей Александра Кольдера и подул на один из них — и тут же ко мне подошел охранник и сказал: «Не дуть!» Что?! Окей, знаю, трогать нельзя, но чтобы и подуть было нельзя!

Я верю, что все, сделанное хорошо, это искусство. В моде или, например, в дизайне мебели мне нравится, что функция всегда первична, а эстетика вторична. Со мной однажды захотел сотрудничать Хусейн Чалаян — я люблю его одежду, я покупаю и ношу ее — и первое, что он сказал, было: «Что бы мы ни сделали, мы не хотим, чтобы это носили». Я такой: «Черт!» — и у меня сразу пропал всякий интерес, потому что я как раз хотел чего-то, что можно носить, типа кожаную куртку. В Prada здорово то, что они всегда делали вещи вне времени — особенно в эпоху, когда все только заставляли вас покупать больше и больше. Я до сих пор ношу вещи Prada 1990-х, я до сих пор могу купить тот же самый костюм, у меня есть пара ботинок, которые я купил много лет назад. В моде, где куча вещей просто выкидывается через сезон, это редкость.

Ваша выставка «Archaeology Now» в галерее Боргезе в этом году поддержана именно Prada. Для вас было важно поместить свои работы рядом с Бернини и Караваджо? Как вы оцениваете этот свой опыт?

Честно говоря, поначалу я беспокоился. Я думал обо всех этих старых мастерах, великих художниках — один из моих рабов, например, основан на одноименной скульптуре Микеланджело,— наверное, мне было страшно, что, помещенные рядом с их работами, мои начнут выглядеть дешевыми, аляповатыми, бессмысленными и неумными. Но в процессе я увидел, что все получается — старые работы рядом с моими выглядят свежее, а мои рядом с ними старше. Все это целиком было сплошным удовольствием, и я думаю, что таким искусство и должно быть.

Искусство сейчас важнейшая тема для моды. Почему мода так старается быть рядом с искусством?

Каждый хочет быть художником. Знаете, я как-то зависал с Дэвидом Барри. Он, возможно, один из величайших артистов, каких мир вообще знал, он — Дэвид Барри! И вот по каким-то причинам он решил, что ему нужно рисовать. И я просто сказал ему: «Если ты Дэвид Барри, зачем тебе рисовать?!» Эта всеобщая тяга к производству искусства кажется мне безумной. Может быть, то же самое и с модой? Может быть, мода тоже думает, что, конечно, здорово продавать одежду, здорово одевать людей, здорово быть крутыми — но вот хорошо бы еще быть поближе к искусству. Они не понимают, что их вещи уже по-любому искусство.

Я всегда думаю о брендах типа, например, Harley-Davidson — люди татуируют их лого на груди, настолько они их любят, и если у тебя уже есть такая преданность и вера, зачем тебе еще что-то? Я вообще не знаю, что есть искусство, но оно делает то, в чем мы нуждаемся, оно связывает людей друг с другом. Понятно, что поверхность искусства — это большие деньги. Но в его основании — ребенок, который приносит родителям свой рисунок и говорит: «Вот, я нарисовал!», и они прицепляют его магнитом к холодильнику. Именно это своего рода базис искусства, что-то, в чем есть настоящая щедрость.

Не знаю, на самом деле, зачем моде искусство… Ну вот если вы, например, пойдете в музей типа V&A в Лондоне, вы увидите там много искусства, но и много одежды из разных культур — великолепной одежды, невероятно, прекрасно сделанной. Я искренне полагаю, что все, в чем столько сил, мастерства и таланта, автоматически становится искусством. Зачем иначе делать это так хорошо?

Фэшн-бренды, думаю, должны быть рады услышать это. Но тогда где граница между повседневной реальностью и искусством? Если художник, вот как вы, работает с повседневностью, с самыми обычными предметами, в какой момент эта повседневность переходит в искусство? Где кончается одно и начинается другое?

Я думаю, нам нужно искусство, чтобы понимать реальность, хотя «реальность» — в любом случае странное слово. Всю свою карьеру я много думал о правде. Вначале я думал, что ищу правду, что великие художники находят ее и выражают. Но правда очень иллюзорна, это что-то все время ускользающее. И когда я делал выставку «Treasures» сначала в Венеции, а теперь в Боргезе, то стал думать, что, может, вообще нет никакой правды — чаще всего такие мысли приходят, когда смотришь на политиков, как они бессовестно врут и сколько говорят всякой хрени. А потом я понял, что дело скорее не в том, есть правда или нет, а в том, что мы обязаны иметь правду, а будет ли она реальной или придуманной — неважно, нам она просто нужна. Мы не можем перестать искать правду, потому что иначе нам не выжить. И я полагаю, что искусство — это хороший способ искать правду. Ну вот, например, существует некий визуальный язык, который используют и искусство, и реклама. Но рекламе он нужен, чтобы впаривать вам всякое дерьмо, а искусству — чтобы открыть вам что-то внутри вас самих, о чем вы и не знали. То есть жадность и щедрость делят один и тот же визуальный язык, его можно использовать множеством разных способов.

Когда вы понимаете, что обычные вещи, сложенные вместе, стали искусством?

Я смотрю на мир в поисках вещей, через которые можно установить связь с людьми. Думаю, я ищу универсальные триггеры. Ну вот как бабочка — это же не просто насекомое, мы все согласны, что за бабочкой есть что-то еще, что она обозначает разное — душу, красоту, переход, смерть, истину, свободу, все это. И я ищу такие вещи все время. Да, я понимаю ваш вопрос: откуда мне знать, что получилось искусство? Наверно, надо ответить так: раз это оказалось в арт-галерее, то, скорее всего, это искусство (сдержанно улыбается, увидев, что я оценила шутку).

Но вообще искусством может быть что угодно, и искусство может быть где угодно. Если ваш ребенок дает вам крышку от бутылки и вы кладете ее карман и сохраняете — это искусство? Для меня — да, особенно, если вытащить ее через десять лет. Повседневные объекты, если позволить себе установить с ними какую-то эмоциональную связь, хранить их, становятся такой вещью. Они меняются, с них слезает краска — они становятся уникальными, хотя были произведены массово. И все наши поступки такого рода указывают на то, что нам нужно искусство,— решение положить какую-то вещь в карман и сохранить ее и создает искусство.

«Праздничное

настроение», 2008

Фото: Prudence Cuming Associates Ltd © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2021

«Праздничное

настроение», 2008

Фото: Prudence Cuming Associates Ltd © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2021

Обычно продуктом сотрудничества моды и искусства становятся сумки, принты на одежде или что-то в этом роде. Есть ли какие-то пути взаимодействия моды и искусства вне привычных коллабораций?

Коллаборации — странная штука в любом случае. Результат встречи двух индивидуальностей должен нести что-то большее, чем было у каждой из них до этого. Но знаете, часто результат коллаборации между выдающимся художником и выдающимся фэшн-брендом не равен даже каждому из них по отдельности. Ну вот, например, меня просят сделать для благотворительности сёрф-борд. Я художник, я рисую что-то, это обрамляют, вешают на стену и не трогают руками. Поэтому, когда я собираюсь сделать сёрф-борд, меня ужасно захватывает мысль, что люди будут рассекать на этой штуке океан, я думаю: «О! это потрясающе, на нем будут кататься по волнам!» — а потом его покупают и вешают на стену, и никакого океана.

И вот я думаю, что художник пытается сделать так, а фэшн-дизайнер — наоборот, то есть каждый хочет противоположного тому, что делает обычно. Но если вы циник, вы скажете, что фэшн-дизайнеры хотят делать коллаборации с художниками потому, что за искусство можно получить больше денег.

Но вы нечасто за свою карьеру делали коллаборации.

Я пробовал — если мне что-то действительно нравится, если это одежда, которую я уже ношу, и мне предлагают сотрудничать, я говорю «да». Вот я только что сделал коллаборацию с японским брендом Mastermind, потому что мне нравится их одежда, и, думаю, если делать именно так, получается хорошо. Кроме того, я люблю размывать границы. Скажем, мои отношения с Prada начались еще в 1990-е, мы многое сделали вместе, и я делал с Миуччей Прадой сумку — это был лимитированный выпуск, что-то типа 20 штук, такая специальная плексигласовая сумка с жуками (2013 год.— Weekend). Но я делал такое нечасто, да.

Однажды в ночном клубе я увидел парня в футболке с моим Spot — я был очень пьяный и попытался расписаться на ней, а он просто сказал мне: «Отвали!», он не понял, что я Дэмиен Хёрст. Я говорю — да я только хочу расписаться, а он — fuck you! И я подумал — что я делаю? Что это может изменить? На нем моя футболка, он носит ее, она ему нравится — добавлю ли я что-то к этому, если подпишу ее?

Ну по крайней мере, он бы смог продать ее в интернете.

Но может быть, он просто хотел ее носить — и это ровно то, чего и я от него хотел бы.

Вы впервые показали инсталляцию «Pharmacy» много лет назад, в 1992-м, а в 1997-м превратили ее в кафе – тогда великая фарм-эра только начиналась. Изменилась ли ситуация за это время? Как обстоят дела с таблетками сейчас?

Полагаю, сейчас нам нужны таблетки более, чем когда-либо. Вначале, когда я только придумал «Pharmacy», в ней было много иронии, сейчас все стало страннее и мрачнее. Тогда, много лет назад, это было высказывание, и сейчас я чувствую, что время вполне подходящее, чтобы сделать его вновь. Но, конечно, смысл его за эти годы изменился и кажется мне сейчас важным как никогда.

В чем оно состоит сейчас?

Я думаю, это высказывание о доверии, о правде, о вере. Это всегда было важно, но сегодня вопрос стоит так: «Можем ли мы верить?» Или даже так: «Есть ли что-то, во что можно верить?» В прошлом, думаю, я сказал бы: «Верьте в меня», но сегодня я скажу только: «Можем ли мы вообще верить во что-то?»

В любом случае я люблю «Pharmacy», особенно в виде ресторана, куда вы можете прийти, где можно выпить и поесть. В арт-галерее вы просто стоите перед произведением искусства и не вовлечены с ним ни в какие отношения за пределами своего сознания. Идея «Pharmacy» была в том, чтобы добиться реальной вовлеченности, вы можете остаться там, провести сколько угодно времени, чтоб поразмышлять о ней. Знаете, искусство искусством, но что бы замечательное ни случалось в моей жизни, я всегда праздную это едой или выпивкой — прежде я пил куда больше. Искусство — это люксовая штука, и когда оно помещается в ресторан, то становится более праздничным и больше вовлекает вас.

Медицина и лекарства получили в мире исключительную роль. И вы делаете свою инсталляцию в Москве в такой особенный момент. Добавляется ли к ней какой-то новый смысл?

Я думаю, что искусство задает вопросы, и не думаю, что оно дает ответы. Как художник, я люблю сказать что-то и отказаться от этих слов, утверждать и одновременно отрицать. Вы думаете, что художник дает вам ответы, но художник задает вопросы, чтобы вы сами нашли ответ. Я не знаю, каковы ответы, никогда не знал,— все, что я знаю, это каковы вопросы.

И каков вопрос, который вы задаете нам сегодня?

— What the fuck is going on? Вот в чем вопрос! Что вообще будет дальше? Что случилось? Все эти вопросы по списку: куда мы идем? есть ли в этом смысле? зачем вставать утром с постели? что мы будем делать? во что можно верить?

Наверное, вы знаете, что здание, в котором будет проходить Prada Mode, это знаменитый памятник русского модерна, его построил выдающийся архитектор Федор Шехтель. Вы как-то учитывали это в своей работе?

Команда Prada показала мне примерно 20 мест, и я внимательно их изучил — много фотографий, документов, истории. В «Pharmacy» много прямых углов, а это здание ар-нуво. Сделать «Pharmacy» именно внутри ар-нуво с его изгибами и закруглениями — в этом и был вызов для меня. Я думал: надо вписать все эти острые грани, все эти научные штуки в такое вот органическое, текучее пространство, чтобы получилось что-то действительно прекрасное.

Да, это два совершенно противоположенных типа искусства и типа пространства.

Это и соблазнительно: вы не ожидаете, что они будут работать вместе, но, если все получится, если мы хорошо соединим их и возникнет связь, будет замечательно. Хотя рискованно, конечно.

А как вы вообще относитесь к Москве?

Я был в Москве несколько раз и всегда ощущал ее как Нью-Йорк, когда он был классным, когда его называли городом, который никогда не спит,— и Москва была в точности такой. Я помню, как-то был в Москве с друзьями, и мы такие говорим в три часа ночи: «Ну что, выпьем последний раз перед тем, как пойти спать», и идем в какой-то подвал. А там играет группа, и нам говорят, что это главная группа, но будет еще пять других, и все это длится примерно до пяти утра, а вокруг все пьют и веселятся. Не знаю, как бы я сейчас все это воспринял, но когда я был моложе, я любил Москву.

Когда вам предлагали взяться за этот проект, у Миуччи Прады были какие-то пожелания? Или у вас была полная свобода?

Мне позвонила Миучча и сказала: «Можешь делать все что хочешь, но мы хотим сотрудничать на этом Prada Mode именно с тобой». Я вообще-то хотел предложить что-то новое, но потом подумал — а что если сделать «Pharmacy» опять? И чем больше я думал об этом, тем больше видел в этом смысла. А потом мы сделаем это с русскими лекарствами.

Там будут русские таблетки?!

Да, это будет «Апотека».

Аптека.

Да-да, «Аптека». Я подумал, что будет здорово заново переоткрыть ее по-русски.