У абсурда нет национальности

«Франц Кафка и искусство ХХ века» в Еврейском музее

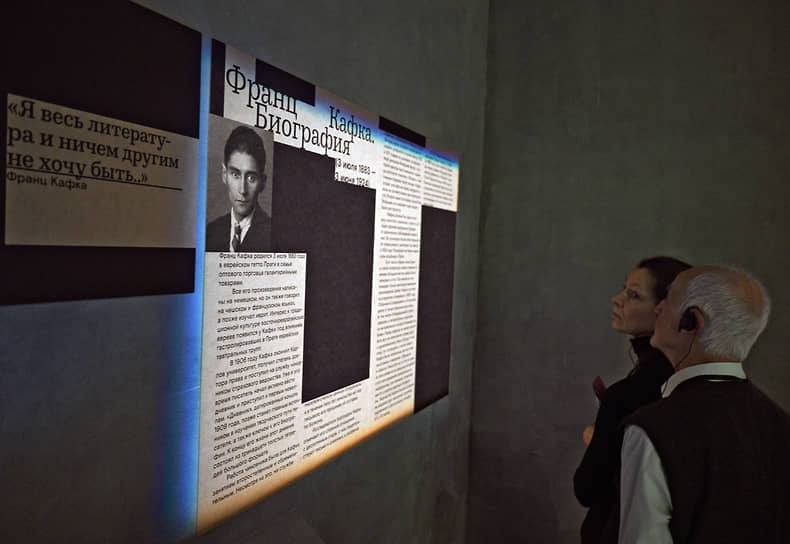

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве открылась выставка «Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века», отыскивающая художественные параллели литературному творчеству великого писателя. Она многое бы выиграла, если б называлась «Кафка и искусство СССР», считает Алексей Мокроусов.

Кафка — наше все. Дело не только в хрестоматийном афоризме художника Вагрича Бахчаняна «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью», обыгрывающем знаменитую песню советской поры. Кафка — символ 60-х, когда в СССР впервые издали его сборник, и одновременно 90-х: фильм Алексея Балабанова «Замок» (1994) не стал знаменем новых времен, но шума наделал.

В фильме среди прочего снимался Виктор Сухоруков. Сейчас именно в его чтении кафкианская проза звучит на выставке «Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века» в Еврейском музее в Москве.

Из названия ясно, впрочем, что выставка не литературная. Хотя цитат здесь много, один из восьми разделов назван «Превращение», как и знаменитая новелла писателя, другой — «В окрестностях замка»: понятная отсылка к роману. Но в центре внимания изображение. Из музеев и частных собраний отобрали сотню работ в основном 1920-х годов и эпохи застоя, в том числе Малевича, Бориса Голополосова, Владимира Янкилевского, Льва Рубинштейна и Дмитрия Александровича Пригова. Зарубежная часть громка на имена: Эгон Шиле, Георг Гросс, Макс Бекман, Хаим Сутин, Джорджо Моранди. Но на деле иностранцев немного, работы отобраны по принципу «что доступнее» — реальность санкций по-прежнему сказывается и на выставках.

Соединить столь разные имена — сложная задача. Цементирует ли их заглавный герой? Куратор выставки Мария Гадас выражается уклончиво (и уклончивость эта, возможно, вынужденная): «Актуальность произведений Франца Кафки заключается не в том, что он описывает политические системы или процессы, а в том, что в своих произведениях он выявляет природу человека. Размышление о человеческой природе — один из важных мотивов всей экспозиции, который ведет к пониманию параллелей творчества Кафки и представленных произведений».

Получилась выставка-метафора: иллюстраций к произведениям нет, хотя их даже в советские времена создавали множество, зато кафкианскую атмосферу создает все — и выбор работ, и полумрак, и тесные проходы.

В конце концов, кафкианский апофеоз абсурда для многих действительно был прямым родственником абсурда социалистического. Тонкой и точной метафорой родства стала ведущая в никуда «Красная дверь» Михаила Рогинского (ГТГ), ее ни открыть, ни закрыть, но ручка призывает: хотя бы дотронься!

Дверь Рогинского — единственный экспонат, который наверняка увидят все зрители, ведь теоретически не все увидят одно и то же. Организаторы предлагают два маршрута, налево и направо из первого зала, у каждого свой мини-гид. Не все залы в оба маршрута попадают. Лучше идти налево, в обитую обоями комнату, где о «Превращении» рассказывают и старый радиоприемник, и «Бильярд» Леонида Зусмана (1927, собрание Стеллы и Вадима Аминовых). Выставка полна прекрасных редкостей: графика Василия Чекрыгина из Русского музея, гуаши 1970-х работы Георгия Щетинина из собрания Александра Балашова, милитаристски задорная «Красная армия» Константина Чеботарева из казанского ГМИИ Республики Татарстан. Выставка самого Чеботарева открыта сейчас в московской Галеев-галерее, откуда для «Кафки» взяли немало раритетов, в частности, «Страх» Виктора Замирайло и «Нищие дети» из серии «Психиатрическая больница» Василия Ушакова. Но многие авторы, как Борис Свешников, Юло Соостер, Гариф Басыров или Игорь Макаревич, на самом деле уже были показаны в сходном контексте гораздо раньше, еще в 2015-м, на отличной кафкианской выставке галереи «Ковчег» в Музее Пушкина на Арбате.

В итоге получилось развернутое визуальное размышление — не всегда прямо о Кафке, но всегда об одиночестве, абсурде и кошмаре, и в основном все же на советском материале (так и хочется переназвать проект «Кафка и искусство СССР»). Хотя посыл раздела «Контора», где стены обклеены черно-белыми канцелярскими папками «Дело №», современен как никогда: Кабаков, Пивоваров и другие напоминают о кошмаре офисной жизни, где личность исчезает без следа. Есть еще театр — актеры мастерской Брусникина в начале каждого часа лаконично борются с мифами о Кафке. Соседство работ вроде бы осмысленно, переклички ясны — например, два больших полукруга скрывают раздел «Архитектура сна» с работами классиков бумажной архитектуры Александра Бродского и Ильи Уткина, а по внешней стене — эскизы Бориса Иофана к проекту Дворца Советов.

Эти полукруги — в прямом смысле слова — самое узкое место выставки. Беда нешуточная: в залах тесно, тексты неважно освещены и с трудом читаются, еще экскурсии… У «Кафки» — редкое дело — нет ни дизайнера, ни архитектора выставки. Еврейский музей с самого начала спланирован странно: отведенное «времянкам» пространство так усложняет жизнь куратора, что его жалеешь, едва узнаешь об очередном вернисаже. Сейчас в музее сразу три выставки — помимо изящно задуманного, но клаустрофобно сделанного Кафки, это втиснутые в проход-пенал фотографии Льва Бородулина и расползшаяся на два пространства выставка «Энди Уорхол и русское искусство».

Как ни странно, они оказываются более социальными и политическими, чем «Кафка». Сам писатель недолго оставался в доперестроечном СССР пусть запоздало, но признанным гением. Еще в конце 50-х Маркес, посетив Москву как журналист, заметил, что Кафку не печатают, считая его «апостолом пагубной метафизики». А когда в ЦК КПСС решили, что Пражская весна 1968 года началась с конференции о творчестве Кафки, писателя сочли духовным отцом ревизионистов; как критик капиталистического отчуждения он еще проходил в истории литературы, но не раз переведенный роман «Замок» у нас не печатали десятилетия.

Сегодня многие из переводов явно нуждаются в обновлении. Как заметил филолог Сергей Ромашко, «[советские] переводчики тоже достаточно плохо понимали, что они переводят,— это их беда, а не вина. Люди оказались вышвырнутыми из культурного процесса ХХ века, а все, что хоть как-то на что-то намекало, было заспецхранено».

Кафка всегда для нас актуален, так его воспринимали нон-конформисты, таким он остается до сих пор. В Еврейском музее всего две работы наших дней, Ани Жёлудь и Семена Агроскина, зато в эти же самые дни выставка «В гостях у Кафки» Алексея Сергеева идет в московской галерее «Это не здесь». Современный контекст желающие доберут вне стен музея. Достаточно включить телевизор или радиоприемник, репортаж необязательно должен быть с выставки и даже на русском, толмач не потребуется, перевод улучшать не придется.