Рецепт здоровья

Какие перспективы открывает перед медициной исследование метаболома человека

Фундаментальные исследования в области метаболома человека, начатые в Сеченовском университете в 2017 году, уже принесли ощутимые результаты. Изучив тысячи метаболических путей, ученые сегодня могут по плазме крови определить функциональное состояние организма, оценив риск наступления тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. А по метаболитам в выдыхаемом воздухе — оценить тяжесть пульмонологических заболеваний. В будущем метаболомный скрининг может стать самым совершенным методом диагностики состояния здоровья человека.

Специалист проводит один из этапов подготовки образцов плазмы крови для метаболомного скрининга

Фото: Сеченовский университет

Специалист проводит один из этапов подготовки образцов плазмы крови для метаболомного скрининга

Фото: Сеченовский университет

Метаболом — это совокупность малых (с молекулярной массой менее 1 кДа) молекул в организме, органе, ткани или клетке. К метаболитам относятся аминокислоты, органические кислоты, сахара, нуклеотиды и многие другие классы органических соединений. Метаболический профиль дает возможность получить максимально полные данные о процессах, которые происходят на уровне как клетки, так и всего организма.

В Сеченовском университете метаболомные исследования начались в 2017 году с открытием лаборатории фармакокинетики и метаболомного анализа (сегодня — Центр биофармацевтического анализа и метаболомных исследований) при Институте трансляционной медицины и биотехнологии.

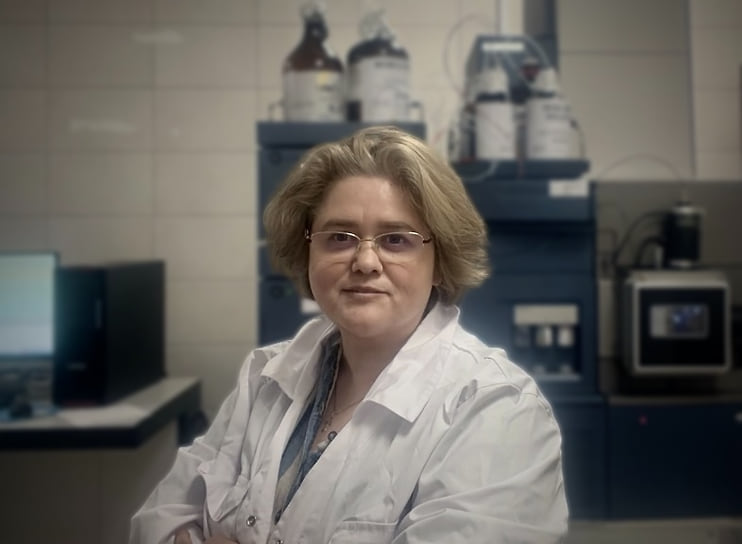

Директор Центра биофармацевтического анализа и метаболомных исследований Сеченовского Университета Светлана Апполонова

Фото: Сеченовский университет

Директор Центра биофармацевтического анализа и метаболомных исследований Сеченовского Университета Светлана Апполонова

Фото: Сеченовский университет

«Анализ метаболома — ключ к пониманию динамических процессов, происходящих в организме человека,— рассказывает директор Центра биофармацевтического анализа и метаболомных исследований Светлана Апполонова.— В нормальных условиях концентрации метаболитов в тканях и биологических жидкостях относительно стабильны и отражают сбалансированную работу обменных систем. Но при развитии патологии этот баланс нарушается, и метаболический профиль начинает меняться. Изучая динамику состава и концентрации этих соединений, мы можем не только раскрыть молекулярные механизмы заболеваний, но и определить биомаркеры, указывающие на их развитие задолго до появления симптомов. Однако самое ценное в этом подходе — возможность выстраивать индивидуальную траекторию здоровья, персонализированный “коридор здоровья”, внутри которого организм функционирует оптимально».

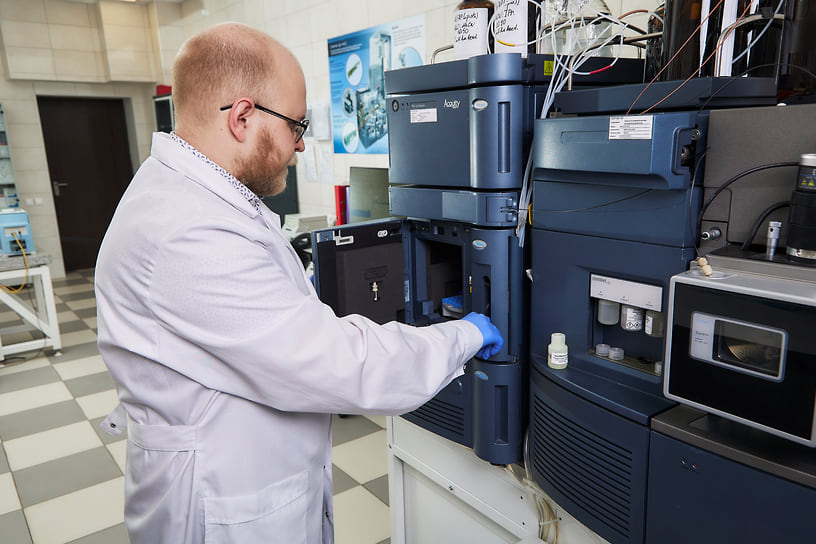

В качестве основного метода исследований в Сеченовском университете был выбран метод масс-спектрометрии в сочетании с высокоэффективной жидкостной хроматографией. Этот метод позволяет за одно измерение регистрировать в образце плазмы крови сотни и даже тысячи метаболитов, идентифицируя их по точной массе, изотопному распределению и фрагментным ионам.

«Главной задачей первого этапа было определить, какие именно метаболомные пути необходимо отслеживать, чтобы увидеть те или иные заболевания или риск их наступления. Это была долгая и кропотливая работа, потому что в организме человека десятки тысяч различных метаболитов, а нам нужно было отобрать из них 100–200 наиболее информативных»,— рассказывает Светлана Апполонова.

Результатом нескольких лет кропотливой работы стало создание технологии «Метабоскан» — инновационного решения, позволяющего по плазме крови человека оценивать как вероятность развития различных заболеваний, так и давать оценку функциональному состоянию организма.

Настройка системы высокоэффективной жидкостной хроматографии перед запуском анализа метаболома

Фото: Сеченовский университет

Настройка системы высокоэффективной жидкостной хроматографии перед запуском анализа метаболома

Фото: Сеченовский университет

Технология «Метабоскан» включает четыре ключевых компонента. Во-первых, это аналитическая методика количественного определения метаболитов. Во-вторых, программное обеспечение для обработки и нормализации первичных данных, которое гарантирует воспроизводимость результатов независимо от времени, оборудования и площадки. В-третьих, модуль визуализации, предоставляющий метаболические показатели в наглядной и клинически ориентированной форме. И наконец, в-четвертых, технология оснащена ИИ-агентом, который интерпретирует данные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Таким образом, «Метабоскан» представляет собой полноценную платформу для стандартизированного метаболомного профилирования и персонализированной профилактики.

«Мы научились отслеживать около 500 параметров метаболомного профиля, которые задействованы во многих неинфекционных заболеваниях: сердечно-сосудистых, печени, легких. Для метаболомного скрининга создана скрининговая платформа “Метабоскан”, способная по соотношению различных метаболитов в плазме крови определить вероятность тех или иных заболеваний. Для скрининга мы анализируем примерно 120 параметров — метаболитов и их соотношений, в числе которых продукты энергетического обмена, биосинтеза аминокислот, водорастворимые витамины и другие вещества. Масс-спектрометрический анализ занимает около пяти минут. Полученные данные загружаются в специальную программу — ИИ-агент, которая анализирует их с помощью искусственного интеллекта и выдает заключение, которое поможет врачу оценить состояние здоровья пациента»,— объясняет Светлана Апполонова.

Для создания платформы и обучения ИИ-агента исследователи проанализировали метаболомные профили более 5 тыс. пациентов. Сегодня «Метабоскан» способен с точностью более 94% выявлять риски по пяти группам заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, заболевания печени и легких, а также алиментарно-сосудистые заболевания, такие как ожирение и сахарный диабет. Причем внутри отдельных направлений ученые научились видеть разные «отпечатки» болезни. Например, могут не просто установить риск наличия онкологического заболевания, но и его тип: глиома, лимфома, рак легких, рак почки, простаты и т. д.

Помимо этого «Метабоскан» уже научился выявлять нарушение обмена веществ и оценивать степень старения организма, сравнивая метаболомный возраст пациента с настоящим. В дальнейшем список патологий будет расширяться, и «Метабоскан» сможет определять вероятность наличия остеопороза, бронхиальной астмы, наркозависимости, депрессии, ревматоидного артрита, алкогольной и неалкогольной болезни печени, преэклампсии и других болезней.

Замороженные образцы хранятся при температуре -80°С

Фото: Сеченовский университет

Замороженные образцы хранятся при температуре -80°С

Фото: Сеченовский университет

«Одна из главных сложностей в развитии метаболомного скрининга в области медицины — отсутствие клинически охарактеризованных эталонных баз метаболомных данных, которые можно было бы использовать для достоверного сопоставления и интерпретации результатов,— продолжает Светлана Апполонова.— До сих пор никто системно не формировал такие базы, в которых бы каждый образец сопровождался подтвержденным клиническим диагнозом, установленным по “золотому стандарту” и при этом метаболомный профиль был бы получен по строго стандартизированной методике. Мы взяли на себя эту задачу — создать валидированную базу, где каждый образец сопровождается полной клинико-лабораторной аннотацией и получен с соблюдением единых аналитических протоколов. Это дает возможность интерпретировать метаболомные данные в контексте конкретных состояний и патологий, а не в отрыве от клинической реальности».

«Отпечатки» сердечной недостаточности

Наибольшего прогресса ученые центра добились в метаболомном скрининге пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Хроническая сердечная недостаточность — одна из самых тяжелых и плохо прогнозируемых патологий. Выживаемость пациентов низкая и не превышает 50% в течение пяти лет. Ученые Центра биофармацевтического анализа и метаболомных исследований совместно с сотрудниками кафедры госпитальной терапии №1, возглавляемой академиком Юрием Беленковым, провели количественный метаболомный анализ крови пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сердечной недостаточностью и первыми в мире выделили четыре новых метаболомных фенотипа ХСН. Каждый фенотип — со своими особенностями.

Подготовка ВЭЖХ-МС/МС к метаболомному скринингу — ключевой инструмент в технологии «Метабоскан»

Фото: Сеченовский университет

Подготовка ВЭЖХ-МС/МС к метаболомному скринингу — ключевой инструмент в технологии «Метабоскан»

Фото: Сеченовский университет

Сейчас для выявления хронической сердечной недостаточности врачи в биохимическом анализе крови пациента оценивают уровень натрийуретических пептидов. Однако они не всегда специфичны для диагностики этой тяжелой патологии, рассказала профессор кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского университета д.м.н. Мария Кожевникова. Например, мозговой натрийуретический пептид может повышаться не только при ХСН, но и при анемии, хронической болезни почек, онкологических заболеваниях. Поэтому, чтобы поставить точный диагноз, нужен целый комплекс инструментальных и лабораторных методов обследования.

В поисках более надежных диагностических решений было решено попробовать использовать для выявления сердечной недостаточности метаболомное профилирование. По словам Марии Кожевниковой, исследование показало, что с помощью метаболомного профилирования можно не только определять, есть ли у пациента ХСН, но и оценить разные варианты сердечной недостаточности: с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, низкой фракцией выброса. «Для этих вариантов существуют разные подходы к лечению. Поэтому нам важно было определить метаболомный профиль для каждого отдельного варианта. Ведь если выявить какие-то отклонения в метаболических путях, то это открывает потенциал для разработки терапии, прицельно направленной на устранение этих отклонений»,— пояснила профессор.

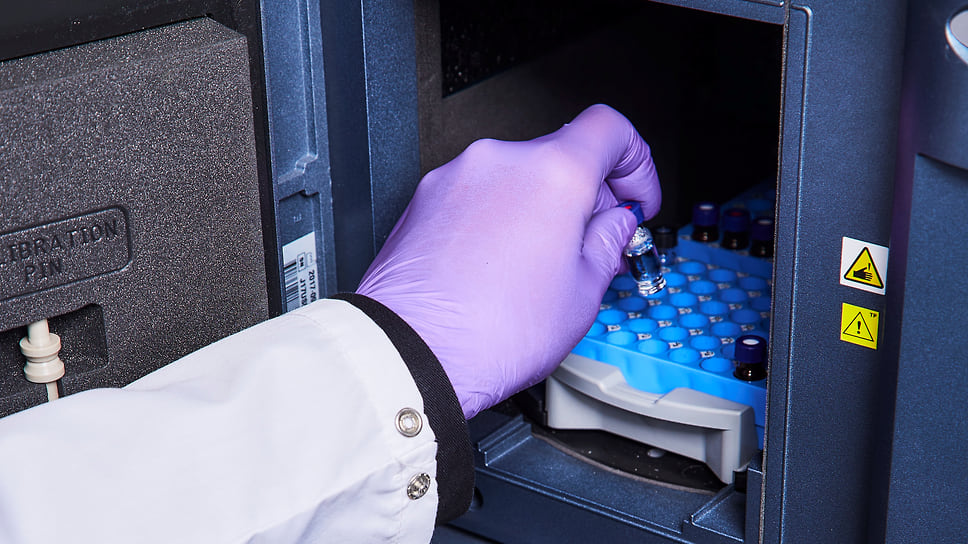

В исследовании участвовали 498 человек. Из них 415 пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе хронической сердечной недостаточностью (218 человек) и 83 здоровых добровольца. Участникам исследования провели количественный метаболомный анализ крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией. Профиль пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями сравнивали с референсными значениями здоровых участников исследования. Затем с помощью алгоритмов машинного обучения ученые выделили четыре метаболомных фенотипа хронической сердечной недостаточности и определили особенности каждого из них: от признаков воспаления до митохондриальной дисфункции и дефицита оксида азота (NO).

Момент загрузки подготовленных индивидуальных образцов в автосамплер системы ВЭЖХ-МС/МС

Фото: Сеченовский университет

Момент загрузки подготовленных индивидуальных образцов в автосамплер системы ВЭЖХ-МС/МС

Фото: Сеченовский университет

«Это совершенно новый подход, до нас в мире никто не классифицировал пациентов с сердечной недостаточностью по метаболомному профилю,— отметила Мария Кожевникова.— Определение метаболомного профиля и фенотипа, к которому относится пациент, может помочь улучшить тактику лечения хронической сердечной недостаточности. У кого-то преобладают признаки воспаления, у кого-то — высвобождения свободных радикалов. Терапия в этом случае может различаться. Мы предполагаем, что если помимо стандартного лечения назначать пациентам персонализированную терапию, направленную на устранение воспаления или других выявленных патофизиологических особенностей, то можно снизить риски неблагоприятного исхода этой патологии».

Помимо выделения четырех фенотипов сердечной недостаточности в ходе исследования ученые разработали метаболомную панель, позволяющую значительно упростить и ускорить диагностику сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ). Проанализировав образцы плазмы крови пациентов с гипертонией и подтвержденным диагнозом СНсФВ, они выявили уникальную комбинацию метаболитов и их соотношений, которые позволяют четко отличать пациентов с СНсФВ от тех, у кого есть лишь факторы риска. Предложенная метаболомная панель показала высокую точность и превзошла традиционные маркеры: чувствительность модели составила 94,4%, а специфичность — 100%.

В результате исследования ученые также разработали алгоритмы машинного обучения на основе метаболомного фенотипирования, которые с высокой точностью позволяют диагностировать так называемую предстадию сердечной недостаточности. Речь идет о пациентах с очень высоким риском развития симптоматической сердечной недостаточности в ближайшее время. Раннее выявление предстадии ХСН позволит своевременно начать профилактические мероприятия и предупредить развитие сердечной недостаточности.

Информация из воздуха

Не менее глобальные перспективы открывает перед современной медициной и разработка методов скрининга заболеваний по анализу метаболитов в выдыхаемом воздухе — так называемым летучим органическим соединениям (ЛОС).

В Сеченовском университете такими исследованиями занимаются ученые из Института персонализированной кардиологии под руководством профессора Филиппа Копылова. В частности, проведенные исследования показали возможность определения тяжести муковисцидоза с помощью протонной масс-спектрометрии. Ученые смогли выявить у пациентов характерные летучие органические соединения, связанные с муковисцидозом, и разработать алгоритмы машинного обучения, способные дифференцировать степень тяжести заболевания.

«Наши исследования показывают, что анализ выдыхаемого воздуха методом масс-спектрометрии в режиме реального времени может стать мощным инструментом для диагностики и мониторинга хронических заболеваний легких, а в будущем и многих других патологий. Разработанные в рамках проекта модели и алгоритмы помогут врачам не только выявлять патологии, но и оценивать степень их тяжести. Внедрение такого подхода в клиническую практику ускорит диагностику и сделает ее более комфортной как для врача, так и для пациента»,— радуется директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов.

Исследователь анализирует биоматериал под микроскопом

Фото: Сеченовский университет

Исследователь анализирует биоматериал под микроскопом

Фото: Сеченовский университет

Протонная масс-спектрометрия выдыхаемого воздуха может стать не только инструментом диагностики, но и способом мониторинга эффективности терапевтических вмешательств при хронических заболеваниях легких.

Помимо муковисцидоза ученые исследуют и другие хронические заболевания органов дыхания, такие как лимфангиолейомиоматоз, хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. Также ведутся исследования в области онкологии и кардиологии. Перспективными направлениями для применения метода могут стать эндокринология, гастроэнтерология и ревматология, где изменения в метаболизме также могут находить отражение в составе выдыхаемого воздуха.

Для внедрения метода в клиническую практику необходимо пройти оценку безопасности и эффективности, а также наладить совместно с партнерами производство и распространение недорогого оборудования. По оценкам ученых, при поддержке профильных ведомств внедрение технологии в медицинские учреждения может занять около пяти лет.

Польза для здоровых

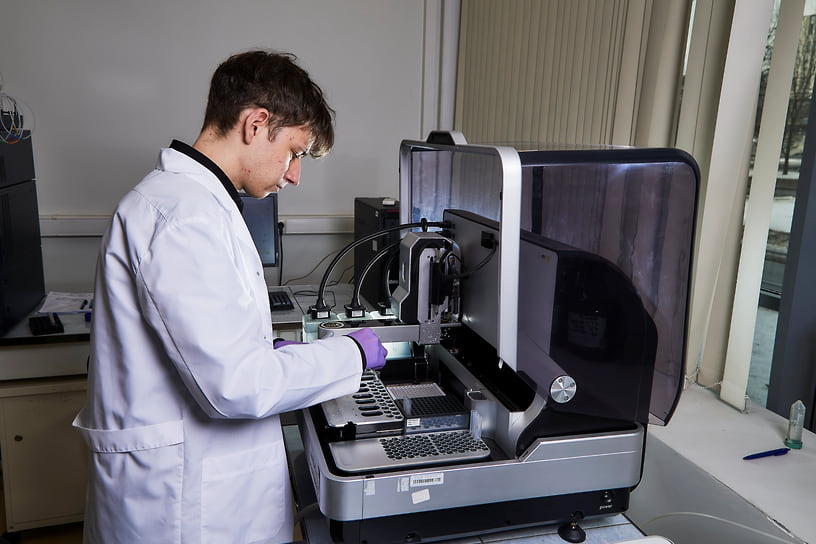

Перспективы применения методов метаболомного скрининга обширны и связаны в первую очередь с предупреждением заболеваний и поддержанием здоровья человека. По мнению Светланы Апполоновой, исследование метаболома может стать частью программы ежегодной диспансеризации населения — проба крови пациента будет отправляться в лабораторию для анализа метаболома с помощью масс-спектрометра. Это позволит определять вероятность наличия того или иного заболевания или риски его развития и при необходимости направлять пациента на дополнительные обследования.

К примеру, один из пациентов прошел метаболомный скрининг в Центре биофармацевтического анализа и метаболомных исследований в рамках пилотной программы. На момент анализа он чувствовал себя здоровым, клинических жалоб не предъявлял, но его работа была связана с высокими стрессовыми нагрузками, а несбалансированное питание не давало организму нужных веществ, что рано или поздно могло привести к сбою. Однако система «Метабоскан» зафиксировала характерные отклонения в профиле: снижение индексов метаболической гибкости, повышенные показатели раннего окислительного стресса. ИИ-агент классифицировал профиль как повышенный риск метаболических нарушений с вероятным прогрессированием в сторону инсулинорезистентности и «посоветовал» обратиться к врачу-терапевту или эндокринологу, пройти глюкозотолерантный тест, а также начать коррекцию образа жизни: ввести в привычку дневной сон, добавить клетчатку и контролировать прием насыщенных жиров.

Загрузка образцов в роботизированную станцию подготовки

Фото: Сеченовский университет

Загрузка образцов в роботизированную станцию подготовки

Фото: Сеченовский университет

Результат удивил даже самого пациента: у него была выявлена инсулинорезистентность. Благодаря метаболомному скринингу удалось не просто предотвратить заболевание, а фактически «остановить» его до появления симптомов.

«Такой уровень профилактики — это не про “помощь больным”, а про управление здоровьем до болезни,— подчеркивает Светлана Апполонова.— В перспективе мы планируем упростить технологию и внедрить формат скрининга метаболома по образцам сухой капли крови и мочи. Человек сможет приобрести специальный набор в аптеке или заказать его через маркетплейс, самостоятельно собрать биоматериал в домашних условиях и отправить его в нашу лабораторию. После проведения анализа пользователь получает уведомление, заходит в мобильное приложение, где в личном кабинете видит структуру метаболического профиля, концентрации измеренных метаболитов, уникальный индивидуальный “коридор здоровья” и персонализированные рекомендации врача. В идеале такая модель может быть масштабирована на всю территорию России, став основой для доступного и проактивного мониторинга здоровья».