Девяносто лет первому сериалу в СССР

«Юность Максима»: от Ивана-дурака до профессионального революционера

27 января 1935 года выходит первый фильм трилогии — «Юность Максима» режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга, еще недавно ярких эксцентриков и авангардистов. Вслед за ним в классику советского и мирового кино войдут «Возвращение Максима» (1937) и «Выборгская сторона» (1938).

Кадр из фильма «Возвращение Максима» . Киностудия «Ленфильм». 1937 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Возвращение Максима» . Киностудия «Ленфильм». 1937 год

Фото: РИА Новости

«Идите к нам, еще не поздно!»

«Смена эпох» в советском кинематографе произошла в 1934–1935 годах. Технический переход был связан с появлением звука. Но еще важнее перемены идеологические. Картины становились именно советскими. Одной из знаковых работ «раннесоветского кино» стала революционная трилогия о Максиме — рабочем парне с Нарвской заставы. В эти же годы появляются другие фильмы, известные и современному зрителю: «Веселые ребята», «Чапаев». История Максима, воплощенная в трех частях, стала первым в СССР примером многосерийного фильма. И шедевром, конечно, —для своего времени крепким шедевром, богатым на архетипы левого сознания.

Советский кинорежиссер Григорий Козинцев

Фото: Блиох / РИА Новости

Советский кинорежиссер Григорий Козинцев

Фото: Блиох / РИА Новости

Перед бывшими основателями знаменитой «Фабрики эксцентрического актера» (ФЭКС), куда входили будущая Золушка Янина Жеймо и актер и режиссер Сергей Герасимов, среди работ которого «Молодая гвардия» и «Тихий Дон», открывалась широкая дорога соцреализма. Милые же «чудачества» безумно-гениальных эксцентриков, приехавших в начале 20-х в Петроград из Киева и Одессы с томиком Маяковского и парой белья, оставались в прошлом. В статье «Юность Максима» Козинцев писал об этом периоде: «Пусть читатель извинит меня за самонадеянность, но мне чудилось полотно огромных размеров под названием "Признание ошибок" или же "Наконец-то поняли". На холсте суровыми темно-коричневыми и серыми красками написана комната: на стульях сидят в печальных позах молодые люди. Можно узнать молодых Москвина, Енея, Герасимова, Жеймо, Кузьмину, Жакова и Тынянова. У стола сидим мы с Траубергом и читаем по бумаге решение о закрытии ФЭКСа. Со стен свисают уже полусодранные плакаты комических и приключенческих лент. Большая часть длинного лозунга, висящего под карнизом, замазана черной краской. Тяжелое настроение смягчено оптимистическим пятном. Реализм сюжета совмещается с романтическим изображением идеала. За окошком сияет солнце, ослепительно улыбаясь, прогуливаются герои жизнерадостных комедий конца 30-х годов. Кто-то повернул голову к окошку, как бы призывая: идите к нам, еще не поздно!»

«Крутится, вертится шар голубой»

Действие фильма «Юность Максима» начинается в 1910 году. Простоватый и хитроумный, веселый и безбашенный рабочий паренек лихо побеждает врагов под куплеты песенки «Крутится, вертится шар голубой», известность которой уже давно перешагнула рамки кинокартины. Песенка для фильма — яркая примета этого периода в кинематографе. Кстати, выбор песни, по рассказам авторов «Юности Максима», оказался делом долгим и трудным. Песни представлялись лишь украшением, не имевшим отношения к сути образа. «И вот однажды,— вспоминал Григорий Козинцев, когда уже и вера в саму необходимость песни проходила, подвыпивший гармонист заиграл вальс. Сиплый голос затянул с чувством: "Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Где эта улица, где этот дом? Где эта барышня, что я влюблен? Вот эта улица, вот этот дом. Вот эта барышня, что я влюблен". Ни секунды сомнения не было. Это была она, любовь мгновенная, с первого взгляда». Впрочем, как считал режиссер, впечатление оказывал скорее голос Максима, совсем юный, мило простецкий, немного лукавый, задушевный. Эта песня пройдет через трилогию, оставаясь с героем на протяжении всей его жизни.

Самого Максима авторы фильма изначально видели тихим, неприметным, худощавым юношей, которого мог бы сыграть актер Эраст Гарин. Но в ходе обсуждений вариант отвергли. Равно как и второй, где Максим — уроженец местечка на западе Российской империи — становится блестящим дипломатом, а играет его Соломон Михоэлс. Было решено делать фильм о простом рабочем парне, который по мере развития сюжета все больше становится похож на русского былинного богатыря, вырастающего из архетипа Иванушки-дурачка.

Кадр из фильма «Юность Максима». Киностудия «Ленфильм». 1934 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Юность Максима». Киностудия «Ленфильм». 1934 год

Фото: РИА Новости

Молодой Максим в исполнении Бориса Чиркова до поры живет беззаботно: гуляет с приятелями, распевает песни городских окраин и с радостью ухаживает за девушками. О политике не задумывается. Но один из его друзей погибает по вине заводского мастера, а другой отправляется на каторгу за удар, нанесенный городовому. Тогда и начинают волновать героя вопросы социальной справедливости. После гибели своего заводского товарища Андрея Максим выходит на местную организацию подпольщиков через учительницу Наташу, в которую влюбляется. Парень начинает помогать ей в революционной деятельности и вместе с вторым другом Демой попадает в тюрьму. После расстрела Демы герой становится профессиональным революционером, переходит на нелегальное положение и уезжает выполнять задание партийной ячейки.

«Как определить жанр, к которому мы стремились? Трагедия? Нет, с патетической интонацией как раз и хотелось спорить. Пудовкин называл "Юность Максима" лирической драмой. Так ли это? Вряд ли. Мы избегали всего психологически сложного. Хроника? Еще того меньше: интерес сосредоточивался преимущественно на человеке. Пожалуй, больше всего трудились мы над тем, чтобы упростить ход фильма, сделать его самым что ни на есть элементарным, приблизить кино к народному повествованию, к притче»,— писал Козинцев.

Без пафоса

О работе над лентой общественность узнала из газет за три года до выхода «Юности Максима» на экран. Фильм создавали давние единомышленники и соавторы Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, вышедшие — буквально — из гоголевской «Шинели». В фильме «Шинель» 1926 года тоже была попытка показать трагическое через судьбу простого человека. Спустя почти 10 лет, когда события революции стали отдаляться, предстояло не просто сотворить миф, но и наделить его живым человеческим лицом героя.

При подготовке авторы изучали воспоминания старых большевиков. Козинцев и Трауберг много времени провели в цехах Обуховского и Путиловского заводов, общаясь с рабочими.

Интересно, что «Юность Максима» могла попасть не на экраны, а на полку. Фильм категорически не понравился чиновникам Госкино. Главное, что пришлось не по вкусу, — отсутствие привычной «приправы», то есть революционного пафоса. Но судьбу картины решили на самом высоком уровне: ее увидел и одобрил Сталин. После этого первая часть и съемки продолжения трилогии получили зеленый свет. «Юности Максима» достался и главный приз на Международном фестивале 1935 года в Москве.

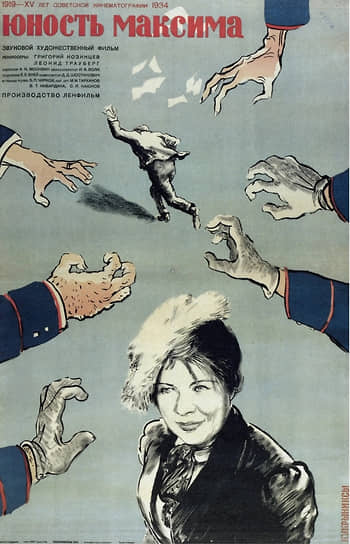

Афиша фильма «Юность Максима»

Фото: Кукрыниксы

Афиша фильма «Юность Максима»

Фото: Кукрыниксы

Фильм получил огромный зрительский успех. За первые две недели проката в одном только Ленинграде его посмотрели более полумиллиона человек. Интерес подогревался множеством хвалебных рецензий. Картину хорошо приняли за рубежом. В США «Юность Максима» получила приз Национального совета кинокритиков за лучший зарубежный фильм.