Пойдем, выйдем

Покинет ли Россия Международный валютный фонд

В начале мае исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин поднял вопрос о выходе страны из организации. «Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине»,— напомнил он в интервью «РИА Новости». По его словам, уход России мог бы стать примером для других стран, лишив фонд глобального статуса. С другой стороны, «если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке. Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран».

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

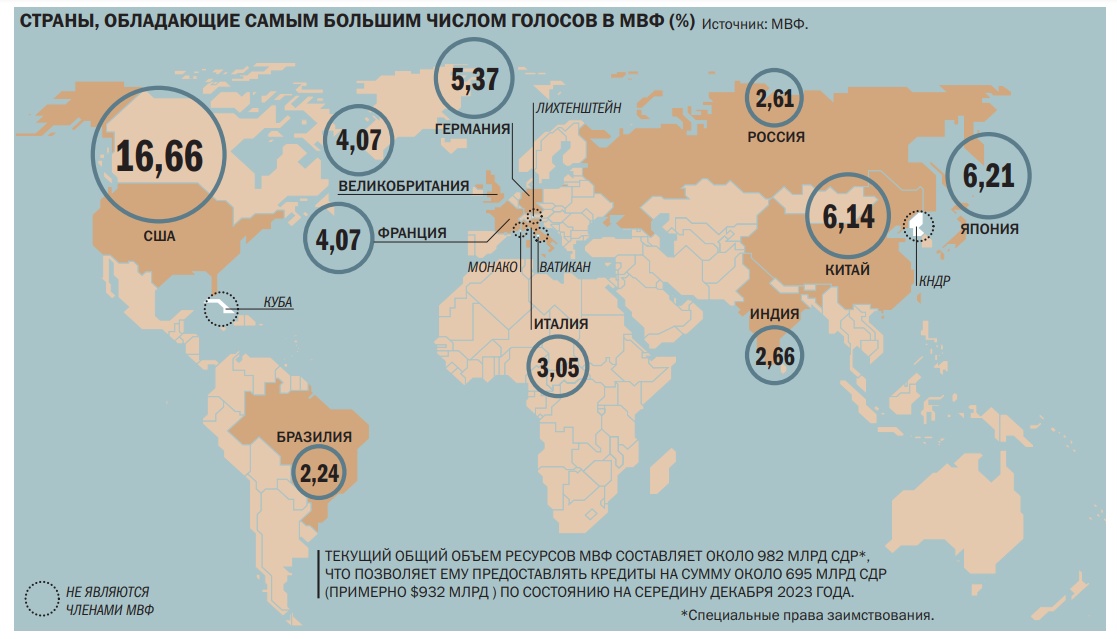

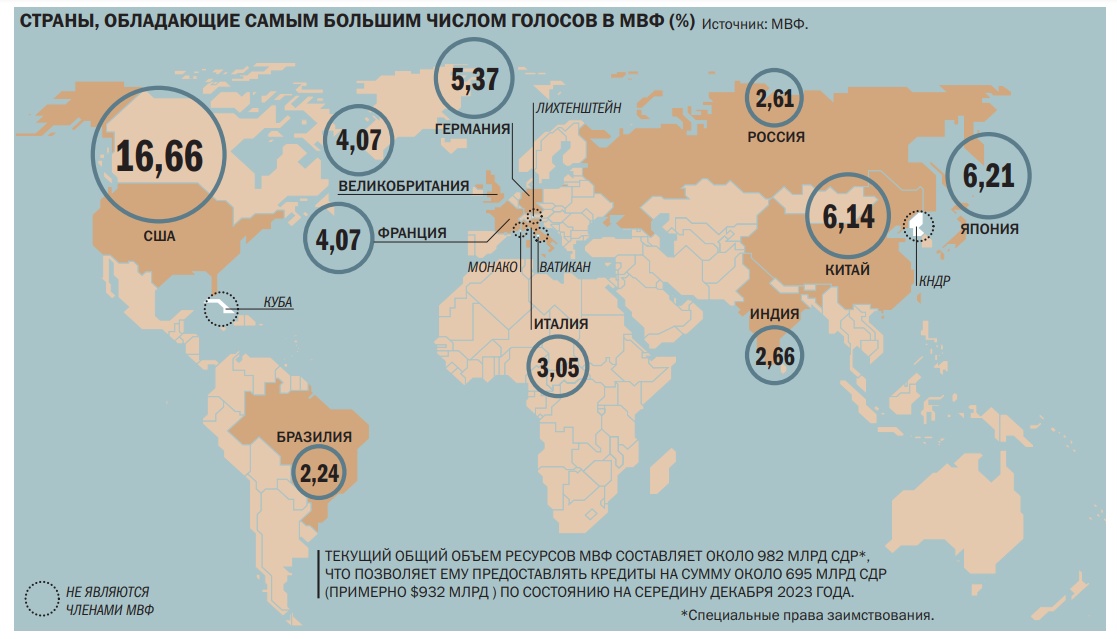

Международный валютный фонд насчитывает 190 стран-членов, включая Россию. Ключевые решения в МВФ принимаются советом директоров, который состоит из представителей стран-членов, и советом управляющих от этих стран. Ресурсы МВФ составляют эквивалент почти $1,3 трлн, что позволяет фонду предоставлять кредиты на сумму порядка $932 млрд с целью стабилизировать периферию глобальной экономики в случае дефолтов и тотального бегства от риска, с целью не допустить проникновения кризиса в ядро мировой финансовой системы.

Александр Лосев, финансист

Александр Лосев, финансист

Соединенные Штаты, сейчас считающие Россию своим противником, играют доминирующую роль в МВФ, но при этом боятся выхода России из МВФ, вслед за которой могут начать выходить и другие страны, которые, как и Россия, не нуждаются в кредитах МВФ и Всемирного банка, а напротив, являются донорами фонда в рамках квот государств-членов, «новых механизмов заимствования МВФ» и «двусторонних соглашений о займах». Если это произойдет, то МВФ утратит свой многолетний глобальный статус. Политизированность МВФ и проблемы стран, возникшие при реализации рекомендованной им политики как условий для получения кредитов, бросают тень на деятельность фонда. И эта тень — «тень Люциферова крыла» в условиях разложения мировой экономики и попыток заменить международное право «порядком, основанным на правилах».

«За» и «против»

Рано или поздно институты Бреттон-Вудса разделят судьбу международных институтов Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения 1919–1920 годов. Вопрос лишь в том, стоит ли ускорять эти процессы.

Поддержка терроризма — очень серьезное обвинение. Безусловно, длящиеся с 2014 года убийства мирных жителей Донбасса, а с 2022 года и граждан России, а также атаки на российские гражданские объекты, которые осуществляет нынешний киевский режим, являются, по сути, террористическими, а любое финансирование терроризма — преступление без срока давности — осуждается на международном уровне, и любые финансовые операции с террористическими организациями и режимами должны быть запрещены согласно международному праву и национальным законодательствам стран, являющихся членами МВФ.

Но Алексей Владимирович Можин учился на экономическом факультете МГУ в эпоху господства диалектического материализма, поэтому в его интервью в дополнение к тезису о связи МВФ с терроризмом в ответе на вопрос «В чем ценность сохранения членства России в МВФ, учитывая нынешнюю политизированность фонда и его повестки?» прозвучал еще и диаматовский антитезис: «Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке. Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики».

Приверженцы исторического материализма и марксизма-ленинизма высказались жестче. Летом прошлого года КПРФ внесла в Государственную думу законопроект, который предлагает признать утратившим силу постановление Верховного совета о вступлении России в Международный валютный фонд.

В сопроводительных документах к законопроекту подчеркивалось, что более $300 млрд валютных резервов ЦБ РФ были заморожены властями недружественных стран (ЕС, США и др.), и членство России в МВФ не помешало иностранным властям осуществить указанную заморозку.

Отмечалось, что со стороны МВФ не последовало осуждения незаконных антироссийских «санкций», а государства — нарушители принципов свободной торговли, то есть те, которые ввели «санкции», не были привлечены к какой-либо ответственности или осуждены руководством МВФ за нарушения принципов организации. Соответственно, России, по мнению депутатов, не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ.

Правительство Российской Федерации тогда не поддержало законопроект о выходе России из МВФ, мотивируя это тем, что «одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например пуле условных валютных резервов стран БРИКС».

Правительство Соединенных Штатов выступает против выхода России из МВФ. Глава Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса заявила: «Россия является членом МВФ, и, несмотря на то что подавляющее большинство членов МВФ, я думаю, согласны с тем, что действия России ужасны, не похоже, что, учитывая правила, было бы возможно отстранить Россию». Но и госпожа Йеллен оказалась не чужда диалектики, поэтому к тезису о том, что Россию нельзя исключить из участников МВФ, она добавила антитезис, что «США должны быть твердыми в своей решимости в отношении этих санкций и в том, чтобы сделать Россию изгоем в этих организациях». Она выразила надежду, что участники МВФ откажутся от взаимодействия с российскими официальными лицами в отношении МВФ и Всемирного банка.

Можно сказать, что Россия находится в нескольких состояниях членства в МВФ и присутствует фундаментальное соотношение неопределенностей, потому что у России в МВФ существуют особые отношения, такие, что всякий раз, когда наша страна определенно находится в этой системе в одном состоянии, все остальные члены МВФ могут рассматривать ее как находящуюся частично в каждом из двух или более других состояний. Нечто отдаленно напоминающее квантовую механику и принцип суперпозиции. Своеобразное «членство Шрёдингера». N.B. Кот жив!

Бреттон-Вудс и Вашингтонский консенсус

Во время Великой депрессии 1930-х годов многие страны резко поднимали торговые барьеры и вводили протекционистские меры в попытке улучшить ситуацию в своих экономиках. Это привело к девальвации национальных валют и спаду мировой торговли. Затем разразилась Вторая мировая война. Длившийся полтора десятилетия разрыв в международном валютном сотрудничестве потребовал координации на международном уровне. Как известно, представители 45 правительств встретились на Бреттон-Вудской конференции в июле 1944 года в отеле Mount Washington курорта Бреттон-Вудс, штат Нью-Гемпшир, США, чтобы обсудить рамки послевоенного международного экономического сотрудничества и способы восстановления Европы. Там и было предложено создать Международный валютный фонд сначала как часть соглашения о валютном обмене Бреттон-Вудской системы. Британский экономист Джон Мейнард Кейнс предложил сделать МВФ надгосударственным кооперативным фондом, средства которого смогут использовать страны-участницы для поддержания экономической активности во время кризисов.

Послевоенный МВФ стал одним из ключевых институтов управления и балансирования части международной экономической системы, которая на начальном этапе холодной войны осталась в сфере влияния Соединенных Штатов. И лишь с началом «разрядки» в 1970-х и 1980-х годах к МВФ начали присоединяться страны социалистического лагеря из сферы влияния СССР. Именно тогда МВФ превратился в институт глобального управления, изменив приоритет со стабилизации мировых валют на более широкую международную экономическую политику, направленную, как указывалось в документах МВФ, «на продвижение реформ по либерализации рынка посредством программ структурной перестройки». Этот тип макроэкономической политики МВФ и Всемирного банка получил название «Вашингтонский консенсус» и включал помимо кредитов либерализацию торговли и финансов, приватизацию и минимизацию бюджетного дефицита и инфляции.

Таким образом, МВФ открыл дорогу к рыночному фундаментализму, ставшему одной из основ глобализации.

МВФ считается глобальным кредитором последней инстанции для национальных правительств и ведущим институтом поддержания стабильности обменных курсов валют. К середине 2000-х годов доля кредитования МВФ в мировом ВВП была самой низкой с 1970-х годов. Тогда же в 2000-х годах действия МВФ стали объектом критики со стороны известных экономистов. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц полагал, что в более широком смысле МВФ защищал Вашингтонский консенсус — «комплекс мер и неолиберальные доктрины рыночного фундаментализма, основанные на неправильном понимании экономической теории и как неадекватная интерпретация исторических данных». Он писал: «Теории, которые я (и другие) помогал развивать, объясняли, почему ничем не ограниченные рынки часто не только не приводят к социальной справедливости, но даже не дают эффективных результатов».

МВФ критиковали за то, что он «оторвался» от местных экономических условий, культуры и окружающей среды в странах, в которых им требуется политическая реформа. От правительства стран—получателей помощи МВФ требовалось пожертвовать политической автономией в обмен на средства, что зачастую приводило к общественному недовольству и социально-политической нестабильности, а также к росту безработицы из-за сокращения бюджетных программ.

Американский экономист Джефри Сакс утверждал, что обычным рецептом МВФ является «затягивание бюджетных поясов для стран, которые слишком бедны, чтобы иметь эти пояса».

На протяжении десятилетий в принятии решений МВФ важную роль играла геополитика. Влияние государств-членов примерно пропорционально их вкладу в финансы МВФ. Поскольку США имеют там наибольшее количество голосов и располагают значительными средствами, то, соответственно, обладают максимальным влиянием. В свою очередь, политики в ряде развивающихся стран принимают условия МВФ для реализации собственных внутриполитических целей.

Использование средств МВФ правительствами, находящимися в долговом кризисе, чтобы избежать дефолта, зачастую запускало спираль разрастания долга, где старые долги выплачивались частным кредиторам, а для получения новых кредитов выдвигались особые условия «Программы структурной перестройки», что отдавало под контроль МВФ (и Вашингтона) экономическую политику стран-заемщиков. Это было особенно характерно для государств Латинской Америки.

Ряд исследователей, таких, например, как Эрик Туссен и Дэмиен Милле, считают, что через МВФ, как институт глобального управления экономикой, была установлена новая форма колонизации, поскольку не было даже необходимости устанавливать административное или военное присутствие США, достаточно долговой зависимости стран, а долг уже сам по себе поддерживал эту новую форму неоколониального подчинения. Бенефициарами неоколониализма становились транснациональные корпорации и международные финансовые компании, а также США и их военно-политические союзники.

Кредиты МВФ не помогли России избежать дефолта 17 августа 1998 года. А расширение НАТО 12 марта 1999 года, когда к альянсу присоединились Польша, Венгрия, Чехия, и удары НАТО по Югославии 24 марта 1999 года вынудили правительство Евгения Примакова пересмотреть вектор российской внешней политики и экономические подходы, отказаться от Вашингтонского консенсуса МВФ и от фукуямовского «конца истории».

«Не трожь — само отвалится»

«Прощай Вашингтонский консенсус, здравствуй Вашингтонская неразбериха?» (Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?) — так озаглавил свою работу специалист по международной экономике и профессор Правительственной школы Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Дэни Родрик, в которой аргументированно разобрал политику МВФ и Всемирного банка. «Хотя уроки, извлеченные сторонниками и скептиками, различаются, справедливо будет сказать, что никто больше не верит в Вашингтонский консенсус. Вопрос сейчас не в том, мертв ли Вашингтонский консенсус или жив, а что заменит его»,— пишет Дэни Родрик.

Геополитические процессы, разворачивающиеся в третьем десятилетии XXI века, привнесли в глобализированную мировую экономику настолько фундаментальные изменения, что экономисты всерьез заговорили о постнеолиберализме. Протекционизм, усиление государственного вмешательства в экономику, санкционные и торговые войны, заморозка и конфискация активов, разделение мира на военно-политические блоки, как в холодную войну, силовая конкуренция, дестабилизация регионов и разрушение глобальной инфраструктуры ставят крест на фундаментализме «свободного» рынка и на Вашингтонском консенсусе МВФ. В своей статье, посвященной борьбе с экономической фрагментацией, глава МВФ Кристалина Георгиева отмечала: «Мы сталкиваемся с призраком новой холодной войны, которая может привести к распаду мира на соперничающие экономические блоки».

По данным Института международных финансов, совокупный мировой долг достиг $315 трлн и превзошел все возможные уровни, где вмешательство МВФ в качестве глобального кредитора последней инстанции еще могло бы чем-то помочь. Попавшим в долговую ловушку развивающимся странам скорее помогли бы списание, реструктуризация долгов или помощь стран БРИКС+, чем МВФ и Вашингтонский консенсус.

Постнеолиберализм, как поствашингтонский консенсус, набирает популярность в развивающихся странах, которые теперь стремятся изменить роль государства в своей внутренней экономической политике, где когда-то преобладал Вашингтонский консенсус.

Постнеолиберализм видится как расширение социальных пособий, увеличение государственных инвестиций, сокращение бедности и усиление государственного вмешательства в экономику.

Постнеолиберальные лидеры Латинской Америки выступили за национализацию ряда отраслей промышленности, в частности газовой, горнодобывающей и нефтяной.

Создание глобальных институтов управления мировой экономикой, таких как МВФ, Всемирный банк, МБРР, в свое время обеспечило продвижение рыночного фундаментализма как основной геоэкономической политики и определило успех глобализации. Но в процессах деглобализации роль этих институтов будет постепенно сокращаться. Если вспомнить, что МВФ был создан как глобальный институт управления Бреттон-Вудской системы, а дисбалансы глобальных финансов и использование доллара как оружия ускоряют эрозию остатков Бреттон-Вудса, то распад системы неизбежен, он сделает ненужными или декоративными институты этой самой системы.

Скорее всего, мир ждет как минимум сложное десятилетие в мировых финансах, распад на экономические макрорегионы и зоны валютных соглашений и информационно-финансовых систем, замещающих SWIFT.

Новый мировой порядок сейчас только начинает формироваться, впереди еще множество потрясений и конфликтов. И пока никто не может сказать, как будет называться международная финансовая организация, которая возьмет на себя функции МВФ; будет ли это название писаться иероглифами, или древними символами деванагари, или как-то еще иначе и где пройдет будущая конференция, которая заложит основы новых глобальных финансовых правил. Но очевидно, что странам БРИКС+ необходимо приложить все усилия, для того чтобы этот порядок начал формироваться уже сейчас, не дожидаясь конца века МВФ и обрушения «порядка, основанного на правилах».