Есть ли экономика после нефти

Задаются вопросом инвесторы, наблюдая за развитием новых технологий

В мае Международное энергетическое агентство в очередной раз понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. баррелей в сутки. Предполагается, что баланс спроса и предложения будет достигнут в 2025 году. Тем временем многие страны продолжают развивать зеленую энергетику и наращивают строительство электромобилей, пытаясь уменьшить зависимость от черного золота, ставшего символом богатства и успеха национальных экономик в прошлом веке.

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Нефть как продукт, пригодный для использования в различных хозяйственных нуждах, была известна людям еще в Древнем мире. Однако ключевую роль в жизни человечества приобрела относительно недавно — примерно столетие назад. Причем, как это нередко бывает, основной толчок к повсеместному внедрению нефти дала война. Глава французского Генерального комитета по топливу Анри Беранже в конце Первой мировой войны пылко охарактеризовал нефть как «кровь земли, которая стала кровью нашей победы». Уточнив, что ставка стран Антанты на нефтяное топливо оказалась более верной, чем ставка Германии и ее союзников на уголь и металл. А после добавил, что было бы правильно, если бы в будущем «кровь войны» превратилась в «кровь мира», удовлетворяя растущий спрос со стороны промышленности, торговли и сельского хозяйства.

Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования

РАН

Пожелание сенатора Беранже в полной мере действует до сих пор — нефть действительно превратилась в кровь глобальной экономики. Произошло это потому, что использование нефти позволило внедрить множество новых технологий, которые сохраняют свою высокую эффективность до сих пор. В первую очередь это двигатели внутреннего сгорания, которые в свое время произвели революцию на транспорте, став основой массовой автомобилизации и сделав возможным быстрое развитие авиации, а также резко повысив эффективность сообщения по железным дорогам и воде. Кроме того, двигатель внутреннего сгорания позволил обеспечить мощной мобильной техникой — тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами и т. п.— сельское хозяйство, строительство и добывающую промышленность.

И еще не следует забывать о том, что огромные объемы используемых сегодня в экономике пластмасс, синтетических тканей, резиновых изделий, красителей, смазочных масел, битумов и другой важнейшей химической продукции также производятся из нефтяного сырья.

Как следствие, объемы добычи нефти и цены на нее стали сильно влиять как на глобальную экономику в целом, так и на экономику отдельных стран. От бурного роста спроса в первую очередь выиграли страны, где нефти оказалось особенно много. А самый большой приз получили государства Ближнего Востока, который оказался главным нефтяным регионом планеты. К настоящему моменту на Ближний Восток с примыкающим к нему Ираном, по разным оценкам, приходится от половины до двух третей мировых запасов нефти, примерно треть нефтедобычи и не менее 40–45% глобального экспорта сырой нефти. Около 40% мировых запасов природного газа тоже находятся здесь. При этом себестоимость добычи нефти на Ближнем Востоке считается самой низкой в мире, что еще более повышает конкурентоспособность местной нефтяной промышленности.

Правда, звезда Ближнего Востока взошла не сразу, а примерно в середине XX века, когда там были найдены и освоены первые крупные нефтяные месторождения. При этом поначалу львиная доля доходов от добычи ближневосточной нефти доставалась вовсе не странам, где были расположены месторождения, а иностранным корпорациям. Например, в 1949 году консорциум из четырех американских компаний, работавших в Саудовской Аравии, заработал на продажах нефти в три раза больше денег, чем бюджет этой страны.

Поэтому государства Ближнего Востока потратили еще 20–30 лет на то, чтобы стать основными получателями доходов от добычи своей же нефти.

В результате нефтедобывающие ближневосточные страны превратились из бедных в богатые и очень богатые. Например, по данным Всемирного банка и МВФ, Объединенные Арабские Эмираты и Катар входят в первую десятку стран мира по ВВП на душу населения (при измерении по паритету покупательной способности); Бахрейн и Саудовская Аравия — в третью десятку. Многие из этих стран сумели за последние десятилетия основательно диверсифицировать свою экономику и стали более устойчивыми к колебаниям на рынках сырой нефти.

Осознав свои новые возможности, государства Ближнего Востока стали предпринимать активные попытки влиять на мировые нефтяные цены, а через эти цены — и на глобальную экономику. Рост цен на нефть позволял ближневосточным странам быстро увеличивать свои доходы и свое влияние на мир.

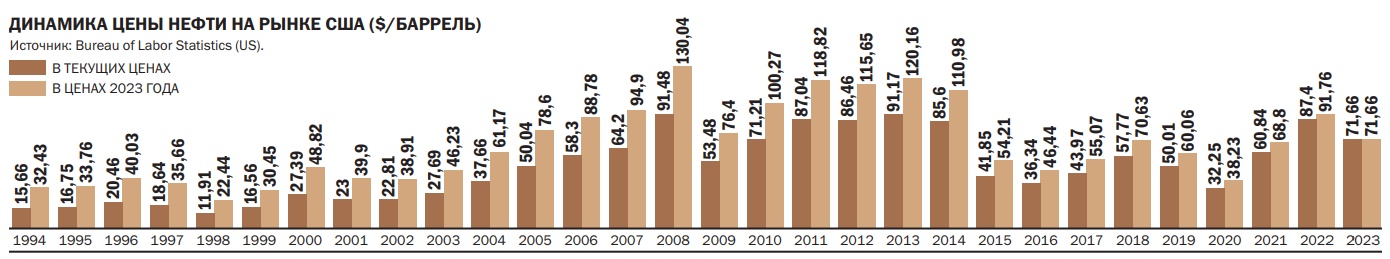

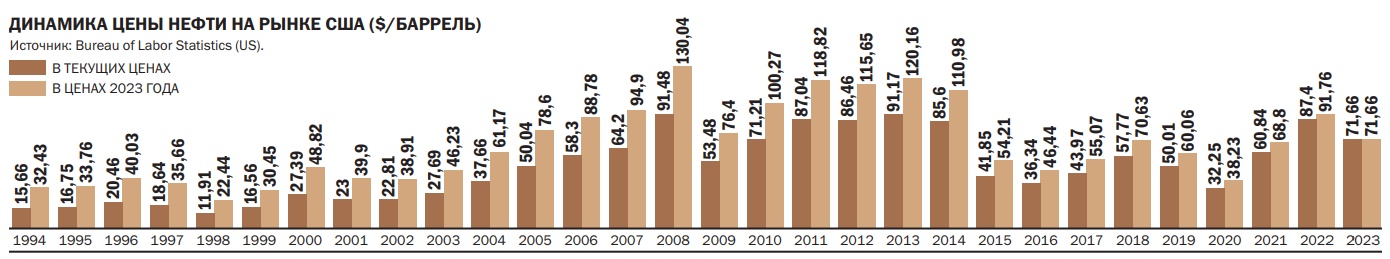

Однако после Второй мировой войны ценовая ситуация на мировых рынках нефти отличалась просто невероятной по нынешним временам стабильностью.

Достаточно сказать, что в период с 1947 по 1972 год номинальная цена на нефть на американском рынке выросла с $2,77 лишь до $3,60 за баррель, ни разу не выйдя за пределы этого диапазона.

А с поправкой на инфляцию цена на нефть за эти 25 лет и вовсе снизилась.

Такая ситуация не очень устраивала государства Ближнего Востока, и потому в 1973 году они решились раскачать мировые нефтяные рынки. Непосредственным поводом для демарша стал конфликт Израиля с арабскими странами-соседями (война Судного дня). Хотя нефтедобывающие страны Ближнего Востока и Северной Африки не принимали непосредственного участия в войне, они решили косвенно поддержать арабскую сторону. В рамках этой поддержки было объявлено о пятипроцентном сокращении добычи арабской нефти и повышении цен на нее, а затем было введено пятимесячное эмбарго на поставки этой нефти в страны, поддержавшие Израиль,— США, Великобританию, Японию, Канаду и др. Как следствие, за период с 1972 по 1975 год мировые цены на нефть выросли примерно в четыре раза.

Выиграть войну с Израилем эти события не помогли, но зато очень хорошо пополнили бюджеты нефтедобывающих стран, причем не только арабских. В частности, рост цен на нефть оказал весьма серьезную поддержку экономике СССР (но это уже совсем другая история).

И именно с этого момента глобальный нефтяной рынок и мировые цены на нефть приобрели нынешнюю волатильность. С одной стороны, события 1973–1974 годов позволили нефтедобывающим странам избавиться от монопольного диктата могучих потребителей в лице США и Европы. С другой стороны, именно этот диктат в целом и обеспечивал ценовую стабильность на нефтяных рынках.

А вот сами нефтяные государства Ближнего Востока и примкнувшие к ним другие добывающие страны третьего мира не смогли в полной мере обеспечить предсказуемость рыночных цен. Даже несмотря на то, что им удалось создать весьма влиятельную и относительно дееспособную организацию стран—экспортеров нефти (ОПЕК). Нефтедобывающие страны и раньше, и сейчас довольно плохо договариваются между собой по вопросу о том, повышать ли свои доходы за счет роста цен или за счет увеличения объема добычи. В результате на мировых нефтяных рынках периодически возникает ситуация перепроизводства, которая приводит к значительному падению цен. Из-за этого с рынка уходят наименее эффективные производители, а ОПЕК принимает решение о добровольном самоограничении добычи. И цены снова идут вверх, порой весьма резко.

Туда, где возникает высокая ценовая волатильность, обязательно приходят финансовые спекулянты. И они пришли в торговлю нефтью где-то в конце 1980-х годов, поскольку поняли, что им здесь есть чем поживиться. Спекулянты стали раскачивать нефтяные рынки еще сильнее, так как резкие скачки цен обеспечивали им пространство для заработка. Объемы «бумажных продаж» на нефтяных рынках сейчас уже, по-видимому, в сотни раз превышают объемы сделок с физической нефтью. Наблюдая за этой тенденцией, международные эксперты еще 10–15 лет назад сделали вывод, что выходящая на мировые рынки нефть — это теперь не столько материальная ценность, сколько финансовый актив. В этих условиях контроль ОПЕК за ценовой ситуацией на нефтяных рынках стал еще слабее.

Значительный рост цен на нефть вынудил страны-потребители активизировать деятельность по повышению энергоэффективности. Эта деятельность во многих случаях дала хорошие результаты. В частности, значительно снизились удельные расходы топлива в двигателях внутреннего сгорания, резко сократился выпуск техники с избыточной мощностью, снизились потери энергии из-за плохой теплоизоляции и т. д. В ряде ситуаций нефтепотребляющие устройства постарались заместить другими видами топлива и источниками энергии. В конечном счете это также снизило степень влияния ОПЕК и ее ближневосточных лидеров на ценовую динамику.

Как следствие, уровень цен на нефть в сегодняшней глобальной экономике — это результат очень сложного взаимодействия множества разнородных факторов. Время от времени конгломерату нефтедобывающих стран или крупнейшим потребителям нефти удается влиять на эти факторы, но взять под контроль — никогда. Поэтому мировые цены на нефть продолжают жить своей жизнью, лишь частично понятной даже самым выдающимся экспертам.

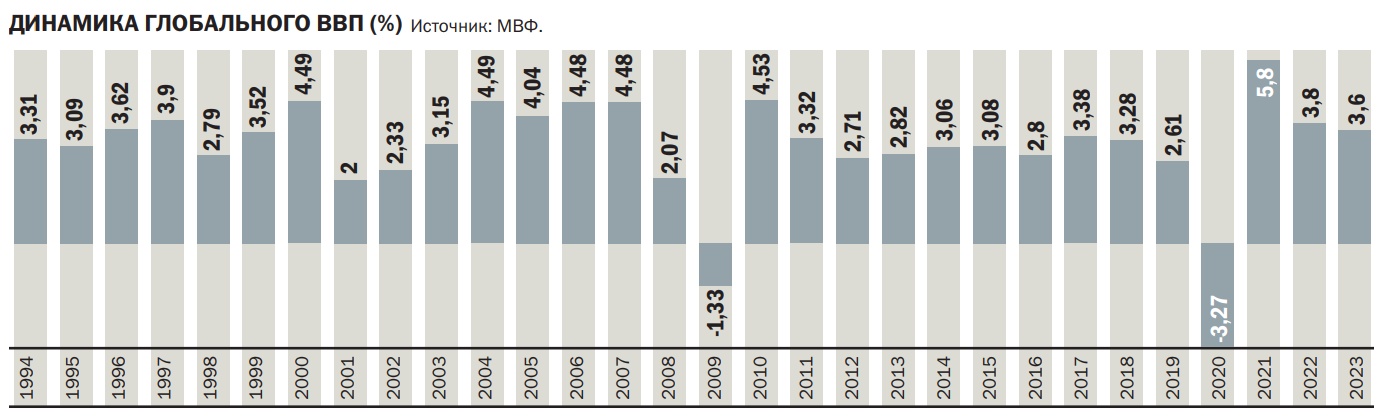

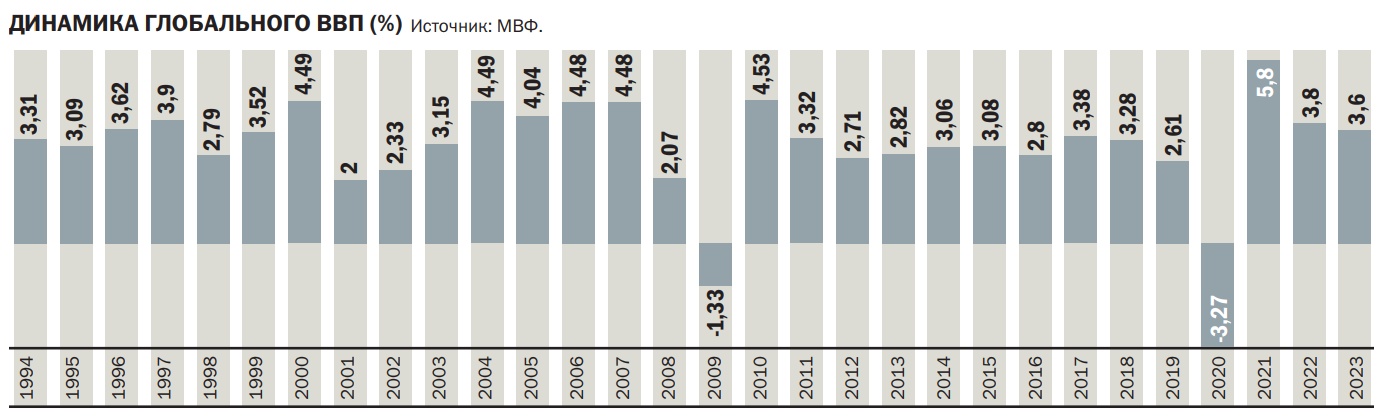

В то же время и уровень нефтяных цен, и их волатильность продолжают очень сильно влиять на глобальную экономику. Во-первых, несмотря ни на что, объем потребления нефти и нефтепродуктов в мировой экономике продолжает медленно, но верно расти. В среднем примерно на 1% в год, причем в последние пару-тройку лет этот рост ускорился. Во-вторых, от рыночных цен на нефть традиционно отталкиваются при формировании цен на многие товары и услуги — нефтепродукты, газ, уголь, химическое сырье, стоимость транспортировки и т. д. В-третьих, во многих странах, например в России, цена на нефть — главный прогнозный параметр, определяющий обменный курс национальной валюты и предполагаемый объем бюджетных доходов.

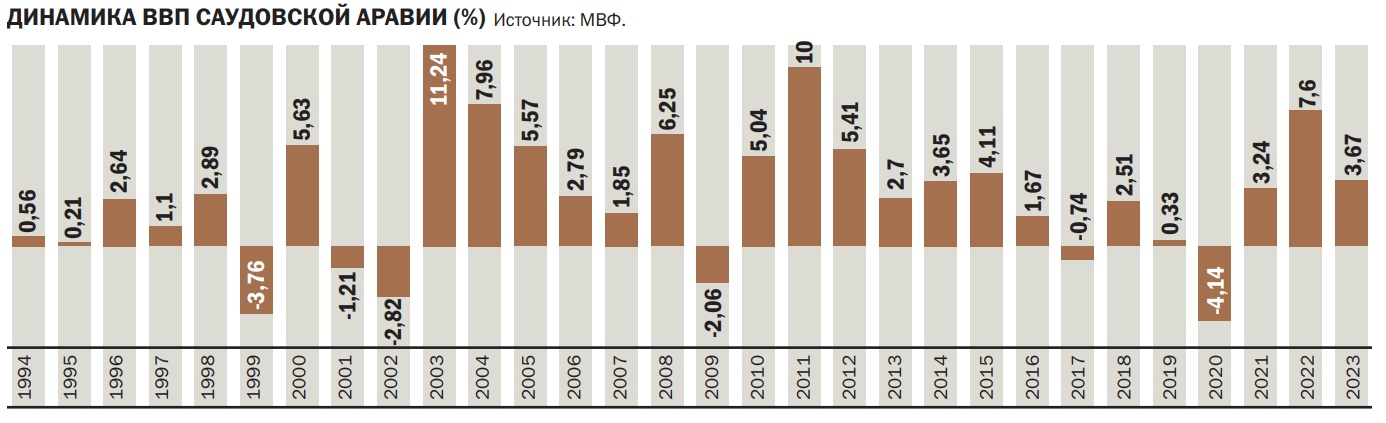

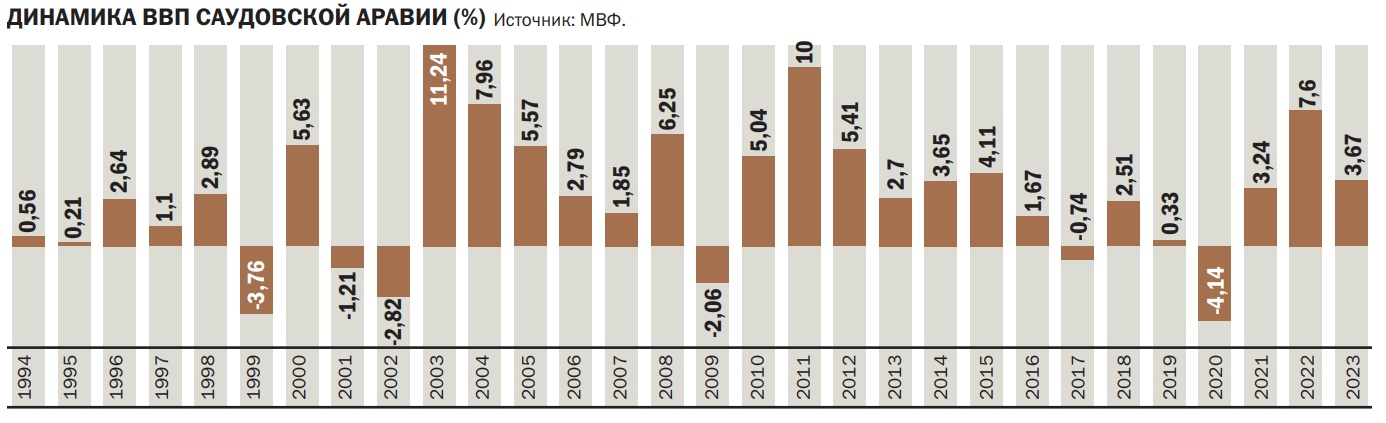

При этом влияние нефтяных цен на глобальную экономику носит разнонаправленный характер. Нефтедобывающие страны в краткосрочной перспективе однозначно выигрывают от роста цен — растут их бюджетные доходы, а также доходы бизнеса и населения. Но в долгосрочной перспективе это влияние более противоречиво. Долго сохраняющийся высокий уровень нефтяных цен может вызвать так называемую голландскую болезнь, вызванную чрезмерным укреплением национальной валюты, которое порождает рост себестоимости производства продукции внутри страны и, соответственно, снижение конкурентоспособности национальных производителей по отношению к зарубежным. Кроме того, большое количество поступающей в страну нефтяной ренты, получаемой с относительно небольшими усилиями, ослабляет стимулы к улучшению организации производства, внедрению технологических новшеств, снижению издержек и т. д. Совокупность перечисленных негативных процессов и явлений может создать очень серьезные проблемы для национальной экономики, и потому ее часто называют «ресурсным проклятием».

Впрочем, ресурсное проклятие — не приговор для стран, богатых востребованным в мире сырьем. Грамотная макроэкономическая политика вполне способна решить проблемы страны, получающей большие рентные доходы. Диверсификация экономики и активная инвестиционная деятельность — главные рецепты такой политики. Прекрасный пример сырьевой страны с грамотной экономической и социальной политикой — Норвегия. Хотя и нефтяные страны Ближнего Востока также продемонстрировали миру немало историй успеха в ходе диверсификации своих экономик.

Что касается стран, которые относятся к нетто-импортерам нефти, то для них, конечно, повышение цен на нефть нежелательно. В краткосрочной перспективе оно обычно замедляет социально-экономическое развитие стран—потребителей нефти ввиду роста производственных и транспортных издержек. На странах—импортерах нефти неблагоприятно сказывается высокая волатильность цен на нефть, поскольку повышает уровень экономической неопределенности, которая, в свою очередь, ограничивает производственную и инвестиционную активность предприятий и домохозяйств. Тем не менее экономическая история показывает, что со временем многие страны-импортеры вполне успешно адаптируются к высоким ценам на нефть за счет разработки и масштабного внедрения различных инноваций. Причем на длинных отрезках времени страны, которые активно занимаются инновациями, могут по итогу расти быстрее, чем страны, получающие большую сырьевую ренту.

Долгие годы главной угрозой для современной нефтецентричной глобальной экономики считалась ограниченность запасов природного сырья. Отраслевые эксперты постоянно сравнивали объемы запасов с объемами потребления и высчитывали, на сколько лет человечеству хватит нефти. Всякий раз выходило, что хватит не очень надолго, особенно если новые месторождения будут открываться все реже и реже. Однако острота этой угрозы обычно смягчалась внедрением новых методов добычи, повышавших коэффициент извлечения сырья из недр, и вовлечением в оборот нетрадиционных месторождений нефти — шельфовых, сланцевых, сверхглубоких и т. д.

В последние годы угроза мировому порядку, основанному на использовании нефти, возникла с другой стороны. Имя этой угрозы — беспроводной электротранспорт, в первую очередь электромобили. Если этот вид транспорта начнет повсеместно вытеснять транспорт с двигателями внутреннего сгорания, то потребность мировой экономики в нефти и нефтепродуктах, в особенности в автомобильном топливе, начнет быстро сокращаться. И тогда вместо вопроса «где бы нам еще найти нефть?» вскоре встанет вопрос «зачем нам столько нефти?».

Разумеется, умудренные опытом читатели «Денег» могут иронично заметить, что оптимистичные заявления о скорой победе электромобилей над автомобилями с двигателями внутреннего сгорания слышны минимум два десятка лет, но эта победа все никак не случится. И еще могут добавить, что проблемы с емкостью батарей для электромобилей до конца не решены, что скорость зарядки этих батарей слишком низка, непонятно, как такие батареи будут вести себя в наши холодные зимы, и т. п. На критику такого рода возразить не всегда легко.

Однако, будучи жителем Москвы, я обратил внимание на то, что буквально за пару последних лет в городе сразу во много раз возросло число активно используемых электросамокатов и электровелосипедов. Причем они ездят и подолгу, и в холодную погоду. Это значит, что многие технологические проблемы с емкостью, скоростью зарядки и холодостойкостью уже решены, во всяком случае на уровне малых батарей. И теперь надо просто масштабировать полученные результаты. Это непростая задача, но мне уже не кажется, что на ее решение уйдут десятилетия.

Кстати, многие профильные специалисты также полагают, что массовый переход к электромобилям и соответствующее падение глобальной потребности в автомобильном топливе произойдут достаточно быстро. В частности, энергетики нашего института прогнозируют, что уже к 2050 году объем глобального спроса на нефть откатится к уровню 2000 года, снизившись примерно на 15–20% по отношению к пиковым уровням потребления, которые будут пройдены не позднее 2030–2035 годов.

Если этот прогноз оправдается, то это станет серьезным шоком для всех нефтедобывающих стран. На фоне существенного падения спроса на нефть, скорее всего, упадет и ее цена. Тогда начнется кардинальный передел рынков. К нему надо готовиться не только странам Ближнего Востока, но и нам, в России. Например, через создание собственного мощного производства батарей для электротранспорта всех типов и размеров.