Взлет божьей милостью

Как работали социальные лифты до революции

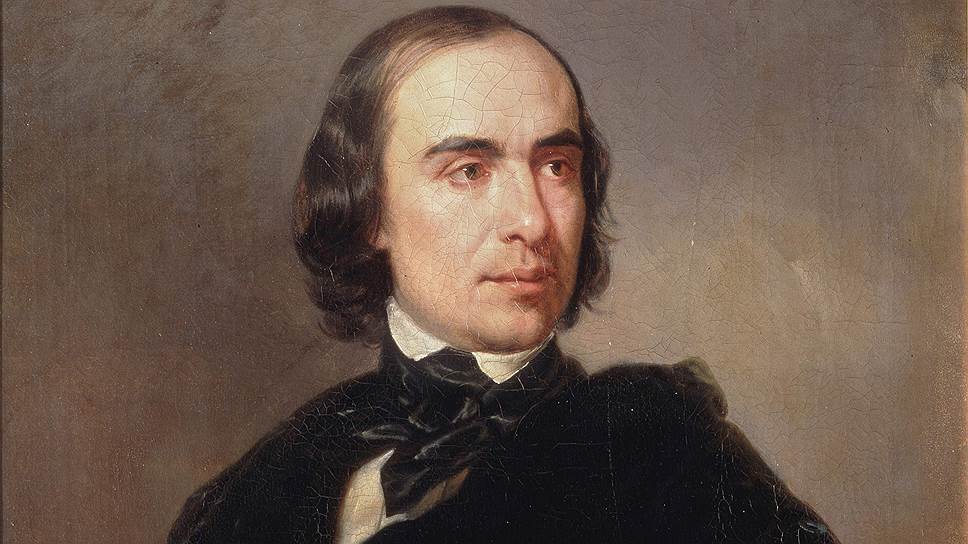

25 студентов Московской духовной академии получали премию митрополита Платона. В их число входил и Никита Гиляров из Коломны, бывший на протяжении жизни преподавателем, цензором, журналистом, издателем и просто ярким персонажем литературной жизни России. Его судьба — это история полунищего провинциала, который пробился наверх, воспользовавшись социальным лифтом. Мемуары Н. П. Гилярова-Платонова читаются как захватывающий путеводитель, рассказывающий о моде, нравах, книгах, сплетнях и прочих особенностях городского обихода 40-80-х годов XIX века.

Для приехавшего из Коломны провинциала знакомство с историей России началось с Новодевичьего монастыря, где священствовал его брат

Фото: Fine Art Images/DIOMEDIA

Свет из лакейской

Современный человек полагает, что про XIX век ему известно практически все. Благодаря писателям-классикам мы знаем, о чем думал Наполеон на Бородинском поле (о скорой победе и мировом владычестве, естественно), какой сорт шампанского Пущин привез Пушкину в Михайловское ("Вдова Клико") и какой первый вопрос задал Державин, приехав в Царскосельский лицей ("Где здесь, братец, нужник?"). И не важно, что в одних случаях мы принимаем за правду художественный вымысел, а в других — воспоминания, которые легли на бумагу спустя десятки лет после описываемых событий.

Существеннее кажется другое.

Мы практически всегда забываем, что классическая русская литература — литература в первую очередь дворянская.

И та картинка, которую она нам рисует, должна восприниматься с поправкой на угол зрения привилегированной части общества. О крестьянах, солдатах, дворовых людях и других типажах русской жизни нам рассказывают те, кто смотрит на них сверху вниз. И картинка, надо сказать, получается довольно странной. Народом, то есть крестьянами, русский писатель либо восхищается, либо упрекает его за темноту и невежество и старается перевоспитать.

А например, горожанами русская литература интересуется куда меньше. Не говоря уже о тех, кто находился в услужении. О слугах писали исключительно в связи с их господами, как, например, о Савельиче при Петре Гриневе. Сам по себе слуга или лакей не интересовал ни писателей, ни историков, ни социологов. Потому-то столь неожиданными и интересными оказываются мемуары, описывающие мир с каких-то иных позиций.

Воспоминания Н. П. Гилярова-Платонова — именно такой текст. Чего стоят хотя бы рассказы о книгах, попадавших к нему из лакейской. "Мальчиком от десяти до четырнадцати лет,— вспоминал он,— я знал об адмирале Мордвинове и читал мнения, которые подаваемы были им в Государственном совете; читал в рукописи "Древнюю и новую Россию" Карамзина, читал доклад, опять в рукописи, Ивана Владимирович Лопухина о молоканах, письма Невзорова по поводу гонений на Библейское общество. И мало ли что, в печать не попавшее по цензурным условиям".

Писателей, не вписывающихся в рамки политических и литературных группировок, предпочитают не замечать при жизни и забывать после смерти. И литературная судьба П. П. Гилярова-Платонова подтверждает этот тезис

Фото: wikimedia.org

Всю эту экзотическую для провинциальной Коломны литературу он получал от дворовых людей жившего неподалеку помещика, которые имели доступ в библиотеку хозяина и при случае могли снять копию для себя.

Слуга-книгочей оказывается не столь уж редким персонажем. Гиляров-Платонов дает его обобщенный портрет: "Обучен дворовый грамоте, чтобы быть конторщиком. Любознательность в нем пробуждается. Она усиливается чтением книг и перепиской сочинений... Подслушанные разговоры господ довершают воспитание, которое назвал бы я не только литературным, но и политическим".

Такие полуобразованные читатели любили книги, а при наличии средств (книги стоили дорого и являлись предметом роскоши) даже собирали довольно экзотические библиотеки. Уже живя в Москве и учась в семинарии,

Гиляров брал научную литературу у владельца винного погребка Соколова, в собрании которого оказалась довольно большая подборка трудов по логике, философии и психологии.

Зачем владелец питейного заведения собирал эти книги, читал ли их, осталось тайной. Очевидно лишь то, что далеко не все книги покупались, чтобы быть прочитанными. Например, Гиляров, к своему удивлению, обнаружил у Соколова библейские толкования Оригена на греческом языке. Позже выяснилось, что, увидев Оригена в продаже, виноторговец-библиофил попытался найти кого-нибудь, кто объяснит, что это и о чем. Подходящего консультанта не нашлось, но солидный том, привлекавший внимание непонятными буковками, был все равно приобретен.

Незадавшаяся карьера

Никита Петрович Гиляров-Платонов, записки которого рассказывают о жизни России XIX века в подробностях, каких нигде больше не найдешь, был сыном бедного священника из Коломны. Рассказывать его биографию можно долго, поскольку параллельно придется излагать историю русской литературы нескольких десятилетий, куда эта биография плотно вплетена. Я пишу не о журнальной полемике ушедшей эпохи, а о том, какой можно увидеть Россию, сместив немного точку зрения, тем не менее кое-что сказать о Никите Петровиче стоит.

Первая часть его двойной фамилии — Гиляров — была добыта в учебнике латинского языка. Когда священник Петр Никитский записывал в духовное училище старшего сына (и соответственно, старшего брата Никиты), он, как и положено, обмывал это событие с одним из преподавателей. За рюмочкой отец Петр пожаловался, что ему не нравится фамилия Никитский. А поскольку существовала традиция, по которой слушатели духовных учебных заведений в какой-то момент меняли фамилию, приятели решили не откладывая отыскать новый вариант и нашли его в латинской грамматике.

Судьба сына священника церкви Великомученика Никиты в Коломне демонстрирует, что в середине XIX века в России был социальный лифт

Фото: kolomna-hram.ru

В мемуарах Гилярова-Платонова это семейное предание подробно воспроизведено. "Стали перелистывать: Celer — скорый, Jucundus — приятный, не то; Honor, Honestus... — "А постой: что он у тебя, веселый мальчик?" — "Да ничего".— "Хочешь Hilaris — веселый? Гиляров, как тебе кажется"". А когда настала очередь младшего брата идти в училище, он также был записан как Гиляров.

Вторая, почетная, часть фамилии тоже имела занимательную предысторию. Еще в конце XVIII века Московский митрополит Платон (Левшин) разместил 4 тыс. рублей в пользу Московской духовной академии — проценты должны были идти на помощь самым талантливым студентам. Они жили в более комфортабельных помещениях, нежели остальные слушатели, получали средства на еду, бумагу, книги. Фамилия стипендиата становилась двойной, получая прибавку Платонов. Никита Гиляров оказался одним из 25 человек, удостоившихся этой стипендии за полвека ее существования, и превратился в Гилярова-Платонова.

Вся его биография — наглядное свидетельство того, что в дореволюционной России работал социальный лифт. Нищета, духовное училище, семинария, академия, преподавание в духовной академии...

Способности Гилярова-Платонова отмечали все, а вот навыком, как бы сейчас сказали, быть в тренде он не обладал.

Еще будучи студентом, Гиляров опубликовал свой первый труд, посвященный кумиру прогрессивной молодежи Георгу Гегелю, которого он, впрочем, критиковал. Став преподавателем Московской духовной академии, Никита Петрович рассказывал об отцах церкви так, как в светских учебных заведениях было принято преподносить современных писателей. Свободный разбор и критика святоотеческих сочинений в стенах академии не приветствовались, а когда молодой преподаватель стал слишком уж лояльно высказываться о старообрядцах, терпению начальства пришел конец, и Гилярова-Платонова уволили.

Затем была работа в Московском цензурном комитете, где Никита Петрович снискал славу отчаянного либерала. Он составил собственный проект цензурного устава, который исходил из того, что цензор принимает решение не на основе формальной инструкции, а руководствуясь собственными представлениями о добре, зле и нравственном долге перед государством. "Я слуга государства,— писал Гиляров-Платонов в этом проекте,--- идея которого, по моему мнению, должна быть — защита слабого перед сильным; и — слуга настолько, насколько собственно его требования согласны и с моими личными убеждениями. Лучше ли было бы, если бы я запрещал те или другие книги только потому, что государство мне это велит?"

Сочувствующий и адекватный цензор вызывал не только любовь в писательской среде, но и недовольство начальства

Категорическому запрету цензор Гиляров-Платонов подвергал лишь сочинения, содержащие прямые нападки на членов царствующего дома, на веру, а также непристойности. Избыток пропущенных им "крамольных" сочинений все больше бросался в глаза, параллельно росло количество выговоров и должностных взысканий.

Ситуацию усугубляли друзья-славянофилы, завалившие сочувствующего им цензора своими рукописями. Друзьям и единомышленникам отказывать было трудно, и к лету 1862 года Никита Петрович имел уже 15 взысканий (два замечания, пять строгих замечаний, два выговора, три строгих выговора и еще три раза ему было поставлено на вид).

Гиляров-Платонов был уверен, что цензура скоро будет уничтожена, и не очень-то переживал по поводу административных взбучек. Цензуру, однако, никто упразднять не собирался, чего нельзя сказать о либеральных цензорах. Министр народного просвещения А. В. Головнин отстранил Гилярова от службы с очаровательной формулировкой:

"Неприлично быть цензором человеку, находящемуся в дружеских отношениях с литераторами".

Усилиями Московского митрополита Филарета (Дроздова), который хоть и уволил Гилярова из академии, но считал его личностью неординарной, он был назначен управляющим Московской синодальной типографией. Но церковного чиновника из него тоже не получилось — в 1868 году Никита Петрович предпочел уйти в отставку и начал издавать газету "Современные известия".

Энциклопедист, эрудит, Гиляров-Платонов писал практически обо всем — о проблемах образования и воспитания, об экономике и "Капитале" Маркса, о Льве Толстом, старообрядцах, юриспруденции и суде присяжных. Это было красиво, ярко, парадоксально, но в политизированном российском обществе второй половины XIX века оказалось не востребовано по причине неопределенной политической позиции издания. Для демократов Гиляров-Платонов был охранителем, для правительства — опасным либералом. Дела газеты шли плохо, были долги, опись имущества, бедность. Хотя к чему, к чему, а к бедности сыну священника из Коломны было не привыкать.

Результатом редактирования «Современных известий» стало написание огромного количества статей и заметок, а также долги, расплатиться с которыми было непросто

В 1887 году после смерти М. Н. Каткова Гиляров пытался стать издателем-арендатором правительственных "Московских ведомостей". Тираж этой газеты был меньше, чем у "Современных известий", но "Московские ведомости" публиковали казенные объявления, что давало гарантированный стабильный доход. Однако чиновники относились к Гилярову настороженно, не без оснований считая его человеком непредсказуемым и плохо управляемым. Получив известие, что газету собираются передать другому издателю, Никита Петрович Гиляров-Платонов скончался в гостиничном номере от сердечной недостаточности.

Ускользающее время

Люди, стремительно поднявшиеся по социальной лестнице, редко интересуются прошлым, которое им удалось покинуть. В этой ситуации человеку свойственно упиваться прекрасным новым миром, которого он достиг, цепляться за него руками и ногами,— к чему размышлять об уходящем времени? У Гилярова-Платонова голова была устроена как-то иначе. Он пытался понять, чем люди из его детства отличаются от тех, с кем он общался десятилетия спустя, скрупулезно фиксировал перемены, которые происходили у него на глазах, детали, отличающие модного горожанина от горожанина, живущего по старинке. Его воспоминания — настоящий кладезь сведений для историка, интересующегося повседневной жизнью России XIX века.

Быт патриархальной Коломны разительно отличался от быта Москвы и наблюдательный Гиляров-Платонов фиксировал эти различия

Фото: РИА Новости

В 40-е годы в Коломну, где прошло детство Никиты Петровича, пришла городская мода. И горожанам стало понятно, что открытая лестница с висящим над ней рукомойником — атрибут деревенской жизни. Прогрессивные граждане принялись обшивать лестницы и убирать рукомойники в помещение. В домах появилась городская мебель — стулья, ломберные столы, диваны, которые именовали гордым именем "канапе". Горницу стали называть залой, топлюшку — кухней, прихожую — передней. За речью вообще пытались следить. Гиляров-Платонов вспоминал, что сестры ругали его, когда он говорил "инда я испужался", и требовали, чтобы он говорил "когда я испугался", то есть так, как принято в столицах.

На смену "деревенским" сарафанам приходили "городские" платья, причем, по свидетельству нашего мемуариста, первые платья обычно бывали максимально броской расцветки, дальше гамма становилась более спокойной:

"Сарафанницы, переходя к платью... начинают с зеленого, которым заменяют разводы и яркие цветы прежнего одеяния; за зелеными платьями на ступень выше следуют обыкновенно синие. По этим цветам узнаете горничную, кабатчицу, жену овощного лавочника".

Замена сарафана на платье было признаком трансформации семейного уклада. Вдруг выяснялось, что далеко не все виды домашней работы одинаково престижны. Стряпать у печи — удел сарафанницы, а не дамы в платье. Поэтому вместе с платьями в домах появлялись кухарки. "Всякая лавочница,— пишет наблюдательный Гиляров,— при первой возможности наймет кухарку не потому, чтоб ей было тяжело или не хватало времени, а из стыда; труд разделился в понятии на благородный, безразличный и низкий". Менялись и развлечения. В провинции появлялись печатные и рукописные песенники, по которым разучивались романсы ("Темно-вишневая шаль", "Звук унылый фортепьяно" и т. д.).

Если в провинции запряженные четверкой лошадей тяжелые кареты долго оставались знаком статуса и богатства, то город постепенно пересаживался на легкие и комфортабельные рессорные коляски

Фото: Granger/DIOMEDIA

Перемены касались не только мещан, но и дворян. На глазах у Гилярова состоятельные граждане пересели из тяжелых каре в более легкие и компактные коляски. В провинциальной Коломне громоздкие экипажи, запряженные четверкой лошадей, были не только знаком социального статуса (только дворяне имели право так ездить), но и комфортным видом транспорта. По весенней распутице такое средство передвижения имело шансы не застрять в грязи. При этом каждый участник богатого выезда решал свою задачу. Рысящие впереди верховые проверяли, не торчит ли посреди дороги бревно, выбитое из старой деревянной мостовой, а лакеи, чье место было на запятках кареты, переносили выходящих из экипажа пассажиров через лужи.

Приехав в Москву, где мостовые были худо-бедно вымощены, Гиляров-Платонов тяжелых карет с четверками лошадей не обнаружил. На смену им уже пришли комфортабельные рессорные экипажи с единственной лошадью и единственным лакеем, сидящим рядом с возницей. При этом, по словам мемуариста,

перемещение лакея с задка кареты на переднее место было неслыханной победой демократии и всеобщего равенства.

Дело в том, что этикет категорически запрещал лакею сидеть в присутствии барина. А в легкой коляске лакей не просто сидел, а еще и располагался спиной к тем, кто ехал внутри.

Новые легкие коляски требовали значительно меньшего количества слуг. Эскорт верховых, сопровождавших кареты, исчез вместе с четверками лошадей. В связи с этим Гиляров-Платонов приводит замечательное наблюдение, что в годы, предшествующие отмене крепостного права, стало как-то немодно окружать себя большим количеством челяди. Люди, чуткие к веяниям времени, пользовались услугами не крепостных, а наемных слуг. "Чем выше, чем богаче барин,— писал он,— тем реже встретишь собственного человека у него в услужении; напротив, князю Гагарину прислуживает крепостной князя Голицына, Голицыну же — крепостной Гагарина; тот и другой отпущены на оброк, он на той же должности камердинера, швейцара, кучера, но за жалование. Своя крепостная прислуга становилась в тягость и превращалась в источник неприятностей".

Мемуары наблюдательного человека расскажут о повседневной жизни XIX века не меньше, чем старые фотографии

Фиксирует Гиляров-Платонов и изменения в положении женщин. Он обращает внимание на то, что в 40-х годах XIX века благовоспитанная дама не могла выйти на улицу без сопровождающего. В одиночку ходили лишь кухарки, горничные или крестьянки. Русские с недоверием воспринимали сообщения о том, что за границей женщины без сопровождающих не только отправляются по делам, но даже путешествуют. Казалось, что в России такие вольности никогда не будут возможны. Однако к 80-м годам, когда писались мемуары, наша страна в этом отношении вполне догнала Европу. "Железные дороги и женские гимназии,— пишет Гиляров-Платонов,— в дополнение к упразднению крепостного права, совершили казавшееся невероятным, и теперь никого не удивляет появление дам и девиц, отнюдь не принадлежащих к "этим дамам", на улицах и бульварах. Женщины появляются теперь даже в ресторанах и трактирах, здесь пока еще в сопровождении, но дайте срок: по прошлому судя, свободу и тут завоюет женский пол".

Бессознательный коммунизм

По мемуарам Гилярова-Платонова разбросана масса наблюдений, свидетельствующих о глубинном неприятии и непонимании россиянами идеи частной собственности; можно сказать, Гиляров коллекционировал истории, демонстрирующие бесцеремонное к ней отношение. Вот, например, рассказ про богомольную старушку, которая заведовала господскими курами. Она регулярно воровала куриный корм, овес, и подсовывала мешочки с ним под ворота приходскому священнику, у которого тоже были куры. С ее стороны это была добровольная и бескорыстная жертва. То, что батюшке таким образом перепадало ворованное зерно, ее не волновало. Да и сам он, судя по всему, активно не протестовал.

По наблюдениям Гилярова-Платонова, чужие парки и сады были любимым местом отдыха дачников, которые искренне не понимали, почему хозяева усадеб не радуются незваным гостям

Фото: Владимир Первунинский

А вот история про дачников, которые отправились прогуляться по чужому саду. Проходя мимо клумбы, разбитой напротив хозяйского дома, один из гуляющих остановился и начал рвать цветы для своей дамы. Причем на глазах у хозяина. Тот послал садовника с просьбой оставить цветы в покое, чем вызвал у отдыхающих страшное негодование. "Помилуйте,— говорили они,— если уж ему так жалко, мог лично подойти и вежливо попросить. Видит ведь, что дамы идут, и вдруг — садовника: не смей трогать! Видите, разорили! Ему оказывают честь, что гуляют по его саду, а он..."

Мемуарист несколько раз рассказывает о дачниках, которые искренне возмущаются тем, что их не пускают в сады и парки, имеющие статус частного владения.

Такое отношение к чужой собственности Гиляров-Платонов называет бессознательным коммунизмом, считает это явление большой проблемой, но решения ее не находит и лишь иронизирует по поводу таблички "Входить строго воспрещается", повешенной у входа на неохраняемый участок. В слове "строго" Никита Петрович увидел отчаяние человека, который по какой-то причине не обнес свое имущество заборами и рвами. Отсутствие уважения к чужому было в порядке вещей, независимо от общественного класса. Крестьяне рубили господский лес, дачники рвали чужие цветы, и это всем казалось нормой жизни.

По сравнению с теми картинками, которые рисует Гиляров-Платонов, постсоветская Россия кажется прямо-таки образцом уважения к праву собственности. Мы перестали рвать чужие цветы и не хотим иметь дело с вооруженной охраной частных садов.

В контексте сопоставления времен показательна история с мостом через Москву-реку. Как известно, в 1850 году было принято решение снести построенный еще в XVII веке Большой каменный мост. Считалось, что старое сооружение в любой момент может рухнуть. Но в процессе сноса выяснилось, что представления о его ветхости сильно преувеличены. Разрушить древний объект никак не удавалось, и в конце концов мост пришлось взорвать. В связи с этой операцией Гиляров-Платонов приводит рассуждения москвичей о том, какой у России замечательный правитель — дескать, затеял большую стройку, чтобы дать покормиться и народу, и господам, и купцам. Высказывалось это без тени иронии, совершенно искренне и серьезно. Вполне эпическая история про доброго батюшку царя. Увидел, что всем плохо живется,— "каменщики без работы, подрядчики без дел, чиновники без взяток" — и решил всех осчастливить, для чего взорвал вполне крепкий мост и начал строить новый.

В разрушении Большого каменного моста и строительстве нового, более современного, москвичи видели желание царя дать заработок каменщикам, подрядчикам и чиновникам

Фото: Grafika/Fotodom

Похожие комментарии ныне постоянно выдают журналисты и аналитики, пытающиеся найти рациональные основания для некоторых масштабных строек. Мотивация из серии "царь решил дать заработать" здесь весьма востребована.

Глас народа

Никита Петрович Гиляров-Платонов скончался в Санкт-Петербурге, но похоронили его в Москве, на территории Новодевичьего монастыря. Когда-то священником этого монастыря был его брат, и приехавший из Коломны Никита начинал знакомство с российской историей, гуляя по монастырскому кладбищу и изучая надписи на плитах. "Могильные памятники,— вспоминал он,— давали случай брату знакомить меня с нравственной физиономией родов, с их взаимными отношениями, рассказывать ту часть русской истории, ему известной, которая разрабатывается теперь "Русским архивом" и "Русской стариной"". А в зрелом возрасте Никита Петрович издал книгу, посвященную истории монастыря.

После революции, когда из Новодевичьего выгнали монахинь, в монастырских кельях обосновалась колония литераторов и художников. Среди них был поэт Борис Садовской, перемещавшийся в кресле-каталке в связи с параличом. В бумагах, оставшихся после Садовского, сохранилась запись 1929 года: "Сижу у могилы Гилярова-Платонова. Летний вечер. Пьяный молодой рабочий, шатаясь, подходит. "Здесь похоронены подлецы! Положительно, одни подлецы! Никита Петрович Гиляров-Платонов! Подлец! Положительно, здесь похоронены одни подлецы!" Вот и Никита Петрович дождался эпитафии от русского народа".