Моя бабушка

История русского кино в 50 фильмах

Режиссер Котэ Микаберидзе 1929 год Революционный сюрреализм

"По условиям повседневной жизни советское общество уже сейчас делится на обеспеченное и привилегированное меньшинство и прозябающее в нужде большинство". "Лимузины для "активистов", хорошие духи для "наших женщин", маргарин для рабочих, магазины "люкс" для знати, вид деликатесов сквозь зеркальные витрины для плебса — такой социализм не может не казаться массам новой перелицовкой капитализма. И эта оценка не столь уже ошибочна. На фундаменте "обобщенной нужды" борьба за необходимые предметы существования грозит воскресить "всю старую дребедень" и по частям воскрешает ее на каждом шагу"

Перерождение (или вырождение) рабочего государства — такой приговор Лев Троцкий вынес Советскому Союзу: короче говоря, полный термидор. Книга "Преданная революция: СССР и куда он идет" увидела свет в 1936 году: Троцкий уже прошел две трети своего эмигрантского пути. Человек без имени, зато со спрятанным под пальто ледорубом, войдет в его кабинет через четыре года. А из СССР Троцкого выслали решением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 18 января 1929 года.

Ровно год спустя после его высылки Главрепертком (ГРК) смотрел режиссерский дебют красавца-актера Котэ Микаберидзе.

Название фильма ласкало слух. Навевало образы детства: бедный, но милый дом, теплые бабушкины руки месят тесто. Но вместо сладкой дремы цензоры окунулись в воплощенный кошмар своего сословия. В кульминационный момент фильма его антигерой, носящий гордое имя Управделами (Александр Такайшвили), лишенный синекуры, в отчаянии одиночества ломает пальцы: как сказать жене, что кончена красивая жизнь.

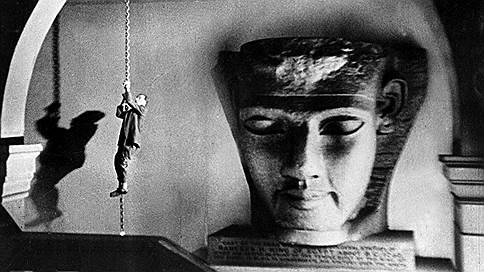

Его одиночество относительно. Рисованные человечки выглядывают из-под кровати, пластилиновые — разевают рты, недоуменно разводят руками: как жить-то будешь без привилегий? Черт с вами, человечки, не будет он жить, лучше в петлю полезет. Сказано — сделано. И вернувшаяся с пакетами после удачного похода по спекулянтам жена не обращает внимания на болтающегося на люстре супруга, а пускается вместе с дочуркой и ожившими игрушками в пляс: дикий чарльстон, напоминающий пляску святого Витта. Наконец ребенок замечает удавленника: "Что ты делаешь, папуся?" "Упражняюсь",— обреченно вздыхает папуся и вылезает из петли, чтобы в третий раз за десять минут погибнуть (как живая игрушка под каблуками жены) страшной смертью. Погибнуть и вновь воскреснуть: не человек, а бессмертная спирохета бюрократической диктатуры.

3 февраля 1930 года ГРК, творческий аналог Особого совещания, единогласно "просил Рабоче-Крестьянскую Инспекцию привлечь Госкинопром Грузии к ответственности за выпуск явно антисоветской картины, которая показывала бюрократизм таким образом, что в конечном счете сознание зрителя мобилизуется против Советской власти в целом (троцкистское отношение к загниванию советской системы)".

По совести, привлечь надо было ГРК, как само собой констатирующую "загнивание советской системы": умри, нарком, лучше не скажешь. Поскольку такой вариант не рассматривался, логично было бы нарисовать Микаберидзе "террористические намерения". В финале с экрана таращилось слово "Смерть!". То, что это часть лозунга "Смерть бюрократизму", никакого значения уже не имело: люди 1920-х слишком хорошо знали цену и бесценок смерти.

А снятый с нижнего ракурса, достающий головой до небес страшный рабочий был не на шутку зол на чинуш (играл его великий Акакий Хорава — будущий Георгий Саакадзе и Великий-воин-Албании-Скандербек из фильмов Михаила Чиаурели и Сергея Юткевича, великий Отелло советского театра).

По логике советской знати, он — никто, пресловутый "маленький человек". Пролетарии униженно томятся под дверью советского бонзы, как некрасовские мужики у "парадного подъезда". Но шалишь: на 12-м году советской власти "маленький человек", как верили троцкисты (включая юного Варлама Шаламова), уже почувствовал себя великаном. Он и руки марать об "управляющую делами" сволочь не будет — затопчет и не заметит, как хрустнут лилипуты под его сапогами.

Что это, как не призыв к террору?

Строго говоря, "Моя бабушка" — плакат. Но даже гениальный плакат по определению скуп и графичен. "Моя бабушка" — немыслимо щедрый фильм. Чуть ли не на каждую из 60 экранных минут приходится по ослепительной находке. Нет: откровения. Вопреки всем законам природы, их изобилие не превращает фильм в набор аттракционов. Все они связаны прихотливым, джазовым, повелительным ритмом. Не каталог, а водопад авангардистских озарений, которые в подавляющем большинстве своем настигнут еще кого-то лишь много лет спустя.

Совмещение игры актеров с такой анимацией, с сякой анимацией. Игра с меняющимися масштабами людей и предметов. Искаженная, как в королевстве кривых зеркал, оптика. Невинная жестокость сюжетосложения, которую может позволить себе лишь демиург: это я человечков придумал, захочу — прихлопну, захочу — воскрешу. И ритм, ритм, ритм. Тот самый дьявольский чарльстон.

Соблазнительно сказать: вот это напоминает об эстетике режиссера Х, а вот это — художника У. В том-то и дело, что не напоминает. Микаберидзе не видел "Андалузского пса" уже потому, что они с Бунюэлем снимали одновременно. Не видел еще не написанных картин Магритта. Скорее Ян Шванкмайер и Рауль Руис вспоминали "Мою бабушку", когда мучили своих пластилиновых тварей или заселяли под кровать героя крохотный народец.

1920-е — престранное время. Левые (а других не было) художники обменивались мыслями на расстоянии. Вместе с инструкциями Коминтерна им приходили пакеты со снами. Микаберидзе в одиночку придумал советский сюрреализм. И, как Андре Бретон, поставил его "на службу революции". С той разницей, что троцкист Бретон рисковал лишь тем, что, зазевавшись, мог получить по шляпе от "сталинистов" в монпарнасском кафе.

Впрочем, в советском кино прослеживается странная закономерность (не без исключений, конечно): если репрессировали фильм, режиссеру позволяли работать. Микаберидзе не тронули, хотя сама его национальность была отягчающим обстоятельством: Грузия кишела высокопоставленными троцкистами. Микаберидзе посадят только при Хрущеве. В базе данных "Мемориала" есть справка на него. Арестован 1 февраля 1957 года, 26 апреля осужден по статье 58-10, часть 1, к трем годам условно. Очевидно, попал в полосу репрессий по следам кровавых беспорядков марта 1956-го. Тбилиси требовал тогда: "Руки прочь от Сталина!" — похоже, "троцкист" Микаберидзе пострадал как "сталинист". Бессмертный правящий класс запрягает медленно, да едет быстро: месть, пусть и не очень страшная, состоялась.

Ах да, чуть не забыл. При чем тут бабушка? Да почти что и ни при чем, как ни при чем короли и капуста в романе О'Генри, который юный Микаберидзе наверняка читал с восхищением.

1929 год

Контекст

Виртуозная кладбищенская музыкальная шутка Диснея, еще молодого и не ожесточенного Голливудом, навеяна веселыми мексиканскими скелетами — "калаверас".

"Танец скелетов" (Уолт Дисней, США)

"Опыт кинопередачи визуальных явлений", в котором Вертов вышел за грань абстрактного кино, претендует на титул лучшего документального фильма мира и безусловно является не способным устареть учебником операторского и монтажного мастерства.

"Человек с киноаппаратом" (Дзига Вертов, СССР)

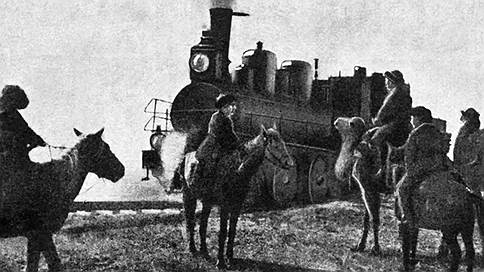

Производственный эпос о строительстве Туркестано-Сибирской магистрали стал символом Первой пятилетки и источником вдохновения для великой английской школы документального кино.

"Турксиб" (Виктор Турин, СССР)

Сыграв двух роковых не женщин, но девок, в двух "смелых" драмах подряд, Луиза Брукс стала символом сексуальной революции и иконой киноманов, но была безжалостна вытеснена из кинематографа.

"Ящик Пандоры", "Дневник падшей" (Георг-Вильгельм Пабст, Германия)

Первый звуковой фильм Хичкока, в котором он превратил звук в столь же мощный, как монтажи и светотень, источник саспенса так, словно занимался этим всю жизнь.

"Шантаж" (Альфред Хичкок, Великобритания)

На экран ворвалась банда сюрреалистических клоунов — братьев Маркс.

"Кокосовые орехи" (Роберт Флори, Джозеф Сентли, США)

Революционный сюрреализм

Последователи

Почти четверть века спустя после Микаберидзе, еще при жизни Сталина, когда, казалось бы, советские режиссеры окончательно усвоили, что такое хорошо, а что такое плохо, подобную "Моей бабушке" "выходку" позволил себе (кто бы мог подумать) четырежды лауреат Сталинских премий Фридрих Эрмлер. Его короткометражка "Разбитые грезы" (1953) вышла в прокат через 12 лет под названием "Званый ужин". Раболепный чинуша приглашал на ужин начальство, но, переволновавшись, проваливался в бредовый сон, где — вот тут уже уместно говорить о рифмах с Магриттом — по небу летали туда-сюда эскадрильи единообразных "управделами".

В самой Грузии к сюрреалистической сатире обратился Эльдар Шенгелая в "Голубых горах, или Неправдоподобной истории" (1983). Начинающий писатель, радушно встреченный издательскими работниками, неотвратимо ощущал себя персонажем Кафки — хорошо, если "Замка", а не "Процесса".