Актер и режиссер Юрий Любимов прожил почти век и подарил нам один из лучших русских театров ХХ столетия: Театр на Таганке. У миллионов зрителей, не забывавших режиссера даже во времена его изгнания, был свой Любимов и собственная любимовская история. Своей делится обозреватель ИД "Коммерсантъ" Роман Должанский.

На всю жизнь я запомнил заветный пароль: "По списку Янкловича на фамилию Сорокин". Янкловича я не знал, кажется, это был главный администратор Театра на Таганке в конце 1970-х. Сорокин — имени тоже не помню, имен в окошке администратора не спрашивали — был знакомым друзей моих родителей, немолодым уже человеком неопределенных занятий, умевшим доставать любой дефицит. Тогда такие люди назывались нужными. Не знаю, чем этот Сорокин был полезен для Таганки, но доступ к распределению заветных приглашений он имел. Перепадало друзьям моих родителей, от них — самим родителям, потом, когда я подрос,— и мне.

О том, что предстоит поход на Таганку, дома узнавали за несколько дней — и мало какое известие в тогдашней жизни могло вызвать такое же волнение и счастье, как предстоящий поход в театр. Выдавали билеты днем, в день спектакля, родители в это время работали, отпроситься удавалось не всегда, так что несколько раз за пропусками посылали меня. Больше всего я боялся, что перепутаю фамилии или буду их от волнения шептать в очереди, а кто-нибудь подслушает и заберет контрамарки раньше меня...

Сравнение билетов на Таганку в 1970-е годы с единственной твердой валютой страны стало расхожим, но оно не самое точное. Валюта была чем-то известным, понятным, некоторые даже держали ее в руках. Но было нечто более важное, о чем не знали, но смутно догадывались,— свобода, ощущение себя как важной мыслящей единицы. Ну а со мной на Таганке случилось что-то еще, тоже важное, тоже смутное, тоже тогда не сформулированное. Случилось уже на первом спектакле, который я посмотрел,— это был "Товарищ, верь..." по Пушкину и о Пушкине. Помню до обидного мало. Там была карета на пустой сцене и несколько Пушкиных — Пушкин-поэт, Пушкин-плейбой, Пушкин-царедворец, Пушкин-эфиоп... Тогда я почувствовал: без театра не смогу.

От многих людей я потом слышал признание, что театром они "заразились" именно на любимовских спектаклях. Тогда театр вообще обладал гораздо большей призывной силой, чем теперь, но Таганка Любимова и здесь оказалась впереди всех.

Последние годы со многими друзьями, не сговариваясь, мы сходились в ощущении, что одно присутствие Юрия Петровича Любимова многое определяет в театральной жизни. Вне зависимости от того, каким оказался его последний спектакль. С чем это сравнить? Пожалуй, с сильным магнитным полем. Не случайно, что вокруг Театра на Таганке в его золотые годы собиралась компания лучших людей своего времени — Любимов удивительно умел не только придумывать спектакли, но аккумулировать, впитывать, использовать. Притягивать чужую энергию и преобразовывать ее.

Любимов удивительно умел не только придумывать спектакли, но аккумулировать, впитывать, использовать

Лет пятнадцать назад, если не больше, я должен был взять для газеты "Коммерсантъ" интервью "с кем-нибудь из великих". Недолго думая, я набрал номер приемной Театра на Таганке — и уже через несколько дней познакомился с Юрием Петровичем. Временем он меня не ограничивал, казалось, готов был разговаривать долго. Когда у меня все-таки кончились вопросы, пригласил вместе с ним спуститься в зал — как раз начиналась репетиция.

Мне страшно повезло, потому что потом не раз меня сажали на премьерах почти рядом с ним. Любимов, конечно, был человеком невероятной трудоспособности — немногие знают, что в этом заключается один из секретов театрального успеха. Да, свою работу он тоже театрализовывал, знал, что для многих зрителей он, сидящий со старым фонариком за режиссерским пультом (особенно когда сам уже многими воспринимался как живая легенда), становился занимательной частью спектакля. Но суть ежедневной работы оставалась прежней: он знал, что театр требует ежедневного упражнения, что малейшая неточность разрушает всю конструкцию.

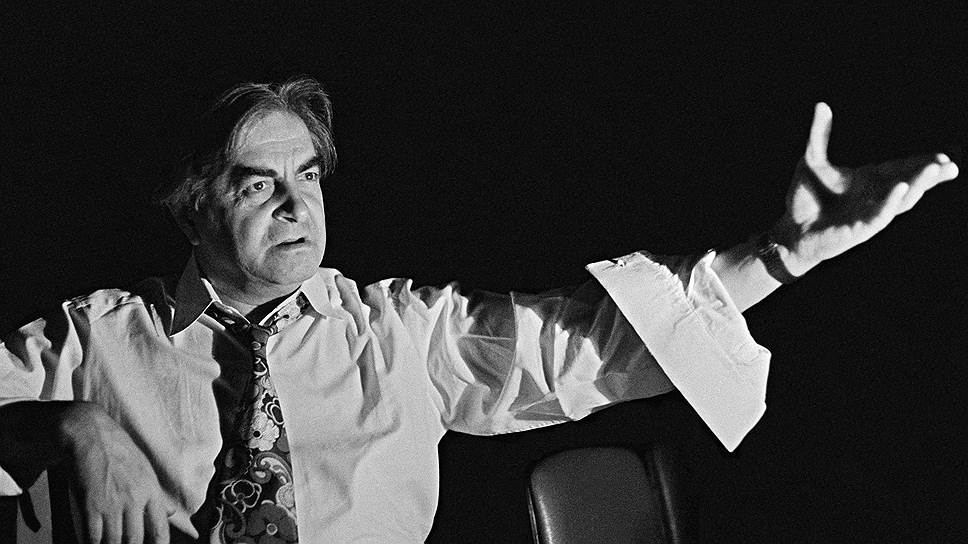

Спектакль "Бесы" в постановке Юрия Любимова на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, 2012 год

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Думаю, в 1990-е и нулевые он создал на старом месте уникальный новый театр. Было принято считать, что Таганка уже не та. Критика (в большинстве своем) игнорировала позднего Любимова. Величие режиссера в доказательствах не нуждалось, но к его спектаклям многие сделались невнимательны. Не знаю, задевало ли это его — надеюсь, что нет. Сам я ходил на все премьеры вовсе не потому, что хотел отличаться от других — меня увлекало, как столь немолодой человек может оставаться интересным и современным.

"Вы меня теребите, теребите..." — призывал он во время интервью. Ему нравилось, когда раззадоривали, спорили, провоцировали. Степенные рассуждения со многими придаточными предложениями не из его репертуара. Однажды я вдруг осмелел и неделикатно спросил, что такое старость. Мне тогда показалось, что ответ у него давно был готов: это когда остается только профессиональный навык, все отмирает, а умение делать свое дело остается до конца.

Этот ответ я вспомнил год назад, когда видел его, как оказалось, в последний раз. На фестиваль NET мы привезли спектакль Питера Брука "Волшебная флейта". Позвонила Каталин и сказала, что Юрий Петрович хочет его посмотреть. Решили, что сидеть в Театре наций будет удобнее в ложе — недалеко от нее есть дверь прямо на улицу, и туда может подъехать машина (ходить по ступенькам ему было тяжеловато).

Я остался сидеть с ними в ложе. Через две минуты после того, как начался спектакль, Юрий Петрович повернулся ко мне и довольно громко (говорят, в зале было слышно) спросил: "А что показывают?" ""Волшебную флейту" Моцарта",— ответил я и сжался: наверняка ему тяжело будет высидеть полтора часа, еще придется уходить прямо во время спектакля, на глазах у всего зала, а задремлет — опять же все увидят, станут хихикать, народ-то у нас, как известно, добрый.

То, что произошло потом, было удивительно и прекрасно — Любимов впился глазами в сцену, стараясь не пропустить ни одной ноты, ни одного жеста, ни единого слова. Иногда он слегка перегибался через барьер ложи, протягивал руку вперед и начинал водить пальцами в воздухе — словно дирижировал чужими актерами, пытался что-то изменить в чужом спектакле. Кажется, не хватало только знаменитого фонарика... Надо ли говорить, что публика смотрела на зрителя Любимова не меньше, чем на спектакль режиссера Брука. Я тогда подумал, что для Юрия Петровича вообще не существовало своего или чужого театра, у него было просто особенное, требовательное ощущение времени и пространства, которые он превращал в спектакли.

Когда "Волшебная флейта" закончилась, Любимов повернулся ко мне и сказал: "Да, хороший спектакль. Но надо было..." — дальше последовал десятиминутный разбор увиденного, не вообще, а строго по делу — в какой из сцен какое слово надо было по-другому произнести, на какую ноту актеру надо было в другую сторону повернуться или пойти, когда надо было обратиться к залу, когда обострить свет... Никогда себе не прощу, что не включил незаметно диктофон.

— Кстати, сколько ему лет? — спросил он вдруг про Брука.

— По сравнению с вами — мальчик,— ответил я, и не столько в прямом, сколько в переносном смысле.

Когда "Волшебная флейта" закончилась, Любимов повернулся ко мне и сказал: "Да, хороший спектакль. Но надо было..."

Пить чай после спектакля Любимовы отказались: утром они собирались лететь в Париж, по мольеровским местам — Юрий Петрович как раз готовился начать репетиции оперы по пьесе Мольера "Школа жен"...

На "Товарищ, верь..." я тогда пришел с подругой моих родителей. Она была опытной "таганковкой" и диссиденткой, бездетной интеллектуалкой, с удовольствием приобщавшей меня к искусству. Я учился в пятом или шестом классе, но выглядел еще младше. Нас отказались пустить, сославшись на "дети до 16 лет...". Моя благодетельница кричала администратору, что я развит не по годам, что могу прямо сейчас прочитать наизусть чуть ли не всего Пушкина (это было преувеличением), что она сейчас позвонит кому-то... Ничего не помогало. До начала оставалось всего десять минут, и мы побежали к служебному входу.

Там повторилось примерно то же самое. С той разницей, что вахтер зачем-то разрешил мне прочитать Пушкина, в то время как подруга родителей продолжала умолять пустить нас. Собрались люди. Вдруг я понял, что что-то произошло — все замолчали и расступились перед переступившим порог театра седым человеком в затемненных очках и джинсовом костюме. Он спросил, что здесь происходит и почему шум. Потом внимательно посмотрел на меня. Кинул вахтеру "пропустите" — и исчез в дверях. Нас повели по подземному коридору в зрительскую часть, и только когда мы вышли в фойе, к людям, я решился спросить, кто это был. "Ты что,— прошептала моя взрослая спутница.— Это же сам Любимов". И стало ясно, что не только в моей, но даже в ее жизни только что произошло одно из самых важных событий.

Я хотел рассказать, но так и не рассказал Юрию Петровичу этой истории. Не мог выбрать подходящий случай и правильную интонацию. Главного все равно не расскажешь, того, что уже потом, когда я стал воплощать свои театральные мечтания, но вдруг чувствовал какое-то сопротивление или встречал какие-то препятствия, я внутренне повторял как заклинание: "Пропустите меня, сам Любимов разрешил..."