В ГМИИ им. Пушкина открывается выставка "Уильям Блейк и британские визионеры". "Огонек" рассказывает о самом странном художнике раннего романтизма

Блейка показывают в России впервые. Выставка, собранная по шести английским музеям, начинается почти сразу вслед за масштабной и, без сомнения, гламурной экспозицией Сальвадора Дали. Плодовитый испанский авантюрист с легендарными усами неплохо выступил на разогреве у великого британского духовидца, из чьих полотен, как русская литература из гоголевской "Шинели", выходили прерафаэлиты, экспрессионисты, сюрреалисты и ныне здравствующие адепты фантастического реализма. На выставке всему этому, конечно, нет места — его просто не хватит. Кроме самого Блейка кураторы галереи "Тейт" привозят лишь его британское эхо. От Данте Габриэля Россетти, в середине XIX века возрождавшего средневековую эстетику, до экзекутора Фрэнсиса Бэкона, со смертью которого в 1992 году закончился, наконец, вековой экспрессионизм.

Впрочем, будут и современники мастера. В первую очередь — Иоганн Генрих Фюсли, автор знаменитого "Ночного кошмара" и менее известных, но поразительных по пластической нестандартности рисунков, определивших творческий метод другого испанца, Франсиско Гойи. Швейцарец Фюсли был старше Блейка на 15 лет. Он начал свой путь в искусстве еще до переезда в Англию. С Блейком они дружили, возможно, по принципу взаимного притяжения маргиналов. Их не принимала публика того времени, воспитанная на ясности утвердившегося и вовсю вырождавшегося классицизма. Впрочем, Фюсли еще был избран академиком, тогда как Блейк не имел даже близких амбиций, будучи дешевым гравером. Оба никогда не писали с натуры, доверяя воображению. Возможно, с этим связано то, что оба имели страсть к литературе. Фюсли делал захватывающие графические иллюстрации к Шекспиру и Данте, которого он заново открыл для европейской культуры и заложил основы его романтического культа. Блейк подытожил тему, начатую Фюсли. Его циклы иллюстраций к "Божественной комедии" созданы почти полвека спустя. Но в основном Блейк иллюстрировал себя, свои поэмы и циклы — "Песни невинности и опыта", "Книга Лоса", "Книга Уризена", наполненные вымышленными персонажами, составляющие совершенно завиральную космогонию. С тех пор она вдохновила не одно поколение графоманов и породила жанр фэнтези. Тогда это было глубокое диссидентство, но даже меценат Уильям Хейли, попытавшийся было помочь художнику заказом портретной галереи, не соблазнил его вернуться в "этот" мир и оставить свои визионерские бредни.

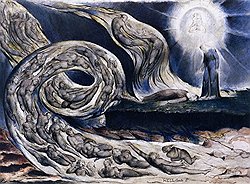

Уильям Блейк. "Вихрь любовников". 1824-1826 гг., иллюстрация к "Аду" Данте

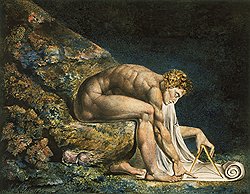

В отличие от Фюсли, много работавшего маслом, Блейк создавал гравюры и рисунки, изредка использовал темперу и акварель. Эти изображения созданы вследствие своих и чужих текстов. Среди них — "Давид, извлекаемый из вод многих", "Сострадание", "Видения дочерей Альбиона", упомянутые иллюстрации к поэме Данте и загадочно-жутковатый аллегорический портрет Исаака Ньютона, чья ведущая роль в формировании научного пафоса Просвещения вызывала у мистика Блейка сильнейшее раздражение. На картине Ньютон изображен античным богом, златовласым и мускулистым, уверенно вычерчивающим схему мирового порядка. Он знает наперед, что мир — порождение света, ставшего буквально очевидным благодаря его "Оптике". Блейк с его гностическим недоверием к иллюзиям ясности видит нечто прямо противоположное — тьму вокруг Ньютона и холод одиночества, почти физически исходящий от валуна. "Бог Ньютон" поглощен своими расчетами, но Блейк призывает зрителей стать свидетелями Другого.

Уильям Блейк. "Ньютон". 1795 — около 1805 г.

Фото: Галерея Тейт Бритен, Лондон

Странная для своего времени и столь востребованная последние полтора столетия манера Блейка формировалась в процессе его ученической работы в мастерской гравера Джеймса Безайра над заказами королевских обществ антикваров и археологов. Блейк взрослел как художник, зарисовывая своды готических соборов, основательно подзабытых публикой и выполнявших исключительно служебные функции. Тимпаны и капители, украшенные во многих английских культовых постройках еще в эпоху романики, открыли Блейку мир средневекового воображения. С одной стороны, оно было жестко связано каноном, с другой — воплощало канонический сюжет в угаре необузданной фантазии. Не знающий античного "образца" анонимный мастер готического собора подсказал бедному граверу позднего Просвещения, что настала пора сознательного отказа от ренессансной гегемонии. Но Джошуа Рейнольдс, основавший в 1768 году Королевскую академию искусств и до своей смерти в 1792 году бывший ее президентом, был другого мнения. Он неизменно отклонял работы дремучего дилетанта. Вкусы публики оказались схожими и 17 лет спустя, когда единственная прижизненная выставка Блейка провалилась без единого треска, потому что на ней не было посетителей.

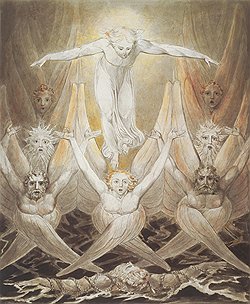

Уильям Блейк. "Беатриче, восседающая на влекомой грифом колеснице". 1824-1827 гг. Иллюстрация к "Божественной комедии" Данте

Фото: Галерея Тейт Бритен, Лондон

Лишь в середине XIX века молодой художник итальянского происхождения Габриэль Россетти, взявший одно из своих имен Данте в качестве основного, купил у хранителя Британского музея книжку стихов и рисунков. Сборник Уильяма Блейка стал настольной книгой для созданного в 1848 году "Братства прерафаэлитов" — художников, чье творческое усилие было направлено по ту сторону ренессансной красоты, в мир чистых красок и четких, словно доживописных линий, характерных для Джотто и других пионеров Возрождения. Для прерафаэлитов все оказались равны. Религиозных и мифологических персонажей они изображали в намеренно натуралистическом ключе, телесно уподобляя их героям книг и реальным людям, которые, в свою очередь, становились предельно условными. Для Россетти был безразличен статус женского персонажа, будь это Дева Мария, Лилит или Беатриче из "Новой жизни" Данте Алигьери. При всей возвышенности облика яркость, насыщенность и внимание к телесности задает новый порог чувственности в искусстве. Создавая свой мир, отрекающийся от традиции и легко срывающийся в дурной вкус, прерафаэлиты шли по тропе, проторенной Уильямом Блейком. Достаточно вспомнить "Офелию" Джона Эверетта Милле. В свою очередь, тематическая раскованность и колористическая смелость братства подготовили почву для появления Движения искусств и ремесел, с которого начинается английский Modern Style.

Уильям Блейк. "Давид, извлекаемый из вод многих". Около 1805 г.

Фото: Галерея Тейт Бритен, Лондон

Дальше извергается фонтан вседозволенности. Отказ от академизма, традиций и школ — норма эпохи, стремящейся к вечной современности. Последователем Блейка может быть даже Обри Бердсли, чьи работы неотличимы от дизайна, поскольку им, собственно, и являются. В его изломанных линиях и людях-цветах воплощен парадокс модерна — союз чувственной органики с холодной технологией. Здесь нет и следа от духовных практик, так волновавших Блейка, но есть его витиеватая техника. Варварский, густой, красно-синий Эдвард Мунк, искривленный криком на заре XX века, и фантазийный Арнольд Беклин со своим "Островом мертвых" в декадентской раме — тоже смутное припоминание о бедном сновидце. Безобидный, совершенно безумный Антонио Гауди и подозрительно бодрый, старательно изображающий безумца Сальвадор Дали окончательно легализовали творчество как абсолютную свободу от любых условностей, догм и представлений о порядке. Ньютон посрамлен Эйнштейном, а бог для каждого свой. Более ничего не имеет смысла, лишь ты сам и твое воображение. А еще — безбрежная пошлость, в которую неизбежно превращается творческая свобода, доступная каждому.

Рисовальщик видений

Справка

Уильям Блейк (1757-1827). Выходец из семьи небогатого лавочника, при жизни Блейк считался ремесленником от искусства, но уже через 20 лет после смерти был провозглашен непонятым гением. В 15 лет поступил учеником к граверу, в 18 начал зарисовки Вестминстерского аббатства, где впервые пережил видение. В дальнейшем культивировал мистические способности, в частности утверждал, что обладает даром пророчества. В 22 года поступил в Королевскую академию, но постоянно конфликтовал с наставниками. В 31 год обратился к рельефной печати и раскраске рисунков. Вторую половину жизни посвятил иллюстрациям к собственным фантастическим поэмам, а также "Божественной комедии", за работой над которой его застала смерть. Ему было неполных 70 лет.