Письма: Введение

Библиотека Моргана выставляет письма Джерома Дэвида Сэлинджера

Со дня смерти Джерома Дэвида Сэлинджера не прошло и двух месяцев, а перед глазами у меня уже лежал святой Грааль американской литературы — неопубликованная рукопись великого отшельника. Уверенный, почти без поправок машинописный чистовик. Я огляделся по сторонам. Обстановка как нельзя лучше соответствовала торжественности момента: зал частной библиотеки не менее великого финансиста Джона Пьерпонта Моргана. Вокруг стоял мягкий масляный полумрак, который нисходит только на очень дорогие помещения. В самом темном углу зала косился на меня из-под тяжелых век чернокожий важный стражник. По стенам уходили ввысь, к торжественному тромплею на потолке, многоэтажные застекленные стеллажи. Где-то на них покоились Biblia Latina Гутенберга, рукопись симфонии Моцарта, дневники Торо. Я наклонился над стеклянным ящиком, в который был заточен драгоценный документ. И прочел первые новые слова американского классика, прочитанные кем-либо за 45 лет со дня публикации его последней повести:

"Сходил на пару свиданий с моделькой из Vogue, которую встретил на корабле. По-настоящему повеселиться, впрочем, не удалось".

Простите мне бессовестное накручивание голливудских страстей в предыдущем абзаце. Ничего фактически неверного в нем нет. Но первыми рукописями Сэлинджера, явленными народу после его смерти, оказались, увы, не доселе неизвестные роман, рассказ или даже эссе. Это десяток частных писем, написанных им с 1951 по 1993 год и выставленных на всеобщее обозрение в музее-квартире пресловутого Моргана на Медисон-авеню в Нью-Йорке.

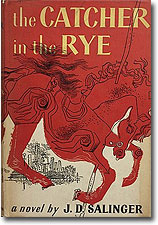

Адресат у них один — Майкл Митчелл, художник, создавший культовую обложку к первому изданию "Над пропастью во ржи": черно-белый с оранжевым пятном эстамп с как бы закусившей удила карусельной лошадкой. Сэлинджер и Митчелл сдружились, и первый писал второму на протяжении 40 лет — как до, так и после ухода из публичной жизни. Почему именно Митчелл стал первым из всех друзей Сэлинджера, продавшим письма частному коллекционеру, догадаться нелегко. Элисон Коуан в The New York Times, например, считает, что те рассорились в 1990-х годах, когда Сэлинджер отказался прислать Митчеллу обложку "Над пропастью во ржи" со своим (к тому времени бесценным) автографом, "Самые лучшие вещи остаются невысказанными" — написал он взамен с явным неодобрением. Впрочем, мне кажется, здесь Коуан пала жертвой того же голливудского импульса, что и я: ей страшно хочется найти причину раздора в самих письмах.

Здесь ее нет. В основном Сэлинджер пишет о приятных ему мелочах, сплетничает и — эта тема лейтмотивом проходит почти через все письма — жалуется на обветшание и социальный распад Нью-Йорка. Постепенное разочарование Сэлинджера городской жизнью легко проследить; отчасти оттого, что от его первых писем неожиданно веет восторгом провинциала, только что принятого в высший свет, чуть ли не эдакого Трумэна Капоте. Когда 22 мая 1951 года юный Сэлинджер пишет Митчеллу из поездки по Великобритании, бумага практически рвется от веса оброненных имен. Джерри пьет с Лоренсом Оливье в Челси (при этом, разумеется, как положено простофиле, "немного джина попало мне в нос"); Джерри обедает с Инид Старки ("Она написала биографию Рэмбо, которая мне так понравилась"); Джерри смотрит "Лебединое озеро" по приглашению режиссера и т. д. и т. п. Ну и разумеется, нотка усталого цинизма: "Аудитории здесь такие же глупые, как и в Нью-Йорке". Плюс вышеупомянутая модель из Vogue. Все это довольно сильно напоминает записки с первого турне новоиспеченной рок-звезды.

Письма Дэвида Сэлинджера Майклу Митчеллу

Фото: Graham Haber

Шагните от стеллажа к стеллажу, загляните на 15 лет вперед — и картина резко меняется. Осенью и зимой 1966 года уже переехавший в Нью-Гемпшир Сэлинджер сообщает другу, что пару раз навестил любимый когда-то Нью-Йорк и нашел его омерзительным (тут стоит пояснить, что в 1962 году по городу ударил сильнейший финансовый кризис). В какой-то момент эти жалобы начинают составлять большую часть его писем. "Мир — говно и становится говнистее с каждой минутой", — пишет он, и хлесткая эта фраза не нуждается в "усиленном" переводе вроде того, что дал "Над пропастью во ржи" Максим Немцов: Сэлинджер прибегает здесь к термину shitty, а не crumby, как выразился бы на этом месте Холден Колфилд. (Одно слово из колфилдовского забавного словаря в лексикон автора все же прокралось, или наоборот. Сэлинджер несколько раз называет Митчелла buddyroo, "дружище".)

Сравнительный покой писатель находит, только переходя на буколические темы: какой коттедж он построил себе в Корнише ("баварского типа, но без декоративных излишеств") и какие виды открываются из его окон. Тем не менее деревенская аскеза Сэлинджеру тоже в некоторой мере претит. В одном из писем он, открыто флиртуя, справляется о здоровье некоей недавно разведенной Бет: "Как ей там живется незамужней жизнью? Я слыхал, что вокруг нее вьются какие-то литературные типы киношной породы. Слыхал даже, что кто-то из них пролил мартини ей на ковер". Если последний оборот является, как мне отчетливо сдается, double entendre, то он при всей своей неприличности крайне элегантен; автора подобной шпильки легче представить условным Доном Дрейпером, чем нью-гемпширским монахом в "баварском коттедже без излишеств".

Суперобложка первого издания романа Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 1951 год

Фото: Graham Haber

Но ведь и само отшельничество Сэлинджера, как нам теперь известно, сильно преувеличено. Он был не большим отшельником, чем Солженицын, и гораздо меньшим, чем, скажем, Пелевин. Нелюдимом — да, но не более. Миф о растворении великого писателя "в народе" оказался совместным проектом самого писателя и горстки друзей и соседей, с невероятным для нашего века достоинством и бескорыстием оградивших его от прессы. Впрочем, едва ли кто-то из них, включая самого Митчелла, был посвящен в тайну следующего уровня: что Сэлинджер все это время писал и писал ли вообще.

На второй из этих вопросов у нас теперь есть ответ. В 1983 году, через 18 лет после последней публикации, Сэлинджер подробно и с удовольствием описывает другу распорядок своего дня: подъем в шесть утра и работать, по возможности не отвлекаясь, до вечера. Над чем именно — писатель молчит, но едва ли речь идет о прополке огорода. Таким образом, у нас на руках почти неопровержимое подтверждение тому, что Сэлинджера не поразил худший в истории случай "писательского блока", что, уйдя со сцены, он продолжал писать десятилетия спустя и что где-то существует результат. Письма Митчеллу, понятное дело, этим результатом не являются. Это всего лишь карандашные очистки на полу кабинета, случайно пойманный микрофоном кашель тенора, отхваченные ножницами верх и низ отсутствующего фотоснимка. Но в случае Сэлинджера, великой литературной лакуны, любое обрамление пустоты чем-то ценно само по себе. Чем его больше, тем явственнее в центре что-то мерещится.

Нью-Йорк, The Morgan Library & Museum, до 11 апреля; вторая часть экспозиции — с 13 апреля до 9 мая