От великого до смешного одно па

В Музтеатре Станиславского отметили столетие Майи Плисецкой

На сцене Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялся гала-концерт «Моя Майя», посвященный 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой: солисты разных театров исполнили ее знаковые роли, а пять относительно молодых хореографов представили фантазии на темы ее творчества. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Примечательно, что первыми ноябрьский день рождения главной московской балерины ХХ столетия отметили петербуржцы: и худрук проекта Александр Сергеев, и четверо из пяти балетмейстеров, и большинство артистов — выходцы из Северной столицы. При жизни Майи Ленинград ее не жаловал: считал слишком избыточной и неуправляемой. В юбилейном гала современные петербуржцы представили балерину такой, какой они ее видят, точнее — какой хотели бы видеть.

Портрет получился непохожим: приглаженным, банальным и, что хуже всего, провинциальным. Концерт предваряли документальные кадры: совсем уже пожилой Родион Щедрин с пугающей откровенностью рассказывал, что не расстается с Майей — она все время рядом с ним. Следом с экрана каждый из балетмейстеров объяснял, кем является Майя лично для него. Контраст был столь же невыгодным, что и масштаб современных постановок в сравнении с теми, что выбирала для себя балерина.

Худрук проекта, возможно, это осознавал: он аккуратно чередовал новинки и хиты из репертуара Плисецкой. Качество свежих постановок варьировалось от «мило» до «неприемлемо».

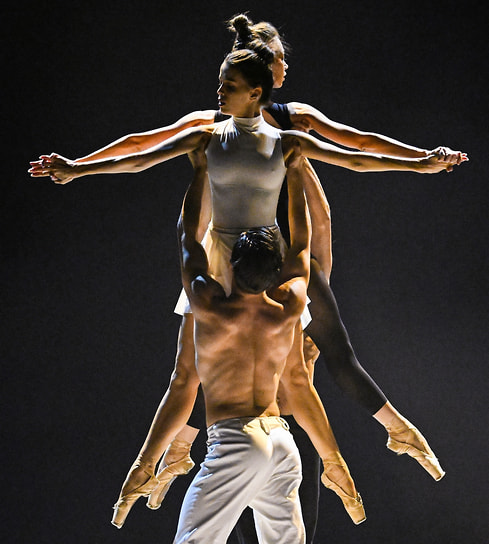

Самую складную, приятную во всех отношениях новеллу — «Человек не согласный» на музыку Прокофьева представил балетный худрук Музтеатра Максим Севагин и четверка его любимых артистов. Две пары, черная и белая, синхронили в быстрых ловких поддержках и обводках; иногда одна из пар скрывалась в кулисах, иногда партнеры обменивались партнершами; дамы то встречались лицом к лицу, то сливались спинами. Ни малейшей разницы между черным и белым, ни намека на несогласие — в номере царила комфортная для глаз гармония.

Александр Сергеев, первый солист Мариинского театра, поставил и станцевал номер «ьдебеЛ». В отличие от названия и музыки Сен-Санса, вывернутой наизнанку Иваном Александровым, его постановка отличалась школьным прилежанием: артист, одетый в черный облегающий топ и «боксерки», чисто вертел большие туры, пируэты, накручивал даже россыпи мелких rond de jambe, временами жалобно апеллируя к кино-Плисецкой, царственно танцевавшей на заднике своего «Лебедя».

Игры с изображением героини вечера убили и новосибирский номер «Огни рампы», впрочем, и без того беспомощный. На музыку Чарли Чаплина балетный худрук НОВАТа Александр Омар заставил балерину Марию Машкину поднимать ножки в разные стороны, изредка выставляя вперед растопыренную пятерню. Возможно, таким нехитрым образом она сопротивлялась року, поскольку на заднике сменялись фотографии трагических героинь Плисецкой, противостоящих судьбе. Ростовский худрук Иван Кузнецов вдохновился ролью Федры, которую Майя танцевала в постановке Лифаря. На музыку Массне он поставил номер под названием «Нередко дань богов бывает божьей карой»; такой простодушный дуэт мог появиться на свет лет 60 назад.

Федра то и дело зажимала свою грудь ладонями Ипполита, обвивала его чресла голенью, запрыгивала на закорки, а потерпев неудачу, душила неуступчивого пасынка и брезгливо переворачивала бездыханное тело ногой — иначе чем «божьей карой» эту постановку действительно назвать трудно.

Несомненно, устроителям оммажа Плисецкой стоило более тщательно подбирать хореографов-«новаторов». Но и беспроигрышная «классическая» часть вечера оказалась не вполне кондиционной. Главным «ляпом» стало выступление новоиспеченной солистки Большого Анастасии Смирновой в «черном» па-де-де из «Лебединого озера». Выпускница Академии Вагановой, игнорируя принца (Никита Четвериков из Михайловского театра), улыбалась залу с фальшивым оптимизмом; стремясь открутить лишний тур, не попадала в музыку и отчаянно «семафорила» напряженными руками с оттопыренным указательным пальцем. Девушка не сделала чисто ни одного большого тура в вариации, а на фуэте так бойко болтала косой стопой, будто обучалась в каком-нибудь балетном кружке.

Потяжелевшая прима Мариинки Рената Шакирова подобных осечек не допускала, но выступала безрадостно, словно не танцевала, а выполняла серии прыжково-вращательных упражнений из «Лауренсии» и «Дон Кихота» — партий, требующих искрометного темперамента. Под ее кисло-сладким взглядом оробел и партнер: солист Большого Дмитрий Смилевски пришел в себя только на вариации и коде, исполнив их с легкостью и блеском, невиданными на этом концерте. Феномен Майи Плисецкой приоткрылся разве что Екатерине Кондауровой, возможно, лучшей Кармен нынешнего поколения: как и легендарная балерина, она не «служила искусству», а просто танцевала в свое удовольствие.