Наука с приставкой «мега-»

В Сарове строят три флагмана российской науки завтрашнего дня

Раскрытие тайн нуклонной материи, «кипячение» вакуума и ускорение вычислений с помощью света — для этого предназначены три научно-исследовательские установки класса «мегасайенс», которые запустят после 2030 года в Национальном центре физики и математики (НЦФМ). Ожидается, что их работа приведет к прорывам как в фундаментальной науке, так и в решении множества прикладных проблем: от поиска новых источников энергии до обучения искусственного интеллекта.

Архитектурный облик НЦФМ

Фото: Архитектурная группа ДНК

Архитектурный облик НЦФМ

Фото: Архитектурная группа ДНК

Научно-технологический задел на следующие 80 лет

Роль революционных фундаментальных исследований в развитии человечества переоценить невозможно. Пример — искусственное расщепление атомного ядра, впервые осуществленное в 1938 году. После этого мир изменился и уже никогда не будет прежним: спустя каких-то семь лет человечество обзавелось ядерным оружием, а еще через девять — атомной энергетикой. И то и другое определяло облик современности последние 80 лет. Теперь же наступает время для следующих шагов: накопленного за эти десятилетия научного потенциала должно хватить для новых прорывов.

Чтобы их совершить, в 2021 году близ закрытого города Сарова (Нижегородская область), согласно поручению президента РФ, был создан Национальный центр физики и математики (НЦФМ). После 2030-го здесь заработают три научно-исследовательские установки класса «мегасайенс»: многофункциональный ускоритель частиц с источником комптоновского излучения, лазер экзаваттной мощности и фотонная вычислительная машина.

В нацпроекте «Наука» термином «мегасайенс» обозначают проекты, которые превзойдут что-либо уже созданное и таким образом выведут за рамки существующих фундаментальных знаний, откроют новые возможности в технологическом развитии. Ожидается, что запуск трех мегаустановок НЦФМ революционизирует представления об устройстве материи на ее самом базовом уровне (уровне нуклонов и кварков), откроет путь к созданию новых источников энергии и позволит освоить принципиально новую вычислительную технологию.

Сейчас для установок готовится база: разрабатываются и собираются отдельные узлы и компоненты, прорабатываются программы экспериментов. Работа над этими флагманами вместе с остальной научной программой НЦФМ объединяет усилия госкорпорации «Росатом», более 60 вузов и институтов Российской академии наук, Минобрнауки России, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ, НИЦ «Курчатовский институт» и Объединенного института ядерных исследований.

Важнейшая добавленная стоимость от реализации мегапроектов в НЦФМ — развитие отечественной научно-исследовательской инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала наукоемких, критически важных для страны отраслей, включая атомную индустрию. Ну а в целом результатом этой работы станет задел для научно-технологического лидерства России на очередные 80 (а может, и больше) лет вперед.

Ключ к тайнам нуклонной материи

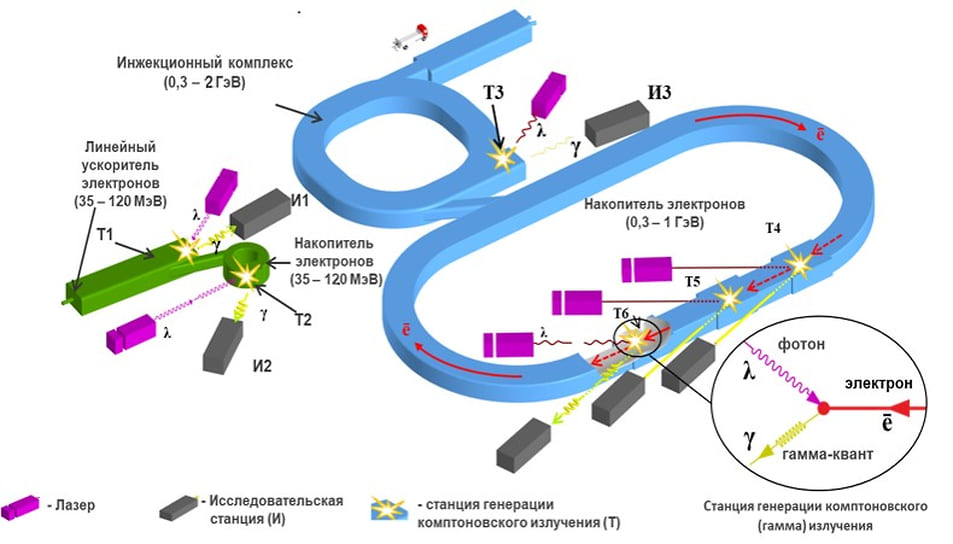

Один из мегапроектов, строящихся в НЦФМ,— многофункциональный ускорительный комплекс с источником комптоновского излучения (ИКИ). Его создатели ставят перед собой задачу революционизировать представления о нуклонной и кварковой материи.

Схема многофункционального ускорительного комплекса с источником комптоновского излучения

Рисунок: Предоставлено НЦФМ

Схема многофункционального ускорительного комплекса с источником комптоновского излучения

Рисунок: Предоставлено НЦФМ

«Возможности, которые предоставит исследователям ИКИ НЦФМ, не может обеспечить ни одна научная установка в мире: таких источников гамма-излучения в мире на сегодняшний день просто нет. С его помощью мы сможем с ранее недостижимой точностью сканировать энергетическое и даже пространственное распределение нуклонов — протонов и нейтронов — в ядрах атомов. Важно, что установка позволит работать с самыми различными ядрами в очень широком диапазоне»,— сообщил «Ъ-Науке» научный руководитель НЦФМ академик Александр Сергеев.

Основой ускорителя станет яркий узконаправленный источник квазимонохроматических гамма-квантов, работающий на эффекте обратного комптоновского рассеяния фотонов на релятивистских электронах с энергией до 2 ГэВ.

«Уникальность установки заключается прежде всего в параметрах пучка гамма-излучения: энергия гамма-квантов будет меняться в чрезвычайно широком диапазоне от 0,02 до 250 МэВ, а интенсивность пучка достигнет 10^11 фотонов в секунду при длительности импульса от 10 до 300 пикосекунд»,— отмечает заместитель научного руководителя НЦФМ — главный ученый секретарь, академик РАН Дмитрий Бисикало.

Это делает комплекс многофункциональным, на нем будет проводиться большое количество самых разных исследований: от фотоядерных реакций, физики изомеров и ядерной спектроскопии до высокоточного изучения гигантского дипольного резонанса и пигми-дипольного резонанса ядер.

«При энергии электронов до 2 ГэВ возникают дополнительные научные возможности в области адронной фотоники и ядерной физики высоких энергий — например, комптоновское рассеяние на нуклонах и ядерной материи, мезонные степени свободы в ядерной материи. Электронные пучки с предельной энергией 2 ГэВ могут также использоваться для генерации интенсивных ультракоротких импульсов гамма-излучения для задач исследования быстропротекающих процессов и физики нелинейного комптоновского рассеяния»,— перечисляет Бисикало.

Научные результаты, которые обеспечит ИКИ НЦФМ, чрезвычайно важны не только для фундаментальной науки, но и для решения прикладных задач. Так, использование монохроматического гамма-излучения сравнительно низких энергий, от 20 до 500 кэВ, позволит решить целый ряд проблем в области неразрушающего контроля и безопасности, материаловедения, а также биологии и медицины, включая новые методы диагностики и лечения заболеваний.

«Исследования с таким же излучением более высоких энергий, в диапазоне от 0,5 до 250 МэВ, откроет новые, ранее недостижимые перспективы в изучении свойств ядерной материи, в том числе в интересах ядерно-оружейного комплекса, позволит продвинуться в развитии теории атомного ядра, создать новые источники энергии и методы переработки ядерных отходов»,— говорит Бисикало.

Наконец, само по себе развитие ИКИ НЦФМ позволит отработать новые экспериментальные методики, развить научную инфраструктуру и детекторную базу.

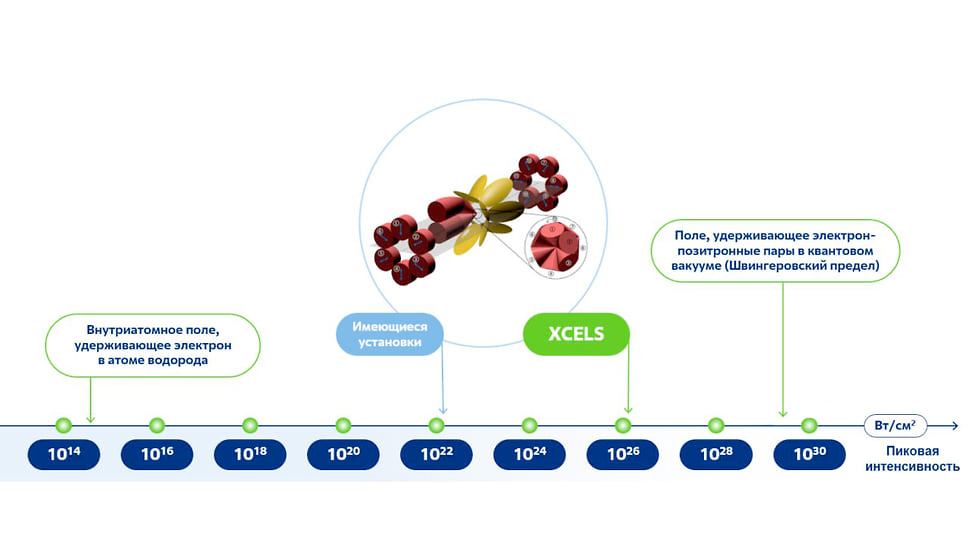

О чем расскажет «вскипяченный» вакуум

Второй мегапроект НЦФМ — Центр исследования экстремальных световых полей, или XCELS (eXawatt Center for Extreme Light Studies), который будет оснащен первым в мире лазером экзаваттной (10^18 Вт) мощности. Таких лазеров еще никому создать не удавалось, он будет на три порядка мощнее любой существующей сегодня установки: мощнейшие из ныне действующих — петаваттные (10^15 Вт).

Экзаваттный лазер XCELS

Рисунок: Предоставлено НЦФМ

Экзаваттный лазер XCELS

Рисунок: Предоставлено НЦФМ

«В основе проекта — уникальный 12-канальный источник света на основе оптического параметрического усиления чирпированных импульсов лазерного излучения в кристалле DKDP (дигидроортофосфат калия)»,— отмечает Дмитрий Бисикало.

Рекордная мощность необходима, в том числе чтобы осуществить «кипячение» вакуума. Так называется процесс рождения электрон-позитронных пар в вакууме под воздействием сверхмощного (сверхинтенсивного) электромагнитного поля, возникающего при пространственной фокусировке лазерного излучения.

Как известно, физический вакуум пуст только в среднем — в пространстве беспрерывно рождаются, существуют в течение короткого времени и затем аннигилируют виртуальные пары «частица—античастица». Время жизни таких пар ограничено неопределенностью Гейзенберга, поэтому их существование не нарушает закон сохранения энергии. Однако если за время жизни виртуальных частиц они успеют ускориться в интенсивном электрическом поле до энергий, достаточных для разрыва их взаимодействия, виртуальные частицы превращаются в реальные — вакуум «вскипает» реальными частицами (электронами и позитронами), которые появляются как будто из ниоткуда.

«Согласно оценкам, интенсивность электромагнитного поля, которую планируется достичь при реализации проекта XCELS, будет достаточна, чтобы наблюдать это удивительное явление и исследовать пространственно-временную структуру вакуума»,— говорит Бисикало.

Помимо этого рекордный уровень мощности открывает новые возможности в экспериментах по ускорению заряженных частиц и генерации электромагнитного излучения в малоосвоенных частях спектра, в развитии физики процессов с высокой плотностью электромагнитной энергии, в исследовании квантовых электродинамических процессов.

Мегалазер позволит исследовать вопросы генерации сильных квазистатических полей, включая эффекты пересоединения магнитных силовых линий, что представляет большой интерес для лабораторной астрофизики. Установка обеспечит возможность создания в макроскопических масштабах сверхплотной ультрарелятивистской электрон-позитронной плазмы, где ключевую роль играют как классические эффекты, так и квантовые электродинамические процессы. До настоящего времени такие состояния еще не исследовались в лабораторных условиях.

«В целом создание XCELS позволит человечеству заглянуть за пределы нынешних представлений о физическом мире и убедиться в правильности или ошибочности многочисленных идей и теорий»,— заключает Бисикало.

ИИ будут учить фотоны

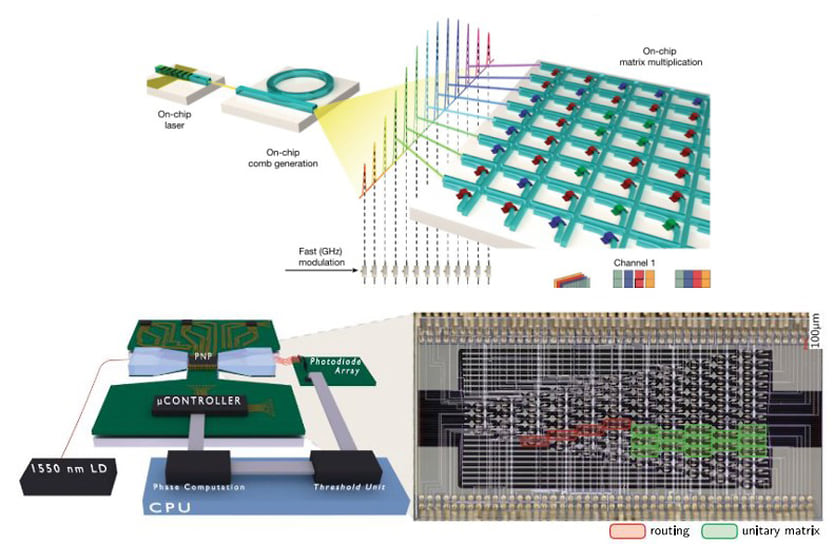

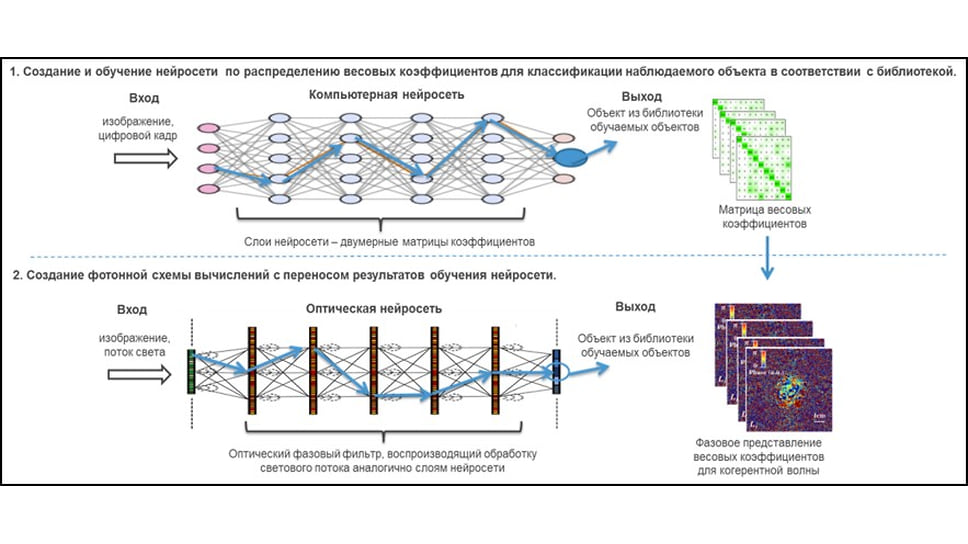

Третья строящаяся в НЦФМ установка класса «мегасайенс» — фотонная вычислительная машина производительностью до 10^22 операций в секунду. Это на четыре порядка быстрее, чем у мощнейшего современного суперкомпьютера: экзафлопсный El Capitan от Ливерморской национальной лаборатории (штат Калифорния, США) выполняет не более 2,79*10^18 операций в секунду. Впрочем, важнее другое — эта мегаустановка станет первым представителем принципиально нового класса компьютеров.

Фотонная вычислительная машина

Рисунок: Предоставлено НЦФМ

Фотонная вычислительная машина

Рисунок: Предоставлено НЦФМ

«Основное отличие фотонного вычислителя от классического — использование фотонов вместо электронов для записи, передачи и обработки информации. Разработка такого устройства стала результатом поиска новых физических принципов организации вычислений. Дело в том, что к настоящему моменту технологический предел производительности традиционных электронных микрочипов практически достигнут, и знаменитый закон Мура об удвоении производительности ЭВМ каждые 18 месяцев уже не работает»,— говорит Дмитрий Бисикало.

Фотонные компьютеры лишены ряда недостатков электронных машин (один из них — огромное энергопотребление) и при этом дают огромное преимущество в производительности при решении широкого класса задач, связанных с анализом и обработкой больших объемов информации. Такие задачи возникают прежде всего при необходимости распознавания образов в видеопотоке в реальном времени (например, в системах безопасности, при экологическом мониторинге, решении оборонных задач) и при обработке спутниковых данных дистанционного зондирования земли.

Наконец, фотонные компьютеры послужат чрезвычайно востребованным и перспективным инструментом в эпоху бурного развития искусственного интеллекта. Дело в том, что отдельный класс задач, в которых такие вычислители на порядки превосходят традиционные ЭВМ,— это операция перемножения матриц, которая лежит в основе процедуры обучения нейронных сетей. Вдобавок энергопотребление при проведении таких операций у световой вычислительной техники на порядок ниже, чем у традиционных ЭВМ.

Предполагается, что световой вычислитель не заменит, а дополнит классические ЭВМ: для многих задач те все же эффективнее. Кроме того, для создания целиком фотонного универсального компьютера пока недостает компонентной базы, например долговременной памяти.

Схема гибридной электронно-фотонной вычислительной системы

Рисунок: Предоставлено НЦФМ

Схема гибридной электронно-фотонной вычислительной системы

Рисунок: Предоставлено НЦФМ

«Сам по себе фотонный процессор не универсален. Перспективным представляется создание гибридных вычислительных машин, в которых традиционные электронные системы ввода-вывода и хранения информации объединены с фотонными сопроцессорами. Так мы получим огромное преимущество в производительности при решении некоторых задач, которые сегодня одни из самых востребованных. Например, перемножение матриц для обучения нейросетей»,— отмечает академик Александр Сергеев.

На этом пути в рамках реализации научной программы НЦФМ уже получены результаты мирового уровня. В частности, создан прототип компактного аналогового фотонного вычислительного устройства, обрабатывающего потоковую видеоинформацию в реальном времени с рекордной производительностью до 10^16 операций в секунду, что соответствует лучшим мировым образцам ЭВМ.