Промышленность держится за провинцию

Как трансформируется индустриальная экономика в российских городах

Институт территориального планирования (ИТП) «Урбаника» провел исследование промышленных предприятий России (есть у “Ъ”), по результатам которого выдвинул несколько тезисов о состоянии отечественной промышленности и степени зависимости от нее региональных экономик. Наиболее интересными представляются выводы о том, что почти все российские города-миллионники находятся на постиндустриальной стадии развития и активно формируют промышленность нового типа — «Индустрию 4.0» с высокой степенью автоматизации процессов, и даже экономика моногородов, сохраняющих зависимость преимущественно от одного предприятия или отрасли, стала более устойчивой.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свежее исследование института территориального планирования «Урбаника», для которого авторы собрали почти все открытые данные о существующих в РФ промышленных предприятиях, их активности, численности персонала и влиянии на экономику населенных пунктов и регионов присутствия, свидетельствует о том, что экономика РФ, как и весь развитый мир, идет по пути постиндустриального развития и, несмотря на распространенность промышленности в регионах, ее влияние на их экономику меняет свой характер.

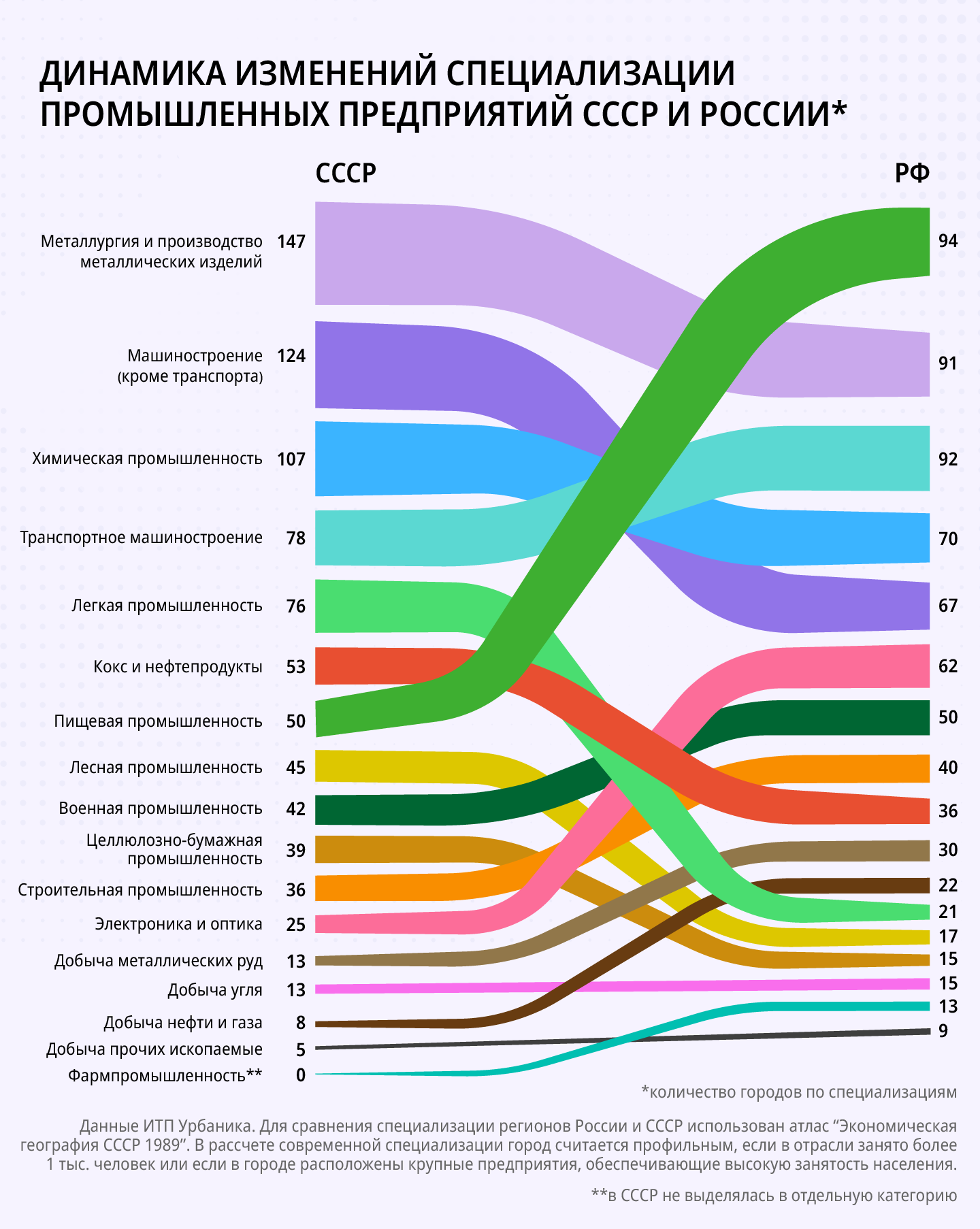

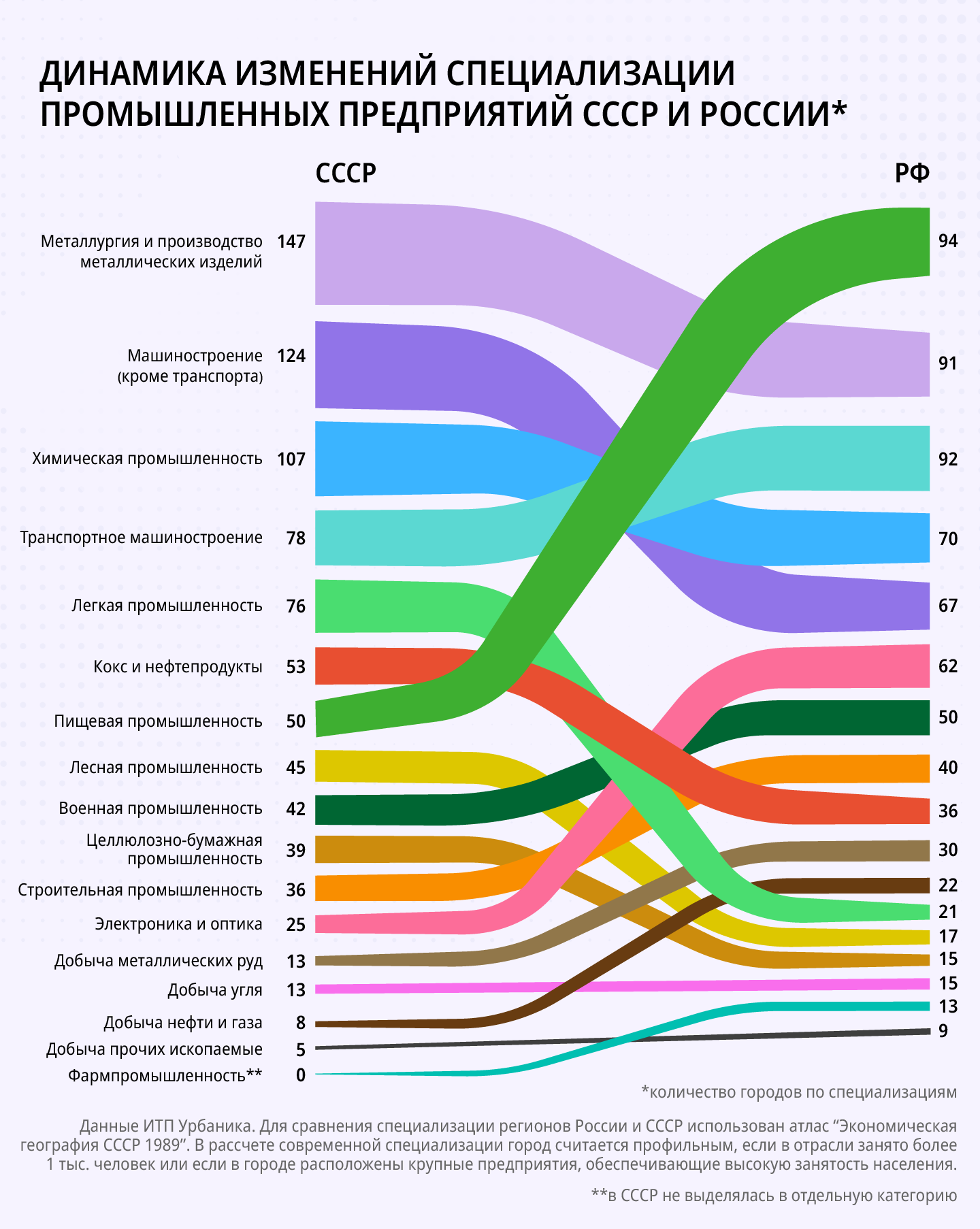

«Одной из основных целей нашего исследования стала проверка гипотез о переформатировании плановой экономики СССР в корпоративную экономику России. Было интересно оценить степень проникновения и влияния корпоративных структур в промышленный скелет страны, подсветить проблемы малых и моногородов. Масштабной актуализации данных по промышленности не проводилось 35 лет — со времен последней редакции Атласа экономической географии от 1989 года. Нам хотелось охватить основные города страны, нарисовать по возможности всеобъемлющую картину промышленной России, которая включает в себя сотни малых населенных пунктов за пределами столичных агломераций»,— говорит Федор Коньков, управляющий партнер ИТП «Урбаника».

Количество промпредприятий и сотрудников, занятых в промышленности, по регионам

Так, только в 7,5% крупнейших и крупных городов РФ (с населением от 250 тыс. до 1 млн человек) на промпредприятиях задействовано более 10% населения, большинство же городов-миллионников — постиндустриальные, их экономика в первую очередь опирается на торговлю, услуги, цифровые отрасли и технологии. Исключение — Нижний Новгород, Пермь, Самара и Челябинск, где доля занятости населения в промышленности составляет 11%, 8%, 7% и 7% соответственно.

Жители же Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара заняты в промышленности менее чем на 2%, в остальных крупных городах доля варьируется от 2,5% до 6%.

Постиндустриальная экономика характерна и для региональных центров и пригородов городов-миллионников: там численность населения, занятая в промышленности, также не превышает 2%.

Впрочем, занятость на обрабатывающих производствах в крупных и крупнейших городах растет, что связано как с развитием промышленности нового типа на месте устаревших предприятий, так, вероятно, и с бумом в ВПК и российской обработке вследствие введения международных санкций после 2022 года. Еще в 2019 году взгляд на роль промышленности в экономике городов-миллионников был иным — тогда в РФ широко обсуждалась деиндустриализация с переходом промышленности на концепцию «Индустрии 4.0» (перенятая у Германии стратегия развития автоматизированной промышленности в постиндустриальную эпоху, охватывающая не только выпуск, но и инжиниринг и управление; см. “Ъ” 30 декабря 2016 года, от 27 апреля 2017 года, от 14 марта 2019 года).

Активизация обработки в последние годы, впрочем, этот тренд не исключила, а, скорее, «поглотила»: теперь крупные населенные пункты нацелены не столько на упразднение промышленности, сколько на ее трансформацию в духе «Индустрии 4.0», насколько это соотносится с доступностью технологий и оборудования.

Так, с 2017 по 2023 год занятость в промышленности выросла выше среднего по стране в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской областях и Татарстане. «Эти регионы обеспечили половину общего роста занятости в промышленности России и стимулируют развитие смежных секторов услуг и образования»,— говорится в исследовании. И до 2022 года индустриализации крупных городов способствовали процессы импортозамещения, наличие рынков сбыта, отсутствие проблем с логистикой и доступность квалифицированных кадров. Главным же ограничением процесса в настоящее время авторы называют охлаждение экономики, вызванное высокой ключевой ставкой.

Опора на «традиционную» структуру промышленной экономики сейчас скорее удел некрупных муниципалитетов провинциальной России. Так, в малых городах, где численность населения не превышает 50 тыс. человек, доля работающих на промышленных предприятиях жителей высока — 17%, более 25% она достигает в 29 из 553 малых городов и снижается вдвое, до 8%, в селах и поселках городского типа. «Промышленные» малые города и агломерации чаще специализируются на добыче полезных ископаемых, металлургии, пищевой промышленности.

При этом малые города сохраняют зависимость от одного-двух крупных предприятий (известную еще из 2000-х как «проблема моногородов» — с рисками для экономической устойчивости таких поселений в случае изменения конъюнктуры рынков продукции монопроизводств и тем более — отказа собственников от поддержания их работы). По данным «Урбаники», сегодня в России насчитывается 700 градообразующих производств, где занято более 10% всех жителей конкретного населенного пункта. 13% таких компаний находятся в малых городах, 83% — в селах и поселках.

Особый тип промышленных малых городов — «нефтегазовые» и, шире, «добывающие». Авторы «Урбаники» также выделили 327 населенных пунктов, где проживает более 3 тыс. человек, а доля занятых на предприятии сотрудников превышает 10%. Четверть из этих предприятий связана с добычей полезных ископаемых, в том числе 7% — нефти и газа. На добывающих предприятиях нередко заняты более 30% населения города — при слабом развитии других секторов экономики.Такие населенные пункты еще сильнее зависят от мировых цен на ресурсы и от конъюнктуры рынков. Около 16% небольших городов специализируются на машиностроении, ВПК и электронике, 9% сфокусированы на химпроме и целлюлозно-бумажной промышленности, 8% — на металлургии. «В этих отраслях промышленность играет меньшую роль, чем в добыче. В большинстве таких городов занятость на предприятиях не превышает 20%»,— говорится в исследовании.

Впрочем, авторы исследования подчеркивают: экономика моногородов трансформировалась и стала более устойчивой, а немалая часть трудоспособного населения работает вахтовым методом и применяет маятниковую миграцию.

Напомним, сегодня статус моногорода имеет 321 муниципальное образование, однако Минэкономики намерено пересмотреть критерии их причисления к данной категории: претендовать на этот статус смогут муниципальные округа, а входящие в состав агломерации населенные пункты, кроме тех, которые являются ядром такой агломерации,— нет. Ожидается, что количество моногородов после этого сократится до 218. По словам эксперта Института экономики города Романа Попова, исключение моногорода из перечня можно назвать «историей успеха» — населенный пункт больше не зависит от конкретного производства. Об активной трансформации экономики моногородов “Ъ” ранее заявили и в Минэкономики. «Снижается монозависимость, бизнес, который не связан с градообразующими предприятиями, возрос в три раза. Положительным трендом является также рост численности занятого населения»,— рассказали там.