Все не так, однозначно

«Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы, или Как 1970-е стали десятилетием конспирологии и паранойи

В этом апреле исполняется полвека одному из важнейших фильмов 1970-х — «Разговору» Фрэнсиса Форда Копполы. Почти одновременно вышел в прокат другой знаковый конспирологический триллер, «Заговор "Параллакс"» Алана Пакулы. Две эти работы стали стержневыми для десятилетия, помешанного на паранойе. Василий Степанов рассказывает, как невозможность интерпретации внезапно открывшейся реальности заставляет человека заглянуть внутрь себя — и ужаснуться.

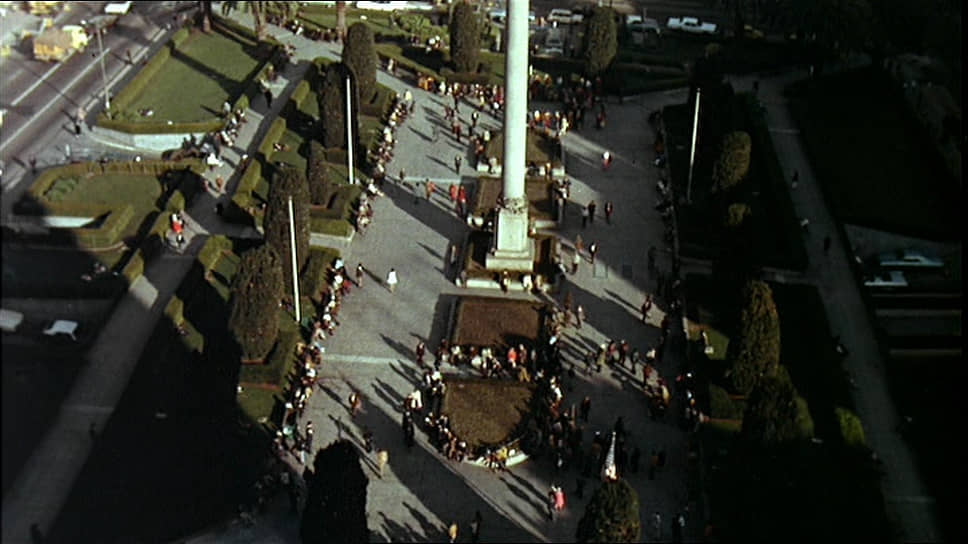

«Разговор». Фрэнсис Форд Коппола, 1974

Фото: American Zoetrope; Paramount Pictures; The Coppola Company

«Разговор». Фрэнсис Форд Коппола, 1974

Фото: American Zoetrope; Paramount Pictures; The Coppola Company

Повод для «Разговора»

7 апреля 1974 года Фрэнсис Форд Коппола отметил свое 35-летие голливудской премьерой фильма «Разговор», который, несмотря на солидные каннские награды и известную благосклонность критики, был обречен остаться в тени его куда более зрительских и масштабных шедевров — психоделического «Апокалипсиса сегодня», народного «Дракулы» и, конечно, эпической трилогии «Крестный отец», между первой и второй частью которой как раз и была сделана небольшая картина о запутавшемся одиноком шпике в исполнении Джина Хэкмена.

Хэкмен считал «Разговор» своей лучшей работой. И нетрудно понять, почему Гарри Кол, незаметный и неразговорчивый человечек в сером, актеру милее прочих, даже самых харизматичных, его героев (вроде Попая из «Французского связного»). Специфическое место занимает «Разговор» и в режиссерской биографии Копполы. С сюжетом об одиноко сходящем с ума специалисте по прослушке режиссер носился с конца шестидесятых, когда они с Джорджем Лукасом только начинали строить совместный бизнес в Голливуде. Идею подкинул Ирвин Кершнер, позднее поставивший вторую часть «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар»: он рассказал Копполе о направленных микрофонах, которые способны записать разговор в толпе с расстояния в несколько сотен метров. Разговор, очевидно, лег на благодатную почву — в 1967-м прогрессивная молодежь с восторгом смотрела «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, и Коппола сел за сценарий «хичкоковского», как ему тогда казалось, триллера. И хотя методичные попытки продать замысел инвесторам особого отклика не находили (продюсеров, очевидно, мало вдохновляли вяло разворачивающаяся история и анемичный главный герой), Коппола не унывал, так что через пять лет нашел-таки возможность для запуска давно вынашиваемого проекта.

Помогли этому два события. Во-первых, конечно, грандиозный успех «Крестного отца» заставил руководство Paramount сделать все, чтобы получить от Копполы согласие на сиквел, а финансирование «Разговора» стало одним из поставленных режиссером условий. И во-вторых, параллельно работе над фильмом разгорался Уотергейтский скандал — само время благоприятствовало «Разговору».

Заговор — это нормально

В 1972 году в штаб-квартире Демократической партии были обнаружены подслушивающие устройства. Журналистские и служебные расследования инцидента, а также последовавшие за ними судебные разбирательства привели к отставке президента Никсона. Не менее серьезными, чем политические, были последствия эмоциональные. После десятилетия тектонических социальных сдвигов и громких политических убийств (Джон и Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Малкольм Икс) страна вступила в десятилетие паранойи, когда верить нельзя никому, даже себе.

Или, по крайней мере, американский кинематограф указывал на это со всей очевидностью. Все вышло из-под контроля. От нас ничего не зависит. За миражом реальности или наших представлений о ней маячит непостижимая, сводящая с ума, иррациональная и потому, конечно, ужасная тайна. Конспирология стала дежурным блюдом семидесятых. Да, как справедливо указывает в своей давней, написанной для «Сеанса» статье «Я параноик? Ну и пусть!» Михаил Трофименков, замешанные на ощущении кошмарной неадекватности, казалось бы, знакомой реальности триллеры можно пересчитать по пальцам одной руки, однако значение их переоценить трудно.

В 1973-м выходит «Привести в исполнение» Дэвида Миллера по сценарию Дальтона Трамбо, в этом фильме впервые на киноэкране выдвигается конспирологическая версия убийства Кеннеди — снайперов было несколько, а саму акцию планировали в высших кругах политического истеблишмента. Затем, в 1974-м, «Разговор» Копполы о запутавшемся в интерпретациях бытового как будто разговора («все не так однозначно» — своеобразный девиз той эпохи) специалисте по промышленному шпионажу и «Заговор "Параллакс"» Алана Пакулы про всесильную корпорацию, которая устраняет свидетелей убийства президента. А в 1975-м состоится премьера «Трех дней Кондора» Сидни Поллака, который фактически закроет тему.

Конец приватности

Если «Привести в исполнение» Миллера и Трамбо, несмотря на громкую тему, представляет собой относительно традиционную историю — в конце концов, можно успокаивать себя тем, что в политике заговоры были всегда и нынешние заговорщики, планирующие убийство Кеннеди, лишь слегка лицемернее и хитроумнее убийц Цезаря,— то «Разговор», «Заговор "Параллакс"» и «Три дня Кондора» рисуют другую картину. Здесь в мягкую топь кошмара затянуты уже не политические деятели, а самые обыкновенные люди. В каждом из трех фильмов много приватности: частных квартир, жизней, пространств, в которые камера погружается как в персональную, личную тайну.

Достаточно сделать шаг в сторону от этого протоптанного бытового маршрута, и за чудесным пологом знакомого мира обнаружится нечто пугающе необъяснимое. Невозможность интерпретации вдруг открывшейся новой реальности тут главный сюжет. Ведь все, как в том самом эффекте «параллакс», зависит от точки зрения на объект — меняется угол, меняется ощущение. Нехотя расстается с вальяжным благоразумием герой Уоррена Битти в фильме Алана Пакулы. Неожиданно талантливым киллером и соблазнителем не хуже Джеймса Бонда оказывается неуклюжий книгочей Роберта Редфорда в «Трех днях Кондора». Ломает голову над содержанием записанного разговора двух любовников и постепенно теряет разум звуковик Гарри Кол в исполнении Джина Хэкмена.

Кол живет странной жизнью «степного волка» (в честь героя романа Гессе он и назван Гарри), строго охраняя свой отрегулированный мир пустых пространств, саксофона и работы. Здесь предельное значение имеют частности: например, явная религиозность Кола, живущего с Девой Марией на полке. Коппола делится с героем деталями собственной биографии — перенесенный в детстве полиомиелит превратил Гарри в сосредоточенного на своей внутренней жизни наблюдателя. Тайны приватной жизни выходят на первый план: ключевым элементом фабулы становится давнее дело Кола из 1968-го, когда из-за собранной с помощью его прослушки информации были убиты два свидетеля. Анализируя детали очередного дела, он идет не за услышанным в наушниках, а за собственной травмой и чувством вины, а они неизбежно искажают содержание записи, которую он раз за разом прослушивает. Чем чаще повторяется информация, тем надежнее теряется ее смысл в широком поле интерпретаций, а частная память самого Кола размывается в общей канве событий. Казалось бы, надежно изолированный наблюдатель становится главным действующий лицом и одновременно теряет право на самого себя. В знаменитой финальной сцене, когда Кол разносит свою квартиру в поисках подслушивающих жучков, зрителю может показаться, что это Коппола сносит «четвертую стену», делая сидящего в зале зрителя соучастником преступления.

Диффузия сред и взглядов, порождающая новую информационную среду догадок и неуверенности, где все неправда или хотя бы постправда,— одна из важных тем «Разговора», которая адекватно поддержана формой фильма. В известной степени Коппола в этой работе размывает саму фигуру автора, теряет себя в «Разговоре», как и его герой. Кол маниакально охраняет ключи от собственной квартиры, бережет свою частную жизнь. Но в финале окончательно теряет надежду на сохранение этой приватности. Коппола же намеренно потерял контроль над фильмом на стадии постпродакшена. Монтаж, выполненный Уолтером Мёрчем, сделал «Разговор» той картиной, которую мы знаем. Пока Коппола занимался вторым «Крестным отцом», Мёрч кропотливо работал над шумовой симфонией наплывающих друг на друга мелодий Дэвида Шайра и записанных главным героем разговоров, он собрал монтаж воедино как джазовую импровизацию, полупрозрачную и все-таки непроницаемую, как технологичный серый дождевик Кола. Благодаря звуку холодный, изначально хичкоковский, чем-то отдаленно напоминающий об «Окне во двор», концепт героя, который видит (точнее, слышит) все и одновременно ничего не может понять, обрел душу. Сомневающуюся, сгорающую в чувстве вины душу истинного католика.

Паранойя на новом витке

Безусловно, семидесятые не изобретали паранойю и конспирологию. В тридцатые и сороковые в люди ее вывели на экран тот же Хичкок и Ланг, а на первых витках холодной войны о страхе хорошо позаботилась американская кинофантастика. Но прежде все это были понятные страхи: шпионы, тайные и явные нацисты, красная угроза, пришельцы, анархисты, в конце концов. Семидесятые же заставили человека заглянуть внутрь и ужаснуться от увиденного в самом себе. Заставили понять, что заговор — не частный сбой в системе, в котором виноват конкретный человек или группа людей, он не внутри или снаружи государства. Виновата сама человеческая природа, требующая видеть в простом сложное, изнемогающая от чувства вины и непоправимости уже сделанных когда-то ошибок, которые заставляют плодить все новые и новые ошибки.

Дело не в заговоре как таковом, а в том, что этот заговор уже давно состоялся, что его никто не заметил, и теперь он пронизывает каждого. Каждый — его орудие и соучастник, как бегущий куда-то по воле неведомых сил в «Параллаксе» журналист Фреди. Любая попытка рационализации ночного кошмара лишь глубже погружает в безумие. Разгоняя паранойю, спецслужбы в семидесятых были одержимы программами по контролю над человеческим разумом, контркультура — ЛСД и мистическими практиками, пресса — политическими интригами и их разоблачениями, а криминалистика — серийными убийствами. (Кстати, взявшись за историю знакового маньяка эпохи, Зодиака, Дэвид Финчер пришел за саундтреком к написавшему мелодию «Разговора» Дэвиду Шайру. Очень расчетливый выбор для истории, в которой нет и не может быть истины, а есть только версии.)

Подводя итоги расследования Уотергейтского дела, специальная трехсторонняя комиссия подчеркивала особую роль прессы, то есть наблюдателя, который сумел-таки установить и донести до общества правду. Как-то успокоить, восстановить в правах накренившееся рацио пыталось и кино. В 1976-м Пакула выпустил своего рода антидот от безнадежности кафкианского вертиго в «Параллаксе» — интерпретацию журналистского расследования Уотергейта «Вся президентская рать», где светлая сила слова все-таки одержала победу над сгущающейся тьмой. Но избавиться от поселившейся в душе паранойи до конца не удалось. Она навсегда с нами.

Восьмидесятые помогли героям освоиться в кошмаре, превратив его в банальную семейную повседневность. Не так уж сложно узнать в комнате № 237 из «Сияния» Кубрика тот самый номер 773, фигурирующий в «Разговоре» (особенно в тот момент, когда ужас поднимается кровавой волной в унитазе). Затем аполитичные девяностые сделали кошмар игрой, которую герои воспринимали чуть ли не с иронией. Да, вы оказались в Матрице, но все еще можно выбрать таблетку — синюю или красную,— отдаться паранойе или, перевернувшись на другой бок, забыться крепким сном. Девяностые, часто оглядываясь на семидесятые в поисках стилистического вдохновения, отдали должное параноидальным триллерам. Это видно хотя бы по псевдосиквелам «Разговора» и «Трех дней Кондора», которые на рубеже тысячелетий выпустил Тони Скотт. Во второстепенных персонажах его «Врага государства» и «Шпионских игр» трудно не узнать старых добрых героев Джина Хэкмена и Роберта Редфорда, как если бы они научились жить со своей паранойей, одерживая победы на ее поле и по ее правилам.

1975

В мае 1974-го «Разговор» победил в Канне. На вопрос «почему?» критики отвечали по-разному. Кто-то видел в этой победе политическую логику момента, хотя сам автор настаивал, что скандал в Уотергейте не интересовал его в момент работы над картиной. Кто-то ссылался на общий уровень конкурса: дескать, под конец показали более или менее сносную, да к тому же актуальную работу, вот она и выиграла главный приз. Сегодня же можно констатировать, что «Разговор» опередил свое время: Коппола представил своего рода антикино, которое интереснее не смотреть, а слушать, представил героя, которому нельзя доверять, укрупнив в его персональной опустошенности похмельную опустошенность человечества, с грехом пополам пережившего шестидесятые. Вот он — антониониевский blow-up в попытке отыскать что-то важное и истинное, хичкоковский «наезд», который в новые времена уже не разгадывал тайн, а упирался в абстракцию неразборчивых шумов.

В самом начале следующего, 1975 года Коппола стал режиссером, которого впервые в истории выдвинули на «Оскар» за две картины сразу. У второго «Крестного отца» в целом было 11 номинаций, у «Разговора» — три. Конкурируя не только с самим собой, но еще с Романом Полански («Китайский квартал») и Бобом Фоссом («Ленни»), Коппола в итоге унес шесть статуэток; все они, конечно, достались «Крестному отцу — 2». Разговор, к которому приглашал Коппола в другом своем фильме, явно требовал тишины.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram