Короны Российской империи

30 лет назад президент Ельцин утвердил герб России

В первый день зимы 1993 года у постсоветской России появился герб: золотой двуглавый орел на алом поле, несущий знаки монархической власти: скипетр, державу и три императорские короны. Корреспондент «Ъ» Иван Тяжлов напоминает, что за обновление государственного герба в нашей стране принимались не раз.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Его нельзя рассматривать как представителя фауны»

Орел подлетел не сразу, но быстро. 16 ноября 1993 года стало известно, что президент Борис Ельцин распорядился создать комиссию по разработке государственного герба Российской Федерации. Председателем стал главный государственный архивист Рудольф Пихоя; комиссии поручили в двухнедельный срок представить главе государства проекты герба, «разработанные на основе российской национальной символики». Новые символы должны были соответствовать «современной концепции российской государственности».

Дело было холодной осенью 1993 года: политическое противостояние президента и Верховного совета 21 сентября закончилось указом Бориса Ельцина о роспуске Верховного совета; затем политическое противостояние перешло в вооруженное, и дом на Краснопресненской набережной из символа реформ и победы над советским прошлым превратился в мрачный знак нависшей над страной гражданской войны. 4 октября лидеры и сторонники распущенного Верховного совета были выведены из горящего здания и распределены по автозакам. От этого рубежа стоило отойти как можно скорее, поэтому практически сразу же началась подготовка к референдуму о новой Конституции и выборам нового парламента, который теперь должен был называться Государственной думой.

В статье 70 проекта Конституции, который выносился на общенародный референдум 12 декабря, говорилось, что герб, флаг и гимн России устанавливаются соответствующими федеральными законами.

Принимать законы было некому, но на обложке новой Конституции должен был быть символ страны — возможно, поэтому разработку герба было решено ускорить.

Уже 24 ноября Рудольф Пихоя показал журналистам «окончательный проект герба», который комиссия намеревалась представить президенту.

Работала комиссия в основном в Петербурге: главную роль в ней играл не столько Рудольф Пихоя, сколько заместитель директора Эрмитажа, начальник Государственной геральдической службы Георгий Вилинбахов, которому на тот момент было 44 года. Автор эскиза государственного герба Евгений Ухналев в 2009 году вспоминал в интервью «Ъ», что «все в ту пору требовалось срочно»: «Придумали идею — рисуй немедленно, через час поезд! Я порой прибегал к вагону, в котором уезжал в Москву Вилинбахов, чуть ли не на ходу передавал ему рулоны с эскизами герба». Евгению Ухналеву, в 17-летнем возрасте осужденному за контрреволюционную деятельность по абсурдному обвинению в попытке прорыть туннель из Ленинграда в Кремль, в тот момент было 62 года. Он умер в 2015 году. Георгий Вилинбахов в 2019 году был в очередной раз переутвержден в должности председателя Государственного геральдического совета при президенте — главного герольдмейстера Российской Федерации.

«Герб представляет собой красный щит, на котором расположен двуглавый орел с расправленными крыльями,— сообщал “Ъ” после пресс-конференции Рудольфа Пихои.— Красный цвет, по мнению разработчиков, отвечает российской исторической традиции. Головы орла будут увенчаны державными коронами, еще одна корона помещается между головами. Специалисты затрудняются дать какую-либо единую трактовку такому количеству корон, объясняя это то единством составных частей федерации (правда, в таком случае было бы логичнее обозначить на гербе России все 89 ее субъектов), то символом трех ветвей власти. Если согласиться с последней трактовкой, то Борис Ельцин, очевидно, утвердит представленный проект, поскольку одна из корон значительно крупнее других». Журналисты намекали таким образом на «суперпрезидентский» характер Конституции, которую власти намеревались вынести на референдум 12 декабря.

Герб России

Герб России

30 ноября произошло то, без чего новый российский герб не состоялся бы: мэр Москвы Юрий Лужков (шел всего только второй год его пребывания в должности столичного градоначальника) утвердил московский герб — «на темно-красном щите развернутый вправо Георгий Победоносец в серебряных доспехах и лазуревой приволоке (мантии), на серебряном коне поражает золотым копьем черного змия». Герб Москвы воссоздали на основе иконографического сюжета «Чудо Георгия о змие», а также по образцу первого официально утвержденного (при императрице Екатерине II) московского герба. Собственно говоря, московский герб должен был войти в состав российского: Георгий изображен на щите, размещенном на груди государственного орла. В официальном описании проекта российского герба было сказано, что св. Георгий, повергающий змия, символизирует «Россию и Московское княжество», а три короны, действительно, отражают единство трех ветвей власти. В скипетре, который орел сжимает в правой лапе, предлагалось видеть символ суверенитета, в державе (в левой лапе) — символ единства государства.

При желании можно считать, что герб России воспроизводит сам себя бесконечное число раз: державу венчает крест, а вот навершие скипетра выполнено в виде двуглавого орла, в правой лапе которого снова скипетр с навершием в виде орла со скипетром, и так далее.

Собственно, 1 декабря во второй половине дня Борис Ельцин провел совещание с тогдашним главой своей администрации Сергеем Филатовым и председателем «гербовой» комиссии Рудольфом Пихоей. Проект герба президенту понравился, и после совещания он подписал указ о государственном гербе. Герб РСФСР — он был еще советского образца и практически не менялся с момента утверждения в 1918 году, разве что аббревиатура из пяти букв была на нем после 1991 года заменена на слова «Российская Федерация»,— утратил силу.

Утвержденный президентом герб снова не остался без язвительных комментариев. «Разработчики, умело аргументировав свой выбор ссылками на историю, сумели удовлетворить вкус практически всех политических течений. Коммунистам не может не понравиться красный щит, на фоне которого изображен золотой орел. Наличие императорских корон отвечает взглядам монархистов, а демократы, очевидно, должны быть довольны уже самим фактом возвращения к историческим традициям российской государственности,— иронизировал 2 декабря 1993 года “Ъ”.— Однако утверждение государственного символа как минимум порождает проблему с орлом, изображенным на монетах образца 1992–1993 годов. Этот орел, бывший гербом при Временном правительстве, теперь не является государственным символом. Также очевидно, что его нельзя рассматривать как представителя фауны, изображаемого на деньгах в некоторых странах».

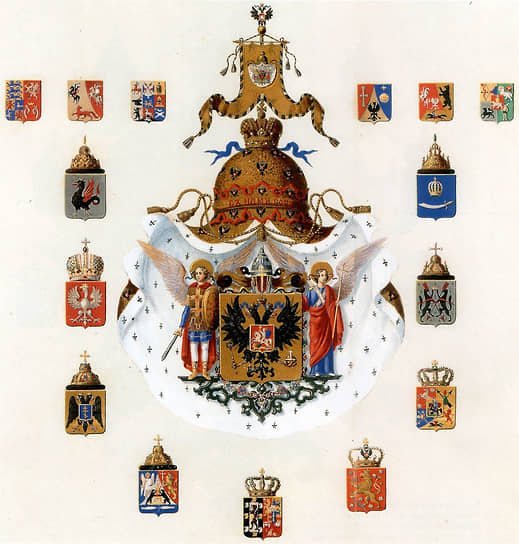

Малый государственный герб Российской империи 1883—1917 годы

Малый государственный герб Российской империи 1883—1917 годы

Разработчики обновленного, но исторического герба поясняли, что, несмотря на имперскую атрибутику, новый российский орел не мог быть скопирован со старого имперского, поскольку имперский орел нес на крыльях гербы царств и великих княжеств, часть которых стала не просто утраченными территориями, но и вполне успешными суверенными странами, например царство Польское и Великое княжество Финляндское. Кроме того, имперский орел был черным на золотом фоне. Золотой орел на красном в российской геральдике тоже встречался, но во времена, которые предшествовали империи, например, при Иване Грозном или Алексее Михайловиче. Претензии по поводу монархических атрибутов в гербе страны, которая по типу своего государственного устройства является республикой, предъявлялись все реже по мере того, как набирала популярность идея концентрации максимальной власти в руках президента.

Так и не прижившийся орел без корон и скипетра исчез с монет в 2010 году — через десять лет после того, как Владимир Путин подписал законы о государственном гербе, флаге и гимне.

Таким образом, требование 70-й статьи Конституции 1993 года было исполнено только в 2000 году, под конец первого года президентства Владимира Путина и через семь лет после того, как двуглавый орел влетел — или, лучше сказать, вернулся в российскую политику.

Характерно, что ирония части журналистов, сопровождавшая возвращение мелодии советского государственного гимна при сохранении и утверждении триколора и двуглавого орла, выражалась почти точно так же, как и при утверждении герба Борисом Ельциным в 1993-м: «Владимир Путин делает из истории символические выводы. Одним — двуглавый орел с триколором, другим — традиционно немой гимн Александрова (новый вариант текста Сергея Михалкова еще не был утвержден, поэтому в первое время после возвращения гимн Александрова исполнялся без слов, как в течение девяти лет до этого — гимн на музыку Михаила Глинки.— “Ъ”); армии — красный флаг, флоту — Андреевский… Поворот от так и не состоявшегося правого государства к левому начался… Гимн Александрова все слышнее, а орел, хоть и двуглавый, того гляди снимется и улетит». Из 2023 года видно, какие ожидания оказались тогда завышенными.

Слева молот, справа серп

Государственный герб Советского Союза 1956—1991 годы

Государственный герб Советского Союза 1956—1991 годы

Отметим, что в 1993 году российский герб менялся отнюдь не впервые. И ближайший предыдущий случай имел место как раз при отказе молодого левого государства от исторической национальной символики.

После отречения императора Николая II и великого князя Михаила в марте 1917 года высшая власть в России перешла в руки Временного правительства. Министры-капиталисты были щепетильны в вопросах символической политики и немедленно отказались от монархических атрибутов герба, но не от самого двуглавого орла. Когда автору этих строк было три, в его коллекции был диафильм «Гербы твоей страны», первые кадры которого были посвящены свержению монархии. Свержение сопровождалось скидыванием черных имперских орлов с фасадов государственных учреждений.

Скидываемые орлы казались жирными и зловещими, но орел без регалий, пришедший им на смену, выглядел откровенно жалким. Авторы текста злорадно сообщали, что республиканского орла насмешники прозвали «ощипанной курицей»,— и не могли представить себе, что через 12 лет «курица» будет звенеть у них в карманах.

После прихода к власти большевиков орла отменили окончательно, а на печатях первое время значилась надпись «Крестьянское и рабочее правительство России». Вместо герба в центре печати были слова «Власть Советов». В январе 1918 года Владимир Ленин распорядился разработать новую символику. На первых красноармейских звездах в сердечнике был комплект из плуга и молота, которые должны были символизировать победоносное единство рабочих и крестьян, но эта эмблема показалась, вероятно, слишком громоздкой. К 1 мая 1918 года Москве, в которую уже переехало правительство, потребовался праздничный декор. Одним из тех, кому была поручена его разработка, был художник Евгений Камзолкин (1885–1957). Он и предложил первым лаконичный символ новой власти в виде скрещения серпа и молота. Вскоре после этого Ленину представили вариант новой государственной печати, в центре которой к серпу и молоту был добавлен вертикально расположенный обнаженный меч, связки пшеничных колосьев и девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Ленин, отнюдь не чуждый идее государственного террора, из эскиза меч вычеркнул: «Мы не нападаем, а защищаемся от внутренних и внешних врагов». В июле 1918 года герб без меча, с серпом, молотом, красной звездой и колосьями, перевитыми алой лентой, был утвержден V Всероссийским съездом Советов. В годовщину революции в ноябре 1918 года герб РСФСР, которому суждено было практически без изменения дожить до декабря 1993-го, впервые широко использовался в ходе массовых мероприятий, в том числе для украшения башен Кремля.

В декабре 1922 года в здании Большого театра в Москве был подписан договор об образовании СССР. У Союза тоже появился свой герб. Так уж повелось, что все советские гербы были круглыми: они должны были вписываться не в геральдический щит, а в официальную печать. Герб СССР тоже был круглым: в обрамлении венка из пшеничных колосьев, перевитых алой лентой, всходило золотое солнце, а в его лучах был земной шар с обозначенными на нем очертаниями территории Союза, и на его фоне — серп и молот. Венчала герб красная звезда. На ленте внизу значился девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и он же повторялся на лентах венка на языках союзных республик. Восходящее солнце стало элементом почти во всех республиканских гербах — разве что на гербах Грузинской и Армянской ССР его заменила лучащаяся алая звезда над горами.

Серп, молот и звезда также присутствовали во всех без исключения республиканских гербах.

Некоторые гербы республик были похожи до степени смешения — так, например, набор символов и дизайн был практически идентичным на гербах РСФСР и Украинской ССР, только у последней был и русский, и украинский варианты девиза. Не слишком отличался от них и герб Казахской ССР. В целом же советские дизайнеры-геральдисты старались включить в гербы какие-нибудь особенности республик: хлопок — в узбекский герб, виноград — в грузинский, нефтяную вышку — в азербайджанский, море — в латышский, сосновую ветку — в эстонский. Советские гербы и флаги в обязательном порядке изучались в школах,— что, впрочем, не уберегло их от почти мгновенного исчезновения из публичной сферы после распада Советского Союза.

С двумя зайцами

Разработчики нового российского герба подчеркивали, что этот символ не связан исключительно с Российской империей. Действительно, возможно, древнейшие изображения двуглавых орлов обнаружены на рельефах в Хаттусе — столице империи хеттов, которая во второй половине второго тысячелетия до нашей эры подчинила себе почти всю Малую Азию. У хеттских орлов — распростертые в стороны крылья, отдаленно напоминающие ныне запрещенную в РФ символику германского рейха, а в некоторых вариантах в лапах зажато по зайцу — это выглядит буквально как опровержение русской пословицы. Двуглавую птицу Гандаберунду знали в Древней Индии, а двуглавые орлы встречаются на рельефах времен династии Хань в Китае (206 год до н.э.—220 год н.э.).

Двуглавые орлы — их силуэты порой поразительно напоминают разные варианты российского герба — встречаются на предметах из Сасанидского Ирана, а также на монетах арабских государств и ханств, образовавшихся на территории Чингизидов.

Эти восточные орлы подчас опровергают широко распространенную версию, согласно которой две головы смотрят на восток и на запад: на некоторых изображениях головы развернуты внутрь, и орел смотрит как бы сам на себя.

В герб Византии двуглавого орла ввела скорее западная, чем собственно византийская традиция: птицу стали рисовать в европейских гербовниках в эпоху Крестовых походов, из которых четвертый, в 1204 году, закончился для Константинополя трагически. После того как рыцари взяли и разграбили византийскую столицу, империя перестала существовать, но сохранились некоторые ее осколки — например, Трапезундская империя, на знаменах которой двуглавый орел сохранялся вплоть до ее покорения турками-сельджуками. Когда династия Палеологов вернула себе Константинополь, золотой двуглавый орел на алом фоне уже прочно ассоциировался с Византией. Этот символ с гордостью носил последний базилевс Константин XI, погибший в бою с османами в день, когда они захватили Константинополь (29 мая 1453 года).

Герб Византии с двуглавым орлом

Герб Византии с двуглавым орлом

Логично, что племянница Константина Софья (она родилась уже после окончательного падения Константинополя) привезла свой герб в Москву, когда вышла замуж за великого князя Ивана III, задумавшего через этот брак закрепить за своей столицей статус Третьего Рима. Впрочем, в русской геральдике двуглавая птица встречалась и раньше — например, на фреске с изображением князя Ярослава Мудрого в Софийском соборе Киева. Черный двуглавый орел был гербом Чернигова, когда город входил в состав Речи Посполитой — но в это время птица уже стала общепризнанным символом Российского государства.

Русские были не единственными, кому приглянулся двуглавый орел: в качестве герба Габсбургов он в XVI веке украшал, например, не только ворота и стены европейских замков, но и паруса испанских галеонов, везших через Атлантику золото ацтеков и инков. Габсбургский орел, к слову, сохранился на гербе Австрии — но он тоже переживал политические трансформации, в результате которых в лапах у него оказались вместо скипетра и державы серп, молот и символизирующая свободу разорванная цепь.

Свои двуглавые орлы есть у Сербии и Черногории; черный двуглавый орел на золотом фоне также является символом Греческой православной церкви, а серебряный — Константинопольского патриархата.

Ездец как символ

Герб Москвы

Герб Москвы

Что касается герба Москвы и его сочетания с двуглавым орлом, тут все тоже сложилось не сразу.

Герб Москвы в виде всадника, по мнению геральдистов, отнюдь не сразу ассоциировался со Святым Георгием. Впрочем, еще во времена Ивана III на гербах и печатях Москвы фигурировал вовсе не всадник, а лев, разрывающий змею. На первых печатях Ивана III с орлом на оборотной стороне уже есть всадник, но он, исходя из надписи, означает скорее самого князя, чем Георгия Победоносца. В русских описаниях герба со всадником главного героя порой именуют простым словом «ездец» — тот, кто едет верхом. Вокруг его головы еще нет нимба, на ней, скорее, боевой шлем.

Святого Георгия в ездеце уверенно опознают уже к петровскому времени — царь как раз старается приблизить описательный аппарат отечественной геральдики к европейским образцам.

Три короны — по одной на головах и одна в середине — орел получает при Борисе Годунове, а скипетр и державу — при Алексее Михайловиче. Петр, как уже известно читателю, закрепляет в гербе черный и золотой цвета вместо прежнего золота на красном, но вариант с красным полем все равно, что называется, не убирают далеко и используют, например, во время дворцовых костюмированных праздников.

Павел I в начале XIX века делает робкую попытку вписать в герб свой любимый мальтийский восьмиконечный крест, но эта идея совсем не приживается. Николай I утверждает вариант герба, в котором орел держит на одном крыле гербы Астраханского, Казанского и Сибирского царств, а на другом — гербы Херсонеса Таврического, царства Польского и Великого княжества Финляндского.

Царь-реформатор Александр II утверждает комплект из большого, среднего и малого государственных гербов Российской империи в апреле 1857 года. Различаются они сложностью композиции и количеством провинций, символы которых на них представлены. Последнее территориальное приобретение империи в виде Туркестана будет добавлено на большой герб при Александре III. Интересно, что Святой Георгий в центре композиции в ходе реформы Александра II был развернут влево — геральдисты императорского двора полагали, что это лучше соответствует модным европейским тенденциям.