Спираль духа

выставка/площадка

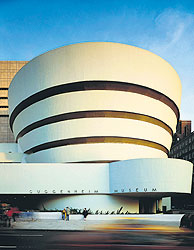

Музей Соломона Гуггенхайма, который в ближайшие дни представит Америке тщательно отобранные кураторами произведения русских художников, был построен в 1960 году. Сегодня это один из символов архитектуры ХХ века. О том, как русскому искусству будет внутри этого символа, размышляет ГРИГОРИЙ РЕВЗИН.

Музей Гуггенхайма открыли в преддверии 60-х, и воспринимался он в контексте того очередного "отречемся от старого мира", которое принесла с собой эпоха Джона Кеннеди. Наверное, поэтому сегодня людьми, не связанными прочными человеческими узами с великой империей Гуггенхайма, эта постройка воспринимается в духе иронической лирики, примерно как у нас воспринимаются автоматы для розлива газировки по три копейки. Скажем, Джеймс Ваткин в последней "Истории западноевропейской архитектуры" отзывается о нем как о "ярком примере научно-фантастического китча", и действительно, что-то от ранних романов братьев Стругацких в нем есть. Не "улитка на склоне", а "улитка в Нью-Йорке", еще молодая и наивная улитка, первый раз попавшая в мегаполис.

Но не таким он был, когда проектировался — в 1942-1943 годах. Шла война, и Америка уже воевала, и Рузвельт уже объяснил ей, что она воюет за свободу. Интеллектуалы уже определили, в чем именно выражается свобода, ею оказалось творчество Василия Кандинского, Пауля Клее и Пита Мондриана (во всяком случае, именно этих трех художников Фонд Гуггенхайма считает тремя китами, на которых основана художественная программа музея). Это была реальная борьба, и когда Фрэнк Ллойд Райт проектировал Музей Гуггенхайма, то он, собственно, всерьез придумывал образ того пространства и того искусства, которое должно противостоять Гитлеру. Центром Берлина является Музейный остров — средоточие великолепных музеев XIX века, его музей должен был не иметь с этой мертвящей эстетикой ничего общего. И не имеет. Музеи современного искусства во всем мире сегодня меньше всего напоминают своих предков — они похожи на фабрики, на дискотеки, на кинотеатры, но не на самих себя, какими они были когда-то. Так вот, началось это с Музея Гуггенхайма. Райт был первым, кто уничтожил традиционный европейский музей.

Музей Соломона Гуггенхайма, вид снаружи

Типологически его музей строится достаточно просто. Представьте себе шестиэтажный дом с винтовой лестницей. В обычном доме лестница, очевидно, будет довеском к дому. Райт поменял их отношения, у него дом стал довеском к большому винтовому пандусу. На стенах пандуса располагаются все выставочные площади, собственно этажи выглядят рахитичными пристройками к этой большой спирали.

Типологически это просто, а по значению — несколько сложнее. "Мне нужен храм Духа!" — писала Райту Хилла Реббей, советник Соломона Гуггенхайма по искусству, фактически придумавшая весь этот грандиозный проект — Фонд Гуггенхайма. По-русски это еще ни о чем не говорит, а по-английски тут уже все ясно, Spirit (дух) и spiral (спираль) тут однокоренные слова. Райт придумал вставить спираль внутрь храма, а на роль храма он выбрал зиккурат, древневавилонское сооружение, спиралью поднимающееся кверху. Но поскольку тоталитарные режимы, в том числе и Гитлер, тоже любили зиккураты, то Райт, делая нечто прямо противоположное, перевернул зиккурат вверх ногами.

Как это принято в архитектуре ХХ века, Райт объяснял свою постройку сугубо функционально. В традиционном музее, говорил он, посетитель входит, проходит всю экспозицию, а потом вынужден возвращаться через те же залы назад. У меня так не будет. Вы входите в музей, поднимаетесь на верхний этаж на лифте, а потом по пандусу спускаетесь вниз и параллельно осматриваете всю экспозицию.

Тот, кто когда-либо был в музее, понимает, насколько резко Райт сломал традиционный способ восприятия искусства. Трудно сказать, что его так раздражало в идее сначала посмотреть музей, а потом вернуться назад, но в итоге возник иной, если так можно выразиться церемониал. Традиционный музей возник из дворца, и вполне буквально — ибо во дворце висят портреты монархов. Церемониал восприятия искусства здесь выстроен по типу аудиенции — зашел, прошел через залы, увидел придворных, членов правящей семьи, наконец, монарха. Вспомните, как вы входите в музейный зал и видите — вот главная картина, монарх, вот придворные, вот челядь. Здесь все принципиально иначе. Император может принять вас в тронной зале, в кабинете, в спальне, но он не может вам встретиться на бегу на лестнице.

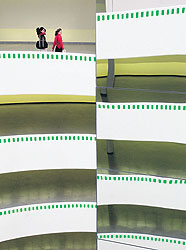

Зеркальная инсталляция французского художника Даниэля Бюрена «За углом», показанная весной этого года в Гуггенхайме, — один из примеров наиболее характерных для музея выставок

Фото: AFP

Если попытаться подобрать аналогию тому, как воспринимается искусство в Музее Гуггенхайма, то, пожалуй, самым близким будет восприятие рекламы на эскалаторе в метро. Вы можете ее рассмотреть очень подробно, но всегда как бы боковым зрением, поскольку цель вашего путешествия не она. Точно так же и здесь. Двигаясь по пандусу, вы идете не смотреть искусство, а просто вниз — оно вам просто попадается по ходу движения. Любая картина здесь изначально не самостоятельный визуальный факт, но кадр в движении, и в принципе та парадигма, которая стоит за этим типом экспозиции,— это кино. Гуггенхайм — музей эпохи кинематографа, а поскольку кадры мало связаны между собой и часто меняются, то ближе всего это к клипу.

Трудно сказать, как в этом ритме будет восприниматься традиционная живопись. В принципе если представить себе нарезанный из истории искусства клип, где за четыре минуты вы должны добраться от иконописи до концептуализма, перепрыгивая через императорский портрет и "бурлаков на Волге", то, вероятно, именно это и получится. Нужно сказать, что Райт никогда ничего такого себе не мыслил. Изначально Музей Гуггенхайма создавался как "музей нефигуративного искусства", вдоль пандуса должны были располагаться абстрактные картины. Собственно, и располагались — сначала европейских абстракционистов, вывезенных из охваченной войной Европы, потом американской абстракции 50-х годов. Некоторые считают, что такой тип визуального искусства гораздо более подходит для клипового восприятия, ибо плывущие в пространстве абстрактные пятна цвета и обрывки геометрических форм изначально более рассчитаны на восприятие в движении, чем традиционная живопись. Действительно, скажем, традиционный портрет как-то не предполагает, что с изображенным вы здороваетесь на бегу.

Есть и еще один не вполне предусмотренный Райтом эффект, который возникает при экспонировании выставок типа "РОССИЯ!" в его музее. Дело в том, что концепт спирали теснейшим образом связан в европейском восприятии с идеей эволюции. У самого Райта такой идеи не было, ведь речь шла о создании музея современного искусства, и никакой эволюции тут не предполагалось. Когда же по стенам его пандуса развешивается история национальной школы в хронологическом порядке, то экспозиция сама собой начинает восприниматься как метафора истории искусства. На период экспонирования русского искусства Музей Гуггенхайма перевернется — и вы будете не спускаться, а подниматься по пандусу от низин иконописи к высотам соц-арта.

В целом следует признать, что перед нами чрезвычайно острый эксперимент по инсталляции традиционной живописи в абсолютно чужеродное ей пространство. Результаты его трудно предугадать заранее, но одно можно сказать наверняка. Выставку "РОССИЯ!" бессмысленно упрекать в отсутствии ясной концепции. Само соединение этого искусства с футуристической кофеваркой Райта — настолько концептуальный жест, что никаких других концепций тут не требуется. Все и так будут поражены.

"Это была, безусловно, очень ответственная задача"

Жак Гранж, дизайнер выставки "РОССИЯ!"Я не считаю, что в смысле развески русское искусство требует какого-то особенного к себе отношения, иного, чем искусство европейское. Искусство любой национальной принадлежности требует к себе уважения — вот что важно. Кроме того, решение кураторов выставки "РОССИЯ!" разместить произведения в хронологическом порядке существенно облегчило мою работу. Можно сказать, что экспозиция естественным образом оказалась разбитой на разделы, каждый из которых соответствует определенному историческому периоду. Мне оставалось лишь проявить эту конструкцию, что я и сделал посредством цвета. Вернее разных цветов, в которые будет раскрашена гуггенхаймовская "улитка" на время выставки. Цвета выбраны достаточно сдержанные, например XVIII век — цвета морской волны, а XX — серо-голубого. Только в отдельных залах, не входящих в пространство "улитки", я позволил себе нечто более яркое.