Игры теней

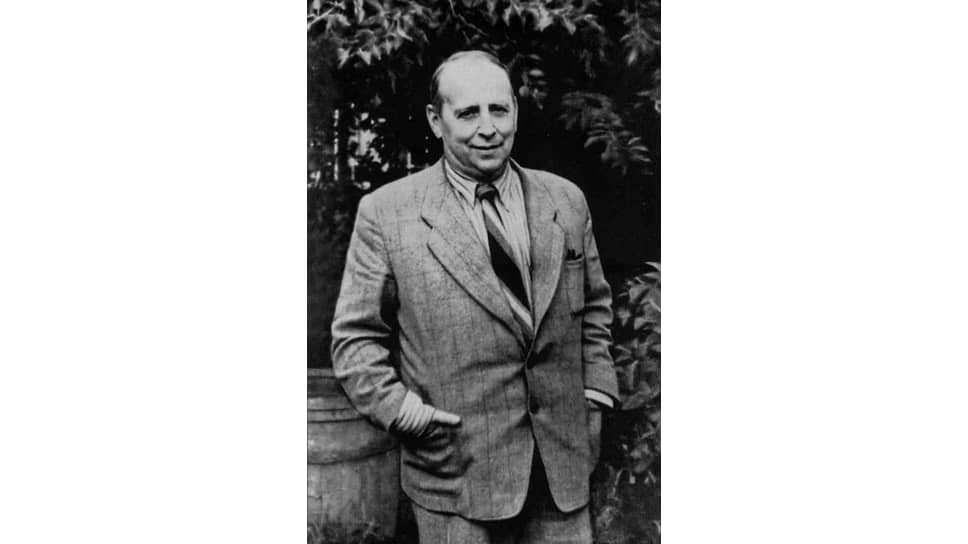

Григорий Козинцев и Евгений Шварц как исследователи природы власти

Чему бы ни были посвящены их фильмы, пьесы, документальная проза, Козинцев и Шварц всегда говорили о своем времени — о своем ужасе, о своем позоре, о своем ощущении бессилия — ведь именно глубоко личное не имеет срока истечения.

По писательскому поселку Комарово, сквозь пахнущую маслятами и хвоей морось, движутся двое — толстый и тонкий, человек с пронзительным голосом Петрушки и человек с томным голосом Кота в сапогах, они разговаривают и не могут наговориться.

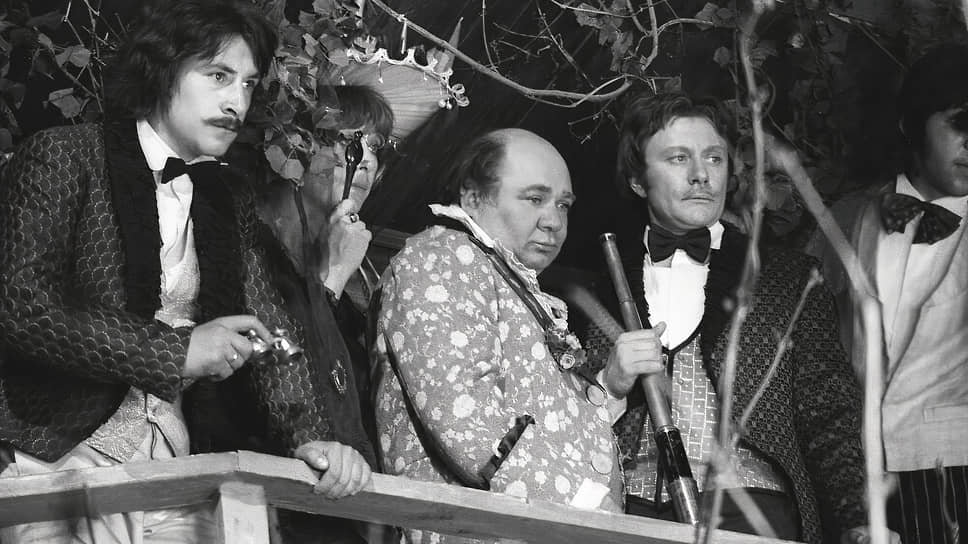

Вопреки ожиданиям, единственный полноценный опыт совместной работы Евгения Шварца и Григория Козинцева не оказался удачным: их «Дон Кихот» не попал в сокровищницу советского киноискусства, их Дон Кихот уродился эдаким бескостным добряком на котурнах (хочется сказать — на крыльях ветряных мельниц), все время выкрикивающим торжественные плоскости.

Полагаю, лучшее, что осталось от их дружбы,— это их переписка: грустный поединок стареющих остряков, к тому моменту выходящих из абсолютного кризиса прямо в свою коду, в последнее акме.

Шварц скоро умрет от мучительной болезни сердца, но перед этим он «перезапустит» русскую прозу, станет одним из изобретателей нового документального автобиографического романа на русском языке. Козинцев же напоследок снимет «Гамлета» и «Короля Лира» и будет говорить в этих фильмах о чем угодно, кроме региональных проблем средневековых Дании либо Англии. Его личный Шекспир, полный скорби, ужаса, тьмы и тумана,— это памятник катастрофам ХХ века, Холокосту и сталинскому террору.

В переписке же они резвятся как подростки, швыряя друг в друга пригоршнями шуток, наслаждаясь самим чудом того, что они живы и вместе и могут еще работать. Дело в том, что они в самом деле помнили и любили друг друга молодыми, молодость сблизила их и оказалась не просто лучшей, а единственно выносимой порой их жизни — до тех пор, пока не наступила (слишком поздно?) невероятно и трагически плодотворная зрелость.

Прежде всего нежная и печальная связь между Шварцем и Козинцевым объясняется, тем, что они друг у друга были выжившими: остались практически вдвоем — в окружении теней. Шварц пережил гибель большинства своих друзей-обэриутов, Козинцев — многоступенчатое творческое истязание во время сталинской кампании против космополитов, включавшей «разоблачение», т. е. воодушевленную травлю начальством и коллегами, его соавтора Леонида Трауберга.

Мало где можем найти более трезвый анализ разрушения, наносимого сталинизмом человеческой душе, нежели в записных книжках Шварца:

«Едва наладились личные мои дела, о которых не буду больше говорить, как, начиная с весны, разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии. И никто не убегал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как вести себя: уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город. А будущие враги народа, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне, чуяли, что печать „враг народа" пришибает всех без отбора, любого,— и стояли на месте, покорно, как быки, подставляя голову. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях: в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи. Нет, этого еще никто не переживал за всю свою жизнь, никто не засыпал и не просыпался с чувством невиданной, ни на что не похожей беды, обрушившейся на страну.

Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателей. Мы ели и пили. И смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей — а что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь — жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. И угрозой позора».

Поскольку жизнь, пусть и пропитанная ужасом, для них не кончалась, не оставалось ничего иного, кроме как приладиться к ней,— их блестящий друг Юрий Тынянов назвал их поколение «людьми с перемешанной кровью». Дерзкие смехачи 1920-х, в 1930-е они начали перемешиваться со средой, находить в ней свое место: Козинцев с Траубергом стали авторами победоносного «Максима», Шварц двигался от веселых огней «Чижа» и «Ежа» к веселым льдам «Снежной королевы», от не состоявшихся вполне и сразу воплощений «Тени» и «Голого короля» — к удивительному случаю его навсегда актуальной пьесы «Дракон».

Конечно, всех читателей Шварца (по крайней мере, всех мне известных его читателей) интересует, волнует универсальность и всевременность его письма: простодушно предположу, что достигается этот эффект тем, что писал Шварц именно о себе.

Генрих. Папочка, скажи мне — ты старше меня... опытней... Скажи, что ты думаешь о предстоящем бое? Пожалуйста, ответь. Неужели Ланцелот может... Только отвечай попросту, без казенных восторгов,— неужели Ланцелот может победить? А? Папочка? Ответь мне!

<…>

Ну а теперь скажи мне правду.

Бургомистр. Ну что ты, сыночек, как маленький,— правду, правду... Я ведь не обыватель какой-нибудь, а бургомистр. Я сам себе не говорю правды уже столько лет, что и забыл, какая она, правда-то. Меня от нее воротит, отшвыривает. Правда — она знаешь, чем пахнет, проклятая? Довольно, сын. Слава дракону! Слава дракону! Слава дракону!

Шварц создал пьесу о городе, который смирился со своим рабством.

Кажется удивительным не только, что Шварц решился ее написать,— что ее пытались поставить. Сначала пьеса была наказана за то, что ее восприняли как антифашистскую, что не совпадала с идеологией пакта 1939 года. Но когда пакт превратился в пепел, у никогда не теряющего отчаяния замечательного ленинградского театрального режиссера Николая Акимова все же возникла надежда ее поставить — ведь пьеса именно антифашистская! Однако дело дошло только до первого показа: такой антифашизм оказался мучительно неудобен советским идеологам, одержимым страхом «неконтролируемого подтекста».

Пьесы Шварца о бесстыдстве и безумии власти, пресмыкательстве придворных и полностью подавленной способности к сопротивлению у народа воспринимались как опасные, хотя не одобрявшие их холуи не могли, не решались отчетливо произнести, в чем, собственно, опасность. Поэт Лев Лосев, один из первых исследователей внутренней механики разных видов письма Шварца, отмечал, что Шварц, как, возможно, никто другой, овладел искусством разнонаправленности своего текста: как лукавые ткачи — персонажи его пьесы «Голый король», он изобретал волшебную ткань языка политической сатиры, которая была бы одновременно видимой и невидимой, разящей и неуязвимой.

Наше время дает все основания для нового обращения к Козинцеву и Шварцу — не только к их аллегориям власти, но и к их документальному письму.

Оба в конце жизни писали много и сложно и дерзко. Козинцев создает «Глубокий экран» и «Гоголиаду», Шварц — прозу «амбарных книг», и эта проза блестяща, свободна, принадлежит ему одному, являет собой совершенно отдельную и самостоятельную и упоительную область отечественной словесности. Голос этой прозы доносит до нас приговоры современникам, современности. Здесь он создает такой мир, где произносит только совершенно невозможную к произнесению правду. Он называет палачей — палачами, сладострастников — сладострастниками, гениев — гениями, он пишет такое о своем лучшем друге Николае Олейникове, что после этого страшно выключать свет на ночь.

Его проза занята тем же, чем и драматургия. Главная тема Шварца — умершие заживо, принявшие смерть от своего времени: об этом «Тень», «Дракон», этот мотив звучит в «Золушке», самом его удачном киносценарии. Но в предназначенных для печати пьесах автор-фокусник вечно дразнит публику подкладкой плаща, у кролика в пасти виднеется змеиное жальце. В прозе же он прямо говорит о формах, которые принимает душа под пыткой несвободы, формах поведения носителя такой души.

Вот как он ее, эту душу, описывает:

«Смесь таланта, трусости, простоты как формы хитрости, здоровья и насквозь больной, запыхавшейся и надорвавшейся души. Во время одного из многочисленных совещаний по детской литературе писатели встретились вечером в кабачке на Арбате… Олейников любовался беседой двух хитрецов-простаков, Чарушина и епископа сей области поведения Пришвина. Епископ поучал негромко Чарушина, и тот вопил в экстазе простоты: „Учите меня, учите, мне это так нужно!"»

Его интересует поведение (сколько раз в пьесах Шварца мы видели персонажа-оборотня, меняющего форму «как туман»?) ему подобных — интеллигентов и интеллектуалов ленинградского века, людей, отчаянно пытавшихся сохранить при себе свою тень, за редчайшими, фантастическими исключениями, не умеющих справиться с этой задачей.

Меня остро поразило такое описание знаменитого врача:

«Дембо Александр Григорьевич… Он никак не глуп, но и не скептичен, хоть и холодноват… Кожа обеих рук у него изуродована, блестит, кажется тоненькой, неестественно розовой, словно воспаленной. У него во время опытов взорвался кислородный баллон, дверь заклинило, и он пытался открыть горящие створки руками. Сейчас Дембо уже доктор наук. Считается одним из лучших кардиологов города. Его били смертным боем по причинам, далеко отстоящим от науки, но образовались ли в душе его места, столь же деформированные, как кожа на руках,— не разглядеть.

Сейчас он приходит ко мне в качестве лечащего врача — а эти дни с помощью кардиограммы установили, что у меня был инфаркт. Взгляд врача холодноват и заперт на семь замков, но не так, как у людей застенчивых или надменных, а как у наученных горьким опытом. Это замкнутость травматического порядка. В диагнозах своих он точен».

Доктор Дембо кажется персонажем архетипическим: он испытан временем, он от этого времени буквально чуть не сгорел, однако выжил. Огонь замкнул его и сделал точным диагностом. Кажется, Шварц говорит здесь о себе подобном, а может, и вообще о себе.

В записных книжках Козинцев — один из тех, о ком Шварц не хочет говорить прямо из-за чрезмерной близости, он не желает быть судьей своему умному и нервному и печальному другу.

***

Трудно не заметить, что все поздние тексты Козинцева и Шварца заняты одним — размышлениями о природе власти. Они создали очень смешное, вполне отвратительное сборище особ королевской крови, по-настоящему озабоченных только тем, чтобы никогда не приблизиться к жизни своих подданных. И еще одна черта, жанровая, объединяет их: они оба притворяются переводчиками. Шварц как бы переводит Андерсена, братьев Гримм и Шамиссо, Козинцев — Сервантеса и Шекспира. Оригиналом они пользуются как пространством, которое они стремились наполнить своим временем, своей бедой.

Им обоим выпало творить в безжалостное время, оба они пытались перехитрить его, остаться собой. Когда по экрану мечется в безумии безжалостный самодур Лир Козинцева или в гневе уже гротескного самодурства король из «Золушки» Шварца, я думаю о том, какую прочную они оставили нам опору, чтобы пережить смутные времена.

Благодарю Евгения Марголита за ключи к пониманию жизни и судьбы Григория Козинцева, любовь которого к Евгению Шварцу совершенно разделяет автор этих записок.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram