Краткая история немецкого искусства XX века

Часть вторая, в которой немецкие художники идут на компромисс с нацистским режимом или отказываются от компромиссов

Арно Брекер, Георг Кольбе, Герхард Маркс — судьбы трех выдающихся немецких скульпторов XX века сложились по-разному и в Третьем рейхе, и после его падения. В СССР имя Кольбе было сравнительно неплохо известно, в постсоветской России сложился настоящий культ Брекера, а с искусством Маркса отечественный зритель практически не знаком, однако одну из его скульптурных групп, «Бременских музыкантов» в Бремене, несомненно, видел — хотя бы на картинках. Казалось бы, до 1933 года они шли общей художественно-эстетической дорогой, но вскоре один станет символом нацистского искусства, другому удастся избежать упреков в сотрудничестве с режимом, а третий будет этим режимом гоним.

Открытие выставки Арно Брекера в Париже, 1942

Фото: Jean-Pierre Dalbera

Открытие выставки Арно Брекера в Париже, 1942

Фото: Jean-Pierre Dalbera

Это вторая часть краткой истории немецкого искусства XX века. Первую часть, в которой немецкие художники выступают против войны и фашизма и дорого за это платят, читайте здесь.

Острота зрения притупляется с годами, отделяющими нас от той или иной эпохи. Еще в 1980-х образованный зритель прекрасно видел разницу между художниками-однофамильцами Герасимовыми, Александром и Сергеем, придворным живописцем Сталина, выбившимся в наиболее влиятельные функционеры послевоенного времени, и живописцем хоть и высокопоставленным, но не придворным, а, напротив, фрондирующим. В 1990-е оба превратились в картинки из хрестоматии по сталинскому соцреализму, где никакой дистанции между «Лениным на трибуне» и «Матерью партизана» не чувствовалось. А к началу 2010-х оба Герасимова растворились во внеисторическом и бесконфликтном понятии «советский импрессионизм» — все этические различия забылись, а эстетическая близость сделалась очевидной. То же справедливо и в отношении многих немецких художников, живших и работавших (пока не получили запрет на профессию) в Третьем рейхе: на глаз мы вряд ли определим, какие типы классической пластики в большей или в меньшей степени воплощают арийский дух и в чем состоит «дегенеративность» той или иной формы.

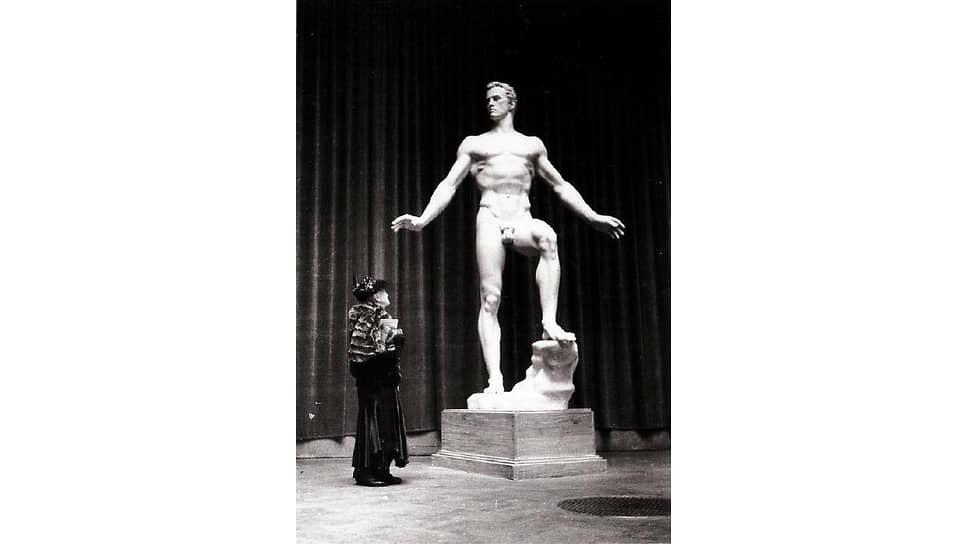

В 1942 году в оккупированном Париже открылась большая выставка Арно Брекера (1900–1991), любимца фюрера и первого скульптора рейха. На фотографиях с вернисажа в Оранжери мы видим многих мастеров французской культуры, Аристида Майоля, Шарля Деспио, Жана Кокто — после освобождения Франции их не похвалят за такую любовь к вернисажам (особенно достанется коллаборационисту Деспио, одному из устроителей брекеровской выставки). Конечно, у каждого были свои мотивы пойти на торжественное открытие, где собрался весь цвет вишистского правительства и оккупационной администрации, или не пойти на него, как, например, сделал Пабло Пикассо. И кто-то пошел не из подлости и коллаборационизма, а просто по дружбе, ведь с середины 1920-х до 1934 года Брекер жил главным образом в Париже, был дружен с Кокто, Майолем, Деспио и многими другими героями парижской художественной сцены, которых портретировал — невзирая на расу и национальность (ему, похоже, вообще был чужд какой-либо расизм и антисемитизм, и то, что впоследствии он, пользуясь своим положением, сможет спасти кое-кого из культурных кругов во Франции и Германии с «неправильной» национальностью или политическими взглядами, послужит ему оправданием при денацификации: в отличие от своего коллеги и заказчика Альберта Шпеера, Брекер отделается легким испугом). Правду сказать, Брекер был превосходным портретистом, мастером портретного бюста в бронзе — его бюст Гитлера (1938) считался каноническим, но в Третьем рейхе ему суждено было переключиться на более масштабные работы для шпееровской столицы мира, Welthauptstadt Germania, а после войны он вернется к ремеслу, которым по большей части и занимался до 1934-го, причем среди его послевоенных моделей и заказчиков будет немало политиков — западногерманских, американских, арабских, африканских. Правду сказать, умри Брекер в 1934-м, мы бы оплакивали талантливого скульптора Парижской школы, духовного ученика Родена и Микеланджело, последователя Майоля и Деспио, сумевшего сообщить закрытой классической форме открытость импрессионистического non-finito.

Что в Брекере многовато декадентской французскости, замечала и партийная критика, так что в первые годы по возвращении из Парижа его карьера складывалась не самым удачным образом. Однако с серебряной медали художественного конкурса Берлинской олимпиады 1936 года, где брекеровский антикизирующий классицизм, изрядно очистившийся от парижского ар-декошного налета, внезапно провозгласили стилистическим идеалом национал-социалистического искусства, начался его фантастический карьерный взлет. О том, какую эволюцию он проделал за 20 лет, можно было судить и на той парижской выставке, мысленно сравнивая формально-изощренную, сложную, архаизирующую, недалеко ушедшую от скифских баб «Аврору» (1924), что возлежит на крыше дюссельдорфского Кунстпаласта, с простой, как все салонное искусство, национал-эллинистической «Флорой» (1942), возвышавшейся над собравшимися в Оранжери. Он оказался не брезглив: вступил в партию, вошел в жюри Большой немецкой художественной выставки 1937 года, показанной в Мюнхене как единственно верная альтернатива «дегенеративному» искусству, занимал посты, получал награды и подарки, подчас постыдные (так, ему предоставили парижские апартаменты Элены Рубинштейн, но в те годы недвижимость, конфискованная у евреев, мало кого смущала), а на скульптурной фабрике Брекера работали военнопленные и заключенные (брекеровская легенда гласит, что кого-то он таким образом спас от лагерей уничтожения). Словом, в вину Брекеру ставились не одни только колоссы для здания новой рейхсканцелярии. Впрочем, все эти факело- и меченосцы, гении и победители, дерзания и благодати — при всей своей программной арийскости — умудрялись сохранять в себе малую толику тлетворной роденовщины.

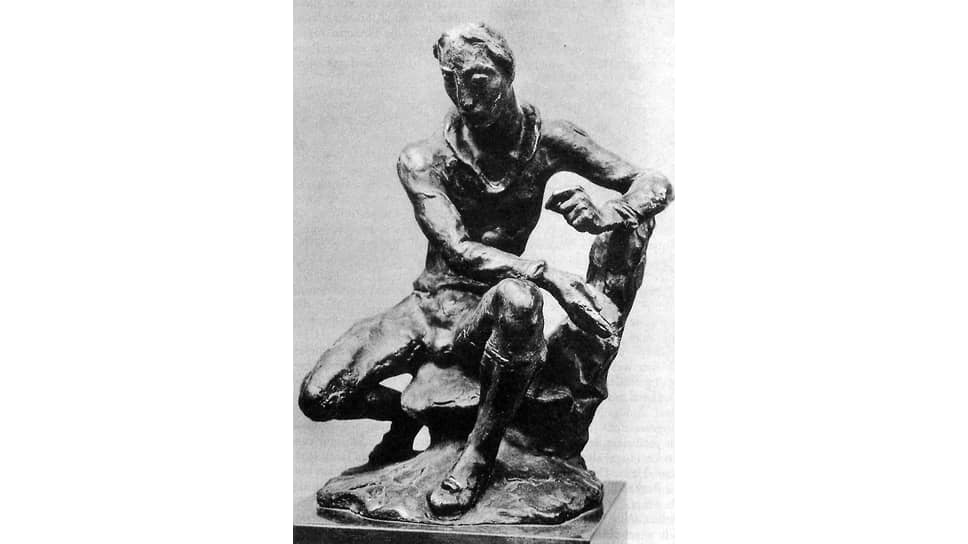

В 1930–1932 годах в Дюссельдорфе проходил конкурс на памятник Гейне. Конкурсный эскиз Брекера, французский по названию, «Le jeune poete», и почти экспрессионистский по духу (брекеровский памятник, установленный в 1983 году в Нордернее, является поздней переработкой дюссельдорфского проекта в классицистическом тоне), удостоился второго приза. Первый присудили Георгу Кольбе (1877–1947), признанному специалисту по теме, автору памятника Гейне во Франкфурте-на-Майне (1913), который представил эскиз, возможно, чуть более классический по форме, но тоже вполне французский по манере. Ведь Кольбе тоже подпал под французское — Роден и Майоль — влияние, только на двадцать лет раньше Брекера, и, кстати, был лично знаком с Роденом, совершив обязательное для всякого скульптора-галломана паломничество в Медон. В 1933-м стало понятно, насколько несвоевременным был этот дюссельдорфский конкурс на памятник Гейне — нацистская пропаганда в одночасье превратила «великого сына города» в «ублюдка-инородца». Скульптуру Кольбе спрятали в недрах Кунстпаласта — установить на законном месте решились лишь в 1949-м. Памятник во Франкфурте-на-Майне и вовсе снесли — в 1935-м. Впоследствии это (и некоторые другие неприятности от нацистских погромщиков скульптуры) позволит представить Кольбе жертвой режима, даром что жертвой тут был вовсе не он, а сам Гейне.

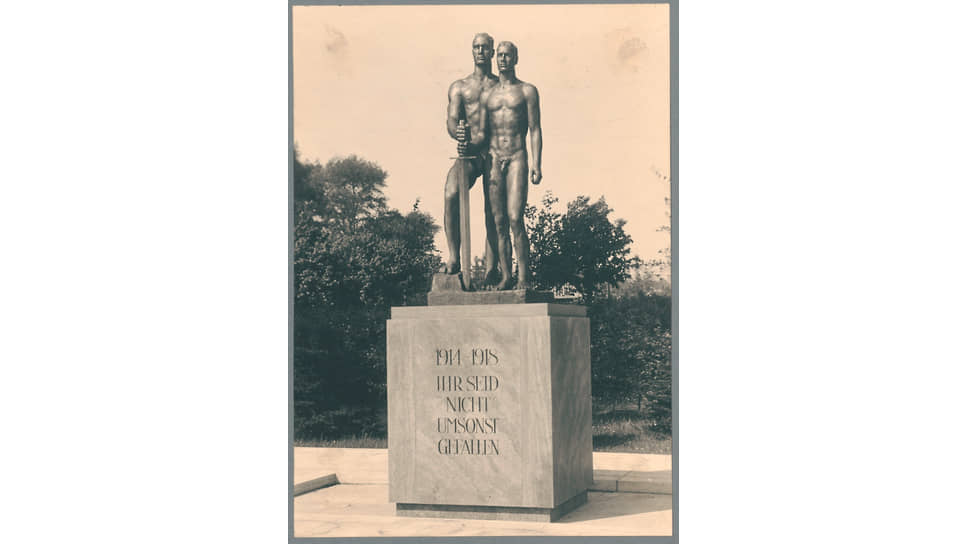

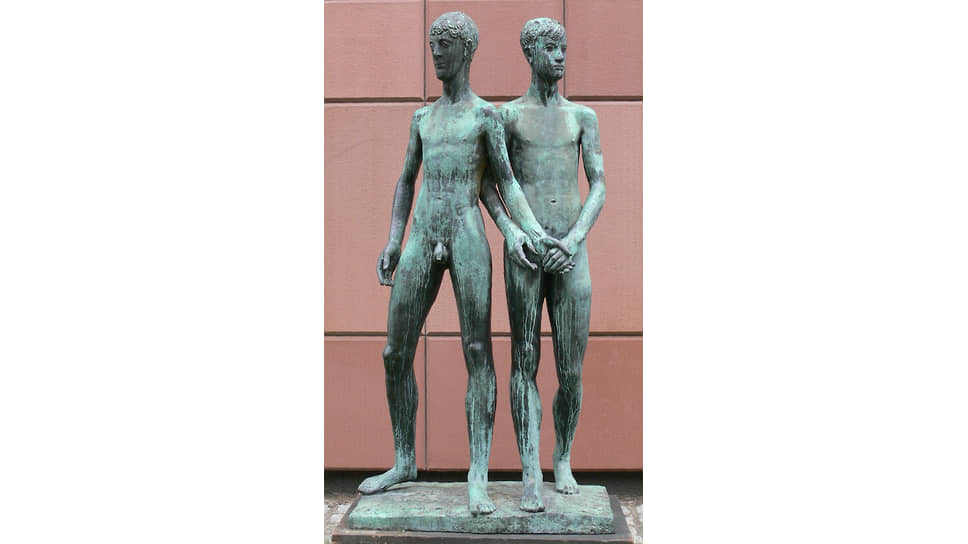

До 1933 года в каких-либо симпатиях к национал-социалистам Кольбе замечен не был: считался типичным художником Веймарской республики, ассоциировался с социал-демократическими и леволиберальными кругами, а в 1932-м съездил в СССР и опубликовал вполне благожелательный отчет о поездке. После 1933-го он совершит многих некрасивых поступков, начиная с подписи под коллективным письмом мастеров искусства в поддержку Гитлера и заканчивая согласием работать над Военным мемориалом в Штральзунде — взамен отвергнутого как «культур-большевистский» проекта Эрнста Барлаха. Штральзундский памятник (1934) — два обнаженных воина, сжимающие один меч, где зрелый муж символические передает эстафету войны и смерти юноше,— был сравнительно прохладно встречен в национал-социалистических кругах, но сегодня он выглядит даже более арийским, чем многие работы Брекера. Впоследствии Кольбе станет участвовать во всех тех же конкурсах, проектах и выставках, что и Брекер, и будет претерпевать аналогичную творческую эволюцию — от стилистической сложности к стилистической простоте и однозначности. Займет почетное третье место среди скульпторов в знаменитом гитлеровском списке «богом одаренных гениев» 1944 года (на первом будет, разумеется, Брекер). Но никогда не вступит в партию и уклонится от заказа на портрет фюрера. Правда, в 1939-м сделает портрет Франко, за что будет жестоко высмеян Джоном Хартфилдом в фотомонтаже «Коричневый сон художника», где красавчик Кольбе, работающий параллельно над памятником Бетховену для Франкфурта-на-Майне и над бюстом Франко и раздираемый этическими и эстетическими противоречиями, решает соединить оба заказа в одном образе кентавра, «наполовину человека, наполовину скотины». Дело всей жизни Кольбе, памятник Бетховену, над которым он работал более двадцати лет, установят во Франкфурте уже после его смерти.

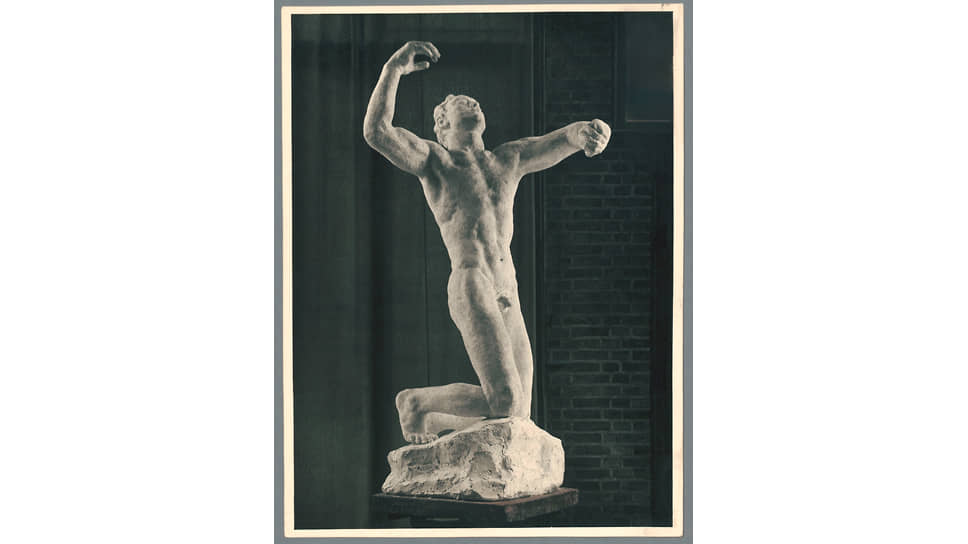

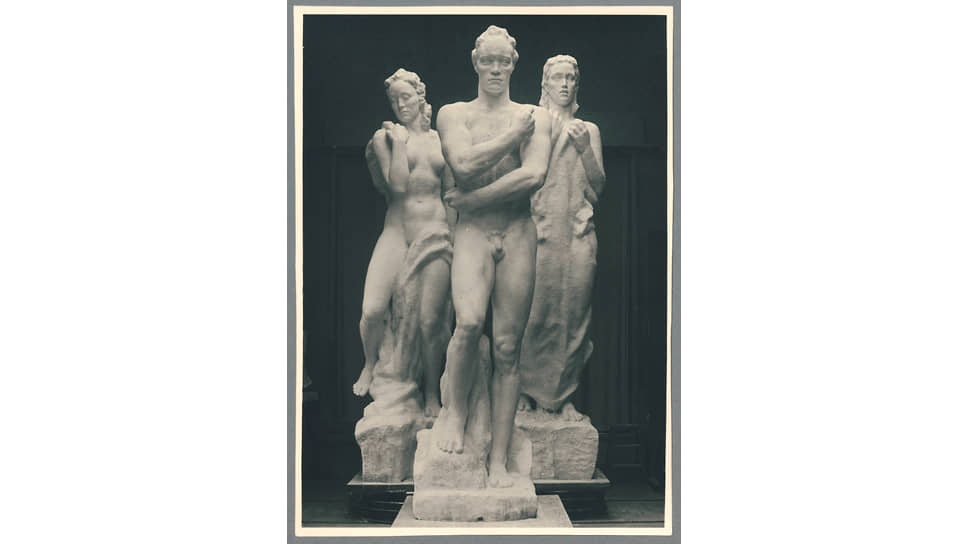

На знаменитой фотографии 1938 года с выставки «Дегенеративное искусство», переехавшей из Мюнхена в Берлин, запечатлен Йозеф Геббельс, вместе со свитой осматривающий экспозицию. Слева висят экспрессионистские картины Эмиля Нольде, которому не помогли ни членство в партии, ни деятельный антисемитизм, ни симпатии Шпеера, справа стоит «Святой Георгий» Герхарда Маркса (1889–1981), статуя, сделанная на рубеже 1920-х и 1930-х. Ее, конечно, трудно назвать классицистической — она скорее классическая, в том смысле, что отсылает к романской пластике и как бы размышляет о жизни классики после античности, в христианстве, и в плане сложности этой мысли о форме «Святой Георгий» смотрится близким родственником брекеровской «Авроры». В конце концов Маркс, как и Брекер с Кольбе, под руководством которого он сделал свои первые шаги в скульптуре, был из партии Родена. А вот с национал-социалистической партией не имел ничего общего: в 1933-м его сняли с поста ректора Школы искусств и ремесел замка Гибихенштайн — после того, как Маркс выступил против увольнения преподавателей-евреев и отчисления студентов-евреев; до 1945 года никаких государственных постов он не занимал. И хотя в «Двух друзьях» (1936) он как будто бы поддается этой всеобщей классицизирующей тенденции, с которой не расстанется и после войны — во «Фрейе» (1950) или «Эгине» (1966), его появление на «Дегенеративном искусстве» было неизбежно — по этическим причинам.

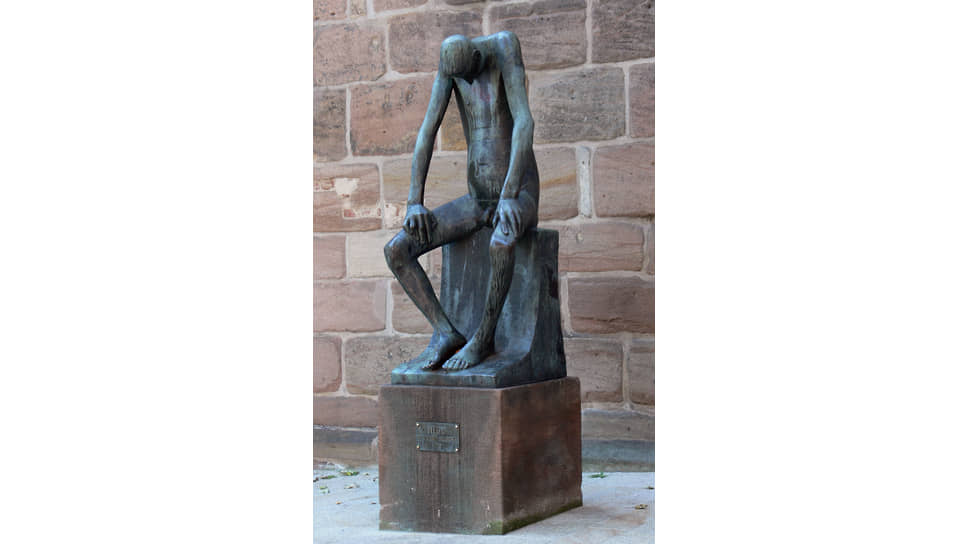

Георг Кольбе, Герхард Маркс и Арно Брекер принадлежали к разным художественным поколениями, но скульпторам всех этих поколений приходилось много работать над памятниками павшим в мировых войнах. Маркс — после Второй мировой — сделал несколько изумительных, в Гамбурге, в Мюльгейме-на-Руре. Но нет, пожалуй, более сильного антивоенного образа, чем его «Иов» (1957) в Нюрнберге: человек, потерявший все и богооставленный, не могущий поднять глаз — от горя, отчаяния и стыда.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram