Прививка небытия

Игорь Гулин о «Головокружениях» В.Г. Зебальда

В «Новом издательстве» вышел перевод «Головокружений», первого романа В.Г. Зебальда — менее монументального, чем «Кольца Сатурна» и «Аустерлиц», но в чем-то более тонкого и пронзительного

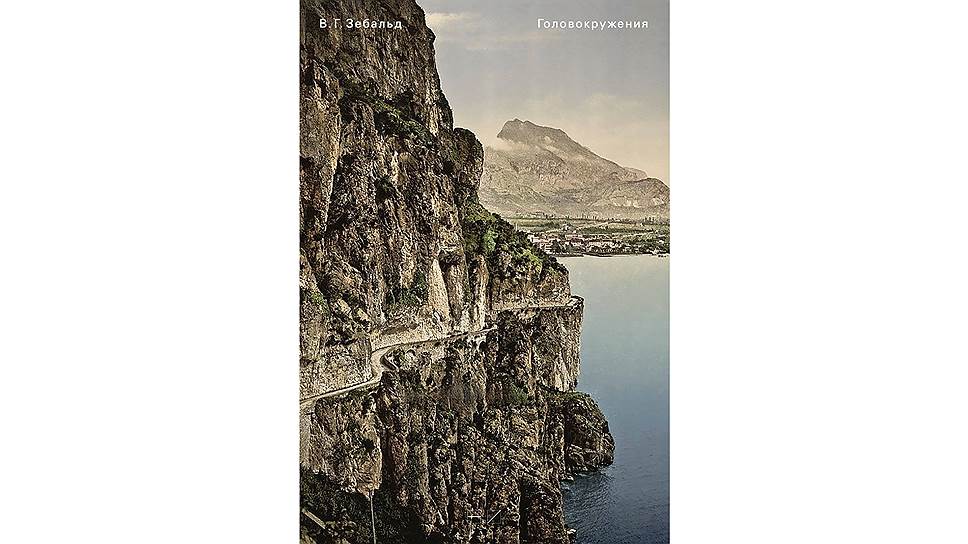

Фото: Новое издательство

К русскому читателю романы В.Г. Зебальда приходят практически в обратном порядке. Сначала — финальный, сокрушительный «Аустерлиц», затем — «Кольца Сатурна», квинтэссенция меланхолической манеры Зебальда и самое обстоятельное выражение его взглядов на человеческую историю. Исключение: второй роман, «Эмигранты»,— он пока что переведен только фрагментами. Зато теперь вышел его прозаический дебют «Головокружения». И, наверное, удачно, что перевод появляется уже на фоне хорошо ощутимого в России интереса к Зебальду. Иначе эту странную книгу гораздо легче было бы не заметить.

По-немецки «Головокружения» вышли в 1990 году. Зебальду почти 50 лет, он — известный литературовед, автор одной книги стихов, но именно здесь он начинается как писатель, изобретает свой стиль. Поэтому в «Головокружениях» лучше видно, «как сделаны» зебальдовские книги. Те разрывы и швы, что в «Кольцах Сатурна» и «Аустерлице» в какой-то мере спрятаны, прикрыты фатальным влечением повествования к финалу, здесь беззащитно оголены.

В книге четыре части. Вторая и четвертая — отчет о двух поездках по Австрии, Италии и Германии, предпринятых автором в 80-х годах. Первая и третья — своего рода литературоведческие эссе. Их герои — тоже литераторы-путешественники: Анри Бейль и доктор К. Анри Бейль — настоящее имя Стендаля. К., как нетрудно догадаться,— Кафка.

Путешествие — достойный жанр классической европейской литературы. В них отправляются за впечатлениями. И такова цель рассказчика «Головокружений»: он едет, чтобы увидеть, встретить, вспомнить. Он отправляется в места, где когда-то уже бывал, наполненные для него особенным значением. Однако восстановить события, сверить реальность с памятью не получается. Он снова и снова терпит провал, бежит, отступает перед неведомым препятствием. Таковы и оба его героя (особенно Кафка — главный в европейской литературе гений задержки и отступления). На плоскости карты маршруты Бейля и К. несколько раз пересекаются с траекторией автора. Но важнее другое: повторяющиеся моменты тревоги, неуверенности, рифмующие эти три судьбы — помечающие их печатью иного, страшного порядка.

Писатели-персонажи «Головокружений» не совсем равны своим знаменитым прототипам. Бейль и К. отстоят от Стендаля и Кафки на малую, но хорошо заметную толику. Так же, как и рассказчик — от английского профессора литературы Винфрида Георга Зебальда. (То «В.Г.», которым он подписывал свои книги,— возможно, аналог «К.» романов Кафки, подставная фигура, разом изобличающая и скрывающая автора.)

Этот зазор — принцип, лежащий в основе всего романа. В «Головокружениях» Зебальд впервые прибегает к своему самому узнаваемому приему: разрывает текст изображениями — фотографиями, документами, рисунками, вырезками. Эти изображения заверяют достоверность описываемых событий и одновременно подрывают ее. Они предъявляют образы того, что не могло быть зафиксировано, и так размывают грань между свидетельством и фантазией. Фотографии не дают ни утвердиться в надежности документа, ни довериться свободному течению вымысла. Они сбивают с толку, заставляют читающего потерять под ногами почву — подобно тому, как это происходит с героями романа.

Единственное, что обретает рассказчик в своем путешествии,— ощущение фатальной недостоверности опыта. Перемежающие текст картинки делают это ощущение зримым: на месте впечатлений возникают отпечатки зияния.

Эти провалы появляются там, где рвется или, может быть, истончается та граница, перед которой раз за разом отступает герой. Будто невидимая нить смерти, сшивающая мир в единое целое и непрестанно рассекающая его, эта граница проходит через историю человека, семьи, здания, города и дороги.

Литература не способна преодолеть ее. Поэтому манера Зебальда не трансгрессивна. О самых ужасных вещах он говорит своей спокойной, монотонной интонацией, зная, что о смерти рассказать невозможно. Тем более бессильны перед ней документальные средства — снимки, отчеты, списки.

Так возникает его метод, расположенный ровно посредине: в призрачной зоне между «фактом» и «фикцией». Его письмо удваивает, воспроизводит эту границу в самом своем призрачном, ненадежном устройстве — в разрывах «реальности», единственно способных приблизить человека к той точке, где жизнь подходит к своему последнему пределу. И удержать от нее.

Не способная к пересечению, речь может разворачиваться на самой этой границе, двигаться вдоль нее. Поэтому одним из ключей к зебальдовскому роману оказывается охотник Гракх из рассказа Кафки — погибший герой, застрявший в величественной нерешительности между жизнью и смертью, неспособный одолеть порог.

Повествователь «Головокружений» находится в схожем положении. Он подобен детективу и охотнику. Он собирает улики повсеместной работы разрушения, неотступного участия смерти в судьбах мира и своей собственной. Но он рассыпает пазл, как только тот начинает складываться. Он идет по следам безымянного преступника — и в ужасе бежит, когда тот дает о себе знать. Его (а также и его героев, Бейля и доктора К.) главной добычей становится чувство головокружения — нечто вроде прививки небытия, малой дозы смерти, с которой путешественники возвращаются в свой дом, странно успокоенные.

В.Г. Зебальд «Головокружения». Новое издательство, 2018. Перевод Елизаветы Соколовой