«Манифест принятия реальности»

Российские эксперты — о китайской инициативе глобального управления

Одним из главных итогов состоявшегося на минувшей неделе заседания ШОС+ в Китае стало выдвижение председателем КНР Си Цзиньпином инициативы создания «более справедливой и равноправной системы глобального управления». Президент РФ Владимир Путин назвал эту инициативу своевременной. “Ъ” попросил ведущих российских экспертов дать ей оценку.

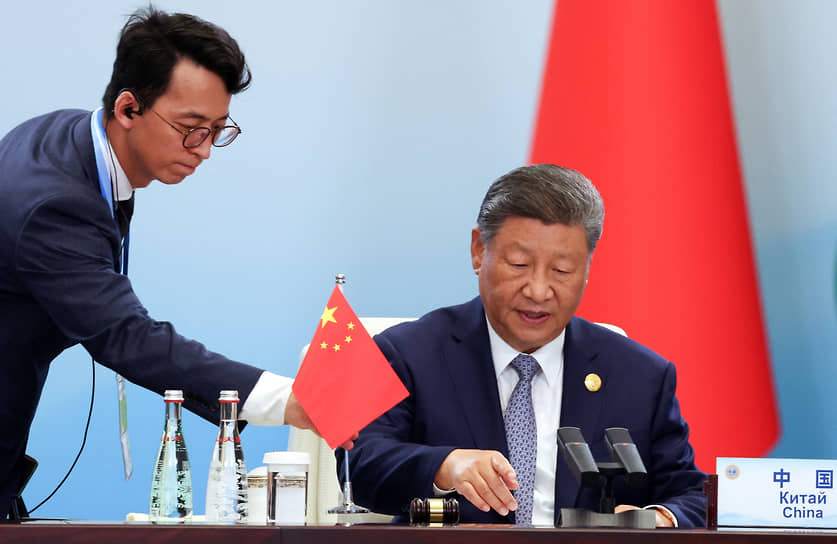

Председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Екатерина Заклязьминская, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН:

Фото: Из личного архива Екатерины Заклязьминской

— 1 сентября на расширенном заседании ШОС+ Си Цзиньпин выступил с инициативой о глобальном управлении. В тот же день идея китайского лидера была поддержана российским президентом.

Инициатива состоит из пяти пунктов и выглядит эволюцией прежней пассивной внешнеполитической доктрины, получившей название «пяти принципов мирного сосуществования». На протяжении более половины столетия эта концепция определяла базовые принципы китайской внешней политики. Они сводились к следующим пяти пунктам: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равные и взаимовыгодные отношения и мирное сосуществование с другими странами мира. Примечательно, что «пять принципов мирного сосуществования» были выработаны после территориального спора между Китаем и Индией, произошедшего в 1953–1954 годах.

Инициатива о глобальном управлении дополнила серию других глобальных инициатив, выдвинутых китайским лидером в последние годы (глобального развития, цивилизации и безопасности). Она не только является адаптацией китайской внешнеполитической доктрины к современным реалиям, но и в некотором роде связана с надеждами на улучшение китайско-индийских отношений.

Инициатива о глобальном управлении отвечает стремлениям стран мирового большинства создать более справедливый мир. Она предполагает отстаивать суверенное равенство, соблюдать принципы верховенства международного права, следовать мультилатерализму, придерживаться принципа «человек превыше всего» и сосредоточиться на действиях. В китайской идее о глобальном управлении нет места гегемонии и давлению. В этом и заключается ее привлекательность для стран Глобального Юга.

Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики»:

Фото: Из личного архива

— Инициатива глобального управления Си Цзиньпина — продолжение серии внешнеполитических инициатив (Глобальная инициатива развития, Глобальная инициатива безопасности, Глобальная цивилизационная инициатива) — представляет собой, по сути, развернутую позицию Китая по вопросу развития глобального управления.

Важно понимать, что ни одна из этих концепций не является программой действий или планом реформ в какой-либо сфере.

Это именно развернутое китайское видение, вокруг которого Пекин будет формировать группу поддержки, главным образом из стран Глобального Юга.

Дальнейшей целью является постепенная трансформация глобальных институтов и правил поведения на международной арене, по сути — постепенное формирование нового международного порядка, соответствующего китайским представлениям и интересам.

Вокруг предыдущих инициатив уже сформированы группы поддержки, составляющие, по китайским данным, от 100 стран и международных организаций. Этим создается база для проведения тех или иных инициатив или принципов через ГА ООН и другие структуры ООН, а также на уровне различных региональных организаций.

Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики»:

Фото: из личного архива Анастасии Лихачевой

— Предложения о новых подходах к глобальному управлению и особой роли Китая и России в нем, озвученные председателем Си в Тяньцзине, не только ласкают слух, но и свидетельствуют о важном изменении в китайском подходе. Вероятная причина — в двойном разочаровании Пекина. Во-первых, от провальных попыток реформировать «по справедливости» глобальные институты, унаследованные от ХХ века: Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие. Во-вторых — это разочарование от недееспособности сложившихся институтов для решения глобальных проблем — от голода и дефицита воды до экономической и технологической отсталости. Китай многого добился на национальном уровне в преодолении данных вызовов, но глобальное управление как система по большинству этих пунктов провалилось.

В этом отношении новая инициатива — это манифест принятия реальности. Реальности довольно грубой: США как главный архитектор и бенефициар сложившейся системы международных институтов не будут ее реформировать так, чтобы она стала более справедливой или лучше отражала актуальную диспозицию на мировой арене.

Более того, если в каких-то аспектах она и без реформ начинает вредить интересам США, они будут ее ломать, как это происходит с мировой торговлей: тарифными санкциями, саботажем ВТО, серией протекционистских мер, принятых для поддержки американской высокотехнологичной промышленности.

В этих условиях, похоже, Китай действительно разочаровался в своих попытках и планирует собрать институты управления по-новому — вместе с партнерами по БРИКС+, ШОС+, приглашая дружественные региональные форматы от ЕАЭС до АСЕАН, опираясь на новые банки развития и инновации в системах расчетов. Данная задача максимально созвучна интересам России, в том числе прямо зафиксированным в Концепции внешней политики.

Но понятно и то, что задача распадается на сложные системы уравнений с главной неизвестной — как построить эффективное глобальное управление на негегемонистической основе. Поскольку желающих перескочить от одного гегемона к другому много не наберется. За последние лет 500 подобных прецедентов в истории не было, но и подобной амбиции от примерно 6,5 млрд человек — тоже. Так что первые итоги новой инициативы дают сразу два повода для оптимизма — сближение позиций России и Китая по стратегическим вопросам мироустройства и шанс на более справедливый мир.

Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова:

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Китай впервые за многие десятилетия выдвигает собственную глобальную идею, концепцию глобального управления. До этого Пекин в основном рассуждал об открытости границ для торговли, недискриминационных мерах в регулировании торгово-экономических и политических отношений. Но какой-то целостной концепции он не выдвигал. Сейчас Китай чувствует себя достаточно сильным для того, чтобы говорить о судьбах мира. И это является переходом на принципиально новую ступень самопозиционирования Китая.

Сама идея глобального управления последние три-четыре года тестировалась на внутренней китайской экспертной публике, а также на региональных переговорах и экспертных совещаниях. Было важно понять, как во всем мире будут относиться к таким инициативам Китая. Сейчас Китай выносит это на обсуждение стран, которые очевидным образом дружественно относятся к нему и к членам своего макрополитического региона. Мы видим в целом позитивную реакцию, в том числе со стороны России. Это первый серьезный политический нарратив Китая, который, скорее всего, будет в ближайшее время обсуждаться практически повсеместно.

До сих пор китайская идея о «единой судьбе человечества» не получила какой-то серьезной поддержки, потому что этот нарратив был не совсем понятен за пределами Китая. Глобальное управление, очевидно, не предусматривает создания каких-то альтернативных структур, по крайней мере в настоящий момент. Наоборот, Китай считает, что ООН, ВТО, Всемирный банк должны вернуться к своим изначальным смыслам. То есть предоставлять открытые возможности для дискуссии, экономической конкуренции и поддерживать страны вне зависимости от их экономического и политического веса.

Конечно, простым обновлением дело не ограничится. Нужны будут и новые концепции. Однако Китай, как всегда, весьма аккуратно и первоначально аморфно говорит о необходимости обновления международных структур. Конечно, главным вопросом является место отдельных стран, в том числе и России, в системе глобального управления.

По сути, для китайского политического менталитета идея не нова. Она заключается в том, что Китай своим политическим и экономическим зонтиком готов накрывать те страны, которые признают доминанту китайских идей и готовы следовать за китайской финансовой и политической мощью.

Очевидно, что в течение ближайших нескольких лет эта идея будет развиваться. Как всегда, Китай будет стимулировать написание книг или даже ведение университетских курсов по идеям глобального управления. Как это, например, было с концепцией «Один пояс, один путь». Примечательно, что Китай не хочет и не стремится использовать те термины, которыми оперировали западные политические концепты, в том числе, например, мультилатерализм, глобализм, деглобализация, а пытается самостоятельно подобрать необходимые понятия. Это не так просто, потому что как таковая политическая теория и структура международных отношений являются исключительно западными концепциями. И создать новую теорию весьма непросто.

Иван Тимофеев, директор Российского совета по международным делам:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— У выдвинутой на расширенном заседании ШОС+ председателем КНР Си Цзиньпином инициативы глобального управления есть фундамент. Один из его блоков — идея глобальной безопасности, озвученная им ранее. Смысл ее состоит в том, что в нашем весьма турбулентном мире Китай выступает за стабилизацию международных отношений на принципах взаимной выгоды, на принципах win-win. И глобальное управление, и безопасность понимаются китайским руководством в многомерном ключе, то есть речь идет о разных уровнях реализации этих концепций — военном, экономическом, гуманитарном и других.

Как будет реализовываться на практике инициатива глобального управления, нам еще предстоит увидеть.

Что же касается концепции глобальной безопасности, то для китайцев это не просто некая декларация, они последние два года довольно активно выполняют конкретные проекты в рамках этой инициативы (речь идет прежде всего о гуманитарной, экономической и военно-технической помощи самым разным странам мира).

Отправная ее точка — гуманистические принципы ценности человеческой жизни и благосостояния общества. Отсюда вытекают цели — борьба с неравенством и бедностью, выравнивание уровня развития, профилактика новых вспышек эпидемий.

Важнейшим условием для стабильного развития является международная безопасность. Она должна выстраиваться по принципу взаимного выигрыша на основе Устава ООН. Принцип суверенного равенства и неделимой безопасности также проходит красной нитью через китайскую инициативу. Мирное решение конфликтов, отказ от рудиментов холодной войны и от политизации экономики и финансов в виде односторонних санкций, борьба с общими проблемами и вызовами, включая изменение климата, терроризм, цифровую и биологическую безопасность, образуют группу целей инициативы. Китайский подход предполагает глобальный охват. Однако специальный акцент делается на Азии как локомотиве экономического роста и центре международного сотрудничества.

Глобальную инициативу безопасности отличает также особый акцент на многосторонности и совместном решении проблем, прежде всего на базе институтов системы ООН. Китай прямо не акцентируется на США и Западе как проблеме безопасности. Однако это явно читается между строк в контексте неприятия односторонних санкций, навязывания идеологических стандартов, сохранения наследия холодной войны и угрозы гегемонизма. В этом плане китайская инициатива глобальной безопасности и российская инициатива в области архитектуры евразийской безопасности во многом совпадают. Судя по тому, что было сказано китайскими официальными лицами об инициативе глобального управления и готовности реализовывать ее, в том числе вместе с Россией, в Пекине убеждены, что и в этой сфере позиции двух стран будут в значительной степени совместимы.