Знать свою землю

Русскому географическому обществу — 180 лет

18 августа 1845 года Николай I утвердил представление министра внутренних дел о создании Русского географического общества (РГО). Так было основана единственная в стране организация, которая будет непрерывно работать на протяжении всей своей 180-летней истории.

Егор Ботман. «Портрет императора Николая I»

Фото: wikipedia.org

Егор Ботман. «Портрет императора Николая I»

Фото: wikipedia.org

К середине XIX века Россия накопила огромное количество сведений о своей территории, которые надо было систематизировать. Большая их часть сохранилась в монастырских летописях, где описывались не только природные богатства страны, но и хозяйственная деятельность. Например, летописи повествуют о том, как в XII веке новгородцы уже активно осваивали северные территории, контролируя земли от Кольского полуострова до реки Печоры. Позже интересы Новгорода распространились за «Каменный пояс» — так тогда называли Уральский хребет. К концу XVI века появился первый атлас России — «Большой чертеж Московского государства», на котором были обозначены земли от Днепра до Оби и от Лапландии до Крыма и Кавказа. Тогда же началось активное продвижение на восток: Ермак покорил Западную Сибирь, а в 1587 году был основан Тобольск.

В XVII веке русские землепроходцы достигли берегов Енисея и Лены, а в 1639 году казак Иван Москвитин первым из европейцев вышел к Тихому океану. В 1647-м был заложен Охотск, через год экспедиция Семена Дежнёва обогнула Чукотку, доказав, что Азия и Северная Америка не соединены сушей. В 1667 году тобольский воевода Петр Годунов составил «Чертеж Сибирской земли», который стал важным шагом в систематизации знаний о восточных территориях России.

При первом русском императоре Петре I география становится наукой, в которую последовательно вносят вклад мореплаватели и ученые — от Ремизова до Беринга и Чирикова. В 1758 году Географический департамент возглавил Михаил Ломоносов, который много сделал для организации географического дела.

Географические новости

В первой половине XIX века экономика России переживала период развития и нуждалась в достоверных географических сведениях о стране и сопредельных территориях. Шло освоение Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана. Русское географическое общество могло стать и стало настоящим центром принятия решений. Были и иные соображения: шла борьба за сферы влияния в мире, Россия конкурировала с Британской империей. По словам вице-президента РГО Кирилла Чистякова, это был способ избежать открытой конфронтации. Если бы посылалась экспедиция от Генерального штаба, это могло бы быть воспринято как вызов. А если отправлялась научная команда на средства РГО, то какие вопросы?

Русское географическое общество не было чем-то уникальным: в 1821 году было основано Парижское географическое общество, о котором узнали все, кто прочитал книгу Жюль Верна «Дети капитана Гранта». Членом этого общества был странноватый географ-исследователь Паганель (кстати, автор приписывал ему еще и членство в РГО). В то время географическая наука была полна белых пятен. Путешественников, возвращавшихся из дальних стран, встречали как героев, и все жаждали услышать их рассказы о неизведанных землях.

В 1843–1844 годах в Санкт-Петербурге начал собираться кружок статистиков и путешественников. Они обсуждали новые карты, книги и результаты экспедиций, чаще всего встречаясь у Николая Надеждина или Карла Бэра. Со временем родилась идея создать организацию с четким уставом.

Инициативу поддержали видные ученые: Федор Литке, Фердинанд Врангель, тот же Карл Бэр и другие. Планировалось назвать общество «Географо-статистическим при Министерстве внутренних дел», но император Николай I распорядился именовать его просто «Географическим».

Первое время общество получало 10 тысяч рублей в год государственного финансирования, но позже значительную поддержку оказали меценаты. Главной задачей организации стало изучение «родной земли и людей, ее обитающих».

Русское географическое общество. Штаб-квартира в Санкт-Петербурге: переулок Гривцова, дом №10

Фото: Анастасия Юрьевна Львова / wikipedia.org

Русское географическое общество. Штаб-квартира в Санкт-Петербурге: переулок Гривцова, дом №10

Фото: Анастасия Юрьевна Львова / wikipedia.org

Русское географическое общество занялось сбором, систематизацией и распространением сведений о России, экспедиционной, издательской и просветительской деятельностью, заложив основы для дальнейшего развития отечественной географии.

Куда не ступала нога европейца

«Работы мои по азиатской географии привели меня... к обстоятельному знакомству со всем тем, что было известно о внутренней Азии»,— писал в своих мемуарах Петр Семенов. За свою жизнь он успел дойти пешком от Петербурга до Москвы, поездить по Европе и по России. Главная экспедиция его жизни прошла среди загадочных азиатских гор, тогда совсем не изученных. «Манил меня в особенности к себе самый центральный из азиатских горных хребтов — Тянь-Шань, на который еще не ступала нога европейского путешественника и который был известен только по скудным китайским источникам... Проникнуть в глубь Азии на снежные вершины этого недостигаемого хребта, который великий Гумбольдт, на основании тех же скудных китайских сведений, считал вулканическим, и привезти ему несколько образцов из обломков скал этого хребта, а домой — богатый сбор флоры и фауны новооткрытой для науки страны — вот что казалось самым заманчивым для меня подвигом»,— говорил Петр Семенов.

Центральный Тянь-Шань

Фото: Chen Zhao / wikipedia.org

Центральный Тянь-Шань

Фото: Chen Zhao / wikipedia.org

К мечте ученого проникнуть вглубь Азии РГО отнеслось с пониманием и оказало ему содействие. Правда, после поражения в Крымской войне делать это надо было с осторожностью. С 1856 по 1858 год русский географ исследовал геологию, флору, фауну и особенности быта местных племен в далекой Азии.

Путешествие оказалось опасным и чуть не стоило ученому жизни. В одной из поездок по Алтаю сибирская тройка понесла в сторону крутого обрыва. Пока ямщик пытался совладать с лошадьми, ученый спокойно рассказывал своему спутнику Коптеву об одном из своих странствий. К счастью, тройку удалось развернуть в кустарник, где кони запутались и упали, а экипаж остановился.

Экспедиция на Тянь-Шань оказалась своего рода географическим прорывом. С 1850 года Петр Семенов был секретарем отделения физической географии Русского географического общества, с 1856-го — помощником председателя, а с 1860 года — председателем этого отделения. В 1873 году его избрали председателем Общества, и он руководил им до самой смерти. «В представлении нашем, старых членов Общества, Географическое общество и Петр Петрович — понятия нераздельные и не разделимые, это почти что синонимы»,— говорил позже Лев Берг.

Нарушитель правил

Одна из самых почетных наград РГО — Золотая медаль имени Миклухо-Маклая, которую выдают за достижения в сфере антропологии и этнографии. День рождения ученого неофициально празднуется в России как День этнографа. Между тем проект тихоокеанской экспедиции Николая Миклухо-Маклая был одобрен с минимальным финансированием, так как нарушал правила РГО, которое занималось изучением только российских территорий и сопредельных азиатских.

Исследователь жил среди племен Новой Гвинеи, собирал образцы для антропологических исследований и сумел завоевать доверие местных жителей.

20 сентября 1871 года ученый высадился в Новой Гвинее, в заливе Астролябии. Там он поднял российский флаг, и эта территория вошла в историю как Берег Маклая. Миклухо-Маклай провел среди папуасов 15 месяцев, будучи полностью отрезан от внешнего мира. Долгое отсутствие вестей породило слухи о его гибели, которые появились сначала в английской прессе, а затем и в русских газетах.

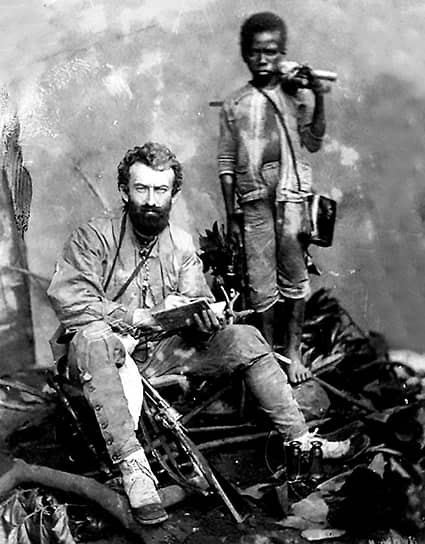

Миклухо-Маклай с папуасом Ахматом. Малакка, 1874 год

Фото: wikipedia.org

Миклухо-Маклай с папуасом Ахматом. Малакка, 1874 год

Фото: wikipedia.org

Впоследствии в своем отчете Русскому географическому обществу выживший Миклухо-Маклай писал: «Считая исследование мозга людей темных рас делом первой важности для антропологии, я не пропустил ни одного смертного случая в госпитале и имел возможность добыть таким образом шесть экземпляров мозга туземцев с островов Тихого океана (меланезийцев)». Впрочем, не стоит считать нашего соотечественника защитником папуасов. Он стремился оградить туземцев от европейской цивилизации вообще и настаивал, чтобы все сношения папуасов с чужеземцами проходили исключительно через него, отводя себе роль смотрителя. В 1871 году при поддержке зоолога Алексея Северцова Маклая приняли в члены РГО.

От императорского до всероссийского

На протяжении всей непрерывной истории РГО незначительно менялось лишь его название. С 1849 до 1917 года оно носило наименование «Императорское», с 1925-го называлось Государственное Русское географическое общество, с 1932-го — Государственное географическое общество РСФСР, с 1938-го — Географическое общество СССР. В 1992-м стало Русским географическим обществом, а с 1995 года именуется Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество».

Общество организовало сотни экспедиций по исследованию и освоению Арктики (Чукотская, Якутская, Кольская экспедиции), Сибири и Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана. Имена Петра Семенова-Тян-Шанского, Николая Миклухо-Маклая, Николая Пржевальского, Александра Воейкова, Петра Козлова и других навсегда вписаны в историю страны. РГО заложило основы заповедного дела. При содействии общества было создано первое в мире высшее учебное заведение географического профиля — Географический институт (1918).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Членами общества были князь Монако Альбер I, король Швеции и Норвегии Оскар II и шах Персии Насреддин-шах Каджар. Изученный русскими географами Северный морской путь во время Великой Отечественной войны стал важной транспортной магистралью. Легендарный маршрут — Дорога жизни — по Ладожскому озеру был разработан благодаря самоотверженной работе картографического отдела РГО во время блокады.

В библиотеке общества хранится более 60 тыс. рукописей и первый российский рельефный глобус.

В 1919 году один из наиболее известных членов РГО Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский основал первый в России географический музей, по размеру коллекции занявший третье место в стране после Эрмитажа и Русского музея.