Сумрачный символист

Дмитрию Мережковскому — 160 лет

14 августа 1865 года в Санкт-Петербурге родился Дмитрий Сергеевич Мережковский — один из самых противоречивых персонажей Серебряного века. Писатель, поэт, философ, историк, критик, сегодня почти забытый, ставший жертвой собственных поисков и заблуждений. В истории Мережковский останется прежде всего как один из родоначальников символизма.

Портрет Дмитрия Мережковского в Нижнем Новгороде. Автор М. П. Дмитриев

Фото: wikipedia.org

Портрет Дмитрия Мережковского в Нижнем Новгороде. Автор М. П. Дмитриев

Фото: wikipedia.org

Сказки и жития

Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 года в Санкт-Петербурге, в большой семье, где было шестеро сыновей и три дочери. Он был младшим ребенком, и его детство прошло в старом доме у Прачечного моста, напротив Летнего сада. Летние месяцы семья проводила в имении на Елагином острове. Воспитание Дмитрия было типичным для его среды: в семье высокопоставленного чиновника Сергея Ивановича Мережковского строгость отца компенсировалась безграничной любовью матери, Варвары Васильевны. Отецпридерживался аскетических взглядов, считая роскошь и расточительство грехом. Дети воспитывались в строгости и простоте. Когда родители уезжали по делам, за детьми присматривали няня и немка-экономка Амалия Христьяновна. Она рассказывала русские сказки и жития святых, что, по мнению биографов, пробудило в мальчике религиозную экзальтацию.

Дмитрий, младший брат в многодетной семье, рос замкнутым и одиноким. Он рано научился читать, и его первыми книгами стали сказки «Тысячи и одной ночи», оставившие глубокий след в его воображении. Уже в 1881 году шестнадцатилетний Мережковский опубликовал свое первое стихотворение в сборнике «Отклик». Интересно, что благодаря своему отцу юный Дмитрий встретился с Федором Достоевским и получил одно из самых ценных напутствий. «Чтобы хорошо писать, страдать нужно, страдать»,— фраза, произнесенная автором «Преступления и наказания» после того, как Мережковский зачитал ему одно из своих произведений. Вторая встреча — с княгиней Елизаветой Воронцовой. 15-летний Дмитрий навсегда запомнил момент, когда он поцеловал руку, которую за полвека до него целовал Пушкин.

Знаки и символы

К 1888 году, окончив историко-филологический факультет Петербургского университета, он выпустил дебютную книгу «Стихотворения». Но прорывом стал сборник «Символы» (1892), закрепивший за ним репутацию одного из основателей русского символизма.

Европейскую славу ему принесла трилогия «Христос и Антихрист», в которой он переосмыслил ключевые моменты мировой истории — от эпохи Юлиана Отступника до петровских реформ. Параллельно он создавал глубокие литературно-критические работы: «Л. Толстой и Достоевский», «Гоголь и черт», философские эссе: «Грядущий Хам», «Не мир, но меч», «Больная Россия»,— которые сочетали пророческий пафос с резкой критикой современности.

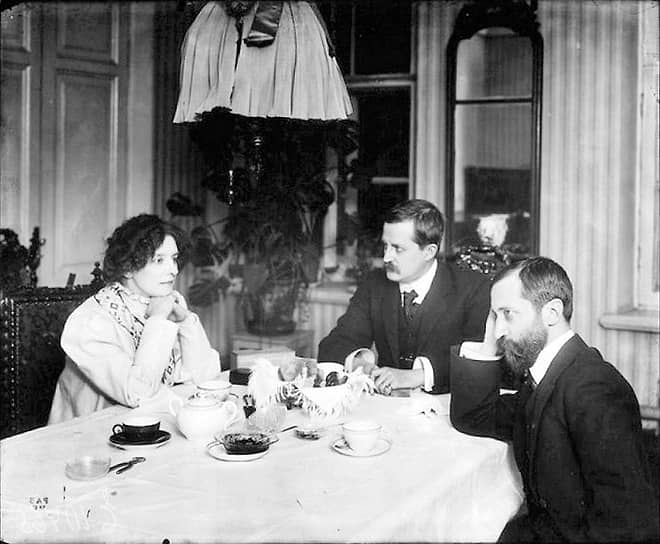

Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов и Дмитрий Мережковский. 1920 год

Фото: Карл Булла

Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов и Дмитрий Мережковский. 1920 год

Фото: Карл Булла

Революцию1917 года Мережковский воспринял как катастрофу. В декабре 1919-го вместе с Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Философовым он бежал из Петрограда, чудом перебравшись через линию фронта в Польшу, а затем — во Францию. В эмиграции продолжил писать, создавая масштабные историософские произведения: «Наполеон», «Иисус Неизвестный», «Данте». Его тексты публиковались в ведущих эмигрантских изданиях — от рижской «Сегодня» до варшавского «Меча».

Мережковский десять раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее. Его идеи — от религиозного обновления до предсказаний о тоталитаризме — вызывали полярные оценки. Николай Бердяев, признавая его заслуги, писал: «Он много лет будил религиозную мысль, был посредником между культурой и религией». Сам же Мережковский в конце жизни с горечью констатировал: «Люди наших дней забыли религиозный опыт святых, и горькие плоды этого забвения мы сейчас вкушаем».

Почему все-таки не дали Нобелевку тому, кто так упорно к ней стремился? Одна из причин — в пророчествах. Нобелевский комитет не присудил Мережковскому премию по литературе из-за того, что тот переусердствовал в создании репутации писателя-пророка: в 1910 году он предсказал русскую революцию, а в 1933-м — новую мировую войну.

Брак на троих

Гиппиус и Мережковский познакомились в 1887 году, когда ей было 18 лет, ему — 22. Через полгода влюбленные обвенчались. Их семью назвать классической трудно, хоть они и прожили в браке 52 года, не расставаясь. Они захотели сделать свой брак «открытым», и, похоже, это у них получилось.

Дмитрий Философов, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Владимир Злобин. Исход из советской России. Конец 1919 — начало 1920 года

Дмитрий Философов, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Владимир Злобин. Исход из советской России. Конец 1919 — начало 1920 года

Весной 1892 года Зинаида Гиппиус, жена Дмитрия Мережковского, тяжело заболела: обострилась чахотка. На деньги, выпрошенные у отца Дмитрия, Мережковский с женой уехали в Ниццу. Гиппиус писала, что впечатления от поездки заняли важное место в ее мемуарах, наложившись на светлые и возвышенные настроения «самых счастливых, молодых лет». Там, на даче профессора Максима Ковалевского, они познакомились со студентом Петербургского университета Дмитрием Философовым — о нем чуть позже. В Петербурге, куда из Ниццы вернулись Мережковский и Гиппиус, кипела интеллектуальная жизнь: Сергей Дягилев основал журнал «Мир искусства», начали регулярно проводиться религиозно-философские собрания. На «средах у Дягилева» Мережковский вращался среди ярких умов Серебряного века: Федора Сологуба, Николая Минского, Василия Розанова. Их петербургская квартира в доме Мурузи (где потом жил Бродский) надолго стала интеллектуальным центром Петербурга. Гиппиус прекрасно вжилась в образ хозяйки литературно-философского салона, который притягивал самых талантливых поэтов, писателей, мыслителей. В этом кругу появляется и уже знакомый им двоюродный брат Дягилева — Дмитрий Философов. Он вошел в узкий круг Мережковских, образовав с ними некий «триумвират». Их союз занялся переосмыслением христианства, а также самой модели брака и его сути.

Так сформировалось знаменитое «троебратство», которое держалось 15 лет. Ежегодно Мережковский, Гиппиус и Философов повторяли один и тот же ритуал: читали молитвы, пили вино из одной церковной чаши, менялись нательными крестами. В 1920 году, уже в эмиграции, Философов отошел от союза с Мережковскими.

Третьему члену союза быстро нашли замену: предположительно, его место занял молодой секретарь Гиппиус Владимир Злобин. Как писал Василий Яновский, автор книги мемуаров о чете Мережковских и их окружении, Злобин был «злым духом их дома», который решал все практические дела и служил единственной связью с внешним реальным миром. Именно Злобин, по словам Яновского, вынуждал Мережковского делать в эмиграции политические заявления, стоившие ему репутации. «Так надо,— давил он.— Пишите, говорите, выступайте по радио, иначе не сведем концы с концами, не выживем».

Неизбежная приписка

Зинаида Гиппиус

Фото: Wikipedia

Зинаида Гиппиус

Фото: Wikipedia

Дмитрий Мережковский умер 9 декабря 1941 года в Париже. Какова сегодня память о Мережковском? Пара стихотворений в школьной программе. Краткое упоминание в учебниках — где-то между Брюсовым и Блоком — как об одном из основателей символизма. Писатель, поэт, критик, историк, философ и… неизбежная приписка: «муж Зинаиды Гиппиус».

Андрей Белый писал о нем так: «Мережковский — вопиющее недоумение нашей эпохи. Он — загадка, которая упала к нам из будущего». Николай Бердяев отмечал: «Трудно найти писателя, который был бы так погружен в литературу, так исключительно жил литературой. Это — почти трогательная в нем черта. Вся литературная деятельность Мережковского есть судорожное убегание от литературы к жизни и ее тайнам. Но тайны жизни он воспринимает только через литературу. Он, как никто, ищет в литературе жизни».

«У него не было ни одного друга,— писала Зинаида Гиппиус.— Вот как бывает у многих, нашедших себе друга в университете, сохраняющих отношения и после. Иногда — реже — сохраняется даже гимназическая дружба. Но у Дмитрия Сергеевича никакого "друга" никогда не было. Множество дружеских отношений и знакомств, но я говорю не об этом».