Опасное «зелье» — для военных побед

Охтинскому пороховому заводу — 310 лет

30 июля 1715 года, в разгар Северной войны, Петр I подписал указ о строительстве пороховой мельницы на реке Охте. Это промышленное предприятие стало ключевым элементом модернизации русской армии. Россия получала возможность «соскочить» с зависимости от некачественного пороха частных мануфактур. Производство важнейшего ресурса войны выходило на государственный уровень.

Виды Москвы. Кремль. Царь-пушка

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Виды Москвы. Кремль. Царь-пушка

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

От первых тюфяков до пушечных мастеров

История огнестрельного оружия на Руси началась в конце XIV века, когда в летописях впервые появились упоминания о загадочных «тюфяках» — искаженное от татарского «тюфнек». Эти первые образцы огнестрельного оружия, возможно, пришли к нам разными путями — и с запада от немцев, и с востока от татар. Голицинская летопись утверждает, что в 1389 году «арматы и стрельбу огненную» привезли от немцев, тогда как Софийский временник сообщает о применении огнестрельного оружия уже в 1382 году при обороне Москвы от войск Тохтамыша.

К началу XV века огнестрельные орудия вошли в арсенал русских княжеств. В 1408 году московская артиллерия настолько впечатлила ордынского полководца Едигея, что он не решился штурмовать Кремль, ожидая подкреплений с пушками от своего союзника — тверского князя. В это же время в Москве начинают изготавливать собственный порох.

А первые русские бронзовые стволы создавались талантливыми самоучками, скромно подписывавшими свои творения: «Федька Пушечник», «Яков», «Ваня», «Васюк».

Настоящий переворот в пушечном деле произошел с приездом в 1475 году итальянского мастера Аристотеля Фиораванти. Этот разносторонний гений, построивший Успенский собор в Кремле, основал первую «Пушкарскую избу» — прообраз будущих оружейных заводов. Под его руководством началось регулярное производство бронзовых орудий по итальянским образцам, но с учетом русских реалий.

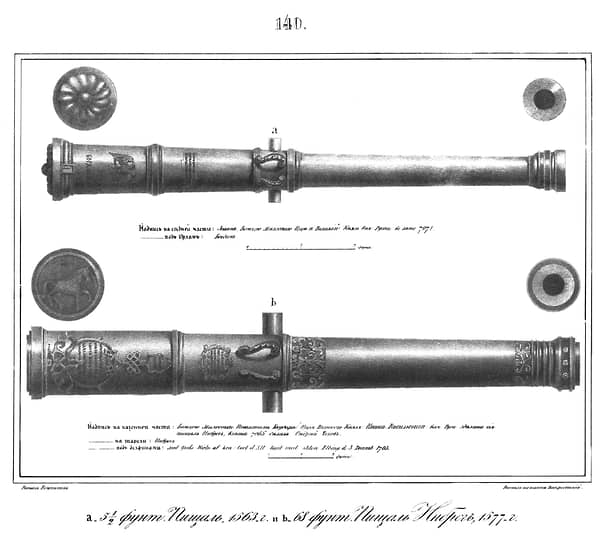

Русские пищали 1563 и 1577 годов

Фото: wikipedia.org

Русские пищали 1563 и 1577 годов

Фото: wikipedia.org

Процесс создания средневековой пушки напоминал настоящее алхимическое действо. Мастера начинали с восковой модели, покрытой замысловатыми узорами и зеркальными надписями. Затем следовала многослойная глиняная форма, в которую с ювелирной точностью устанавливали железный сердечник — будущий канал ствола. Малейшая ошибка в позиционировании могла привести к трагическим последствиям при стрельбе. После литья бронзы и кропотливой обработки рождалось уникальное орудие, на создание которого уходил порой целый год.

Эти первые шаги русского пушечного дела заложили основу для будущих достижений отечественной артиллерии, которые в полной мере проявятся в петровскую эпоху с созданием Охтинского порохового завода и превращением России в одну из ведущих артиллерийских держав Европы.

Зелье «колдуна» Брюса

Новый завод должен был обеспечить армию и флот надежными боеприпасами. Надзор за строительством поручили одному из самых образованных людей эпохи — Якову Брюсу, генерал-фельдцейхмейстеру и командующему артиллерией. Яков Вилимович получил в народе славу колдуна, чернокнижника и пособника нечистой силы. Отчасти это можно объяснить тем, что для малограмотного люда увлечение Брюса астрономией, геометрией и другими науками было неотличимо от занятий алхимией и оккультизмом. Впрочем, ни один современник Петра и Брюса в дошедших до нас источниках не сообщает о «чародейской» репутации Якова Вилимовича. Современный российский историк Александр Филимон утверждает, что легенды о Брюсе-чернокнижнике появились не ранее 1810–1820-х годов. Зато совершенно точно, что самоучка Брюс свободно владел шестью европейскими языками, разбирался в геологии и географии, математике и артиллерии, астрономии и механике, оптике и других научных дисциплинах. Во время войны со шведами Брюс разработал скорострельные пушки и мощный порох, новые виды картечи и бомб. Кстати, порох в те времена называли «зелье» или «стрельное зелье». В 1702 году Брюс открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой школе в Москве.

На расстоянии «огненного спасения»

Плотина Охтинского порохового завода

Фото: Ксюша Плотникова / wikimedia.org

Плотина Охтинского порохового завода

Фото: Ксюша Плотникова / wikimedia.org

Место для строительства нового порохового завода выбирали с особой тщательностью. Охта показалась Петру идеальным вариантом, и энергия речных порогов была определяющим фактором. Главным условием для пороховой мельницы была вода: она приводила в движение механизмы, которые измельчали селитру, серу и уголь в пороховую мякоть. Охта с ее быстрым течением и порогами хорошо подходила для водяных колес. Первый петербургский зелейный, то есть пороховой, завод на реке Карповке (у Зелейной улицы) уже работал, но его мощности не хватало. Охтинский же участок позволял построить более мощную плотину и расширить производство.

Пороховое производство было крайне опасным — взрывы случались регулярно. Так, с 1720 по 1872 год на Охтинском заводе произошло 92 взрыва. Один из них (1858 года) был особенно тяжелым: убито и ранено восемьдесят пять человек, некоторые были выброшены в реку и разорваны на части. По этой причине завод нельзя было строить в центре города.

Охта находилась на расстоянии «огненного спасения» (как тогда называли безопасную зону) от плотной застройки, но при этом оставалась в пределах досягаемости для быстрой доставки пороха в крепости и на верфи. «…Его Царское Величество указал завесть и сделать на реках на большой и малой Охте пороховые мельницы на порогах и надлежит тамо того дела мастеровым людям построить дворы, которых надобно человек на 60, а тем дворам быть от тех мельниц, в расстоянии для огненного спасения в саженях 200»,— писал в своем докладе князю Меншикову генерал-фельдцейхмейстер Брюс.

Земли вдоль Охты недавно отвоевали у шведов, и Петр раздавал их дворянам под заселение. Однако участок у впадения Лубьи в Охту оказался относительно свободным — вероятно, из-за болотистой местности. Когда в июле 1715 года Брюс подал прошение о выделении земли, пришлось «отрезать» участки у нескольких владельцев. Но уже через две недели строительство началось — царь не терпел проволочек в стратегических вопросах.

Охта впадала в Неву, что позволяло перевозить порох водным путем — как в Петропавловскую крепость, так и на верфи Адмиралтейства. Сухопутная дорога (будущий Большеохтинский проспект) также связывала завод с городом.

Решение оказалось удачным: к 1720-м годам Охтинский завод стал главным поставщиком пороха для армии и флота. А плотина, построенная для его нужд, на столетия определила гидрологию этой местности — ее следы видны и сегодня.

Контроль качества: первые шаги к стандартизации

В первые годы работы Охтинского завода система контроля качества только начинала формироваться. В отличие от современных стандартизированных процедур, проверка пороха в петровскую эпоху основывалась на практическом опыте и упрощенных методах. Судя по отчетам Брюса (1715–1717) и ведомостям о поставках пороха армии, качество пороха еще долго определяли «на глаз». Мастера оценивали цвет, зернистость и влажность пороха, отбраковывая явно некачественные партии. Порох тестировали и в полевых условиях: на стрельбах или учениях. Партии пороха низкого качества возвращали на доработку. В начале XVIII века ни в России, ни в Европе еще не существовало единых стандартов производства. Однако на Охтинском заводе уже тогда закладывались основы будущей системы контроля.

В 1748 году Берг-коллегия ввела первые официальные требования к составу пороха (соотношение селитры, серы и угля). В 1760-х годах появились баллистические испытания: порох начали проверять на специальных стендах, измеряя силу и стабильность горения. К концу века заводы стали вести лабораторные журналы, фиксируя параметры каждой партии.

Надо сказать, что качеством продукции Петр Первый интересовался лично. Как и пороховым делом. Во время Великого посольства будущий император изучал европейские технологии и привлекал иностранных специалистов. В результате русский порох стал считаться одним из лучших в мире. Датский посланник Юст Юль писал: «Вряд ли найдешь государство, где порох изготовляли бы в таком количестве и где бы он по качеству и силе мог сравниться со здешним». В 1810 году французские офицеры отмечали превосходство русского пороха, особенно при осаде Корфу, где русские пушки метали 25-килограммовые бомбы на рекордные расстояния.

Ржевка-Пороховые

Охтинский химический комбинат

Фото: pastvu.com

Охтинский химический комбинат

Фото: pastvu.com

Охтинский химический завод — одно из старейших предприятий Санкт-Петербурга, преемник Охтинских пороховых мельниц, основанных Петром I. После революции 1917 года завод пережил несколько трансформаций. В 1922 году начал выпуск химической продукции из-за эмбарго Запада. В Великую Отечественную войну было освоено более двадцати новых производств оборонного значения: боеприпасы, водород для аэростатов, хлорная известь, азотная кислота, позднее снаряды для реактивных минометов «Катюша». Когда производство столкнулось с нехваткой электроэнергии, была запущена много лет не работавшая гидротурбина. Места ушедших на фронт рабочих, как и на многих предприятиях, занимали женщины, подростки и пенсионеры. В первые годы войны комбинат регулярно подвергался авиаударам и артиллерийским обстрелам. Получил Орден Трудового Красного Знамени за вклад в Победу.

Сегодня Охтинский химический завод остается действующим предприятием, а его история — часть индустриального наследия Петербурга. Пороховой завод, ставший одним из первых крупных промышленных объектов Петербурга, дал неофициальное название «Ржевка-Пороховые» целому району массового жилого строительства на Востоке города. 310 лет спустя Охтинский завод — не просто памятник индустриализации, но еще один символ того, как стратегические решения Петра I определили будущее России.