«Можно ли сделать память в виде таблетки?»

Почему для мозга важно забывание и чем ограничен объем человеческой памяти

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Где хранится память и можно ли ее расширить, когда научатся лечить нейродегенеративные заболевания и смогут ли протезировать мозг, рассказывает академик Павел Балабан, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

— Есть две точки зрения: одна — что с возрастом человек глупеет, а другая — что умнеет. Как на самом деле?

— Я бы сказал, что люди не меняются. Те способности, включая креативные, которые даны первоначально, сохраняются до очень позднего возраста. Проводились научные исследования этого вопроса среди людей 60–80 лет — у них сохранялись очень хорошие креативные способности. Более того, они побеждали в соревнованиях людей 40–50 лет, потому что у них больше опыта. Все это так, если нет болезней.

— Людей с нейродегенеративными заболеваниями становится все больше. Это связывают с тем, что человечество становится старше. Как вы считаете, появится ли когда-нибудь лекарство, которое сможет полностью излечивать эти болезни?

— Появятся, но не лекарства, а возможности регулировать работу мозга или его жизненную функцию. Ведь любая патология — это нарушение программы для данной клетки, для данного организма. Это некая генетическая программа. Вот человек здоров, а потом заболел — что это означает? Какие-то гены стали меньше производить своего продукта, белка — или, наоборот, в избытке. Это можно отрегулировать. И регуляторы уже есть у нас в организме, нужно только их правильно направить и дать задание тем же нейронам, чтобы они сами скомпенсировали происходящие процессы.

Например, один из самых экзотических и в то же время очевидных путей: в тех областях мозга, где погибли нейроны, заставить мозг продуцировать новые нейроны из глиальных клеток, ведь они, по сути, происходят из одного «корня». Потенциал для этого есть — сейчас из стволовых клеток можно что угодно вырастить. Их можно направить по пути создания здоровых клеток и компенсировать патологию. Кажется, что это фантастика, но она абсолютно реальна: первые эксперименты показывают, что такая регуляция — ее называют эпигенетической — не меняет геном, просто мы подстраиваем программу работы генов каждой клетки индивидуально. Это можно сделать, потому что у каждой клетки есть своя индивидуальность. И, я считаю, это путь медицины будущего.

Глиальные клетки — это вспомогательные клетки нервной ткани, которые окружают и поддерживают нейроны и выполняют ряд других функций. Они не генерируют нервные импульсы, как нейроны, но играют критическую роль в обеспечении нормальной работы нервной системы. Нарушения в работе глиальных клеток могут приводить к развитию неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие.

— Вы упомянули глиальные клетки. Согласно вашей концепции, именно они играют ведущую роль в когнитивных процессах, а не нейроны, как всегда считалось?

— Абсолютно точно. Глиальные клетки были сильно недооценены при изучении мозга. Их всегда считали помощниками, убирающими ненужные вещества. Они и правда это делают. Почему их недооценивали? Когда мы даем стимул, то видим реакцию за секунды, а глиальные клетки реагируют за десятки минут. Они не участвуют напрямую в быстрых реакциях. В их случае речь идет о многодневных изменениях, а любая патология или долговременная память — это дни и больше. Их функция — скорее даже не хранить что-нибудь, а открывать и закрывать возможность для долговременных изменений, потому что любой организм стремится сохранить статус-кво — какое-то среднее здоровое состояние — и всегда к нему возвращается. Та же память — это изменение такого состояния: мы надолго меняем нервную сеть. Для этого нужно получить «разрешение», которое дают глиальные клетки.

— Как вообще формируется наша память и где она хранится?

— Механизм реализации памяти обеспечивается синапсами. А вот формируется она таким способом, что в синапсах должно быть больше или меньше тех или иных белков. Для этого нужно больше или меньше их производить. Производят их гены. А контролируют работу генов очень многие регуляторы — они есть только в глиальных клетках, и они должны попасть из глиальных клеток в нужный нейрон и открыть или закрыть ему возможность регуляции. Такое «окно возможностей» открывается на несколько часов. Потом закрывается. Мы можем очень многое не запомнить.

— Мы не запоминаем то, что нам кажется ненужным?

— Да, то, что в этот момент не имело какой-то эмоциональной окраски, потому что обычно мы надолго запоминаем то, что нас удивило, поразило, обрадовало или огорчило. Это абсолютно нормально для биологии.

— Бывает так, что нам кажется: мы что-то забыли, долго пытаемся это вспомнить, потому что нам вдруг это стало очень нужным, и это внезапно откуда-то выскакивает. Как это происходит?

— Это другая ситуация — когда обучение прошло, а реализация не работает: мы не можем пользоваться этой памятью. Тут глиальные клетки тоже помогают — они открывают возможности, о которых вы говорите, и даже очень слабая память вдруг начинает активно проявляться — например, становиться ярче и прочнее.

— Правда ли, что мы можем тренировать память самостоятельно, разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, заучивая стихи?

— В каком-то смысле у нашей памяти есть диапазон — он индивидуален для каждого человека. Но внутри диапазона имеются свои регуляторы. Это как мышца: мы ею не пользуемся, и она начинает усыхать, становится меньше. Точно так же и с возможностями памяти — если мы ею не пользовались, она сжимается. В основе этих процессов лежат сложные биохимические механизмы, нейрохимические, нейрогенетические.

Из-за невостребованности ваши возможности памяти могут сократиться или исчезнуть. Поэтому памятью нужно пользоваться максимально активно.

— Тренировать, как мышцы?

— Не совсем как мышцы, но близко к этому.

— Можно ли таким способом расширить память?

— Я считаю, что нет. Вы за свой генетический потенциал не выскочите, но возможности памяти и так немалы, мы их используем далеко не полностью.

— А можно переутомить свою память, пытаясь запомнить слишком много?

— Очень легко, потому что одни и те же гормоны используются для разных видов памяти в разных соотношениях. Если мы одновременно пытаемся запомнить самое разное: позитивное, негативное — могут происходить сбои. Из-за того, что гормоны существуют долго, не минуты, а десятки минут, повышается их концентрация, и в итоге вы можете заполнить негативную память как позитивную или вообще все перепутать: на какой-то стимул у вас будут реакции из другой памяти. Такие примеры известны: если выполнять несколько задач одновременно, все мешается, и ассоциации установятся неправильно. А для нормальной работы мозга важно, чтобы наши ассоциации работали безошибочно.

— Как вы считаете, действительно ли память есть абсолютно у всего живого?

— Это зависит от того, как мы определяем память. Долговременное изменение есть у всего живого, долговременное ассоциативное изменение, то есть все, что мы для себя называем памятью,— нет, оно есть только у животных, обладающих развитой нервной системой. Это насекомые, моллюски — и выше.

Музей мозга в Лиме, Перу

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Музей мозга в Лиме, Перу

Фото: Pilar Olivares / Reuters

— Существует ли генетическая память? Скажем, моя мама и бабушка так делали, и я буду делать так — не потому, что меня так учили, а потому, что в моих генах записано.

— Нет, такие вещи в генах не записываются. Там записываются другие вещи — например, соотношение быстрых и медленных мышц, и у кого много быстрых, тот спринтер, у кого много медленных — стайер. У вас мама была спринтером в институте, и вы будете спринтером, потому что у вас такие мышцы, они на быстрое рассчитаны. А у кого-то — стайерские.

— А перенести память возможно? В последнее время много разговоров на эту тему.

— Да, такие эксперименты, и небезуспешные, есть. Для меня тут интересен другой вопрос: можно ли сделать память в виде таблетки? Больше всего это нужно студентам: проглотил, сдал экзамен и забыл. Чем не мечта? Но пока такой таблетки, к счастью, не предвидится.

— Почему к счастью?

— Потому что это неестественный путь образования. Хотя, если верны современные данные о том, что изменения эффективности синапсов — это и есть основа реализации памяти, а регуляция и запоминание — это нейроглиальное взаимоотношение, то теоретически это возможно. Но в процессе обучения, который у нас происходит всю жизнь, важно понимать вот что: помимо того, что это интересно, это еще и продуктивно, особенно при нейропатологиях.

— Процесс забывания не менее важен, чем процесс запоминания. Насколько вообще это опасно — пытаться запомнить большой объем информации?

— Проблема не в том, чтобы запомнить тот или иной объем, потому что память человека не ограничена объемом. Проблема в другом: когда у человека нет забывания, он не может выделить важную для него память и работает со всем блоком памяти одновременно — получается, он даже координировать себя не может. Такие люди — эйдетики — не могут работать и отдыхать: они все время что-то переживают, потому что любая память связана с негативными или позитивными эмоциями. Их бросает от позитивных к негативным, они все время что-то вспоминают. На любой стимул: свет, звук, букву, слово — у них есть какая-то память, и они начинают с ней работать, пытаться ассоциировать с текущими событиями, а их слишком много. Забывание нужно, чтобы мы спокойно отодвинули все наши переживания. Мы не забываем наших бабушек и дедушек, но сейчас память о них может повредить моему общению с вами, поэтому я могу отодвинуть ее на задний план, а когда нужно — вытянуть через ассоциации. Это обязательное свойство мозга, иначе он не сможет оперировать текущими событиями.

— Мозг каких животных кроме человека интересен вам для изучения?

— У меня в лаборатории сейчас идет изучение самых разных организмов — от донервных животных, у которых нет мозга, и у них мы исследуем физиологические процессы, до человека. Если сформулировать интерес как возможности, которые открываются в результате такой работы, мне очень интересны беспозвоночные, в частности брюхоногие моллюски. Они позволяют понять нервную сеть и то, как устроено поведение. С ними удобно работать, потому что у них очень мало нейронов, в отличие от насекомых и млекопитающих, и есть очень крупные нейроны, когда один нейрон заменяет целую нервную сеть. Его легко зарегистрировать. Остановка сейчас только в том, что с геномом проблемы — у них геном оказался больше человеческого. Вообще у беспозвоночных немного по-другому устроен генетический аппарат, и для нашей работы это проблема. Но если мы ее решим, тогда будет крайне интересно.

Дегидрированный мозг человека, образец в лаборатории Имперского колледжа в Лондоне, которая занимается исследованием склероза, болезни Паркинсона и других нейродегеративных заболеваний

Фото: Neil Hall / Reuters

Дегидрированный мозг человека, образец в лаборатории Имперского колледжа в Лондоне, которая занимается исследованием склероза, болезни Паркинсона и других нейродегеративных заболеваний

Фото: Neil Hall / Reuters

— Сейчас много пишут о протезировании различных органов и систем — например, о протезировании сетчатки. Как вы думаете, возможно ли протезирование участков мозга или даже мозга целиком?

— У нас недавно вышла статья на тему перепрограммирования судьбы клеток. В случае с мозгом это и есть протезирование, потому что мы из одних клеток делаем другие, которых не хватает. Мы создаем процесс: это как регенерация, и мы пытаемся идти по этому пути. Я думаю, он самый правильный.

— Что вы думаете об искусственном интеллекте?

— Это обычные программы, никакого самостоятельного творчества там нет. Что в программу заложили, то и получите. Серьезные айтишники это хорошо понимают, а то, что это удивляет,— что ж, возьмите человека 30-летней давности и дайте ему в руки смартфон — он поразится: это чудо! Он будет говорить, что это невозможно — в таком небольшом устройстве столько информации! Но сегодня никто уже не воспринимает смартфон как чудо. А вот про искусственный интеллект многие говорят с придыханием, кто-то даже его боится. Хотя это обычная программа с огромным количеством недостатков. Да, это очень полезно: мы не видим будущее без компьютеров, смартфонов, без искусственного интеллекта тоже.

— Но это никакой не интеллект, верно?

— Даже не близко.

— Как вы думаете, удастся ли создать когда-нибудь реальный искусственный интеллект, аналогичный человеческому?

— Если это будет не живая система, а у живой системы есть серьезные отличия, то нет.

— А создать живую систему с искусственным интеллектом тем более не представляется возможным?

— Повторить путь эволюции — это интересно, но целей мало. Да и времени на это у нас явно недостаточно. Это как с клонированием, когда люди не понимали: чтобы вырастить 20-летнего клона из одной клетки, нужно 20 лет. Люди считали, что он через неделю появится, и все фантастические фильмы — как раз об этом. Но в жизни все устроено по-другому.

— Какие бы вы могли дать универсальные советы людям, которые хотят сохранить свой мозг в максимально эффективном состоянии как можно дольше?

— Пользоваться своим мозгом нужно обязательно, причем в разнообразных ситуациях. И обязательно отдыхать. Важен также нормальный сон. Люди иногда надрываются, считая, что они сейчас поработают, а потом отдохнут или отоспятся как следует. Нет, это приводит к очень сильным стрессам, срывам, и мозг может пострадать.

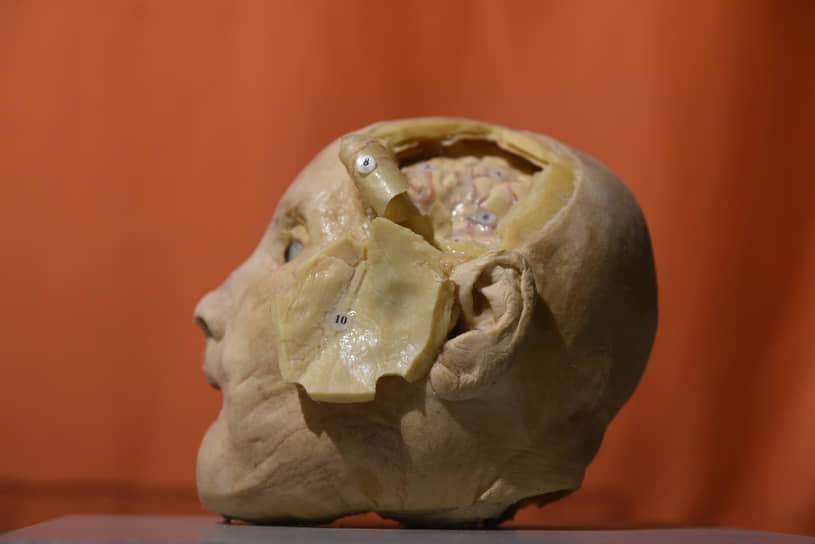

Макет головы человека при трепанации черепа на анатомической выставке «Тело человека» в Санкт-Петербурге, сентябрь 2015

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Макет головы человека при трепанации черепа на анатомической выставке «Тело человека» в Санкт-Петербурге, сентябрь 2015

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— А двигательная активность?

— Обязательно. Хорошее питание — не какое-то особенное, а просто разнообразное.

— А позитивные эмоции, устойчивость к стрессам?

— Это зависит от вашей социальной жизни. Если у вас постоянный, хронический стресс, может появиться дистресс-синдром, который разрушает мозг.

— Вы сами что делаете, чтобы быть в порядке?

— Я переключаюсь.

— На что?

— В последнее время на участке что-нибудь кошу, ращу.

— Удается что-нибудь вырастить?

— Еще как! Очень интересные сорта малины размером со сливу, тыквы, которые вкусом должны быть — пока еще не знаю — как яблоко. Такая игра природы. Мне все это интересно. А это немаловажно для правильной работы мозга — чтобы было интересно.