Творить и мыслить через призму комедии

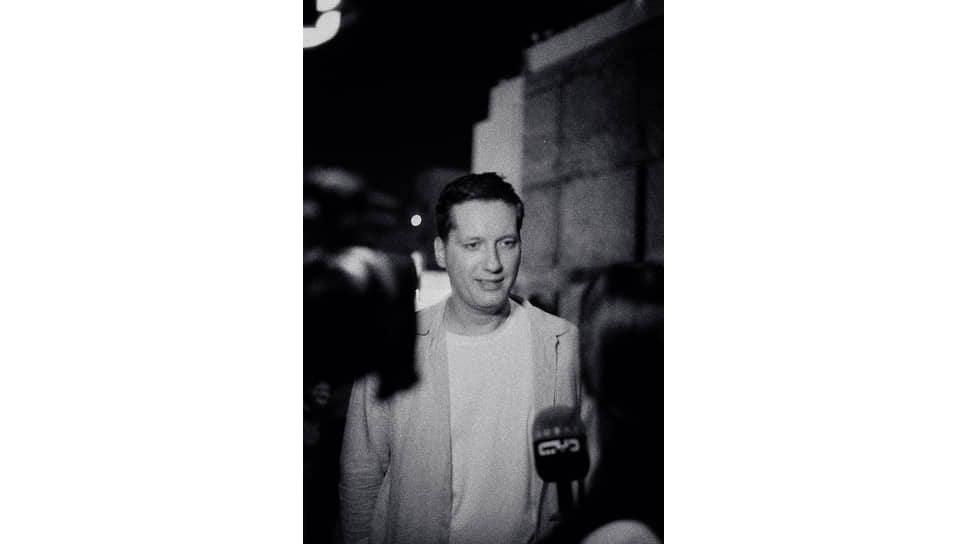

Егор Чичканов, уроженец Самары, чье имя уже знакомо зрителям по таким работам, как «Елки новые», «И снова здравствуйте!», «Нина», «Лада Голд» и «Комбинация», готовит к выходу новый проект — экранизацию бессмертной поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Этот фильм станет его дебютом в полнометражном кино в качестве сценариста и режиссера одновременно. Сегодня Егор поделится с нами своим видением современной киноиндустрии, расскажет о неожиданной связи с классиком русской литературы, своей любви к родной Самаре и комедийном взгляде на мир.

«Я сценарист в нем, я режиссер…»

— Егор, что именно в этом произведении вас больше всего вдохновляет, и как вы планируете передать его дух современному зрителю, особенно молодому поколению?

— «Руслан и Людмила» — это первый «хит» юного Пушкина, произведение, сделавшее его знаменитым. По сути, это голос молодого человека, говорящего на живом, актуальном языке. Первая версия поэмы и вовсе носила откровенно «взрослый» характер, пока Пушкин не смягчил её, добавив знаменитое вступление с Лукоморьем, привнеся сказочность и расширив аудиторию. Но меня, прежде всего, вдохновляет та легкость, юмор и самоирония, с которой автор относится к своему творению. Это настоящий постмодернистский коллаж, смелое переплетение русских и зарубежных былин, заимствованных сюжетов и персонажей — этакий «салат» из фольклорных мотивов. Сегодня Александр Сергеевич — наше всё, но тогда он был дерзким, полным свежих идей молодым поэтом. Было интересно взглянуть на текст его глазами. Мы намеренно сделали главных героев моложе, как и задумывалось изначально, и постарались передать атмосферу легкости и открытого диалога со зрителем, с Пушкиным и с самими собой, как авторами фильма. Всё честно, всё с чистого листа, будто до нас никто и никогда не экранизировал сказки! (Смеётся). Подобно тому, как Пушкин впервые дерзнул ступить на неизведанную территорию, создавая эту поэму, так и мы, с тем же подходом, пробуем сделать свой первый шаг.

— Производство картины, доверенное компании «Марс Медиа», стартовало весной 2025 года. Учитывая масштабность проекта и обилие визуальных эффектов, как вы планируете соблюсти баланс между новаторскими технологиями и бережным отношением к пушкинскому тексту, чтобы не потерять его поэтическую суть?

— Спецэффекты, безусловно, важны, но они должны служить сюжету и реакциям героев, а не быть самоцелью. Кроме того, мы стараемся отдать дань уважения предыдущим экранизациям, включая версию Александра Птушко и стильную черно-белую картину 1938 года, которая мне особенно дорога. Именно поэтому в фильме присутствуют элементы «олдскульных» спецэффектов.

В первую очередь, мы ориентируемся на современных детей, шестилетних зрителей. Я хочу передать им свой детский восторг от просмотра сказок, когда было одновременно интересно, страшно и любопытно. Мы стараемся найти знакомые мотивы и представить их в новом свете. Для меня как для автора было важно вступить в диалог с Пушкиным, переосмыслить его идеи и найти в них новые грани. Я горжусь созданным текстом и надеюсь, что он будет столь же впечатляюще воплощен на экране.

«Архитектура души и кинокадры города…»

— Самара — это не просто место рождения, это, наверное, часть вашей творческой ДНК. Какие уголки города наиболее сильно резонируют с вашей душой и почему?

— Я коренной житель центра Самары, моя жизнь неразрывно связана с ее улочками. Мой дом на Вилоновской соседствует с Пушкинским сквером, а детство прошло в Струковском парке, который служил нам детской площадкой, а сам детский сад располагался напротив дома Клода, в нынешнем здании городской думы.

Школьные годы прошли в стенах университета Наяновой, в самом сердце города. Музыкальная школа также находилась в центре, на улице Куйбышева. Одежду покупали на Ленинградском рынке. Неудивительно, что эта локация — мой источник вдохновения.

Долгое отсутствие в Самаре всегда компенсируется вечерними прогулками по старой части города, которую, к сожалению, беспощадно сносят, но она еще жива. Для меня это уникальное место: от площади Революции в сторону моста, по Фрунзе, Венцека, до Садовой — гулять там можно бесконечно. Эти старые домики, самарские дворы — моя личная «батарейка». Здесь я черпаю вдохновение и с удовольствием делюсь им со своими друзьями, которых привожу в гости, очаровывая их нашей Самарой. В центре Самары нет ни единого сантиметра, с которым бы не была связана какая-то история из моей жизни.

— Какие детали самарской архитектуры (возможно, старинные здания, дворики, набережная) вы считаете наиболее кинематографичными? Представляете ли вы их декорациями для будущих фильмов?

— Да, я считаю, что наш город невероятно кинематографичен. В нем переплелись разные эпохи и стили: модерн соседствует с купеческой архитектурой, модернизм с брутализмом и отголосками советского соцреализма. И все это многообразие разворачивается на фоне захватывающих горных пейзажей, оврагов и панорамного вида на Волгу.

Я искренне рад за горожан, живущих в окружении такой красоты. Но, проезжая вдоль города, замечаешь, как стремительно растут новостройки, как город устремляется ввысь. В этом — пульс живого организма. Интересна застройка частными домами, простирающаяся от оврага Подпольщиков до Гавриловой поляны и дальше. Это — уникальная динамика развития города, свидетельство его жизненной силы. Мне кажется, в Самаре снимать — одно удовольствие, здесь есть на что посмотреть.

Особенно привлекательна красота старых зданий. Безусловно, печально, что их не реставрируют и они разрушаются. Но в самом процессе разрушения, в этой увядающей красоте, есть что-то неповторимое и прекрасное. Такое редко где встретишь. Это придает городу особую аутентичность и шарм.

— Какие творческие планы вы связываете с Самарой? Возможно, в будущих проектах мы увидим отражение знакомых самарских пейзажей и интерьеров?

— Пока не могу говорить о конкретных творческих планах, связанных с Самарой, хотя именно там я снял множество короткометражных фильмов. Мечтаю о создании в Самаре настоящего кинокластера, возможно, даже собственного кинофестиваля. В прошлом у нас уже были интересные инициативы, например, фестиваль «7030», но, к сожалению, сейчас они не объединены. Все держится на энтузиазме отдельных людей, таких как Антон Долганов, который неустанно занимается обучением молодых кинематографистов. Я всячески поддерживаю его и ценю его вклад. Когда-то Антон снимал короткометражки вместе с нами, а сегодня он уже директор студии и режиссер. Мне бы очень хотелось, чтобы подобные истории стали массовым явлением.

«Грани комедии и опасность пошлости»

— В одном из прошлых интервью вы упомянули, что комедия вам особенно близка. Не могли бы вы развить эту мысль? Что именно вас привлекает в этом жанре?

— Мне кажется, я «комедийно» мыслю. Комедийное мышление — это неустанный поиск парадокса, неожиданного поворота, пристальное изучение человеческих характеров. Ведь именно из характеров, а не из обстоятельств, рождается истинная комедия. Обстоятельства лишь обрушиваются на персонажей, заставляя их реагировать искренне, естественно, вызывая наш смех.

Герой героического эпоса и глазом не моргнет перед лицом опасности, в момент судьбоносного выбора, а комедийный персонаж мечтает лишь об одном — ни во что не ввязываться, сбежать домой и лечь спать. Эта слабость делает его невероятно близким нам. Комедийный взгляд позволяет отыскать эту ноту юмора во всем. Я обожаю мрачные нуары, напряженные триллеры, зубодробительные боевики, но творить и мыслить мне проще и приятнее через призму комедии. Ведь даже самая мрачная ситуация светлеет, если в ней есть комический элемент. Опасность становится острее, драма — трагичнее, когда рядом искрится комедия.

— Современная комедия часто эксплуатирует юмор «ниже пояса». Как вы считаете, насколько оправдано использование подобного юмора для достижения комедийного эффекта? Где проходит грань между допустимым и недопустимым?

— В комедии нет запретных тем, нет понятия «допустимо» и «недопустимо», она по определению вседозволенна. Ее суть — в расширении границ, в дерзком сломе стереотипов и комплексов. Хорошая комедия должна бередить душу, задевать за живое, рождая одновременно боль и смех, страх и иронию, грусть и веселье. Это и есть комедия высшего класса.

Что касается юмора «ниже пояса», то он строится на всеобщем, интимном узнавании. Ничто так не объединяет людей, как физиология: все мы едим, спим, плачем, посещаем уборную, страдаем от боли, стоим в пробках, сталкиваемся с телесными несовершенствами. «Туалетный» юмор берет своей универсальностью, своим человеческим началом. Бояться его или осуждать бессмысленно — нужно расслабиться и наслаждаться.

— Что, на ваш взгляд, является ключевым фактором для написания смешного сценария? Какие приемы и инструменты вы используете, чтобы создавать комедию, которая была бы одновременно популярной и не скатывалась в вульгарность?

— Главная сложность комедии — в ее кажущейся простоте, на самом деле писать ее сложнее, чем все остальное. Вызвать слезы музыкой или грустной сценой актеру куда проще, чем заставить зрителя искренне смеяться. Ведь если в комедии нет смеха, нет и самой комедии. Парадокс в том, что чувство трагического у людей универсально, а чувство смешного — глубоко индивидуально. Мой ориентир — мой собственный смех. Я надеюсь, мне присуща некая адекватность, чтобы отличать смешное от нелепого. Хотя, признаюсь, иногда меня забавляют вещи, которые других оставляют равнодушными. В этом и вызов, и возможность. Если зритель в моей комедии научился смеяться над тем, что раньше казалось ему несмешным, — значит, цель достигнута. Искать ли в сложной драматической ситуации вульгарную шутку, способную перевернуть все с ног на голову? Это не самоцель. Но порой вовремя сказанная глупость, дурацкая реплика может придать драме невероятную тонкость и правдивость.

— Встречались ли вам ситуации, когда шутка, задуманная как невинная, была воспринята аудиторией как оскорбительная или пошлая? Как вы реагировали на подобные случаи и какие уроки извлекли?

— Когда юмор ранит, стоит ли винить шутника? На мой взгляд, реакция на оскорбительную шутку — это, прежде всего, отражение внутреннего мира слушателя, а не намерение обидчика. Если цель — оскорбление, то это уже не юмор, а агрессия. Истинная шутка, затрагивающая острые темы, служит не для эпатажа, а для рефлексии.

Странно ожидать, что пошлый или глупый юмор всем придется по вкусу. Если он вас не забавляет, значит, он просто не для вас. Но если шутка балансирует на грани рефлексии, актуальности и креативности, то, возможно, стоит задуматься о своей реакции. Автор не несет ответственности за то, как вы ее воспримете. Это справедливо не только для юмора, но и для искусства в целом. Задача искусства — провоцировать диалог, задавать вопросы, предлагать разные точки зрения. Художник, будь то юморист или драматург, лишь предлагает темы для обсуждения. Наша реакция — это зеркало нашей души. Если больно, тяжело, страшно, стоит в первую очередь заглянуть внутрь себя.