«На самом деле при промерзании выделяется тепло»

Интервью со специалистом по криологии Владимиром Мельниковым о жаре, холоде и жизни на Земле

В июне 1955 года в Якутии была открыта кимберлитовая трубка «Мир» — коренное месторождение алмазов. Одним из первых там с экспедицией Иинститута мерзлотоведения АН СССР оказался Владимир Мельников. И это определило его профессию и сферу научных интересов — криологию. Сегодня он академик, председатель Научного совета по криологии Земли РАН, руководитель научного направления ИКЗ ТюмНЦ СО РАН. “Ъ” поговорил с ним об устройстве криосферы, глобальном потеплении, вечной мерзлоте и криософии.

Академик, председатель Научного совета по криологии Земли РАН, руководитель научного направления ИКЗ ТюмНЦ СО РАН Владимир Мельников

Фото: Вера Назарова

Академик, председатель Научного совета по криологии Земли РАН, руководитель научного направления ИКЗ ТюмНЦ СО РАН Владимир Мельников

Фото: Вера Назарова

— Что это за наука такая — криология?

— Это наука о криосфере, о мире холода Вселенной. Мы часто слышим о космическом холоде, но слабо представляем себе, что это такое. Если не вдаваться в подробности, то можно сказать, что по масштабу космос — это в основном вакуум с температурой чуть ниже –270°C, и, поскольку космическое пространство постоянно расширяется, то эта температура понижается, стремясь к максимуму абсолютной отрицательной температуры, то есть к –273°C. Но эти изменения на мизерную величину происходят за многие миллионы лет.

— Как устроена криосфера Земли, которую изучает ваш институт?

— Она состоит из подповерхностной части планеты (криолитосферы), поверхностной — это лед и снег (гляциосфера) и самая крупная составляющая, опоясывающая всю планету,— холодная атмосфера (до 100 км). Понятия «криология» и «криосфера» введены польским ученым Антонием Добровольским в 1923 году. Нижняя граница криосферы Земли проходит по подошве вечной мерзлоты и охлажденных горных пород. В Антарктиде глубина залегания — 4–5 км под поверхностью Земли, а в приполярных областях — 1,5–2 км.

Верхняя граница криосферы Земли проходит между мезосферой и мезопаузой, достигая высот около 100 км. Нижняя часть криосферы Земли включает в себя не только вечную мерзлоту, но и эпизодические, кратковременные, сезонные и не оттаивающие по несколько лет горные породы, а также газовые гидраты, которые существуют при отрицательных и положительных температурах. Условия их образования и залегания определяются температурой и давлением. Так, например, они есть на дне озера Байкал и в глубоких частях океанов. В принципе, можно проводить нижнюю границу подповерхностной части криосферы Земли по глубине залегания газогидратов.

Измерение температуры в шахте Шергина специалистами-криологами

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Измерение температуры в шахте Шергина специалистами-криологами

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

— Где все это изучают?

— Криосфера Земли изучается в МГУ на геологическом и географическом факультетах, на кафедре криологии в Тюменском индустриальном университете. Фундаментальные исследования ведутся в Институте мерзлотоведения имени П. И. Мельникова в Якутске, в Институте криосферы Земли в Тюмени, в институтах географии и в институтах, изучающих атмосферу Земли. В каждом институте глубоко изучаются отдельные составляющие криосферы Земли: физика атмосферы — в Институте физики атмосферы и в Институте глобального климата и экологии, криолитосфера — в Институте мерзлотоведения и криосферы Земли, поверхностные льды — в Институте географии. А вот все вместе не изучает практически никто. Моей мечтой было создать институт, который будет изучать криосферу комплексно.

— Как получилось, что вы всю жизнь посвятили именно этой «холодной» теме?

— Трудовую деятельность я начал в 16 лет в Якутии, когда после открытия алмазной трубки «Мир» экспедиция Московского института мерзлотоведения АН СССР в количестве 120 человек проводила изыскание под строительство будущего города Мирный. Там я в основном выполнял обязанности бурового рабочего. Скважины были неглубокие, до 20 м, и поэтому бурение было ручным. Попутно приходилось копать шурфы для изучения грунтов под фундаменты зданий. Между делом присматривался к работе других групп, среди которых были и геофизики. Очевидно, этот первый опыт стал причиной поступления в Московский геологоразведочный институт имени Серго Орджоникидзе на геофизический факультет. После окончания института я работал в научно-исследовательском секторе МГРИ и на кафедре. Поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в 1967 году. Осенью 1968-го меня направили в Институт иностранных языков на десять месяцев для изучения французского языка, поскольку я должен был поехать на преподавательскую работу в Алжир.

— Но получилось иначе?

— Да. В 1969 году, работая в экспедиции в Якутске, я обнаружил очень интересное явление, о нем не было информации ни в учебниках, ни в научных работах. Я хотел узнать, как годичное изменение температуры, а это в Якутии 100°C (от +40 летом до –60 зимой), может повлиять на результаты вертикального электрического зондирования геологического разреза, включающего мерзлоту.

В геофизике подразумевается, что слои горных пород всегда имеют постоянное электрическое сопротивление. На этом строилась методика электрического зондирования. Упрощая, можно сказать, что чем больше расстояние между электродами установки, тем более глубокие слои пород мы исследуем. И по форме кривых линий мы получаем представление о слоистом разрезе, то есть о глубине слоев и их сопротивлениях. Идея моего эксперимента заключалась в том, что я, не меняя расстояние между электродами, измерял кажущееся сопротивление круглый год.

— И что получили?

— В районах без мерзлоты сопротивление слоев практически неизменно, и простая методика вертикального электрического зондирования в любое время года позволяет получать одни и те же результаты, интерпретируя которые, мы получаем глубину залегания интересующего нас слоя и его электрическое сопротивление.

А в моем эксперименте на мерзлоте все оказалось сложнее.

Дело в том, что слой сезонных колебаний температур мощностью до 1,5–3 м резко меняет свое сопротивление электрическому току. Огромная вариативность сопротивления верхнего горизонта геологического разреза в течение года нарушает методическую основу электрического зондирования. Я включил этот эксперимент в свою докторскую диссертацию. И на предварительной защите добавил, что подобные результаты можно получать не только при промерзании и протаивании верхних горизонтов пород, но и в теплых странах, близких к экватору с муссонным климатом, поскольку там зимой и весной льют дожди, а летом и осенью идет просыхание.

Жители поселка Оймякон в Якутии заготавливают лед для получения питьевой воды

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Жители поселка Оймякон в Якутии заготавливают лед для получения питьевой воды

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

– Откуда вы это знали?

— Именно этот вопрос возник у моего оппонента профессора Анатолия Тархова, а он был тогда мировой знаменитостью. Он сказал: «Ты что, на экваторе работал? Нет. Что же ты нам мозги пудришь, если не знаешь, что там на самом деле! Это твоя выдумка».

И вдруг с заднего ряда встает доктор наук Феликс Каменецкий, а он несколько лет преподавал в Индии в той самой муссонной зоне. И он говорит: «Я был там! Владимир Павлович сделал открытие! Мы со студентами проводили практику весной и осенью и так и не поняли, почему на одной точке разные результаты. А он узнал причину! Это самое главное в его докторской работе!» После этого Тархов мягко сказал: «Ладно, оставляй эту главу». Вот так исследование холодного мира прочно вошло в мою жизнь.

— У нашей планеты всегда была криосфера?

— Криосфера планеты при возникновении Земли отсутствовала. Первые 100 лет существования нашего шарика прошли при температуре +100°C. Потом он начал остывать, но кислорода еще не было, была метановая атмосфера. Так продолжалось почти 2 млрд лет. Потом появились океаны, моря, но долгое время процессы в них съедали весь кислород, а потом уже он начал выходить оттуда. И вот этот выход кислорода создал атмосферу, с которой мы живем.

— И условия, благоприятные для возникновения жизни?

— Да, именно так. 2 млрд лет некоторого остывания, а потом вдруг бах! — и на 200 млн лет ледниковый период, когда планета представляла собой большой снежок.

— Что в это время произошло?

— Никто точно не знает. Академик Эрик Галимов посвятил 20 лет изучению вопроса, почему меняются эти периоды. 1,5 млрд лет после первого ледникового периода вообще не было холода. Потом, уже 700 млн лет назад,— опять похолодание. И так пошли чередования теплого и холодного климатов.

Криосфера Земли тоже менялась. Были времена, когда оставалась только холодная атмосфера, а случалось, что ни льда, ни снега, ни мерзлоты.

— А в какой период начала возникать жизнь?

— С оледенениями — когда чередовались теплый и холодный периоды. Вообще говоря, мы живем при остывании Земли, а сейчас подходим к очередному ледниковому периоду. Но когда он случится, при каких обстоятельствах? Галимов пришел к выводу, что это непредсказуемо, никакой теорией это не доказано и вряд ли будет. И я с ним согласен.

— Можно ли сказать, что возникновению жизни мы должны быть благодарны существованию криосферы?

— Для меня же это очевидно. Но споры об этом идут. А вот вам только один факт. Завкафедрой геокриологии МГУ Анатолий Брушков более 20 лет назад выделил из керна мерзлоты палеобактерию и выяснил ее возраст. Оказалось, что она сохраняла жизнеспособность два с лишним миллиона лет.

— То есть она разморозилась?

— Да, лежала там жизнеспособной при –6°C. И после этого начала размножаться. Эта бацилла подняла на уши всех биологов. Брушков ездил с ней в Канаду, США, Швецию, Японию. И везде предлагал крупным биологам подтвердить ее возраст. Они сначала не верили, потому что вся наука знала, что ДНК живет не больше 10 тыс. лет, а тут — миллионы. Потом начали исследовать и подтвердили. Это стало мировой сенсацией.

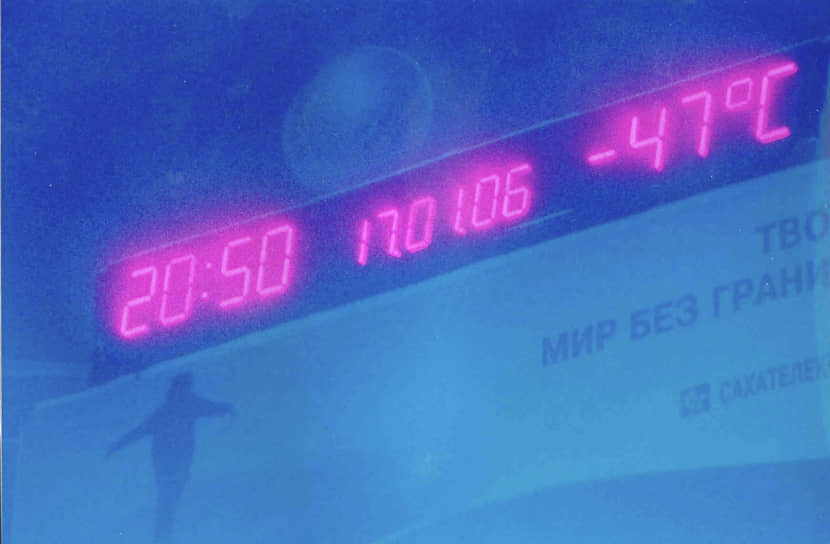

Минус 47 градусов на уличном термометре в Якутске

Фото: Анатолий Фаламов / РИА Новости

Минус 47 градусов на уличном термометре в Якутске

Фото: Анатолий Фаламов / РИА Новости

— Вы противник теории глобального потепления?

— Говорить о ней громко стали в 1984 году, когда вышла книга «Неудобная правда» будущего вице-президента США Альберта Гора. Тогда же придумали сам термин «глобальное потепление». Гор развил мысль о том, что температура последних 20 лет выше, чем в предыдущем периоде. Это стало импульсом для продвижения мысли о потеплении.

Люди из-за таких заявлений всегда начинают паниковать. Были периоды, например в первом тысячелетии, когда индейские племена просто исчезали из-за засухи — по 100 с лишним лет не было достаточно влаги для жизни. Раз есть такие моменты в истории, то многие опасаются: вдруг это приведет к чему-то катастрофическому?

На изучение глобального потепления выделяются большие деньги. Но мало кто говорит правду.

Я в силу своего возраста переживаю сейчас четвертый цикл или полупериод…

— Похолодания или потепления?

— Половина — похолодание, половина — потепление. Я родился в конце теплого полупериода, в 1940-м, когда льды плавали в арктических морях. А после войны, с 1946-го и даже раньше, когда немцы замерзали под Москвой, начался холодный цикл. И я в этот цикл переехал из Москвы в Якутск и там заканчивал школу: стояли дикие морозы, до –63°C. Надо было добираться в город от мерзлотной станции, которой командовал отец. От нее было три километра. Меня сначала на лошади в санях возили закутанного. Потом сам стал ходить три километра. Но нужно было обязательно через перчатку дышать, чтобы не обжигать легкие. И ничего, выдержал. Выучился.

Прошло примерно 35 лет, опять начался теплый цикл. Гор назвал этот теплый цикл «глобальным потеплением» от незнания, что предыдущий теплый цикл, в 1920–1930-е, назывался циклом потепления Арктики.

— Сейчас теплый цикл?

— Он закончился. Идут первые годы холодного цикла, переходный период. Где-то к 2030 году будет заметно похолодание. Конечно, таких морозов, как в Якутии, где диапазон летних и зимних температур доходил до 100 градусов, в Москве не будет. Но 37–38 градусов мороза, как в моей юности, вполне возможны. И это нормальные климатические колебания. В целом большие температурные колебания укрепляют иммунитет, повышают адаптационные возможности организма.

— Какие фундаментальные знания дает человечеству изучение криосферы?

— Еще средневековые философы говорили, что из частей нельзя создать целого. Так вот, когда мы отдельно изучаем мерзлоту, лед и атмосферу, как это сейчас происходит, мы перестаем понимать друг друга.

Чтобы приблизиться к целому, надо изучать криосферу, а не только ее части. Надо понимать энергетику на земле и под землей.

Вот промерзание и оттаивание — что это такое? Вроде бы когда промерзание, то идет холод. А на самом деле при промерзании выделяется тепло. И для того, чтобы понимать, от чего у нас такая погода, такое лето и такая зима, надо знать, как влияют эти явления на общую температуру.

Или изучения жизни. Слой, обеспечивающий жизнь, мизерный. Мы не могли бы жить на высоте, скажем, 10 тыс. м. Не хватило бы кислорода.

— А есть ли практическая польза изучения криосферы?

— Я часто рассказываю об обнаружении пресного озера, целого моря в Якутии, под мерзлотой. Его открыл мой отец, когда был начальником мерзлотной станции в 1940-е. Тогда вся Якутия пила речную воду, и люди из-за этого болели. Лена — огромная река, когда она разливалась до 20 км шириной, другого берега не было видно. Представляете, сколько гадости она смывала, поднимаясь на 9–10 м каждую весну. Была задача — найти подземную воду, ничем не загрязненную. Отец истратил выделенные на бурение деньги, но до воды не дошел. Однако он решился под свою ответственность и рискуя собой продолжить бурение. И со 145 м вдруг хлынула вода. Так он сделал открытие Якутского артезианского бассейна. Со временем все перешли на чистую воду и до сих пор ее пьют. Объем бассейна огромный!

Вообще надо понимать, что сам мерзлый слой — это ресурс. Никто не знает, какой климат был бы в Якутии, если бы не было этого «экрана».

Криогенный рельеф в Якутии — так называемые бугры пучения (булгунняхи) в районе села Чурапча. Такие холмы образуются при замерзании подземных вод в районах с вечной мерзлотой

Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ

Криогенный рельеф в Якутии — так называемые бугры пучения (булгунняхи) в районе села Чурапча. Такие холмы образуются при замерзании подземных вод в районах с вечной мерзлотой

Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ

— Что такое криософия?

— Это наука, одна из составляющих философии природы, натурфилософии. Если хотите, это философия холода. По существу, это тот инструмент, которым можно строить новые модели криосферы Земли или даже криосферы Вселенной. Ведь мы очень мало знаем о том, что там, наверху. Что такое холодная атмосфера, почему иногда вода там не замерзает при минус десятках градусов?

Можно собирать такие идеи, модели, предсказания, как-то обдумывать и представлять себе следующий шаг в науке для изучения холода. Философия, и в том числе криософия, помогает создать новые представления, которые можно проверить наукой. Это как подсказка науке того целого, чем надо заниматься.