Искусство в эвакуации

Как спасали в Молотове культурные ценности

Во время войны в Молотов эвакуировали не только промышленные предприятия, но и ряд учреждений культуры. В город были перевезены шедевры из крупнейших музеев страны, а также из Ленинской публичной библиотеки. Из Ленинграда переехал государственный академический театр имени Кирова (сейчас Мариинский театр). Эвакуация оказала влияние на развитие культуры в регионе, обеспечила сохранность музейных достояний и заложила основу для создания третьего в стране хореографического училища.

Ученики хореографического училища в Курье

Фото: архив Пермского хореографического училища

Ученики хореографического училища в Курье

Фото: архив Пермского хореографического училища

Бесценный опыт Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени Кирова был эвакуирован из Ленинграда в Молотов в конце августа 1941 года. «Несмотря на всю напряженность обстановки на фронте, крайние затруднения с транспортом и многие другие осложнения военного времени, партия и правительство приняли решительные меры для того, чтобы сберечь стране одно из крупнейших культурных учреждений»,— говорится в статье «В эвакуации», хранящейся в музее Пермского хореографического училища.

Изначально местные власти отказались принимать Ленинградский театр оперы и балета, поскольку на этот счет не имелось соответствующих указаний вышестоящих советских органов управления, говорится в статье историка Олеси Баландиной, опубликованной Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга. «Тем не менее в ходе личных переговоров руководства театра с руководством города вопрос был решен положительно, и эшелон выгрузился в Молотове. Сотрудников театра вместе с семьями временно разместили на речном вокзале, в клубах и в здании городского драматического театра»,— пишет историк.

Несмотря на сложные условия, уже через две недели после прибытия — 13 сентября театр открыл свой 81-й сезон оперой Михаила Глинки «Иван Сусанин» в помещении Молотовского театра оперы и балета. На время эвакуации коллектив молотовского театра, уступив сцену ленинградцам, сосредоточился на гастрольной деятельности.

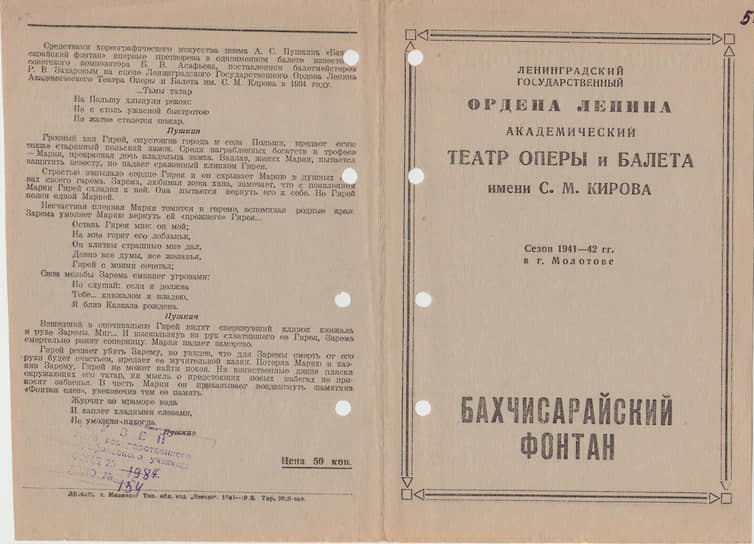

Театральная программа Кировского театра

Фото: архив Пермского хореографического училища

Театральная программа Кировского театра

Фото: архив Пермского хореографического училища

«В общей сложности театр осуществил в период пребывания в эвакуации постановку 27 опер и балетов при общем количестве свыше 1 тыс. спектаклей»,— говорится в статье «В эвакуации».

Так, были представлены оперы «Емельян Пугачев» и «Ночь перед Рождеством», балеты «Спящая красавица», «Гаянэ» и другие. Арам Хачатурян работал над балетом «Гаянэ» в Молотове, куда был эвакуирован в 1942 году. «Жил я на пятом этаже гостиницы „Центральная“. Трудно тогда приходилось людям. Фронту требовались оружие, хлеб, махорка. А в искусстве — пище духовной — нуждались все: и фронт, и тыл. И мы — артисты, музыканты — это понимали и отдавали все свои силы. Около 700 страниц партитуры „Гаянэ“ я написал за полгода в холодной гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать»,— вспоминал композитор Арам Хачатурян. В гостинице «Центральная» работал над музыкой к балету «Золушка» в 1942 году композитор Сергей Прокофьев.

В период эвакуации работа театра шла в крайне сложной обстановке. Из-за меньших масштабов Молотовского театра оперы и балета, отсутствия необходимого технического оборудования приходилось адаптировать все без исключения спектакли под новые условия. Однако исследователи отмечали, что в военные годы театр работал даже эффективнее, чем в Ленинграде, ставя новые спектакли в кратчайшие сроки. В начале работы театра в Молотове билеты не раскупались, но со временем спектакли проходили при полном аншлаге.

Кроме работы в Молотове ленинградская труппа выезжала на гастроли, поддерживая раненых и военных в других населенных пунктах.

Историк Олеся Баландина описывает случай, связанный с гастролями театра им. С. М. Кирова в Свердловске (сейчас Екатеринбург) весной 1942 года. После успешных гастролей свердловские руководящие организации настаивали на переводе ленинградского театра оперы и балета из Молотова к ним в город. Директор театра Евгений Радин убедил руководство страны в нецелесообразности такого шага. «Не хотелось, откровенно говоря, оставлять Молотов без театра, который стал в данный момент центром культурной жизни города и области»,— вспоминал Евгений Радин. Работники театра считали, что уехать из Молотова, который мужественно принял ленинградцев в августе 1941 года, было бы «непатриотично и неблагородно». «Молотов — это не просто эпизод в нашей жизни. Может ли человек забыть это гостеприимство?! …Мы не можем забыть первый этап нашей работы на Урале — в Молотове»,— высказывал общее мнение коллектива советский оперный певец Борис Фрейдков на партийном собрании в феврале 1943 года.

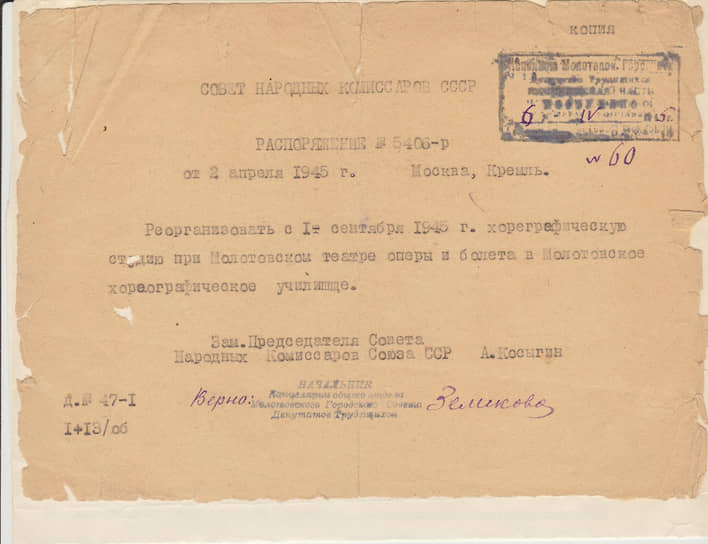

Распоряжение о создании училища в городе Молотове

Фото: архив Пермского хореографического училища

Распоряжение о создании училища в городе Молотове

Фото: архив Пермского хореографического училища

Наследие эвакуации

Вместе с театром в Молотов было эвакуировано Ленинградское хореографическое училище.

Из статьи доцента академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Ларисы Абызовой «Ленинградское хореографическое училище в годы Великой Отечественной войны» известно, что с размещением училища были сложности, и ученикам несколько раз приходилось переезжать. Сначала ребят разместили в двухэтажном клубе в деревне Платошино, затем они переехали в Полазну, позже — в Нижнюю Курью.

В апреле 1942 года в Молотов приезжала Агриппина Ваганова, чтобы наладить процесс обучения. Кроме педагогов, постоянно находившихся с детьми, из Молотова приезжали давать уроки артисты театра. Несмотря на то что нигде не было приспособленных балетных классов, ученики продолжали обучение балетному мастерству в сложных условиях. Например, уроки по специальности проходили в бывшей церкви — там сохранился пол, пригодный для занятий. «Церковь не отапливалась, и дети занимались классикой в валенках, лыжных штанах, рукавицах. Концертмейстер играла, не снимая перчаток»,— пишет Лариса Абызова.

В 1943 году в условиях эвакуации был проведен первый набор местных детей в Ленинградское хореографическое училище. Этот класс и стал основой будущего Пермского хореографического училища. Его руководителем была назначена Екатерина Гейденрейх, воспитанница и хранительница традиций петербургской балетной школы. Екатерина Генденрейх отбывала наказание в Молотовской области. В 1942 году она была арестована по доносу, осуждена на десять лет и этапирована в Усольский лагерь. После эвакуации балетного училища в Молотов при участии Агриппины Вагановой и руководства Молотовской области она была освобождена и возобновила преподавательскую работу в эвакуированном училище. После того как училище было реэвакуировано, в городе была организована хореографическая студия, которая стала основой для балетного училища. Молотовское балетное училище стало первым таким учреждением вне Москвы и Ленинграда. И до сих пор уже пермская балетная школа является третьей в стране. Екатерина Гейденрейх руководила училищем вплоть до 1956 года.

Эвакуация театра и училища оказала огромное влияние на развитие культурной жизни региона, заложив в жителях города высокую зрительскую культуру, и способствовала развитию местного театрального сообщества.

Принять на сохранение

Молотов стал местом сохранения культурных ценностей нашей страны в годы войны. Сюда было эвакуировано 12 музеев. Среди них часть коллекции Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Публичная библиотека им. В. И. Ленина. В Соликамске хранились шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственного музея Востока и других.

Изначально Молотов должен был принять произведения второй очереди Третьяковской галереи. Первая очередь, в которую входят наиболее ценные произведения из коллекции, отправилась в Новосибирск. Эвакуация в Молотов проходила по водному пути, тогда этот способ посчитали самым безопасным. Полотна, как рассказывает ученый секретарь Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич в статье «Спасибо, Пермь», накатывали на специальные валы по несколько картин сразу и потом упаковывали в ящики. 16 августа 1941 года из Москвы отчалила баржа, на которой находились ящики с экспонатами Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и 84 ящика с произведениями из Третьяковской галереи. В тот же день был издан приказ о создании филиала Третьяковки в Молотове.

По дороге в Молотов баржа с культурными ценностями сделала остановку в Горьком. Там на борт были погружены 327 ящиков с произведениями Русского музея. «Это были экспонаты первой категории, еще 1 июля 1941 года вывезенные эшелоном из Ленинграда в волжский город. В связи с обостряющейся на фронтах ситуацией сотрудники музея получили распоряжение о переотправке груза в другое место назначения»,— сообщает Татьяна Юдкевич. В результате ценный груз был отправлен в Молотов. Всего было эвакуировано 26 186 экспонатов из Русского музея, в том числе 7,5 тыс. живописных полотен. Таким образом здесь оказались такие шедевры, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», написанные Иваном Репиным, «Спас» Андрея Рублева, а также картины Василия Сурикова, Бориса Кустодиева, Михаила Врубеля и других известных живописцев.

Руководство города оказалось не готово к принятию такого количества экспонатов на хранение. Город был переполнен. Условий для хранения коллекций такого масштаба не было. Только спустя месяц после прибытия баржи в Молотов, после долгих переговоров, было принято решение о выгрузке экспонатов в местную галерею, располагавшуюся тогда в Спасо-Преображенском соборе на берегу Камы. Ситуация осложнялась тем, что галерея на тот момент была действующей. Однако для обеспечения сохранности привезенных экспонатов ее пришлось закрыть для посетителей.

Вместе с произведениями искусства в Молотов прибыли хранители коллекции. Ответственными за хранение шедевров Третьяковской галереи были Мария Колпакчи и реставратор Иван Овчинников. От Государственного Русского музея в Молотов прибыли Татьяна Дядьковская и Алексей Савинов. Они обеспечивали сохранность произведений, следили за температурным режимом, делали регулярные осмотры коллекции. В результате ни один из шедевров не пострадал во время эвакуации. Сотрудники не только работали, но и жили в галерее. Изначально их командировка в Молотов должна была продлиться всего месяц, но в итоге затянулась более чем на три года. «У эвакуированных на Урал практически не было с собой личных вещей. Никто и представить не мог, что эвакуация продлится почти четыре года»,— говорится в архивных статьях Русского музея.

В вывезенной в Пермь части скульптурного собрания Третьяковской галереи значительную долю составляли приобретения Третьякова. В 12 ящиках хранилось 20 работ, среди них — «Мальчик в бане» Сергея Иванова, «Мальчик-неаполитанец с обезьяной» Н. А. Лаверецкого (1870), «Портрет А. М. Ремизова» А. С. Голубкиной (1911), «Царь Иоанн Васильевич Грозный» М. М. Антокольского (1875). «С историей эвакуации работы Антокольского связано несколько особо драматичных моментов. За три дня до отправки она чудом не пострадала во время ночной бомбардировки Москвы, когда в здание Третьяковской галереи попали две фугасные бомбы и рухнуло межэтажное перекрытие верхнего и нижнего зала. Уже в Перми при перевозке эвакуированных работ с берега Камы в здание Спасо-Преображенского собора ни одна подвода не могла поднять по крутому подъему тяжелый ящик. Пять дней И. В. Овчинников с нанятым за хлеб местным жителем круглосуточно обеспечивали охрану стоявшего под открытым небом произведения, пока М. М. Колпакчи с коллегами из Русского музея искали машину. В конечном итоге „Царь Иоанн Васильевич Грозный“ оказался в безопасности в залах Пермской художественной галереи»,— пишет Татьяна Юдкевич.

По сведениям президента Пермской художественной галереи Надежды Беляевой, осенью в Молотов были также эвакуированы фонды Государственного литературного музея. Было отправлено 193 ящика со 120 890 произведениями искусства. 19 января 1942 туда же прибыла уже вторая партия груза Ленинской библиотеки. Первая пришла в ноябре, она разместилась в помещениях Горьковской библиотеки. «Было вывезено около 700 тыс. томов особо ценных отечественных изданий, рукописей и редких книг, иностранные инкунабулы и палеотипы. Книги самостоятельно разгрузили сотрудники в сорокаградусный мороз с двух платформ. В Молотове был организован филиал Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина»,— рассказывает Надежда Беляева в статье «Принять на личную ответственность».

483 ящика с экспонатами других музеев были размещены в одном из зданий Соликамского музея — Троицком соборе, памятнике архитектуры XVII века. Здесь разместили экспонаты из коллекции восьми крупных музеев: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Театрального музея им. А. А. Бахрушина, Загорского художественного музея-заповедника, Музея керамики из подмосковной усадьбы Кусково, Музея Востока, Музея скульптора А. С. Голубкиной, Музея Академии архитектуры СССР, Дирекции выставки панорам с выставками И. И. Бродского, Краснодарского художественного музея.

Помимо обеспечения сохранности главных коллекций искусства страны во время эвакуации музейщики обсуждали вопросы музейного дела, совместно изучали памятники архитектуры. Эвакуированные специалисты вели исследовательскую работу по изучению и сохранению наследия.

Несмотря на то что галерея была закрыта для посетителей, жители города все-таки получили возможность увидеть творчество художников. 11 сентября 1941 года было принято решение об организации в Молотове мастерской агитационных плакатов, которые использовались в оформлении улиц, заводов, госпиталей. За годы войны было издано около 200 тематических плакатов тиражом более 200 тыс. экземпляров. В 1942 году состоялась первая выставка плакатов, а затем они стали проводиться регулярно. Особенным событием стала выставка «Ленинград в дни блокады», к которой был проявлен особый интерес со стороны зрителей, так как почти треть эвакуированных в Молотов были ленинградцами. А в 1944-м Государственный Русский музей подготовил выставку из 50 произведений Ильи Репина, в том числе знаменитой картины «Бурлаки на Волге». Всего в эвакуации было 200 работ мастера. После эвакуации все шедевры вернулись в музеи невредимыми.

«Русский музей, отвечавший за сохранность ряда коллекций, Пермская галерея с работавшей здесь агитмастерской, как и Кировский (бывший Мариинский) театр оперы и балета, Ленинградский ТЮЗ (основная площадка — Березники), Пермский театр драмы и оперные солисты, художники и писатели — все они внесли значительный вклад в победу, мобилизационную активность к труду, оказали большое влияние на развитие культурной жизни области, на организацию и развитие музейного дела, сохранили в людях тягу к прекрасному. Искусство по-своему приближало Победу — через героическое проявление духа и понимание необходимости защиты сохранения нашей культуры»,— резюмирует Надежда Беляева.