Русская оборонка накануне Крымской войны

Заводу «Новый Арсенал» — 175 лет

9 февраля 1850 года старейший в России оборонный завод «Арсенал» открылся на Выборгской стороне под названием «Новый Арсенал». Новым был адрес, само предприятие оставалось преемником Старого Арсенала, находившегося в Литейной части, по другую сторону Невы.

1914 год. Празднование 200-летнего юбилея завода «Арсенал»

Фото: pastvu.com

1914 год. Празднование 200-летнего юбилея завода «Арсенал»

Фото: pastvu.com

Пушечный двор

Причина переезда и обновления главного оружейного завода России была очевидна: предприятию, появившемуся благодаря указу Петра I от 1711 года о создании Пушечного литейного двора, давно стало тесно в старых помещениях.

«Арсенал» с момента создания неразрывно связан с историей государства, военной и политической. Завод, который всего на несколько лет младше Санкт-Петербурга, ковал славу страны и ее героев. Его судьба — быть «литейным двором» города на Неве, центром разработки и производства артиллерийского вооружения.

При этом мастера «Арсенала» не ограничивались литьем пушек, и в 1775 году здесь, в литейных мастерских, под руководством скульптора Этьенна Фальконе отливался знаменитый «Медный всадник». Работа вошла в городские хроники. Мужеству артиллерийского литейщика Емельяна Хайлова мы сегодня обязаны тем, что творение французского гения было спасено. При изготовлении памятника лопнула труба, по которой в форму поступал раскаленный металл. Из-за этого была испорчена верхняя часть фигуры императора. Но большую часть монумента удалось спасти: Емельян Хайлов заткнул течь. Сам он получил сильные ожоги и ослеп на один глаз. Вторая отливка «Медного всадника», состоявшаяся в августе 1777 года, прошла удачно.

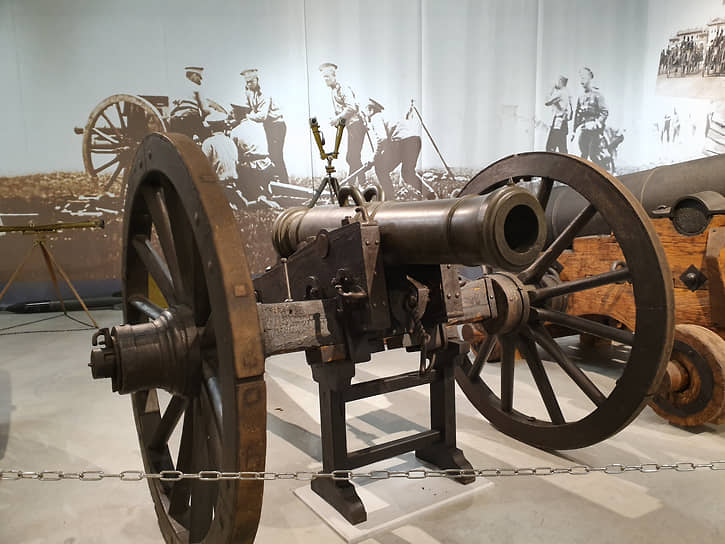

Пушка-«единорог» образца 1805 года, произведенная на заводе «Арсенал» в Санкт-Петербурге

Фото: Музей отечественной военной истории / Wikipedia

Пушка-«единорог» образца 1805 года, произведенная на заводе «Арсенал» в Санкт-Петербурге

Фото: Музей отечественной военной истории / Wikipedia

Для Петербурга «Арсенал» — место, где рождались образцы сухопутной и морской артиллерии. Именно здесь в ХVIII веке под руководством графа Шувалова была создана легендарная пушка-«единорог». Изобретение предвосхитило многие технические открытия ХIХ века. Революционные для своего времени разработки: железные лафеты для полевой артиллерии, сварочное железо, новейшие образцы нарезных орудий — выходили из стен «Арсенала» и сразу попадали в массовое производство.

Кадровый голод

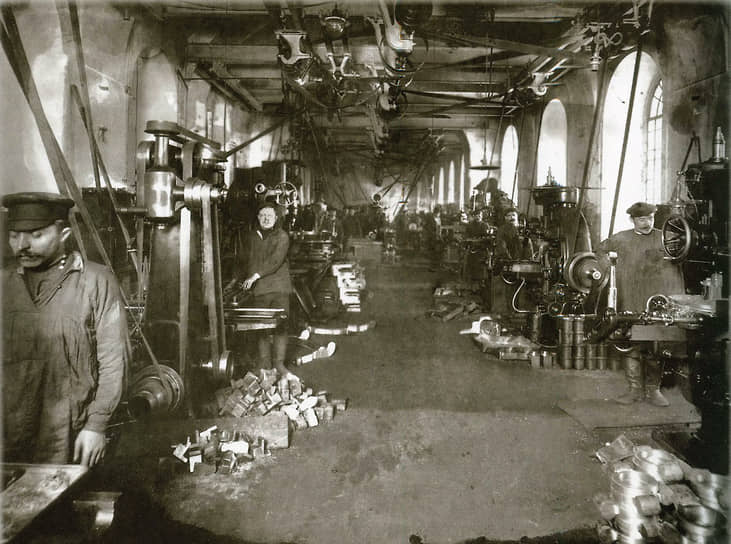

1914 год. Вид одного из цехов завода «Арсенал»

Фото: К.К. Булла / pastvu.com

1914 год. Вид одного из цехов завода «Арсенал»

Фото: К.К. Булла / pastvu.com

Во второй четверти XIX века производственные возможности образцового предприятия уже не соответствовали потребностям армии и флота. Главными проблемами «Арсенала» были теснота в оружейной и лафетной мастерских, изношенность и нехватка инструментов, устаревшие станки, механизмы токарной мастерской и печи пушечно-литейной. В темных помещениях кузницы приходилось работать при свете лучины. Паровая машина, установленная там, требовала капитального ремонта. Современное оборудование было лишь в сверлильной мастерской.

Кадровая политика завода в те годы тоже вызывала вопросы. С одной стороны, специалисты «Арсенала» были нужны повсюду и не вылезали из командировок: в них нуждались при канцелярии инспектора всей артиллерии, генерал-инспекторе артиллерии, в чертежной Артиллерийского департамента, Артиллерийском ученом комитете, на Олонецких заводах, заводе Берда, в Технической школе, Михайловском артиллерийском училище, штабе генерал-фельдцейхмейстера (главный начальник артиллерии) и т. д. С другой стороны, от нехватки кадров «Арсенал» стал привлекать рекрутов. На завод ежедневно присылали команды по 400 человек от полков столичного гарнизона. Делалось это по очередности, установленной комендантским управлением. Каждому солдату за день работы на «Арсенале» платили по 5 копеек. Затем численность команд постепенно уменьшили до 150 человек, а к 1867 году от этой практики смогли отказаться. К тому времени особая комиссия все-таки сравнила эффективность казенного и вольного труда. Выходило, что выгоднее нанимать квалифицированных мастеров и платить им намного больше. Вольнонаемным мастерам было положено по рублю в день. Но только так можно было повысить производительность.

Примерно так выглядело промышленное производство в середине XIX века

Фото: Адольф фон Менцель / Wikipedia

Примерно так выглядело промышленное производство в середине XIX века

Фото: Адольф фон Менцель / Wikipedia

Как писал один из исследователей, «нижние чины… представляли бесформенную массу людей, не разделенных и не сгруппированных в какие-либо административные или технические единицы. Управление такой толпой и надзор за людьми были крайне затруднительны... Но, кроме того, благодаря отсутствию какого-либо разграничения в различных сферах деятельности личного состава людей брали и пользовались ими по мере надобности, не считаясь с их профессией и познаниями. Назначали в сторожевую и охранительную службу столяров, литейщиков… переводили слесарей в шорники… превращали столяров в литейщиков, кузнецов — в паяльщиков и т. д.».

«Новый Арсенал» — новый порядок

Рождение «Нового Арсенала» и переезд завода на правый берег назревали не один год. Преобразования на «Арсенале» начались в 1840 году. Для наведения порядка рабочих свели в арсенальную бригаду. Завод получил статус отдельной воинской части, приравненной к строевой артиллерийской бригаде. Арсенальные роты состояли на государственном иждивении. Люди жили в казенных квартирах или получали квартирные деньги, обеспечивались одеждой, обувью, бельем и пищей. Причем питанию уделялось особое внимание. Недельное расписание обедов отправлялось на утверждение генерал-фельдцейхмейстеру. Наряду с казенным содержанием рабочим было положено жалованье: от 10 до 200 рублей в год в зависимости от квалификации и, сверх того, 5 копеек за каждый проработанный день. Мастера делились на казенных и вольных, все они носили военную форму.

Тогда же, в 1840 году, взялись за подготовку строительства новых зданий. Военное ведомство запросило у Министерства финансов 224 162 рублей на постройку новых мастерских завода «Арсенал», но дали только 72 850. Тогда военные обратились лично к императору Николаю I с ходатайством о выделении средств из резервных фондов. 12 апреля 1840 года царь своим указом предписал министру финансов: «На перестройку Санкт-Петербургского арсенала повелеваю занять в сем году из государственного Заемного банка 142 850 рублей серебром».

1850-е годы. «Император Николай I на строительных работах»

Фото: Михай Зичи / Wikipedia

1850-е годы. «Император Николай I на строительных работах»

Фото: Михай Зичи / Wikipedia

Император держал строительство под постоянным контролем и средств на него не жалел. Но расширению и реконструкции завода мешало отсутствие свободных площадей. В 1841 году был издан высочайший указ о перенесении «Арсенала» на правый берег Невы — на место старой верфи. На Выборгской стороне начали возводить новые корпуса: производственные, жилые, складские. По указу императора от 28 января 1849 года на покупку машин и механизмов для новых мастерских «Арсенала» направили из казны 300 тыс. рублей. Но их оказалось недостаточно, и 8 января 1850-го выделили еще 452 495 рублей.

Масштабное строительство потребовало дополнительных площадей, и в апреле 1849 года на основании указа Николая I в состав «Арсенала» включили ранее взятую в распоряжение казны территорию домовладения генерал-лейтенанта А. Я. Вильсона вдоль возводившихся новых строений. Площадь завода увеличилась на 125 квадратных саженей (около 570 кв. м).

28 января 1850 года здания завода освятили, начался производственный процесс. Впервые посетивший завод 8 февраля император Николай остался доволен его устройством, порядком и стал еще пристальнее следить за работой «Арсенала». Завод вскоре получил приглашение поучаствовать в первой Всемирной выставке, которая состоялась в 1851-м в Лондоне.

На войне

«Русские артиллеристы во время Крымской войны 1853–1856 годов»

Фото: Джузеппе Рава / flickr.com

«Русские артиллеристы во время Крымской войны 1853–1856 годов»

Фото: Джузеппе Рава / flickr.com

Прошло всего три года, и Великобритания вместе с Францией объявили в 1854-м России войну, вступив в Крымскую кампанию на стороне Османской империи. Фактически после этого «заварушка» между Россией и Турцией превратилась в полноценную войну. Завод «Новый Арсенал» заработал на оборону, причем не так эффективно, как хотелось бы. Победы в той войне Россия не одержала, но и английский лорд Генри Пальмерстон, в мечтах уже разрезавший Российскую империю на части, как праздничный пирог, и распределявший куски по своему усмотрению, не смог осуществить свои планы.

При всей неуспешности для России Крымская война показала, чем грозит неэффективная работа оборонного предприятия. Даже если учесть, что казенные оружейные заводы России, коих было три, работали на полную мощность только в 1854–1855 годах, все равно они должны были изготовить не менее 210 000 единиц огнестрельного оружия. На деле цифра была в два раза меньше.

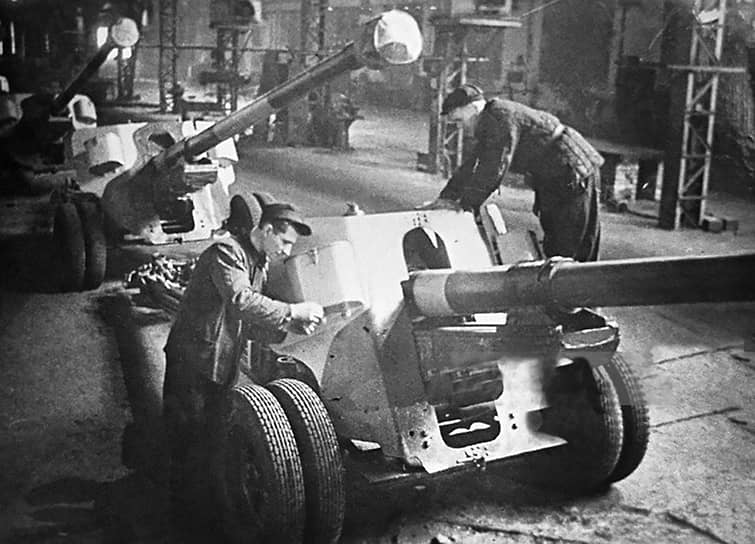

1942 год. Машиностроительный завод № 7 имени М. В. Фрунзе («Арсенал») во время Великой Отечественной войны

Фото: Завод «Новый Арсенал» / ВКонтакте

1942 год. Машиностроительный завод № 7 имени М. В. Фрунзе («Арсенал») во время Великой Отечественной войны

Фото: Завод «Новый Арсенал» / ВКонтакте

Впрочем, дальнейшая история предприятия полна поводов для гордости. В 1940 году «Новый Арсенал» был переименован в Машиностроительный завод № 7 имени М. В. Фрунзе. Завод специализировался на выпуске артиллерийских систем. Перед Великой Отечественной было создано минометно-конструкторское бюро: испытывались 50-мм, 82-мм и 120-мм минометы. Завод не успел полностью эвакуировать оборудование, поэтому продолжал работать и в годы войны, под немецкими бомбами. Здесь как могли ковали победу и спасали жизни, в том числе собственных рабочих — в основном женщин и подростков. В годы блокады арсенальцы, вооруженные автоматами собственного изготовления, смогли доставить 20 тонн продовольствия, которые с Ладоги по Ледовой дороге не успевали отвозить в Ленинград. Предприятие сильно пострадало от бомбежек, но действовало, давая фронту автоматы, мины, снаряды для «Катюш». После прорыва блокады заводской коллектив, которому за перевыполнение плана в 1942 году было вручено Красное знамя, начал осваивать новое грозное орудие — 100-мм противотанковую пушку БС-3. Прозванное «Зверобоем», оно с первого удара пробивало броню немецких «Тигров» и «Фердинандов».

В 1953 году Государственный союзный завод № 7 имени М. В. Фрунзе перешел в ведение Министерства оборонной промышленности СССР.

Сегодня основное направление деятельности предприятия — производство космических аппаратов и морских артиллерийских и пусковых установок.

2010-е годы. Цех металлообработки ОАО «Машиностроительный завод "Арсенал"»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

2010-е годы. Цех металлообработки ОАО «Машиностроительный завод "Арсенал"»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости