Портреты сопричастности

Художники стали приезжать на Байкало-Амурскую магистраль вместе с фоторепортерами и почти сразу за начавшими прокладывать трассу строителями. Уже через два года творческие командировки, поддержанные Министерством культуры и ЦК комсомола, стали массовым явлением, и на четвертом съезде Союза художников РСФСР в 1976 году было решено устроить республиканскую выставку. В московском и ленинградском Манежах были показаны две масштабные экспозиции, за следующие несколько лет объехавшие всю страну: «Мы строим БАМ» в 1980 году и «Художники советской России — БАМу» в 1987-м.

Андрей Яковлев. «Сопричастность», 1977 год

Фото: Государственный Русский музей

Андрей Яковлев. «Сопричастность», 1977 год

Фото: Государственный Русский музей

В 1977 году ленинградский художник Андрей Яковлев создает работу «Сопричастность» — большая картина входит в цикл «Ленинградские километры БАМа», возникший по итогам творческой командировки. Это двойной портрет, отсылающий к традициям классической живописи Возрождения и новейшему американскому гиперреализму одновременно: в аскетичном интерьере рабочей бытовки на фоне окна изображены строитель БАМа с нашивкой на рукаве куртки и художник с палитрой. Сопричастность — одно из самых важных слов для понимания 1970-х годов.

Актуальная тема трудового подвига была для многих художников способом продолжать работать в привычных стилях и жанрах — пейзажисты делают основной упор на изображении тайги, портретисты отрывают от работы и усаживают перед собой в качестве модели водителей, строителей, крановщиц и штукатурщиц. Байкало-Амурская магистраль и все люди, работающие там, становились источником вдохновения для фотографов, которым выпадал шанс сделать лучшие документальные и постановочные кадры, но только изобразительное искусство могло обеспечить вольную или невольную идеализацию и создать так необходимый вдохновляющий образ стройки.

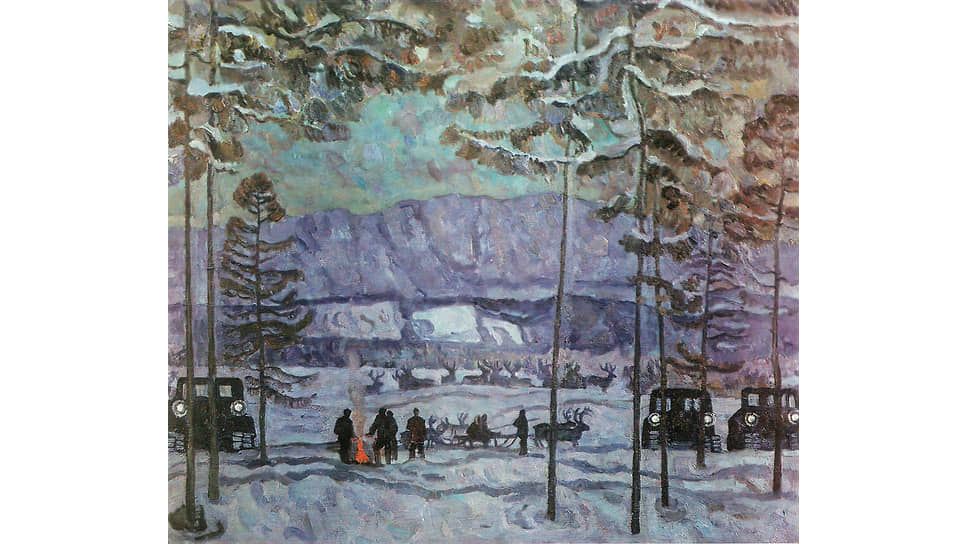

Ким Коваль. «Встреча в пути», 1977 год. Из серии «По трассам БАМа»

Фото: Ким Коваль

Ким Коваль. «Встреча в пути», 1977 год. Из серии «По трассам БАМа»

Фото: Ким Коваль

Первыми включились художники из Сибири и с Дальнего Востока — даже будучи выпускниками столичных творческих вузов, они сохраняли связь с родными местами, быстрее и лучше других понимали и чувствовали их настроения. Хабаровский график Александр Гуриков создает после поездки серию офортов «Хроники таежных горизонтов» — понятное желание вместить в каждую работу всю массу происходящих на его глазах событий рождает на листах цветных гравюр необычно сильное и драматическое напряжение. Ким Коваль из Уссурийска — в это время уже заслуженный художник России — увлечен темой контактов человека и природы: погонщики оленей и водители трелевочных машин в его работе из серии «По трассам БАМа» окружены пейзажем и объединены его величием. Бурятская художница Альбина Цыбикова — недавняя выпускница московского Суриковского института — была сценографом, оттого герои ее работы из «БАМовской серии» на разъезде Гоуджекит погружены в пространство, напоминающее о сценическом действии и полное тонкого лиризма. Еще один хабаровчанин мастер книжной иллюстрации Геннадий Павлишин создает серию рисунков «Повстречались магистрали на Амуре», вошедших в книгу «Навстречу времени: От Байкала до Амура. БАМ-1986» с текстом Владимира Сунгоркина. Художник в течение десяти лет путешествовал по БАМу, с документальной точностью изображая разные места стройки.

Альбина Цыбикова. «Гоуджекит, 2 апреля», 1978

Фото: Алла Цыбикова

Альбина Цыбикова. «Гоуджекит, 2 апреля», 1978

Фото: Алла Цыбикова

Искусство о жизни БАМа имеет общее стремление художников найти изобразительный язык, который будет созвучен историческим переменам. Во всех «бамовских» картинах и рисунках видно, как столкнувшиеся с новыми творческими вызовами и задачами художники перестают быть пассивными, раз за разом пробуют и начинают искать художественную форму, способную выразить масштаб событий. Должно быть, поэтому авторы то и дело включают в работы автопортрет, изображая себя вместе с участниками стройки как свидетелей происходящего. Даже небольшие по размерам произведения решаются живописцами в этюдной и монументальной манере, призванной передать свежесть впечатлений и создать задел для новых картин на будущее. Многие авторы очень разных творческих индивидуальностей — как, например, Василий Дмитриенко или Юрий Подляский — используют узнаваемые приемы «сурового стиля». Оформившийся в советском искусстве в начале 1960-х годов, «суровый стиль» начинался как раз с картин о жизни геологов и нефтяников и оказался органичным для выражения трудового героизма, превратившись за десятилетие в самостоятельный и богато разработанный художественный язык.

Евгений Винокуров. «Встреча в пути», 1978 год

Фото: Евгений Винокуров

Евгений Винокуров. «Встреча в пути», 1978 год

Фото: Евгений Винокуров

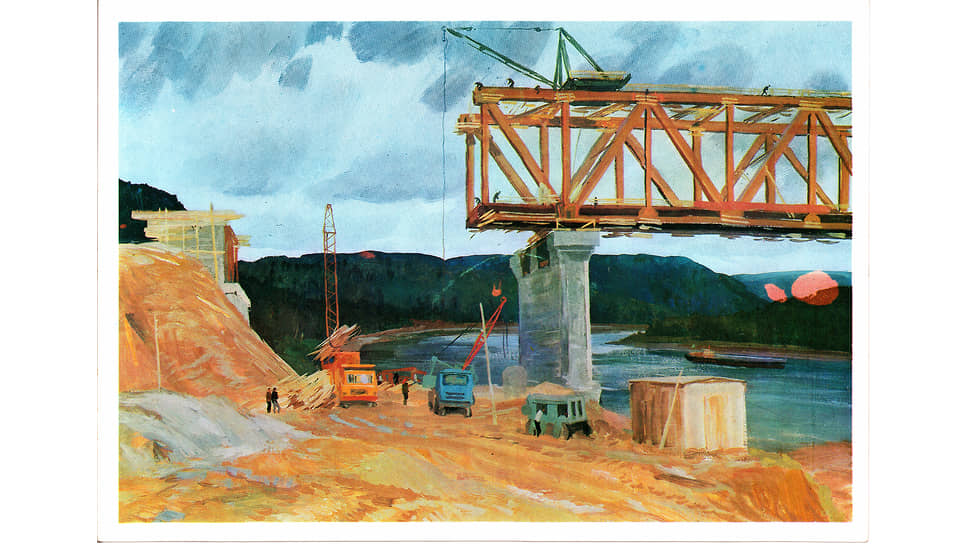

Образ «нашего современника», над которым десятилетия бились советские живописцы, по-разному пробуя свести многообразие жизни к единству реалистической картины, в эти годы был явлен на БАМе с простотой и конкретностью. Художники столкнулись здесь с таким масштабом явлений, что никакое художественное преувеличение не могло быть лишним. Все люди на БАМе остро и по-новому переживали подлинность жизни. Всякая экстремальная ситуация многократно усиливала человеческие качества: лирики не просто оставались лириками, но получали (возможно, впервые в жизни) подлинное жизненное обоснование своему живописному лиризму. На картине Евгения Винокурова «Встреча в пути» водитель тягача, везущего ферму моста, выйдя из кабины, видит радугу в бескрайнем просторе. Популярным жанром стал «изорепортаж» — открытки с работами художника Юрия Титова были напечатаны тиражом в 170 тыс. и расходились по всей стране.

Юрий Титов. «Начало БАМа», 1976 год

Фото: Ю. Титов

Юрий Титов. «Начало БАМа», 1976 год

Фото: Ю. Титов

Серия Вячеслава Жемерикина «Мы на БАМе» была создана в 1974–1976 годах и запечатлела зарождение стройки и будущей легенды. Эти картины написаны молодым человеком — художнику родом из Иркутска чуть больше тридцати лет, и, как и его герои, он находится на пороге главных творческих свершений. Яркие цветные работы полны движения и по-настоящему молодежного задора, автор явно любуется своими моделями — среди них и девушки-маляры, и электрики, тянущие линию к новому поселку. Свобода и динамизм живописи способны донести до зрителя непрекращающееся движение жизни, которым полны стройка и ее участники. Владимир Загонек — ленинградский мастер портретной живописи — берет лирическую ноту в картине «Лесорубы»: изображая могучих мужчин в бревенчатой избе с приметами их спартанского быта, художник передает простое и вместе с тем весомое ощущение слитности жизни, где все существует сейчас и неотделимо друг от друга.

Владимир Загонек. «БАМ. В палатке лесорубов», 1975 год

Фото: Владимир Загонек

Владимир Загонек. «БАМ. В палатке лесорубов», 1975 год

Фото: Владимир Загонек

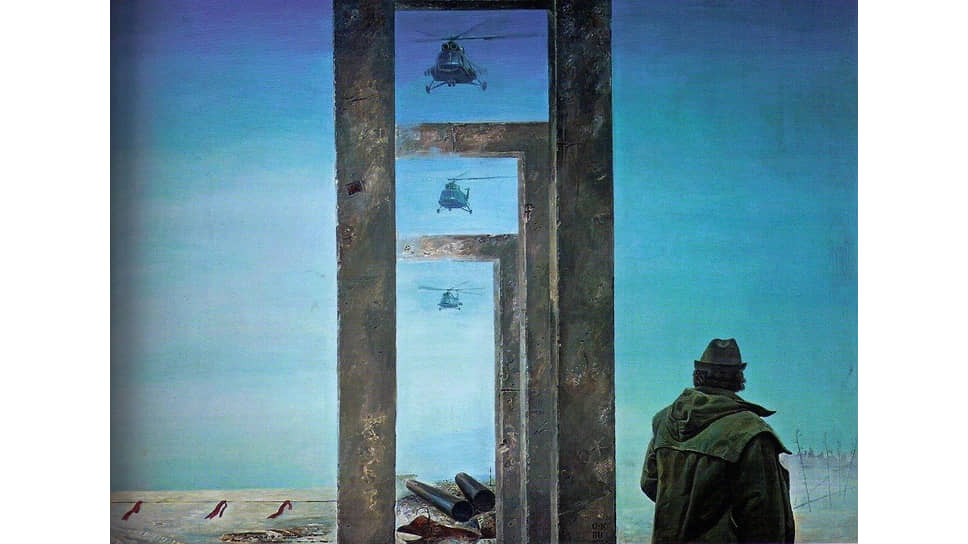

В сторону заостренного фотографического реализма движется в творческих поисках новосибирский художник Михаил Омбыш-Кузнецов, создавший много работ о жизни сибирских нефтяников. К этому большому циклу принадлежит и картина «Освоение», на которой небо заполняют летящие один за другим вертолеты, поэтому легко вообразить, что слышит и переживает герой полотна — инженер, проектировщик или начальник стройки, наблюдающий начало реализации собственной мечты.

Михаил Омбыш-Кузнецов. «Освоение», 1980 год

Фото: Михаил Омбыш-Кузнецов

Михаил Омбыш-Кузнецов. «Освоение», 1980 год

Фото: Михаил Омбыш-Кузнецов

Конечно, художники добивались живописного качества и проработки деталей не в полевых условиях, а позже, в мастерских, но опыт погружения в бурлящую жизнь БАМа ни для кого не мог пройти даром. Вокруг строительства магистрали образуется своя особая субкультура, во многом неподвластная регламентации и неподотчетная контролю. Поездка на БАМ, в гущу событий, была для художников средством против творческой атомизации и человеческой разобщенности, какую многие испытывали в эти годы.

Это было время, когда всякий художник даже самого скромного таланта ощущал тесноту; любые рамки, мировоззренческие или художественные, начиная с жанровых и повествовательных, стали требовать выхода и преодоления. Рядом с мотивом тесноты и духоты включается и всегда звучит мотив нетерпения, желания уехать прочь и как можно скорее. Уводящие в будущее рельсы БАМа становились ярким образом такого стремления. Тема трудового подвига для художников эпохи «позднего застоя» стала одним из спасительных средств. Решение сугубо живописных задач сопровождалось идеологически проверенной тематикой и названием, открывавшим двери на выставки. Сами того не подозревая, члены Союза художников оказались первостатейными концептуалистами.

В 1980 году московский художник Олег Филатчев пишет картину под названием «БАМ. Водители "Магирусов"» — эти самосвалы с дизельным двигателем производились в Западной Германии и были специально заказаны для строительства БАМа. Задумчивость и утонченность облика, какая не вяжется с работой шофера гигантской машины, не позволяют до конца поверить, что перед нами результат наблюдений, а не плод фантазии художника. Однако художник не просто служит искусству в меру собственного понимания, а ставит и решает важную социальную задачу поиска идеала. Показанные им трое молодых людей внешне мало отличаются от сверстников со студенческой скамьи, и художник убеждал своих зрителей в столичных выставочных залах этого времени: чем бы мы ни занимались и где бы ни трудились, мы едины.

Юрий Ракша. «Разговоры о будущем», 1979 год

Фото: Юрий Ракша

Юрий Ракша. «Разговоры о будущем», 1979 год

Фото: Юрий Ракша

Другой известный московский живописец Юрий Ракша пишет в 1979 году «Разговоры о будущем», также взяв за основу впечатления от поездки на БАМ. Пятеро героев картины и сам художник слева — деятельные мечтатели, изображенные в это атеистическое время почти по канонам религиозной живописи. Они не просто связаны дружбой и общим делом, но переживают внутреннее единение. Состояние ожидания в мире, где стволы сосен упираются в чистое голубое небо и только что поставлен первый оконный переплет в новом деревянном доме,— ценная и понятная каждому эмоция.

Идеологическая установка на «новую историческую общность людей — советский народ», провозглашенная в 1961 году и подтвержденная в 1971-м, вступила во взаимодействие с жизнью во всем ее разнообразии. Формы коллективности становятся в это время особенно актуальными, в том числе «чувство локтя», рожденное совместной работой, будь то строителя или художника. Очевидно, что авторы картин, воспевавших трудовой подвиг, оказались в историческом проигрыше — 1970-е и 1980-е годы российского искусства в мировой художественной истории будут связаны совсем не с их именами. Члены Союза художников и участники «бульдозерной выставки» нонконформистов совершенно по-разному переживали коллективность, но все равно не могли остаться в стороне от истории. Искусство, рожденное БАМом, в наши дни регулярно появляется на выставках, посвященных эпохе 1970-х, а значит, оно выражает нечто существенное.