«Мы приходим к совершенно новому классу антидепрессантов»

Нейробиолог Рауль Гайнетдинов — о том, как в России разрабатывают революционные средства против заболеваний мозга

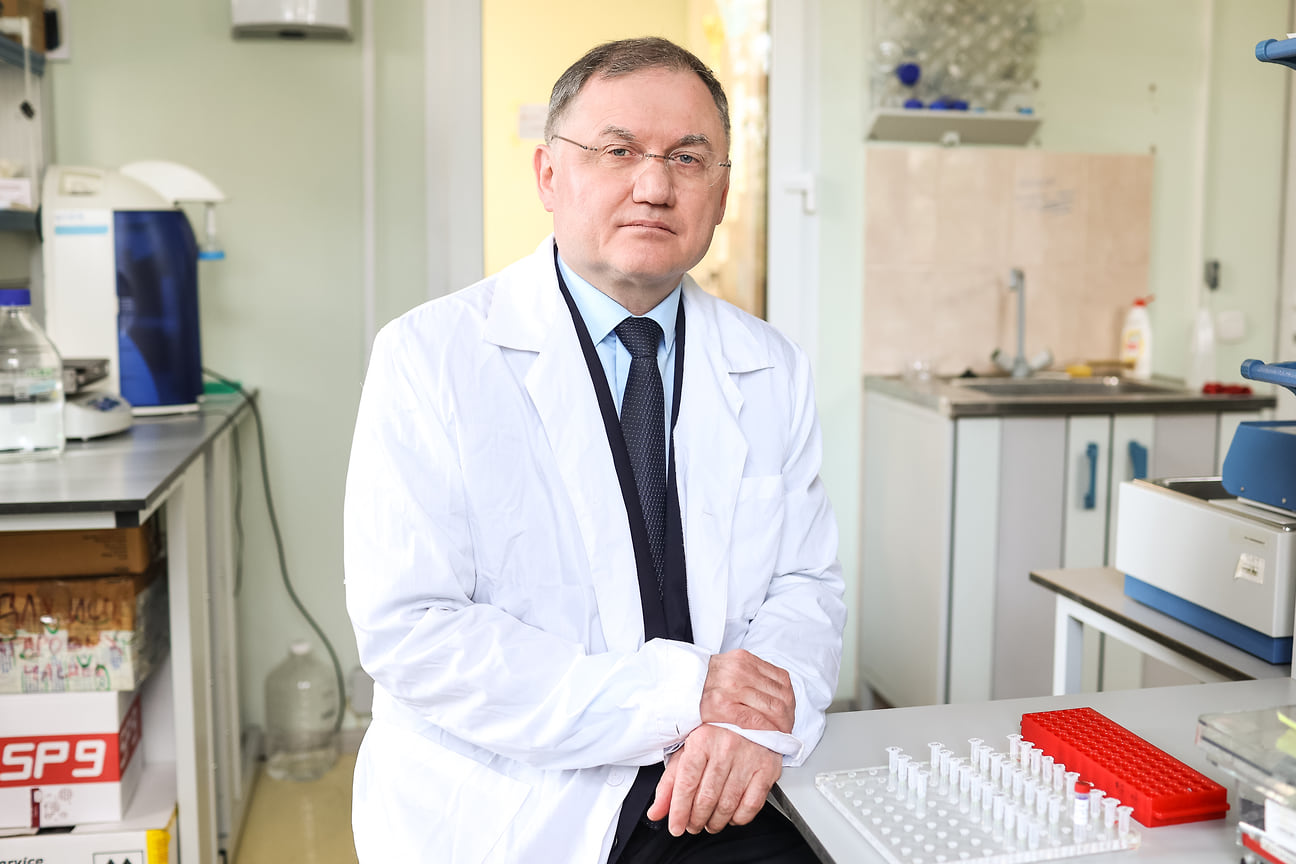

Казалось бы, как удобно: принял таблетку, и тебе уже не грозят ни психические, ни нейродегенеративные заболевания. Оказывается, это близко к реальности. Как могут работать такие таблетки и не стоит ли ждать от них неожиданных побочных эффектов? Рассказывает Рауль Гайнетдинов, директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ, заведующий Лабораторией нейробиологии и молекулярной фармакологии.

Сотрудники лаборатории нейробоилогии во главе с Раулем Гайнетдиновым

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

Сотрудники лаборатории нейробоилогии во главе с Раулем Гайнетдиновым

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

— Как начались ваши исследования?

— Эта история началась в уже далекие 80-е годы прошлого века, вскоре после того как я окончил Российский государственный медицинский университет имени Пирогова, медико-биологический факультет. После университета работал в Институте фармакологии РАМН в Москве, занимался проблемами психофармакологии дофаминовой системы. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по фармакологии системы дофамина, посвященную поиску новых антипсихотиков с минимальными побочными эффектами.

Все мы знаем, что дофамин — это гормон удовольствия. Когда мы получаем удовольствие, уровень дофамина у нас повышается. Но совсем немного.

Если он повысится, например, в десять раз, у человека может возникнуть психоз. Так случается в результате приема большой дозы наркотиков.

А еще ученые обнаружили, что уровень дофамина существенно повышен у больных шизофренией. Так возникла мысль: а нельзя ли лечить психические заболевания с помощью блокаторов дофаминовых рецепторов?

Дело в том, что все ныне существующие нейролептики блокируют рецепторы дофамина D2-подтипа. А всего их пять подтипов. Но что такое рецептор? Это белок, который переносит сигнал снаружи клетки внутрь нее.

В норме дофамин активирует и запускает внутриклеточные биохимические процессы. А когда дофамина много, эти процессы работают слишком интенсивно, антипсихотик блокирует этот D2, и тогда психоз у человека уходит.

— Неужели вылечить шизофрению так просто?

— Вылечить невозможно, но симптомы убрать можно. Правда, через некоторое время опять может начаться психоз, а все время держать на блокаторах D2-подтипа трудно, потому что слишком много побочных эффектов: и с движением проблемы, и гормональные проблемы, диабет… Когнитивные проблемы — все как бы затупляется, как пыльным мешком по голове.

Мы с моим научным руководителем Кириллом Сергеевичем Раевским пытались найти новые антипсихотические средства с минимальными побочными эффектами. У нас были свои идеи. И вот спустя 30 лет я это делаю, но только совершенно другим способом, о котором тогда не знал.

Я с юных лет оказался в мире дофамина — лично знал всех лидеров в области дофамина, всех трех нобелевских лауреатов, дружил с ними благодаря Кириллу Сергеевичу, потому что он еще 1990-е стал меня вывозить на разные западные конференции по дофамину.

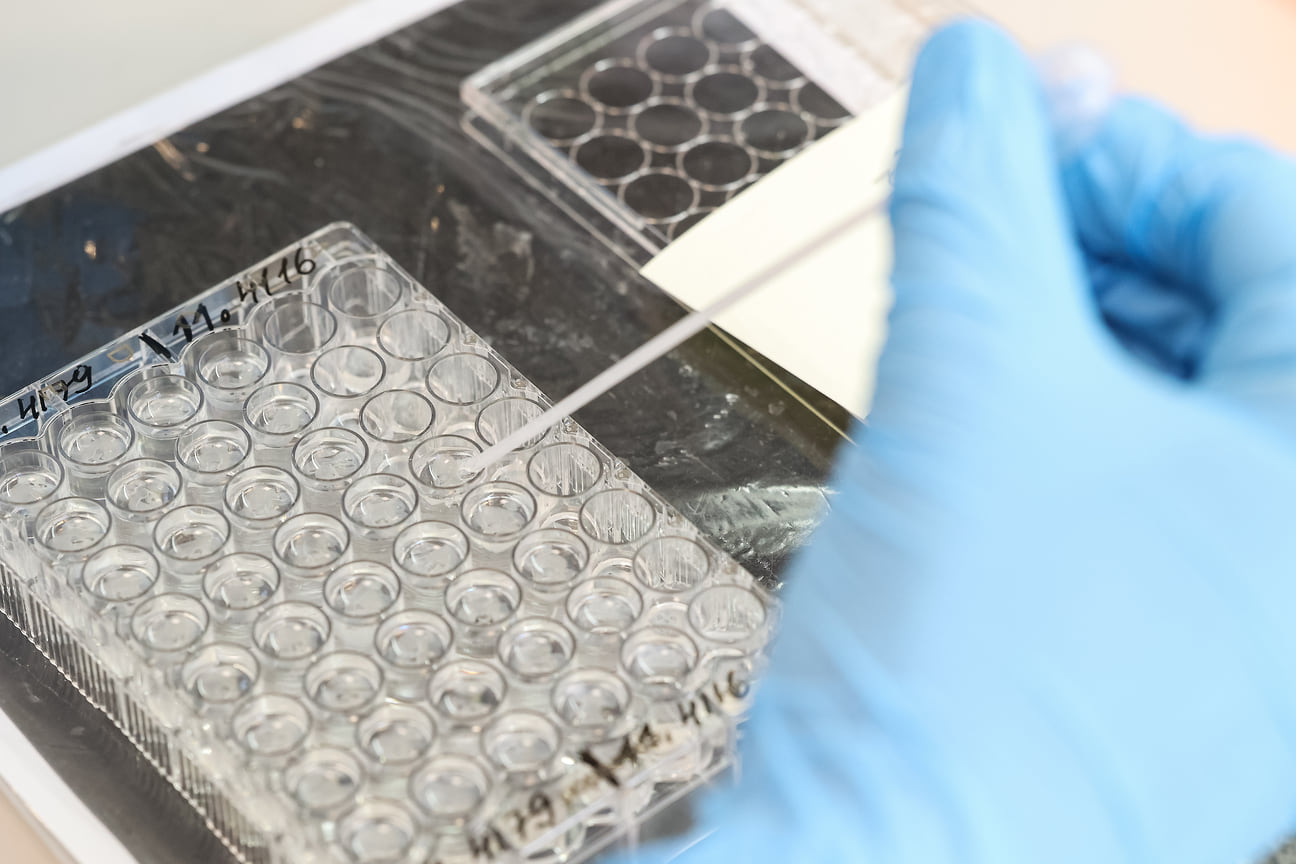

Подготовка экспериментального материала для иммуногистохимического окрашивания

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

Подготовка экспериментального материала для иммуногистохимического окрашивания

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

— А в 1996 году вы уехали работать в Америку…

— Да, в Duke University, где был постдоком. До 1996 года я работал в России, у меня была своя команда, но потихоньку она развалилась — денег не было, ничего не было. Я решил уехать, как я считал и до сих пор считаю, к лучшему в мире эксперту в области дофамина — профессору Марку Карону, который работал в этом университете. Он меня знал, мы с ним встречались, и после моего одного-единственного письма он меня сразу взял на работу. И так я и моя жена и ближайшая коллега Татьяна Сотникова работали в США до 2008 года.

Мы с Марком много чего интересного сделали в области дофамина. К сожалению, полтора года назад он ушел из этого мира. Я и многие мои коллеги называли его Мистер Дофамин.

Второй человек, с которым я работал, его ближайший друг и учитель Боб Левковиц. Сейчас он нобелевский лауреат. Они с Марком когда-то открыли первые рецепторы для адреналина и норадреналина. Потом уже появились рецепторы для дофамина, серотонина и так далее. Они предсказали, что рецепторов будет много, но не предполагали, что настолько.

Сейчас известны более 800 таких рецепторов. Это дофаминовые, норадреналиновые, серотониновые, мускариновые рецепторы, гистаминовые рецепторы — например, на этом строится действие антигистаминных препаратов, таких как димедрол или супрастин. Морфин воздействует на опиоидный рецептор.

— Знание всех рецепторов дает возможность разработки новых лекарств, верно? Чем больше мы знаем о структуре и функций рецепторов, тем больше можем лечить болезней?

— Да. На сегодняшний день 40% лекарств, которые вы видите в аптеке, либо активируют эти рецепторы, либо блокируют их. По-научному — это либо агонисты этих рецепторов, либо антагонисты.

Все ныне существующие антипсихотики — это антагонисты D2-рецептора. Они блокируют D2-подтип дофаминового рецептора. Мы этим очень серьезно занимались с Марком. В это время появились так называемые нокаутные животные — генетически измененные животные, на тот момент это были мыши, у которых один ген и, соответственно, один белок нокаутировали, убрали. Когда его убираешь, можно изучать. Ты видишь, какие физиологические изменения происходят, и можешь предположить, за что же отвечает этот белок. Можно попробовать влиять на этот белок лекарством, и, если это работает, значит, ты можешь что-то изменить. Мы с Марком стали одними из лидеров в области дофамина с этими работами.

И тут в 2001 году вдруг появляются новые рецепторы, о которых никто не знал. Это рецепторы, связанные со следовыми аминами — молекулами, очень похожими на дофамин, серотонин, норадреналин, адреналин, но функция их оставалась почти неизученной.

— Почему?

— Потому что следовые амины обнаруживали в маленьких концентрациях, и никто не понимал, как они работают, за что отвечают. Открыли их другие ученики моих учителей Марка и Боба: они пытались найти новые рецепторы для серотонина, а нашли — для следовых аминов. Сами они это изучать не смогли и пришли к Марку и Бобу. Те сами не проводили эксперименты, они слишком большие ученые, сказали мне: «Хочешь этим заняться?» Я ответил: «Хочу!»

Так я и оказался в области следовых аминов. А поскольку были обнаружены рецепторы, стало возможно их изучать с помощью этих «нокаутов»: выключаешь рецептор и смотришь, какие физиологические функции у животного изменились. Но в 2008 году мы с Татьяной решили переехать в Европу.

— Почему? Ведь в Америке все складывалось удачно?

— Мы устали от Америки. Переехали в Италию, в Итальянский технологический институт. Когда переехали, тема в Университете Дюка закрылась — без нас они не смогли продолжать. Никто не взялся за эту тему. В Италии я создал лабораторию, проработал в ней восемь лет, за это время мы довольно сильно продвинулись. Нас стала поддерживать всемирно известная швейцарская компания Roche, они давали деньги, гранты. Потом я решил переехать в Россию.

Рауль Гайнетдинов

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

Рауль Гайнетдинов

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

— Устали от Европы?

— Наверное.

— Не так часто случается, когда ученый, состоявшийся на Западе, решает вернуться. Какие были причины?

— Переезд из Америки в Италию был обусловлен тем, что нам не хватало культуры. Ее почти нет в Америке. Там хорошо работать, но очень скучная жизнь. В Италии культура богаче, конечно. Но все равно я хотел уехать в Россию, где все для меня родное. Проблема была в том, что в России меня тогда никто не ждал.

— Вы скучали?

— Еще как! Я с первого года хотел вернуться в Россию. Я и Бобу, и Марку говорил об этом. Все знали, что я вернусь. Первые десять лет в Америке я шутил так: я раз в год приезжаю в Америку в командировку на 11 месяцев. Потом мне надоела эта шутка, потому что это было уже не смешно. Никаких возможностей вернуться не было.

— А потом возможности появились?

— Появились мегагранты, которые мне, правда, не дали. Я был зол как черт, когда их дали тем людям, которые хотели ехать в Россию ненадолго, только за большими деньгами, а я хотел вернуться навсегда — и мне не дали. Примерно к 2014–2015 году стало лучше, появился Российский научный фонд, РНФ: он стал давать реальные деньги, которые можно честно выиграть. Появилось «Сколково», где я стал профессором. Это меня и вытащило из Италии в Россию.

Я приехал в 2013 году. Но в Сколково тогда почти ничего не было. Только в последние годы появились помещения и оборудование. А тогда это было просто название. Я с трудом смог договориться, что фактическая лаборатория у меня будет в СПбГУ, где уже здания и лабораторные помещения есть, и там можно реально работать. Мы получили большой грант РНФ, институциональный, на целый университет, на создание пяти лабораторий мирового уровня.

Мы тогда создали Институт трансляционной биомедицины, ректорат нас очень серьезно поддержал. Мы получили лаборатории и очень хорошие по тем временам деньги. На эти деньги мы, в частности, реконструировали виварий, я смог привезти туда нокаутных животных из Италии, обустроить лабораторию. Тут надо сказать, что всего таких рецепторов следовых аминов у человека шесть. У мышей больше, но я интересуюсь только теми, которые есть у человека,— я ведь хочу делать лекарства не для мышей, а для человека.

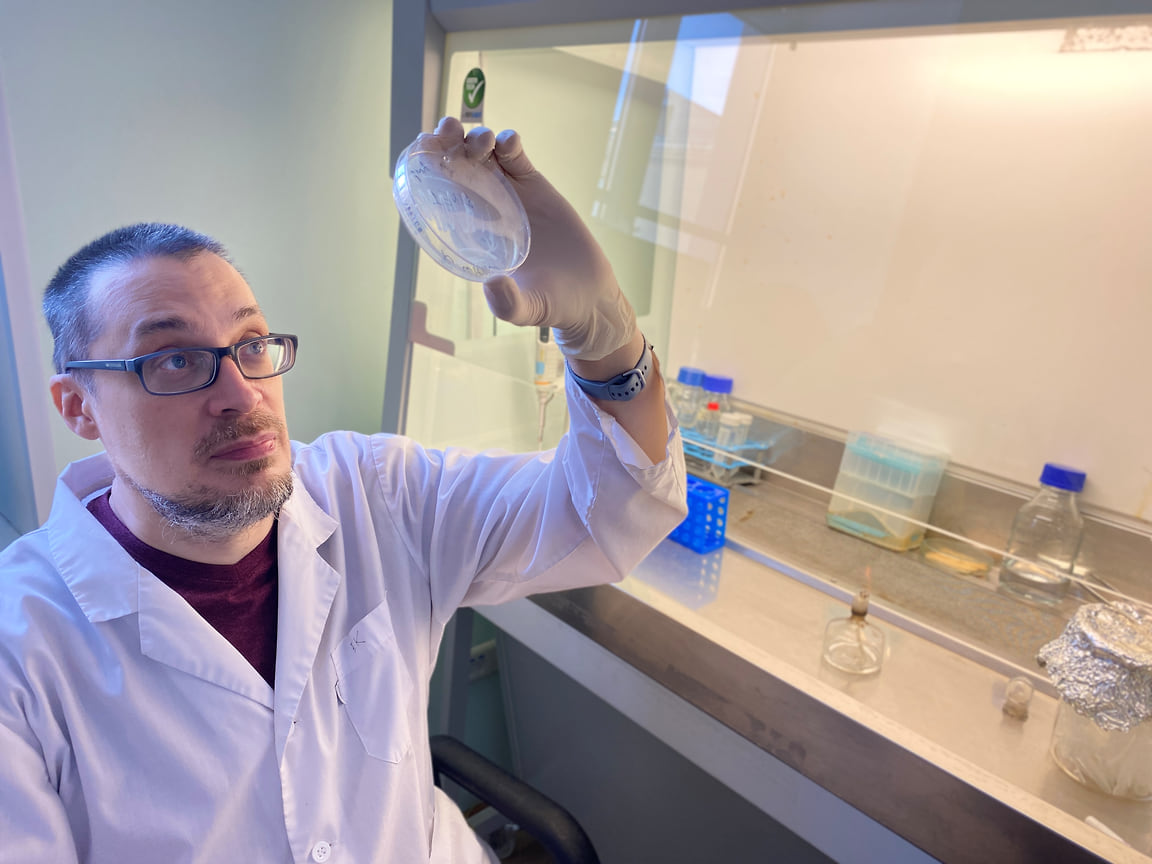

Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Евгений Канов за работой в бактериальном боксе

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Евгений Канов за работой в бактериальном боксе

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

— А почему у мышей больше аминов, чем у людей?

— Никто не знает. У рыб их вообще 122, у мышей — 14, у крыс — 17, а у дельфина — 0.

— Значит, на дельфинах вы бы не смогли ничего изучить?

— Не смогли бы! И вот мы начали двигаться в этом направлении. Roche получил довольно убедительные доказательства, что те лекарства, которые активируют этот рецептор, первый, наиболее изученный — TAAR1 называется, играют огромную роль. Фактически это новые антагонисты D2-рецептора.

Эффект такой же: ты активируешь этот рецептор и выключаешь дофаминовую систему. Теперь мы не блокируем D2-рецептор, мы идем через TAAR1, а они с D2 «сидят» рядом на мембране. И, вместо того чтобы блокировать один, ты активируешь другой, и меняется свойство первого.

— А лекарства у вас какие получились?

— Очень мягкие, которые убирают психоз, но не вызывают побочных эффектов.

— Нигде в мире ничего подобного тогда не было?

— Не было. Мы были одними из первых, кто предложил эту идею и таким образом стали лидерами в этой области. Начинал я это в США и Италии, потом все перенес сюда. Но швейцарцы, пользуясь нашими наработками, сейчас уже на второй стадии клинических испытаний. Данные были многообещающими, швейцарцы были в восторге, но сейчас они все засекретили, и о результатах мы не знаем.

Теперь другая компания стала это разрабатывать — японско-американская «Суновион» (теперь «Сумитомо»), которым я на какой-то конференции подсказал эту идею. Они тогда не знали про эти рецепторы. И вдруг обнаружили лекарство, которое было многообещающим на начальном этапе, так что про него на Западе говорили: «Прорыв в фармакологии!». Минздрав США утвердил его как прорывное лекарство, а это ускоряет процесс выхода в клинику года на два-три.

— В чем суть действия этого лекарства?

— Это галоперидол без побочки.

Это значит, что его можно применять и при депрессии, и при тревожности, и при шизофрении, и при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера. Множество заболеваний мозга, где можно это использовать, потому что нет побочных эффектов.

— Но кроме быстро проявляющегося побочного эффекта могут быть и долгосрочные. Вряд ли их успели изучить, ведь на это нужны годы?

— Пока есть данные только на год. Вы правы: бывает, что проявляется и через два, и через пять. Мы надеемся, что такого не будет, потому что мы модулируем рецепторы мягко, без выключения функции.

Лекарство уже есть на стадии клинических испытаний, швейцарцы назвали его ралмитаронт, а американцы и японцы — улотаронт. Если взять начальные буквы из каждого, получится мое имя — Рауль.

— Лекарства назвали в честь вас?!

— Вот такое забавное совпадение. Или не совпадение — не знаю. Чтобы такое название получить, нужно примерно три года и $3–4 млн. А тут две компании, не договариваясь, вот так назвали. Это удивительно.

— Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь в России? На какой стадии ваша работа, когда у нас появится свое лекарство?

— Мы в СПбГУ создали уникальную коллекцию животных, где представлены нокауты всех шести рецепторов. У нас две задачи. С первым рецептором понятно, что надо делать,— просто разрабатывать лекарство. У нас есть три патента, мы нашли такие же лекарства, как в Швейцарии и Америке, но думаем, что они могут быть даже лучше.

Проблема в том, что мы не можем получить серьезное финансирование, чтобы всю «доклинику» провести, а потом еще и клинические испытания. Это большие деньги. А наши компании в нас не вкладываются. Они пока не уверены, что это сработает.

Если бы на Западе такое лекарство уже вышло, они бы вложились. Но у них еще не вышло — мы опережаем время. Поэтому никто не хочет рисковать. И мы на маленькие гранты тащим разработку как можем.

В последние месяцы по этой теме произошел рывок — вышло две статьи в Nature и одна в Cell от китайцев. Стало ясно, что и китайцы включились в гонку. Они тоже запускают свои лекарства. А они очень быстрые ребята. Сейчас и в Швеции началась разработка собственного лекарства на эту тему. В общем, надо спешить.

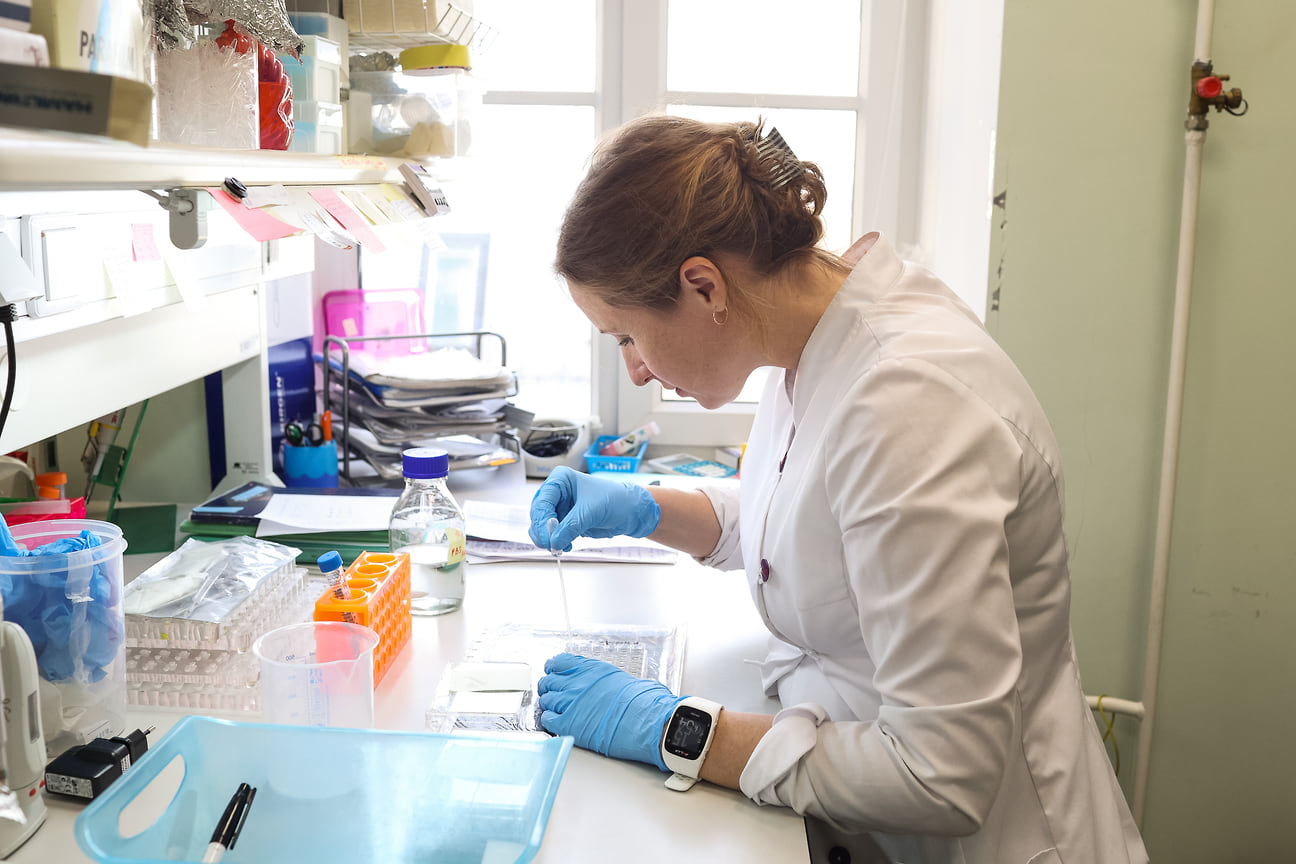

Научный сотрудник, кандидат биологических наук Наталья Католикова работает с гистологическими срезами

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

Научный сотрудник, кандидат биологических наук Наталья Католикова работает с гистологическими срезами

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

— Тогда почему вы говорите, что мы лидеры?

— Моя группа лидирует в этой области. Но почему-то разрабатывается все там. Это обидно.

— Вы не хотите вернуться туда?

— Нет, не хочу. Мне и здесь хорошо.

— Но ведь у вас нет возможности проводить полноценные доклинические и клинические испытания…

— Пока нет, но я надеюсь, что скоро будет. Мы получили первую национальную премию «Вызов», и это, надеюсь, переломит ситуацию. Со мной начали по-серьезному разговаривать. Предварительные переговоры на эту тему уже начались.

— Представим, что все получилось. Что тогда будет?

— Лет через пять в России будет новое лекарство. Это лекарство будет отличаться от существующих не только отсутствием побочки — у него новый механизм действия.

— А в чем новизна?

— Новые рецепторы, которыми мы занимаемся, являются мягкими модуляторами дофаминовой и серотониновой систем мозга. Так рождается новое поколение лекарственных средств, которое в принципе еще никто нигде не видел, но предварительные данные, которые демонстрируют в Америке и Японии, впечатляют. Это одно направление, которое мы пытаемся развивать. Нужна существенная поддержка какой-нибудь серьезной фармкомпании, и тогда мы сможем посоревноваться с западными компаниями.

Остальные пять рецепторов — тут мы абсолютные лидеры по числу публикаций. Дело в том, что в 2007 году в Nature вышла статья Нобелевского лауреата Линды Бак которая получила премию за открытие принципов функционирования обонятельных рецепторов. В этой статье она довольно резко заявила, что остальные пять рецепторов следовых аминов исключительно обонятельные и что их в мозге нет, они работают только на уровне обонятельного эпителия и отвечают за «инстинктивные запахи» — это запах гнили, феромонов; отвечают за то, как мышка узнает кошку или как антилопа узнает, где тигр прошел.

Но дело в том, что эти следовые амины являются продуктом декарбоксиляции аминокислот: когда в аминокислоте убираешь кислоту, остается амин. Это и есть следовые амины. У нас в организме есть собственные декарбоксилазы, и они это потихоньку делают. Но самое интересное — их очень много у бактерий. И каждый раз, когда идет бактериальная ферментация или гниение, вызванное бактериями, появляются эти амины в большой концентрации. Поэтому следовые амины находят в сыре, в вине, в копченостях. Везде, где есть бактериальная ферментация, много следовых аминов. Но ведь бактерии есть и в нашем организме, особенно при различных патологических процессах. Вообще, 80% медицины — это гниение. Мы всегда подгниваем, прошу прощения.

— Это как?

— Вот вы порезали палец, он стал нагнивать — там стало много следовых аминов. А рецепторы следовых аминов как раз обнаружены на иммунных клетках, которые должны оказаться на месте повреждения и бороться с нагноением. И вот Линда Бак заявила, что в мозге их нет, это только обоняние — чувствовать запах гнили. И почти все фармакологи перестали работать на эту тему, поверив нобелевскому лауреату. Обонятельные рецепторы фармакологов мало интересуют.

— А вы не поверили?

— А я продолжил. Собрал коллекцию мутантных животных, и на них видны изменения в фармакологии, физиологии — они не только обонятельные, они есть в мозге и много где еще. К примеру, мы нашли их в лимбических структурах мозга — это древнейшая часть мозга, отвечающая за эмоции. Информация от обонятельных путей идет туда, куда идут нервы от нашего обонятельного центра.

Это древнейший эмоциональный мозг, и это говорит о том, что если сейчас разрабатывать лекарство, которое активирует или блокирует их, то мы приходим к совершенно новому классу антидепрессантов.

Это контроль эмоций, противотревожные средства нового поколения.

Кстати, эти рецепторы обнаружены также при разных формах рака, но пока непонятна их роль в онкологии. Мы — почти единственные, кто этим всерьез занимается. Есть еще несколько лабораторий в мире, но мы самые активные по публикациям.

Научный сотрудник, кандидат биологических наук Рамиля Муртазина за работой по подготовке библиотек для скрининга на агонизм

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

Научный сотрудник, кандидат биологических наук Рамиля Муртазина за работой по подготовке библиотек для скрининга на агонизм

Фото: из личного архива Рауля Гайнетдинова

— Вы не преувеличиваете?

— Нет. Нас часто критикуют, что мы цитируем только себя, а цитировать-то почти некого. Например, TAAR5-рецепторы активируются амином триметиламином — это запах гнилой селедки. И блокируется все это прекрасным запахом кедра, тимберолом. А теперь вспомним похороны — запах ладана. Просто так люди это придумали? Как думаете?

— Или еловые ветви…

— Так мы под это подводим научную базу. Мы ведем скрининг, пытаемся найти лекарства, которые будут блокировать запах гнили. Мы считаем, что это — принципиально новый способ лечения психиатрических и других заболеваний. Мы видим изменения в дофаминовой системе на мышах-мутантах. Изменения в серотониновой системе — они тоже каким-то образом вовлечены в эту регуляцию, это надо изучать, но уже ясно, в каком направлении двигаться, где искать.

Проблема заключается в том, что из этих групп соединений, которые блокируют запах гнили, мы пока только четыре активных нашли. На самом же деле их гораздо больше. Таких потенциально активных химических соединений около 30 тыс.

Мы знаем, какую химическую группу соединений надо тестировать, но надо пройти через все 30 тыс. и найти способ их анализировать.

У меня ребята сами разрабатывают тест-системы. Но что такое тест-система? Это клеточная культура, где мы экспрессируем этот рецептор и смотрим, как он активируется или блокируется с помощью разных методик.

— Получается?

— Мы стараемся. Что-то получается. Но до ковида мы купили американскую систему. Есть одна компания, открытая, кстати, другими учениками моих учителей Марка и Боба. Они разработали тест-систему на TAAR5-рецептор. Мы купили ее, но она только на одну тысячу измерений, потом перестает работать. Проверили — все прекрасно сработало. Мы нашли четыре очень интересных соединения блокаторов этого рецептора. Потом — ковид, СВО.

Теперь мы пытаемся купить систему, которая работает неограниченно, но она в Европе стоит €30 тыс., а нам ее предлагают за €90 тыс. Это 9 млн руб., половина моего гранта, я не могу себе такое позволить. Вот на таком этапе мы находимся. Но мы верим, что теперь найдем серьезного спонсора, и все получится. Без такой надежды как можно работать?