Запрограммированный переход

Российский бизнес и госсектор загружают отечественный софт

Последние полтора года санкций кардинально изменили ландшафт российского рынка программного обеспечения. Большое число зарубежных производителей ПО либо покинули рынок РФ, либо существенно сократили свое присутствие на нем. И если до этого импортозамещением софта были в основном озабочены компании с государственным участием, то теперь переход на отечественное ПО стал одним из приоритетных вопросов и в большинстве частных компаний. Но, несмотря на то что российские компании все чаще вынуждены вкладываться и внедрять отечественное ПО, прежнего качества и функциональности придется подождать.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Адаптированные запросы

По данным исследования, представленного аналитической компанией «СТРИМ Консалтинг» в июле текущего года, в 2022-м совокупный объем затрат российских корпоративных и частных пользователей на аппаратное, программное обеспечение с учетом параллельного импорта, а также IT-услуги снизился на 8% и составил 1,91 трлн руб. Аналитики объясняют это уходом из России западных поставщиков программного обеспечения и оборудования. Однако, по их мнению, на аппаратное и программное обеспечение отечественных производителей наблюдался динамичный рост расходов: затраты на отечественные серверы и СХД выросли на 55%, а на отечественное коммерческое ПО — на 52%.

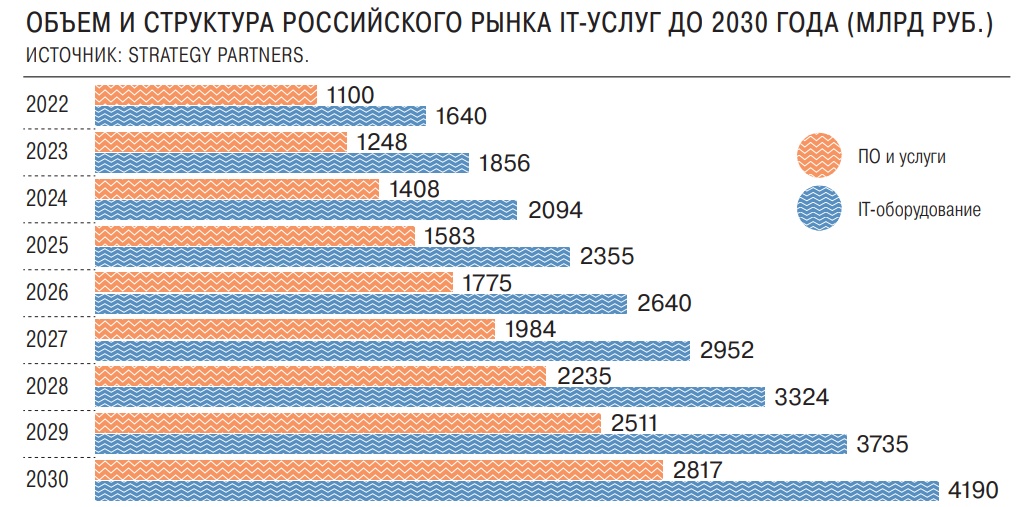

Как отмечается в исследовании, особенно динамично росли расходы на отечественное ПО для кибербезопасности, операционные системы, офисное ПО и системы управления базами данных. Благодаря фактору импортозамещения расходы на коммерческие программные продукты в 2022 году снизились всего на 3%, почти компенсировав уход западных поставщиков ПО. В целом, делают вывод исследователи «СТРИМ Консалтинг», отечественный рынок информационных технологий прошел 2022 год без значительных потрясений. Это связано с тем, что и пользователи, и поставщики смогли быстро адаптироваться к новым реалиям. Они считают, что положительный тренд на российском IT-рынке сохранится и в следующие несколько лет: рынок будет расти в среднем на 10% в год, а его объем по итогам 2025-го может достигнуть 2,8 трлн руб. Основными драйверами роста будут спрос на отечественные программные продукты и оборудование, а также услуги, связанные с импортозамещением и кибербезопасностью, прогнозируют авторы исследования.

Однако даже при высокой необходимости российского бизнеса в замещении зарубежного софта развитие отечественного ПО и его внедрение вряд ли будет проходить безоблачно. Как говорит директор технологической практики Kept Антон Юнушкин, процесс импортозамещения могут тормозить такие факторы, как инертность компаний при внедрении нового, возможности некоторых компаний пользоваться уже закупленными лицензиями на внедренное ПО, существенный разрыв в функциональности между иностранным и отечественным ПО, недостаточная интегрируемость российского ПО и отсутствие совместимости. «К негативным факторам можно отнести также платформенный характер иностранного ПО: при его внедрении компании покрывали сразу несколько функциональных направлений деятельности, тогда как отечественное ПО зачастую носит фрагментарный характер и автоматизирует только какое-то одно направление деятельности или его часть,— продолжает Антон Юнушкин.— Кроме того, в случае специализированного ПО, направленного, например, на автоматизацию производственной деятельности, у российских разработчиков следует отметить недостаточный опыт внедрений и отсутствие развитой базы знаний, а также существенные финансовые затраты на внедрение нового софта».

Сегодня практически у всех компаний различных секторов экономики актуален вопрос замены существующей инфраструктуры на отечественные решения без потери производительности, чтобы все продукты в новой системе были совместимы и хорошо работали. «Поэтому для потребителя важно, чтобы интеграция новых ИT-решений проходила максимально быстро и в автоматическом режиме, вся система работала в связке, не нужно было бы тратить время на то, чтобы "подружить" ее части друг с другом. А это качественно могут обеспечить далеко не все разработчики»,— добавляет руководитель отдела перспективных исследований и специальных проектов группы «Астра» Роман Мылицын.

Надо признать, что за последнее время отечественные разработчики существенно нарастили компетенции и на рынке появилось немало альтернативных продуктов, решающих различные бизнес-задачи. Например, офисные приложения, ERP-системы, функциональность которых все чаще уже близка к зарубежным решениям. «Однако для перехода на новое программное обеспечение необходимо выполнить перевнедрение с учетом особенностей выбранного решения,— отмечает партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев.— Даже переход на новый офисный пакет потребует кропотливой работы, инвентаризации всех макросов и подпрограмм, написанных за годы работы организации на Microsoft Office, и реализации как минимум наиболее критичной части функциональности с помощью альтернативных инструментов. Дополнительно потребуется провести работу с пользователями: обучить работе в новых интерфейсах, визуально отличающихся от прежних и так далее».

ПО без удобств

А вот для ряда программных продуктов, решающих узкоспециализированные задачи, достаточно зрелые альтернативные отечественные решения на внутреннем рынке отсутствуют, считает Тимофей Хорошев. «В таких случаях компании стоят перед выбором: выполнить разработку IT-решений самостоятельно или продолжать использовать зарубежное ПО и ожидать, что на рынке появятся полноценные альтернативы от российских вендоров или производителей из дружественных стран»,— говорит он. И поскольку решения являются узкоспециализированными и на отечественном рынке ограничено число потенциальных покупателей, многие вендоры не будут инвестировать в подобные продукты.

Впрочем, разработка собственных программных решений может оказаться коммерчески успешной: уже сейчас есть примеры, когда индустриальные игроки выходят на рынок с IT-решениями, изначально создававшимися для внутреннего использования, на рынки РФ и ближнего зарубежья. Так, об успешном переходе на отечественное ПО заявляют некоторые крупные российские компании. Основная причина их успеха в том, что импортозамещение в технологической части они начали еще до массового выхода иностранных вендоров с российского рынка. Например, «Роснефть» сегодня заявляет, что за последние несколько лет вывела на рынок ряд своих специализированных программных продуктов, и немалая их часть пользуется спросом среди компаний ТЭКа. Хотя о закрытии всех потребностей отраслей в данном случает речь не идет.

Основные сложности эксперты отмечают в части «тяжелого» программного обеспечения для глубокой автоматизации производственных компаний, к которым относятся не только нефтегазовый, но и горно-металлургический, и машиностроительный секторы экономики. «На данный момент в России не существует полноценных аналогов продуктов PLM, CAD, BIM, таких ушедших вендоров, как Siemens, Dassault Systems, Aveva, AutoDesk,— говорит Антон Юнушкин.— Прежде всего это связано с тем, что для разработки подобных продуктов требуются глубокая отраслевая экспертиза, серьезные временные и финансовые затраты». Он добавляет, что крупнейшие иностранные вендоры разрабатывали и дорабатывали подобное ПО десятилетиями и накопили действительно мировой опыт внедрений и технической поддержки, что пока остается недоступным для российских производителей софта.

В течение 2022–2023 годов российские компании в основном были сосредоточены на импортозамещении наиболее критичных программных продуктов, например решений в области кибербезопасности. Отдельное внимание уделяется облачным программным продуктам, которые в одночасье стали недоступны для отечественных пользователей: возвращение к модели on-premise или переход на решения отечественных облачных провайдеров. Антон Юнушкин прогнозирует, что следующим этапом будет миграция на отечественное узкоспециализированное индустриальное ПО и российские программные продукты, которые обладают аналогичной функциональностью, но по которым возможно было отложить проект импортозамещения на несколько лет (например, системы документооборота).

Впрочем, надо иметь в виду, что экономическая ситуация на рынке также считается сдерживающим фактором для внедрения отечественного ПО. «Импортозамещение иностранного ПО равносильно полной повторной автоматизации соответствующих бизнес-процессов компании,— комментирует Антон Юнушкин.— В среднем это может составлять бюджет компании на внедрение ПО за последние десять лет (у ведущих топ 500 компаний на рынке РФ общий годовой бюджет на ИТ составляет от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей). Доля внедрений ПО в нем в зависимости от специфики индустрии может составлять 30–50%».

Но даже если не говорить о немалых объемах средств, необходимых на закупку российского ПО, проблем все равно хватает, считает замгендиректора по развитию бизнеса КРОК Валентин Губарев. «Во-первых, сегодня отраслями вместе с индустриальными центрами компетенций при Минцифры сформулирован целый перечень специализированного ПО, которое необходимо разрабатывать. Во-вторых, российские софт и "железо", конечно, внедряются, но по характеристикам не дотягивают до западных аналогов,— говорит он.— Эти внедрения позволяют решать задачи средних и небольших компаний, но не справляются с потребностями крупных. В инфраструктуре которых, например, остаются сложности с замещением многопроцессорных систем, систем хранения данных, систем резервного копирования».

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) в октябре попросила правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России. В их числе, например, продукты IBM, Dell, VMware (см. “Ъ” от 31 октября).

В ОПИ отмечают, что из-за долгосрочного планирования закупок госкомпании и корпоративные организации не могут быстро перейти на российский софт. «Для банков, операторов связи и других непрерывно действующих организаций смена IT-платформы означает не только кратный рост капитальных затрат, который найдет неизбежное отражение в ценах для конечных потребителей, но и резкое снижение функциональности»,— говорится в письме. Среди тех, кто использует иностранный софт, ОПИ называет «Ростелеком», Tele2, Сбербанк, МТС и др., а в качестве примеров называются программы Cisco, Dell, Nvidia и др.

Часть правообладателей все еще продолжает свою работу по борьбе с нарушениями лицензионных прав в России, говорят юристы. Они уточняют, что для исключения ответственности потребуются поправки к Гражданскому кодексу (ГК). В Совете федерации считают, что мораторий должен действовать только для компаний, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО.

В ряде случаев, по оценкам представителя КРОК, отсутствие у российских программных продуктов привычного функционала может ломать настроенные процессы. Даже в замещении офисных пакетов (Word, Excel) часты случаи, когда на какие-то выгрузки файлов завязаны бизнес-процессы. Важно также, что если раньше у компаний были выстроены экосистемы взаимоувязанных программных продуктов, то сейчас замещение реализуется на решениях трех-четырех вендоров и привычных интеграций, создающих пользователю удобство, нет.

«В целом замещение будет длиться долго,— резюмирует Валентин Губарев.— Некоторые системы не будут замещаться вообще, просто постепенно отомрут при снижении нагрузки на них. Для улучшения ситуации необходимы усилия всех сторон: и разработчиков, кто непосредственно дорабатывает свои продукты, и интеграторов, кто занимается внедрениями, видит все проблемы в "полях", помогает с приоритизацией бэклога, и конечных пользователей, кто инвестирует свои силы, делает тестовые и продуктивные миграции».