Между бегством и свободой

Как Саша Соколов соединил многие противоположности — и отменил их за ненадобностью

6 ноября исполнилось 80 лет Саше Соколову — одному из немногих ныне живущих русских прозаиков, применительно к которому слово «великий» не выглядит ни комплиментом, ни преувеличением. Три романа Соколова, изданные в 1970–1980-е в американском издательстве Ardis, открыли для русской прозы новые возможности, упущенные советской литературой в XX веке. Его положение в русской словесности уникально: автор, не выпускавший новых книг почти 40 лет, остающийся современным, писатель, не принадлежащий полностью ни к российскому, ни к эмигрантскому миру, модернист, пользующийся завидным читательским успехом. О жизни и текстах Саши Соколова рассказывает Юрий Сапрыкин.

Арон Зинштейн. Иллюстрация к роману «Школа для дураков», 2018

Фото: Арон Зинштейн

Арон Зинштейн. Иллюстрация к роману «Школа для дураков», 2018

Фото: Арон Зинштейн

«Я вдруг осознал, что пора бы преобразиться»

Он давно где-то там. В снегах, в лесах, в дремучей глуши, в глухой дреме. Куда не ступала нога. Работает лыжным инструктором, почти не видится с людьми — если под людьми понимать писателей и журналистов, а не тех, кого он инструктирует. Наверное, что-то пишет в стол, но не точно. Три его главных романа опубликованы через равные промежутки, с точностью метронома: 1975-й — 1980-й — 1985-й — но больше книг не было. Прочно приклеившийся к нему образ «русского Сэлинджера» — автора, оборвавшего все связи и удалившегося от суеты мирской,— работает как дополнительный пост охраны, выставленный на подъезде к дому.

Работает, но и несоответствий этому образу много: Соколов никогда ни от кого особенно не скрывался. В Америке часто общался с Аксеновым, встречался с Трифоновым и Окуджавой, в 1990-е несколько раз приезжал в Москву, бывал в гостях в Коктебеле у друга-смогиста Владимира Алейникова. Его новые на тот момент эссе публиковались в перестроечных «Юности» и «Октябре», три его поэмы в прозе без особого шума вышли в начале 2010-х в издательстве «ОГИ», внушительный список его интервью последних лет совершенно не вяжется с образом столпника-анахорета, соблюдающего обет молчания. Что не отменяет его абсолютной от всех отдельности.

Фигура ухода, отказа — многократно повторяющийся мотив его биографии: сбежать из престижной школы, откосить от армии в психушке, вопреки всем соображениям самосохранения, рвануть нелегалом через границу. Он не то что бежал от славы или публичности — он просто бежал: даже с московского журфака умудрился удрать в сельскую малотиражку в 100 километрах от Йошкар-Олы.

Один из таких побегов еще советского времени — от размеренно-налаженной работы в редакции «Литературной России» — навсегда изменил его судьбу: куколка превратилась в бабочку, неуживчивый вечный студент обернулся одиноким гением.

«Столичный газетчик, сочинитель чего изволите, я вдруг осознал, что пора бы преобразиться. Я ушел из редакции, уехал на Север, в глушь и поселился в егерском доме». Как указано в каждом биографическом очерке, работая в егерском хозяйстве на Верхней Волге, под Тверью, Саша Соколов пишет свой первый и лучший роман «Школа для дураков».

Желание выскочить из советской реальности — с ее электричками, очередями, лозунгами, выкрашенными в темно-синий присутственными коридорами, «шпалами, дрезинами, спичками, молибденовой рудой, стрелочниками, гаечными ключами, шлангами, шлагбаумами, цветами для украшения откосов» — таких перечней, будто бы перечисляющих все, что не есть правда и свобода, все, через что нужно продраться к высшей и подлинной реальности, будет много в его первом романе; так вот, желание перескочить через этот серый частокол однородных членов для его поколения — общий знаменатель. Кто-то переживал момент освобождения, впервые услышав записи The Beatles или столкнувшись с нефигуративным искусством, иные — при встрече с человеком, живущим в принципиально иной системе координат, для многих порталом в другую реальность стала выездная виза.

В биографии Соколова было и то и другое: можно предположить, что моментом эпифании для него стала встреча с молодыми поэтами из будущего объединения «СМОГ», читавшими стихи у памятника Маяковскому,— столкновение с другими стихами и людьми не такой породы; но были потом и виза, и аэропорт в Вене, и американский Анн-Арбор с издательством Ardis.

Саша Соколов, 2011

Фото: Leonardo Cendamo / Getty Images

Саша Соколов, 2011

Фото: Leonardo Cendamo / Getty Images

Постоянный уход был в его случае не капризом самородка-одиночки, а общим для его круга рисунком судьбы. «Ты был не столько непризнанным гением,— говорил он однажды о себе,— сколько типичным представителем своего непризнанного поколения. Поколения преображенных, что по егерским избам, что по будкам обходчиков, сторожей и лифтерским альковам составляло российскую литературу семидесятых, восьмидесятых годов».

На одной из американско-университетских конференций по правам человека Соколов сказал: «На вопрос о самом отрадном обстоятельстве я отвечаю: оно приходится на шесть часов вечера восьмого октября семьдесят пятого года, когда самолет, на котором я вылетел из Москвы, приземлился в Вене. Я шел подземным тоннелем к паспортному контролю и лихорадочно, но совершенно четко осознавал: невермор. И чувство свободы, которое я испытывал тогда и потом, гуляя по райскому вертограду Европы, было полным и высшим».

Все так — но и добравшись до этого «райского вертограда», Соколов не устроился с комфортом в его кущах, но каким-то образом сохранил модель поведения, свойственную советскому подполью. Московский истопник и заволжский егерь, в Вене он работал лесорубом. Допустим, эскапистские низкооплачиваемые работы — такого и в эмиграции было много; см. хотя бы первые романы Лимонова, кстати, в молодости тоже близкого к кругу смогистов. Но и публикуясь, и номинируясь, и читая лекции в больших университетах, Соколов каким-то образом дает понять, что он не из этой обоймы,— и в любой момент готов улизнуть в свою лесную лыжную нору. В Заитильщину, на тот берег реки, про которую можно сказать только, что река называлась Итиль.

«Гуманная революция размывания критериев»

Галина Попова. Иллюстрация к роману «Палисандрия», 2018

Фото: Галина Попова

Галина Попова. Иллюстрация к роману «Палисандрия», 2018

Фото: Галина Попова

Можно предположить, что «подпольность» Соколова связана не только с этическими принципами, приобретенными в СССР,— но и с тем, что автор, переехав в Северную Америку, не стал там полностью своим. Про это переживание у него есть лекция, «Портрет художника в Америке», прочитанная в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре: суть ее в том, что советский андерграунд, убегая на Запад от несвободы, «от воинствующей посредственности», сталкивается по новому месту проживания с несвободой другого типа. «Американская культурная революция… это гуманная революция. Тенденции, вызванные ею в искусстве, суть изоляционизм, отказ от традиционных ценностей, размывание критериев, снижение уровня художественности… В противовес социалистическому реализму я бы назвал ее капиталистическим примитивизмом». «Традиционные ценности» в этой цитате — не то, что понимают под этими словами сегодняшние российские спикеры; скорее универсальные эстетические категории, пресловутый «гамбургский счет» искусства. Как многие модернисты, Соколов с грустью наблюдает, как лавина массового вкуса сносит веками строившееся здание.

Третий (и последний из опубликованных) роман Соколова «Палисандрия» (1985) в каком-то смысле его ответ этой лавине: Соколов сканирует литературные проекции России, ориентированные на экспортный массовый вкус,— шпионские романы и книги о кремлевских тайнах вместе с открыточными образами из Тургенева или «Доктора Живаго» — и помещает их в собственную комнату кривых зеркал, где все дополнительно искажается и отражается во всем. История графомана и геронтофила Палисандра Дальберга, по заданию Андропова устраивающего покушение на Брежнева,— это что-то вроде герметично-пародийной вселенной, в которой элементы «идеального русского текста» пересобраны в произвольном порядке и докручены до предельной степени вычурности. «Вы возникали обычно в сумерках, перед закрытием, в пору, когда очертанья предметов призрачны, а черты отошедших особенно миловидны и памятны — в час, когда наши склонившиеся над их вечным приютом фигуры…» — и так страницами, страницами, вперемешку с куртуазно-авантюрными похождениями и похабнейшими эротическими сценами, как будто нейросеть сгенерировала среднее арифметическое между мемуарами Светланы Аллилуевой, «Темными аллеями» и книжкой о любовниках Екатерины II.

В интервью американскому слависту Джону Глэду Соколов характеризовал этот роман как проявление «паниронизма», «насмешки над всем». Что ж, любопытно, что этому кислотно-щелочному воздействию подверглись не только расхожие образы России или даже отфильтрованный масскультом их дурной английский перевод — но и хрупкий русский модернизм, наследие Андрея Белого и Алексея Ремизова, к которым Соколов мог бы возвести свою генеалогию. И в первую очередь не пощадил он Набокова, который сам — неслыханная редкость! — признал в нем наследника по прямой: в «Палисандрии» невозможно не заметить и искривленную тень «Лолиты», и насмешливое отражение «Ады» — действие здесь тоже происходит на некоей Анти-Терре, воображаемой, архаичной и вызывающе не-советской России, даром что правят ей Берия, Хрущев и Андропов. Демонстративный разрыв связей — тоже способ оградить свою автономность.

«Писатель русского языка, пишущий в вакууме»

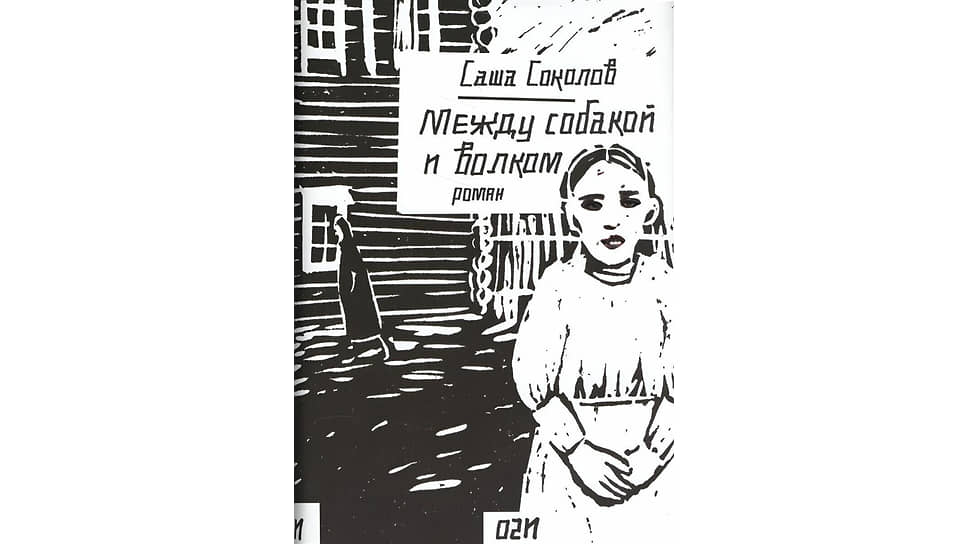

Фото: Объединенное Гуманитарное Издательство

Фото: Объединенное Гуманитарное Издательство

Cвою литературную генеалогию Соколов растолковывал неоднократно: нет, никакого Набокова не знаю, до приезда в Америку вообще не читал. Был Джойс, был Борхес, были латиноамериканцы и скандинавы — на них и ориентировался. И вообще, русская литература пропустила XX век, «в ней было слишком много мужиков», пора становиться европейцами.

Допустим: Соколов не просто «выбирал свободу», но осознанно стремился туда, где не прерывалась связь времен, на родину словесности, которая его воспитала. Так его герой Палисандр после всех эротических похождений оказывается за одним столом с Беккетом. Последовательный западник возвращается в родную (в культурном смысле) гавань — подобно Набокову и Бродскому. И, подобно им, на этой траектории логично было бы отделить еще одну ступень, стать «гражданином мира» не по паспорту, а по языку. Но перед этим порогом Соколов останавливается.

«Нечеловеческим усилием воли можно забыть о соловьях по-курски во имя цыплят из Кентукки. И примеров подобного героизма немало. Но как научиться писать на чужом языке?» Соколов — опять же несколько иронически — ставит себе в пример пианиста Валерия Афанасьева, который начал учить языки, уже выехав из СССР, и вот, прекрасно пишет романы на английском и французском. Но «перейти на другой язык — значит заведомо писать ниже своих возможностей… А я, как ты знаешь, максималист, говорю я Валерию».

Поток сознания, отказ от повествовательности, множественность точек зрения: Соколов — один из тех, кто переносит модернистские приемы на территорию русского языка, но, кажется, чем больше ветвится его сад расходящихся тропок, тем сильнее он врастает в родную почву.

Его второй — и самый трудный для восприятия — роман «Между собакой и волком» (1980) очевидно вывезен Соколовым из волжского охотхозяйства (этот край в романе зовется Заитильщиной), но быт и нравы местных егерей, охотников и точильщиков погружены здесь в непролазную толщу языка. Этот текст не ведет за собой, не связывает сюжетные ниточки и не путает следы — а будто пробивается сквозь грунт, как бур или земснаряд. Хайдеггер называл язык домом бытия; язык «Собаки и волка» — это чащоба, бурелом бытия, где переплелись отмершие корни (древесные или языковые), давление языка заставляет персонажей мутировать, переливаться друг в друга и гнет в дугу пространство-время.

Когда Джон Глэд во время интервью с полуулыбкой просит Соколова пересказать сюжет романа — тот говорит, что, мол, после третьего прочтения люди сами начинают понимать, что к чему. Пожалуй, скрещенья судеб всех этих Сидор Фомичей и Яков Ильичей можно было бы и расплести, будь такая оказия,— но и без ясной сюжетной схемы роман изрядно кружит голову, сбивает с ног лавиной архаизмов, то ли вылезших из подземных глубин, то ли ловко придуманных на глазах у читателя. Это путешествие через сумерки, в тот самый час «между собакой и волком», когда неразличимы породы зверей и границы предметов — но стихия, в которую они погружены, отчетливо опознается как русская.

Видимо, часть этой обязательной маркировки — жалость к «русскому бедному», неустроенному и неказистому, которая то и дело прорывается здесь сквозь иронию и лингвистические завалы. Это отчетливо проговорено в одной из американских лекций: «Недавно получил я письмо от писателя-браконьера… Пошел Илюха за Волгу за выпивкой в День Конституции, а лед еще слабый был — так уж после только лыжи нашли. Костя Мордаев, который перевозчиком работал, тому конец загодя был известен, вот и уснул на корме… Много всяких таких историй случилось у нас и в соседних селах... обо всем не расскажешь, книжку надо писать. Я и написал ее». Первый роман, написанный после броска через цензурные рогатки и счастливого приземления в Вене, оказался настолько укоренен в переживании русскости — и найденном для ее выражения языке,— что на английский его удалось перевести без малого через 40 лет после издания.

Все в той же лекции о судьбе художника в Америке Соколов говорил, что удел писателя — всегда и везде — это в некотором роде продирание через толщу. Как в рассказе Рея Брэдбери «Тоннель», когда машинист въезжает в темноту и непонятно, где и чем она закончится. «То же в литературе: начав, никогда не знаешь, что из этой затеи выйдет, выйдет ли вообще и стоило ли браться за гуж».

Автор — если ему удается вырваться не просто из-под цензурного гнета, но из-под культурных конвенций, благонамеренных представлений о том, как принято,— по определению существует в разреженном пространстве, где нет ориентиров, подпорок и гарантий. «Человек и вообще-то слаб, а художник тем паче. Он мягкотел, он утончен, болезнен, и мировая скорбь беспрепятственно вьет гнездо в его сердце». На прямо поставленный вопрос, вы русский писатель или западный, Соколов отвечал однажды: «Я писатель русского языка, пишущий в некотором вакууме».

«Свобода, которую он полагал первейшим человеческим правом»

Арон Зинштейн. Иллюстрация к роману «Школа для дураков», 2018

Фото: Арон Зинштейн

Арон Зинштейн. Иллюстрация к роману «Школа для дураков», 2018

Фото: Арон Зинштейн

Три известных нам романа Соколова — как сигналы из параллельных вселенных, это три отдельно стоящих дома очень разного бытия. Сам он говорил, что перед каждой новой работой ему приходится придумывать — и погружаться в — какую-то новую атмосферу мыслей и чувств, настраивать себя на некий лад, как настраивают инструмент. Из этого потом появляется и язык, и структура, и все остальное. Чем-то этот процесс похож на переживание раздвоения личности или актуализацию скрытого «я» — каждую новую книгу Соколова пишет в некотором роде другой автор.

Самый первый — и непревзойденный — его роман «Школа для дураков» (1975), занявший прочное место в русском литературном каноне, написан как раз от лица мальчика, считающего, что его двое. Детскость сообщает тексту сбивчивый стремительный ритм и настроение какого-то восторженного внимания: как будто автор уже не теряется в очертаниях предметов, а проницает их взглядом насквозь.

Удвоение рассказчика — помимо беспрерывных диалогов со своим вторым «я» — множит перспективу и сбивает оптику: все начинает выглядеть как в 3D-кино, если снять очки, предметы остаются самими собой и одновременно оказываются чем-то другим. Ветка акации, сохраняя свой тревожный трепет, превращается в пригородную железнодорожную ветку, а та оборачивается профессорской дочкой Ветой Акатовой, чье имя распадается на слоги и звуки,— и все это на пространстве одной фразы. Время идет стежками, скачками, сшивая далеко разнесенные темпоральности, а то и вовсе движется в обратную сторону — «и если мы не в состоянии вспомнить минувшего, если оно скрыто от нас пеленою мнимого будущего, то это не вина, но беда наша, поскольку у всех у нас поразительно слабая память». Человек находится в разных стадиях исчезновения. Мир полон вещей, которые нельзя ни задать на дом, ни выучить.

«Школа для дураков» легко раскладывается на литературные приемы; этот чемоданчик с инструментами легко заимствуется, присваивается и передается из рук в руки. Эпизод с покупкой пижамы — это чистая «Очередь» Сорокина, соколовская стилистическая полифония слышится в текстах Михаила Шишкина, вообще, многое из (пост-) перестроечного (пост-) модернизма если не испытало прямое влияние, но очевидно находилось под обаянием текстов Соколова. «Саше Соколову удалось наслать ветер на русскую литературу,— пишет в 1989 году в "Новом мире" литературовед Андрей Зорин.— Я думаю, что он долго не уляжется».

Воспроизвести или сымитировать этот ветер невозможно, он как будто рвется сквозь текст, и тот летит куда-то, как велосипед по лесной тропе, и волнует, словно первая влюбленность. «Школу» нельзя воспринимать как замкнутую в себе структуру, роман находится в каких-то отношениях с миром, его хочется наделить человеческими качествами.

«Удивление перед миром так велико,— пишет в связи с этим текстом Андрей Битов,— чувство к нему так непереносимо, что знания о нем не развиваются — развиваются только чувства». «Автор (или герой, герои, или сам текст — не очень понятно, кто именно; наверное, они все),— говорит о нем Дмитрий Данилов,— смотрит на незатейливый вроде бы мир вокруг себя с постоянным, неослабевающим, напряженным удивлением. Мир отвечает, становясь под этим взглядом все более удивительным». Игорь Гулин называет «Школу» самым добрым русским романом: «Сказать, что Соколов добр к своему герою, будет неточным. Скорее тот оказывается для него своего рода инструментом доброты по отношению к миру». Роман добр к миру, он испытывает к нему сильные чувства, смотрит на него с удивлением. Это в буквальном смысле «хорошая книга», не в смысле «качественная» или «мастерски сделанная», она хороша так, как бывает хорошим человек.

Соколов говорил, что освобождение от сюжета делает текст более адекватным реальности: жизнь по определению бессюжетна. А поток сознания — не просто прием, но что-то вроде прорыва плотины: речь летит сама по себе, снося литературные конвенции, растворяя границы «я». Весь этот модернистский арсенал служит той же цели, что и приземление в Вене, и жизнь в глуши, и пребывание в сферическом литературном вакууме — привязанным к языку, но оторвавшимся от любого контекста. Не быть все время кем-то, одним и тем же, не проживать жизнь — и не читать книгу — в обязательном порядке от начала к концу, не быть привязанным к собственной идентичности, личности, требованиям времени и условностям языка. Вообще не быть привязанным.

«Он оглядывался на оставленное, как змея — на покинутую ею старую кожу, без жалости, облегченно, и в умении поступать так видел залог индивидуальной свободы. Ее он полагал основным и первейшим человеческим правом». Ветер, который дует в его книгах, сносит не только литературные конвенции — но барьеры пространства, времени, причинности и возрастания энтропии; и все его опубликованные и ненаписанные романы со всей сопутствующей им биографией — как ступени к обретению окончательной предельной свободы. Недоступной, наверное, в границах земной жизни — но возможной в тексте.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram