Человек, закрывший окно в мир

Анна Толстова об Иване Чуйкове

В Дюссельдорфе в возрасте 85 лет от осложнений коронавирусной инфекции скончался Иван Чуйков, один из главных русских художников второй половины XX — начала XXI века

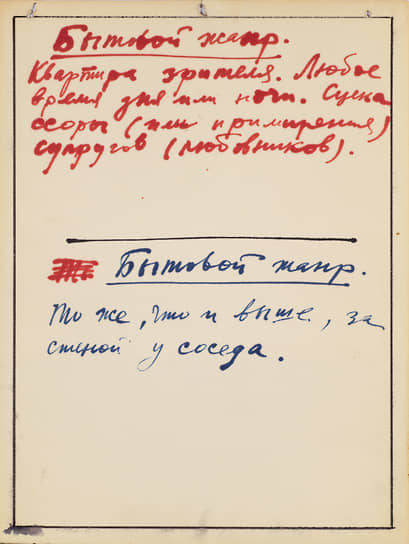

«Точка зрения III», 1990

Фото: Иван Чуйков / Галерея OVCHARENKO

«Точка зрения III», 1990

Фото: Иван Чуйков / Галерея OVCHARENKO

В России надо жить долго, и Иван Чуйков (1935–2020) прожил долгую жизнь, но не дожил до того признания, которого заслуживает. Впрочем, это не то чтобы редкость — в отечественной, да и не только, истории искусства. Нет, конечно, к его имени, как дворянский титул, приклеилось звание «классика московского концептуализма», и работы его висят в постоянных экспозициях главных музеев страны, и выставок было бессчетное множество — в Москве, уже после отъезда Чуйковых в Германию, прошли две относительно большие музейные ретроспективы: в 1998 году в Третьяковской галерее и в 2010-м в Московском музее современного искусства. И особенно на последней было ясно, что место Чуйкова, каковое ему по привычке отводили в рядах московского концептуализма, вовсе не там, а в каких-то других пространствах — в Помпиду или в MoMA, в промежутке между прото- и постконцептуальным искусством, где-то между Робертом Раушенбергом и Алланом Макколумом, но опять же не рядом с ними, а отдельно. Потому что все, чем он занимался примерно с 1967–1968 годов, было какой-то отдельной версией «искусства после философии» в кошутовском смысле, утратившего всякий интерес к мелким проблемам формализма и вращавшегося вокруг вопроса «что есть картина?», читай — «что есть искусство?».

Иван Чуйков, 1970-е

Фото: Галерея OVCHARENKO

Иван Чуйков, 1970-е

Фото: Галерея OVCHARENKO

В серии «окон», картин-объектов с живописью, нанесенной словно бы поверх переплета и стекол, дезавуировалась ренессансная идея «картины как окна в мир» и обнажалась иллюзорность претензий живописи на тотальность иллюзии. В коллаже «фрагментов» демократически уравнивались все, «высокие» и «низкие», визуальные системы — реализм, абстракция, дорожный знак, фотография из семейного альбома и открытка с туристическим видом. В «имитациях» живопись вообще растворялась в альфрейном ремесле и узорах обоев — прямо по Жану Дюбюффе, утверждавшему в своем первом манифесте, что «культурная» живопись ничем не лучше малярных работ. А традиционные проблемы академической художественной науки решались с помощью дюшановского остроумия: проблема света — ввинчиванием светильников и лампочек непосредственно в плоскость картины; проблема глубины пространства — превращением картины в трехмерную конструкцию «коробок» и «панорам», где внезапно ставшая объемной живопись нахально вылезала за рамы всевозможными кустиками, облачками, грудями, попами и прочими соблазнительностями или же покрывала пейзажной пленкой все грани джаддовских «ящиков». Следуя логике этой распадающейся, разлетающейся на «осколки» картины, он пришел к инсталляциям, в которых с помощью зеркал или видеокамер демонстрировал несостоятельность марксистско-ленинской «теории отражения», потому что искусство не отражает ничего, кроме самого себя и своей сияющей пустоты,— рыцарь искусства как тавтологии Джозеф Кошут был бы тут солидарен.

В этой поразительной способности жить в общемировом культурном пространстве, будучи плотно окруженным железным занавесом (даже на Венецианской «биеннале диссидентов» 1977 года выставлялись не оригиналы чуйковских работ, а фоторепродукции), не было никакого начетничества. Хотя он, хорошо знавший английский язык, был лучше многих своих собратьев по художественному подполью осведомлен о том, что происходит там, в большом, прекрасном и яростном мире,— эти его познания впоследствии обратят во благо сообщества: в самом конце 1970-х в мастерских устраивались «чтения», где Чуйков с листа переводил статьи из журналов, присланных «американцами» Комаром и Меламидом. Может быть, в свободном английском и стихийном космополитизме проявлялось что-то поколенческое — он был человеком поколения Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года (где впервые — как студент Суриковки — и выставился). Но не в том смысле, что принялся, подобно всей Москве, мазать «джексона поллока», а в том смысле, что оказался захвачен этой нежданной свободой, навсегда полюбил джаз и дольше всех своих сверстников носил хипповские кудри. Правда, сам он своей первой настоящей выставкой считал не официальную фестивальную, а квартирую, состоявшуюся в 1976-м в мастерской Леонида Сокова. И переживал, что очень важная для него работа — «Далекое — Близкое», альбом с описаниями «творческих планов художника», где «близкое», осуществимое в силу своей банальности, было записано красными чернилами, а невозможное «далекое» — синими,— осталась незамеченной. Это и был первый в отечественном искусстве пример чистого, не московского, а настоящего концептуализма — на одной волне с «Утверждениями» Лоренса Винера и ироническими опусами Джона Балдессари. Неудивительно, что тогда его никто не оценил — вряд ли и сам Чуйков мыслил себя в таком контексте.

Игорь Макаревич. Портреты Эрика Булатова, Ивана Чуйкова и Ильи Кабакова, 1981-1988

Фото: Государственный Русский Музей

Игорь Макаревич. Портреты Эрика Булатова, Ивана Чуйкова и Ильи Кабакова, 1981-1988

Фото: Государственный Русский Музей

В коллекции Музея Людвига в Русском музее есть выдающаяся инсталляция Игоря Макаревича — триптих концептуальных портретов трех художников: Илья Кабаков сидит в шкафу, Эрик Булатов выпадает из иконно-супрематической перспективы, а лицо Ивана Чуйкова написано поверх окна. Эта работа, сделанная в 1980-х, причем портрет Чуйкова стал первым, самым ранним в серии, много говорит об иерархиях, ценностях и гамбургских счетах, как их понимали внутри системы неофициального искусства. Характерно также, что в эпохальной статье «Московский романтический концептуализм», написанной для журнала «А-Я» (материалы для «А-Я» в Москве собирал Чуйков, из-за чего имел известные неприятности с КГБ), Борис Гройс, проводя различия между концептуальным искусством как таковым и его московской девиацией, из великой троицы рассматривает только Чуйкова как художника, открывающего истину искусства в его иллюзорности,— метафизики Кабаков и Булатов там не упомянуты. Но на бывшем Западе карьера Чуйкова не сложилась таким блестящим образом, каким, казалось бы, должна была сложиться,— видимо, как раз в силу внутреннего космополитизма: не найдя в его искусстве ни кабаковского коммунального мифа, ни соц-артистских игр с языками идеологии, ни авангардно-иконной метафизики, ни спасительной литературности, к которой прибегают при интерпретации любого художника московского концептуального круга, западный куратор и критик оказывался в недоумении, не зная, к какой групповой идентичности приписать эту одинокую фигуру чистого оптикализма.

И все же Иван Чуйков прожил жизнь счастливую — это редко случается со свободолюбивыми, честными, принципиальными и открытыми людьми, наделенными, помимо таланта, чувством собственного достоинства и брезгливостью ко всему этически безобразному. Может быть, у него, человека доброго и щедрого к окружающим, был особый талант к счастью, а может быть, это просто счастливое для художника совпадение жизни и искусства, искусства и семьи, что всегда оставалась для него островком гармонии посреди негармонично устроенного социума. Вот и к своему «недопризнанию» он относился легко и иронически, а если переживал — так за державу в целом, за тонкость художественной прослойки и неразвитость институциональной системы, которая за все годы постсоветской свободы слова так и не нашла в себе сил и правильных слов, чтобы объяснить советское неподцензурное искусство миру — без навязанных ему диссидентских политических повесток и любезного сердцу западных славистов литературоцентризма. Эта настроенность на счастье не мешала ему видеть все несчастья своего отечества — и в тогдашнем брежневском СССР, и в сегодняшней России. И хотя в его искусстве не было прямой, публицистической «политики» — даже в «газетной» серии, отсылающей к советскому обыкновению читать между строк, вычитывается все та же пустота,— сам он был человеком отнюдь не аполитичным: на последних фотографиях из его фейсбука высоченная (явно сказывалась казацкая порода) фигура Чуйкова выделяется на дюссельдорфской демонстрации в поддержку протестов в Беларуси.

Про чуйковскую художническую семью принято писать, что она для него стала не столько трамплином, сколько барьером на пути в искусство и большим искушением, которое нужно было преодолеть, чтобы не ехать по накатанной дорожке. Это одновременно и справедливо и несправедливо. Все в его семье были художниками: отец, мать, брат, жена, дочь. Родители поженились еще во ВХУТЕМАСе, где учились вместе у Роберта Фалька,— позднее Семен Чуйков, лауреат двух Сталинских премий, академик, народный художник СССР, войдет в историю отечественного искусства как автор «Дочери советской Киргизии» и отец киргизской школы живописи, а Евгения Малеина, заслуженный художник РСФСР, дивная колористка и любимая фальковская ученица, останется в тени мужа, посвятив себя камерной живописи, керамике и семье. Оба сына тоже станут живописцами, только младший, Василий Чуйков, двинувшийся в сторону гиперреализма, все же останется на надежной академической платформе, тогда как старшего понесет в какую-то неведомую степь. Но зато Иван Чуйков воспроизведет семейную схему, выбрав в жены Галину Малик, изумительную художницу-керамистку, колористическим даром не уступавшую свекрови, и вырастив дочь-художницу, Евгению Чуйкову, по совместительству — талантливого педагога. Родословная не то чтобы сильно помогала Ивану Семеновичу Чуйкову в официальной карьере: по распределению его услали учительствовать во Владивосток, вернувшись в Москву, он преподавал в ЗНУИ, Заочном народном университете искусств, и, вступив в Союз художников СССР, уничтожил все свои ранние сюрреалистско-маньеристские эксперименты — холсты пошли в концептуальное дело. Этим делом он занимался в одиночку — никому в неофициальном кругу не приходило в голову, что сынок академика, автора картины из школьного учебника, может делать что-то в раушенберго-кошутовском духе.

Академики бывают разные — академик Чуйков, например, в начале 1966-го подписал «письмо двадцати пяти» против «частичной или косвенной» реабилитации «вождя партии и народа» и вообще отличался приличным поведением, но людям подполья эти нюансы были не видны. В андерграунде если и приветствовались семейные круги и династии, то совсем другие — вроде тех, что сами собой сложились в Лианозово, но между лианозовскими бараками и абрамцевскими академическими дачами лежала социальная и художественная пропасть. В те годы уже мало кто, в том числе и дети Чуйкова-старшего, помнили о том, что заслуженный мастер соцреализма в своей поствхутемасовской молодости, пришедшейся на последние годы советской культурной революции, выступал с вполне радикальных, авангардных позиций, включившись в дискуссию о станковизме и призывая вырвать станковую картину из лап буржуазии, чтобы передать ее в трудовые руки пролетариата — обновленной и монументальной, то есть наполненной социально-эпическим содержанием, которое раздвинет границы рамы и шагнет на стену рабочего клуба и дворца культуры. По иронии советской истории 30 лет спустя клубы в глухой провинции будет расписывать его сын, воспринимая эти худкомбинатские заказы как весьма далекую от искусства халтуру. Но зато по заветам отца, совершенно не зная этих заветов, раздвинет раму картины — так радикально, что она перестанет быть окном или зеркалом, а станет экраном и объектом, как у поп-артистов и концептуалистов, у Раушенберга, Уорхола, Вессельмана, Балдессари, Макколума.

Словом, эта академическая семья с ее академическими художественными традициями все же была его счастьем не только в личном плане. В доме у Чуйковых вас с порога обволакивала удивительная атмосфера, чистый-чистый воздух, чья чистота регулировалась принципом жить не по лжи. Человек предельно честный и правдивый, он шел за правдой искусства, и она сама — без особых оглядок на Раушенберга, Уорхола, Вессельмана, Балдессари, Макколума — вела его к неутешительным, как всякая правда, открытиям. Что стройная система изящных искусств, какой она сложилась в европейской академической традиции, кончилась, как кончилось придворное чудо классического балета. Что искусство — это вещь одновременно в себе и вне себя, жест, взгляд, оптика, зрение как таковое. Что картину как окно в мир, открытое Альберти, давно пора закрыть и что это не отменяет живописи, но значительно усложняет ее существование — у него, судя по отдельным фрагментам «фрагментов» был большой живописный дар, но он знал, что честнее будет становиться на горло собственной песне. Понимая, что пора закрывать окно, он его и закрыл — году этак в 1968-м, тогда же, когда грохот от захлопывающихся окон стоял по всему миру.

Weekend выражает благодарность галерее Ovcharenko за предоставленные изображения