Печень пойдет в печать

Российские ученые создают живые органы на трехмерном принтере

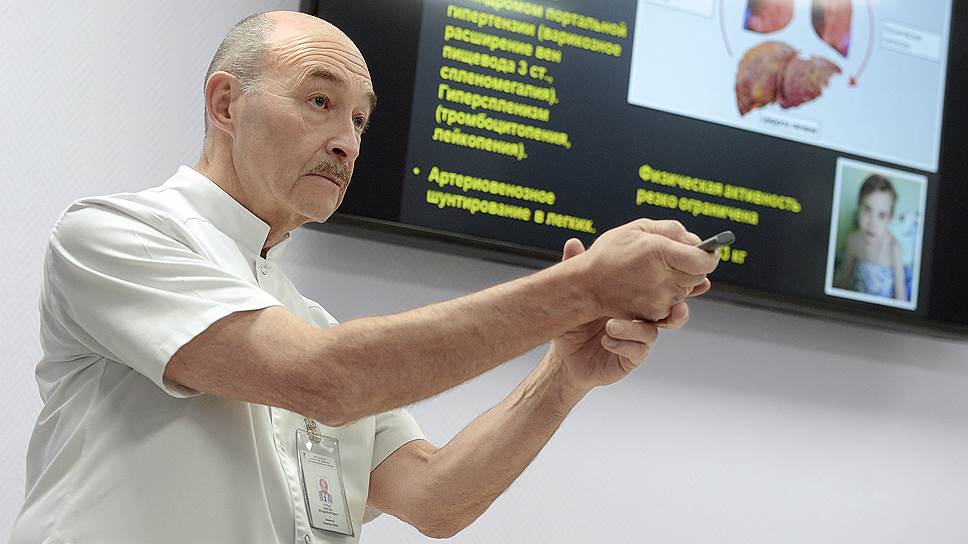

Профессор Владимир Миронов ведет дело к тому, чтобы создавать запчасти для человеческого организма так же просто, как для автомобиля: взять и напечатать человеческий орган на ЗD-принтере.

Профессор Владимир Миронов

Фото: Предоставлено лабораторией 3D Bioprinting Solutions

Люди уже хорошо научились печатать дома, машины, оружие, сложные детали — почти все. Но человеческий орган, понятно, гораздо более сложная вещь: во-первых, в изготовлении, а во-вторых, ей же потом предстоит длительная эксплуатация! Задача для Творца!

В 2003 году профессор Владимир Миронов обнаружил, что отдельные кольцевые фрагменты сердца эмбриона цыпленка могут сливаться, собираться в трубку, будучи помещены в гидрогель в форме кольца. Обнаружив это, профессор Миронов с коллегами взяли струйный принтер, вместо чернил поместили в него клетки и произвели печать. И чудо: клетки выжили. Авторы чуда написали статью в научный журнал, и родилась идея 3D-биопечати биологических объектов.

А теперь есть и компания, которая занимается биопечатью,— 3D Bioprinting Solutions: Владимир Миронов принял приглашение управляющего партнера компании «Инвитро» Александра Островского стать заведующим первой лаборатории в России, которая будет заниматься непосредственно биопечатью, то есть печатью живых органов. В 2013 году лаборатория начала работу.

«Пять главных достижений за эти годы, которые говорят о том, что мы не теряем время зря»,— говорит Миронов, поднимая руку с растопыренными пальцами.

Для трехмерной биопечати нужно сырье. В биопечати эту роль выполняют тканевые сфероиды — микрошарики, состоящие из тысячи живых клеток. Сфероиды укладываются слой за слоем, образуя то, что должно стать живым органом. Раньше в тканевой инженерии использовали технологию скаффолдов (строительных лесов, если по-русски): они не давали конструкции развалиться. Первое достижение лаборатории 3D Bioprinting Solutions — удалось наладить производство тканевых сфероидов стандартной формы и размеров, что позволило в разы ускорить процесс биопечати.

Напечатанный на биопринтере конструкт щитовидной железы мыши

Фото: Предоставлено лабораторией 3D Bioprinting Solutions

Второе достижение — сам трехмерный принтер, его назвали Fabion: фабрикация плюс биология, объясняет профессор Миронов и с улыбкой говорит, что главное все-таки красивое звучание. Подобные принтеры выпускают примерно 80 компаний, Fabion стабильно входит в пятерку ведущих, впереди лишь несколько конкурентов из США, Германии и Швейцарии.

«Процесс биопечати похож на создание книги на печатном станке, то есть нужны чернила»,— говорит Владимир Миронов, и если следовать аналогии, то в 3D Bioprinting Solutions придумали, как сделать биочернила — ими стал вязкий белок коллаген (свиной). И это было третье достижение.

Пора печатать орган!

Вопрос — какой? Сердце или почки — слишком сложно, очень много сосудов. Печень более однородная, но это большой орган. Щитовидная железа!

Сырье взяли у зародышей мыши. Понадобилось всего девять сфероидов (три для самой железы, шесть для сосудов), чтобы напечатать орган. Затем напечатанную железу пересадили мыши, у которой собственный орган был убит направленным радиоактивным облучением. Имплантированный орган прижился и заработал — пусть и всего на 50%, но это позволило страдалице жить дальше.

«Таким образом, впервые в мире напечатан функциональный, васкуляризированный (то есть с сосудами) мышиный орган»,— Владимир Миронов чеканит каждое слово.

Это было четвертое достижение.

И тут мы подошли к пятому, но первому по эффектности достижению лаборатории 3D Bioprinting Solutions.

— Мы создали орган в космосе,— эффектно завершает рассказ профессор Миронов.

— А зачем?

— Все дело в невесомости,— отвечает он.

Существует магнитная левитационная, то есть в парящем состоянии, биосборка: объект создается не снизу вверх, а сразу со всех сторон. Установка, на которой создается необходимое магнитное поле, работает в голландском городе Неймеген. 3D Bioprinting Solutions выиграла грант и получила пять дней на установке. Все прошло превосходно. Но электроэнергии на опыты ушло столько, что хватило бы для всего Неймегена. Стало очевидно, что нужен альтернативный способ.

Космос, понял профессор Миронов. За два года был создан биопринтер с шестью магнитами вместо двух, он получил имя «Орган. Авт». Роскосмос поддержал идею, и в октябре 2018 года биопринтер отправился в космос на корабле «Союз-10». Увы, то был аварийный запуск. Космонавты, к счастью, успели эвакуироваться, а останки «Орган. Авта» сейчас можно увидеть на витрине в лаборатории, скоро их передадут в Музей космонавтики.

«Можете представить нашу ситуацию? Два года работы!» — морщится профессор.

Но к декабрю, всего за два месяца, 3D Bioprinting Solutions сделала новый «Орган. Авт». И впервые в мире в космосе с помощью магнитной левитации на 3D-принтере были напечатаны человеческий хрящ и щитовидная железа мыши.

Много скептических отзывов пришлось услышать профессору Миронову после того, как результаты эксперимента были обнародованы: целесообразно ли использовать такие ресурсы? И назвать критику безосновательной нельзя. Но Владимир Миронов объясняет: космическая технология — это XXII век, европейские и американские коллеги тратят огромные средства на подобные проекты, нельзя отставать!

Да и ценность напечатанного органа в условиях катастрофической нехватки донорских органов космически высока. Сейчас больные ждут пересадки по нескольку лет — и не всегда дожидаются, сетует директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Сергей Готье: «Если биопринтинг поможет нам создавать новые органы так быстро, как требуется, я это только поддержу. Но пока, хоть успехи и есть, они довольно далеки от окончательного успеха. Щитовидная железа мыши — это, несомненно, большой шаг вперед, но не стоит путать ее с полноценным человеческим органом, хотя бы даже в силу размера».

Биопринтинг будет иметь смысл, только если орган будет напечатан непосредственно из клеток пациента, уверен академик Готье: «Если орган будет изначально создаваться из инородных клеток, то для пациента с точки зрения как этических, так и чисто медицинских аспектов это будет такой же чужой орган, как и при органном донорстве. Хотя, на мой взгляд, биопринтинг не решает этический вопрос трансплантологии просто потому, что этого вопроса просто нет, этичность трансплантологии — понятие международное и общепризнанное. Биопринтинг должен решить вопрос дефицита донорских органов».

Результаты есть, конечно, не только у профессора Миронова: в апреле израильским ученым удалось напечатать настоящее сердце именно так, как говорит академик Готье,— из жировых клеток пациента, которые были преобразованы в стволовые клетки сердечной мышцы, а затем смешаны с соединительной тканью и помещены в 3D-принтер.

Тут уже скепсис выражает профессор: «Во-первых, в своей статье израильские ученые называют сердце персонализированным, хотя размером оно примерно два с половиной сантиметра, что соответствует размеру сердца кролика. Кролик — это разве персона? Во-вторых, пока что это просто кусок мяса, не приспособленный ни для трансплантации, ни для чего бы то ни было еще. Не проводились эксперименты, подтверждающие, что сердце может успешно функционировать».

— Почему у нас существует атомная бомба? — задает риторический вопрос Владимир Миронов.— Потому что государство инвестировало в ее создание огромные ресурсы, а ученым давали возможности и средства для серьезной работы. В одном только Китае два с половиной миллиона человек ожидают пересадки органов. Вы представляете, какой это рынок? И мы можем завладеть большой частью этого рынка. У нас есть умная молодежь, есть наработки и понимание, куда и как развиваться. Не хватает только достаточной финансовой поддержки!

— Вся надежда на государство?

— Ну почему обязательно на государство? Что, у нас мало обеспеченных людей?

— А если финансирования будет достаточно, то когда мы сможем...

— Вы поймите,— перебивает Владимир Миронов,— на этот вопрос ответить сложно, и я очень не люблю, когда люди мне его задают. Мы работаем на уровне Нобелевской премии, но никогда ее не получим. Но чем активнее будет финансирование, тем быстрее настанет тот день, когда напечатанный на 3D-принтере орган будет успешно трансплантирован человеку. И тот, кто это сделает, будет иметь все шансы на Нобелевскую премию.

Более конкретный ответ на этот вопрос дал Юсеф Хесуани, соучредитель и управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions: «Я в меньшей степени верю в частных инвесторов. Все-таки пока довольно далеко то время, когда их вложения смогут окупиться. Поэтому здесь, на мой взгляд, ведущую роль должно играть государство».

По словам господина Хесуани, следует брать пример с таких стран, как Южная Корея или Сингапур, где существуют целые государственные программы по поддержке молодых ученых, занимающихся исследованиями в области биопечати.

— Как вы думаете, при достаточном финансировании когда удастся успешно трансплантировать напечатанный орган человеку?

— Точно сказать трудно, но, по приблизительным подсчетам, к 2030 году,— считает он.

Владимир Миронов на самом деле видит те же перспективы, что и Хесуани: «Моя мечта — создать российский национальный центр биопечати, лет через десять первыми в мире напечатать функциональный, васкуляризированный человеческий орган и успешно пересадить его пациенту».