«Быть великим авангардистом в наши дни? Это же просто чепуха!»

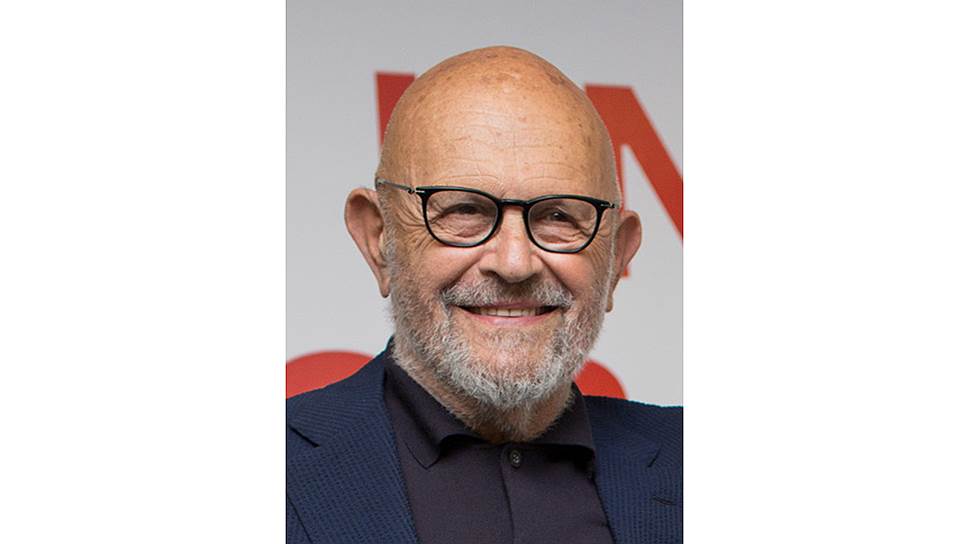

Джим Дайн о своем искусстве и его корнях

В Мультимедиа Арт Музее открывается выставка Джима Дайна. В начале этого года художник передал Центру Помпиду большую коллекцию своих работ — из них и составлена настоящая ретроспектива. Отрываясь от монтажа выставки, Джим Дайн поговорил с Анной Толстовой об авангарде, коммунизме и еврействе

В любом уважающем себя музее современного искусства найдутся работы Джима Дайна — картины-ассамбляжи 1960-х, где к живописной поверхности холста прикреплены какие-нибудь рабочие инструменты, пилы, молотки, клещи, плоскогубцы, отвертки. Они висят в залах поп-арта рядом с работами друзей и приятелей его бурной нью-йоркской юности — Класа Ольденбурга, Роя Лихтенштейна, Энди Уорхола. И конечно, его имя в большой истории искусства встретится лишь в главе про поп-арт. Однако Джим Дайн относится к числу тех непокорных художников, что не желают ложиться под каток истории искусства, чтобы навсегда зависнуть в зале поп-арта, до старости повторяя удачно найденные в юности приемы и выражения. Рисунок, печатная графика, книжная иллюстрация, книга художника, поэзия, поэтический перформанс, скульптура — на выставке, привезенной из Центра Помпиду, можно увидеть искусство Джима Дайна почти во всем его медийном и тематическом многообразии.

Разумеется, базовый словарь языка Джима Дайна был составлен в годы его поп-артистской юности — в начале 1960-х. Отзвуки поп-арта можно увидеть и в его любимой рекламно-яркой цветовой гамме, и в излюбленных мотивах, будь то сердца-валентинки, диснеевский по происхождению Пиноккио или Венера Милосская, главная соперница Джоконды за титул масскультовой королевы красоты. Но при всей кажущейся поп-артистичности это искусство куда ближе к экспрессионизму — ведь экспрессионизм по определению исповедален, и работы Джима Дайна неизменно полны явных и скрытых автобиографических подтекстов. Например, рабочий инструмент — то, среди чего он вырос: его дед содержал лавочку, где продавались столярные, слесарные и строительные инструменты. Или же снятая одежда — костюм, сапог, купальный халат, автопортрет без героя, как минус-прием. Или же бесконечные цитаты — от фаюмского портрета до Джаспера Джонса, все то, что сформировало Джима Дайна как художника. Исповедь довершает поэзия — перепечатки текстов из поэтических книг, собственноручно написанные на стенах залов стихи-граффити и устное слово в виде записи музыкально-поэтического перформанса, состоявшегося минувшей весной в Центре Помпиду.

Джим Дайн часто говорит, что Пиноккио для него — метафора искусства, его животворящей силы. Впрочем, кажется, что Пиноккио стал для него чем-то вроде оберега или эмблемы memento mori, постоянно напоминающей о том, сколь губительна для художника ложь. Джим Дайн всегда оставался верен себе и своей личной правде в искусстве — наперекор интересам рынка, вкусам критиков и капризам истории искусства.

Раз мы в Москве, расскажите про графическую серию «История коммунизма». Я знаю, что вам достались литографские камни из какой-то академии в Восточном Берлине...

Да, это была типичная школа социалистического реализма — на протяжении тридцати-сорока лет режима. Литографские камни подобрали мои печатники — они тогда никому не были нужны, все переходили на цифровые технологии, рисовать на камне казалось таким несовременным. На этих камнях сохранились следы соцреализма — изображения Ленина, Карла Маркса, Розы Люксембург, даже какое-то объявление иракского студенческого союза. И еще сохранялся запах — казалось, можно почувствовать, как пахнет соцреализм. Мы решили напечатать тираж — по 40 отпечатков с каждого из 45, если я не ошибаюсь, камней. Тираж послали на мою ферму Уолла-Уолла в штате Вашингтон, и там мы поверх этих отпечатков сделали офорты — это уже была часть моей иконографии, изображений рабочего инструмента. Вышло забавно: инструменты как будто бы попали в рай для рабочих. Я очень горжусь этим проектом — в нем ощущался запах XX века, истории найденного объекта, я нашел эти вещи и сделал их своими.

А для вас, американского художника, «коммунистическое» искусство, искусство социалистического реализма, непременно связано с фигуративностью?

Я назвал этот проект «История коммунизма» просто потому, что я еще и поэт, и это название хорошо звучит. (Смеется.) Но я не думаю, что можно изъять фигуративность из искусства — искусство в таком случае перестанет быть искусством, это будет что-то дегуманизированное. Я думаю, и Мондриан был чувственным художником.

Вы ведь часто работаете с найденным досками. Вам как художнику-графику важен принцип палимпсеста?

Я просто не люблю ничего выбрасывать. Мне нравится находить вещи и преобразовывать их своими руками.

Настоящий пролетарский подход! Этот пролетарский дух у вас с юности, когда вы делали хеппенинг «Улыбающийся рабочий» и стали использовать рабочий инструмент в ассамбляжах?

Я вырос в рабочей среде, меня вырастил дед, он был рабочим. И я всегда, даже после того как открыл и полюбил искусство, сохранял романтическую любовь к рабочему делу. Это благородный труд, это прекрасно — просыпаться рано утром и смотреть на себя в зеркало, готовясь к трудовому дню. Я никогда в жизни не брал отпуска, я отношусь к себе как к рабочему искусства.

Это своего рода оппозиция к поп-арту? Ведь большинство художников поп-арта работало с продуктами потребления и культурой консюмеризма, вы же обращались к орудиям труда и культуре производства.

Я никогда не был поп-артистом. Меня связали с поп-артом из-за того, что я использовал объекты повседневности в своих работах. В поп-арте все — о внешней жизни, его образы — это простые знаки, поп-арт не преобразует эти знаки, он их просто присваивает. У меня же все обращено к внутренней жизни, мои работы — о долгом-долгом путешествии по моим личным землям.

Вы, кажется, путешествовали в обратном направлении, нежели большинство авангардистов. Вы начали с революционных, авангардных жестов, с хеппенингов в кругу Аллана Капроу, с участия в легендарной поп-артистской выставке «Новая живопись обычных вещей» Уолтера Хоппса, а позднее пришли к традиционным техникам рисунка и гравюры, к серии «Рисунки в глиптотеке», которая как будто бы в гипсовом классе академии сделана. Вы поворачиваете историю вспять?

Я просто почувствовал, что мне это необходимо, что после того, как я делал все эти вещи, мне нужно заняться самообразованием. И в течение четырех-пяти лет рисовал с натуры каждый день. Не то чтобы я не умел рисовать, я рисую с двухлетнего возраста, учился в художественных колледжах и академиях, но я хотел приучить себя рисовать так, как никогда до этого не делал, это было поэтическое занятие. Что значит быть великим авангардистом в наши дни? Это же просто чепуха! Красоваться на баррикаде со всей этой славой и деньгами!

Хеппенинг «Улыбающийся рабочий» или ассамбляжи цикла «Искусство живописи» символически разрушали картину. Многие, кто в те годы разрушал картину, шли к перформансу или инсталляции. Вы же пришли к графике. Почему?

Я люблю печатную графику, люблю сам процесс печати, меня завораживает, что разные техники дают столь разные результаты. Мне нравится, как изменяется линия, когда вы рисуете на литографском камне или на офортной доске. Если вы решили стать художником, вам в какой-то момент придется осознать, что вы пришли не из ниоткуда. Вы не найденыш, у вас есть семья — я имею в виду художественную традицию. У меня есть настоящие родители — это Сезанн, это Рембрандт, я ни в коем случае не сравниваю себя с ними, но у меня есть ощущение, что они занимались тем же делом, что и я, что есть некая линия, которая тянется ко мне.

Одна из первых статей, которую написали про вас в Европе, принадлежит Марселю Бродтарсу — он тогда еще не решился стать художником, а был поэтом и журналистом.

Марселю Бродтарсу? Правда? Не знал!

Для него поп-арт — своего рода возвращение дада.

Можно так сказать. Конечно, я прекрасно знал, что такое дада и сюрреализм: художник Роберт Мазеруэлл написал великую книгу об истории дада и сюрреализма («Художники и поэты дада. Антология», 1951.— Weekend), я читал ее еще мальчиком. Меня интересовало дада: не столько их способность шокировать — к тому времени в мире было столько шокирующего, что искусство не могло состязаться с жизнью,— сколько результаты их деятельности. В каком-то смысле на меня повлияли Курт Швиттерс и Роберт Раушенберг.

Бродтарс сравнивает вас с Рене Магриттом...

Это потому, что он бельгиец. (Смеется.) При всем уважении к Магритту, я никогда не чувствовал, что мы — родственные души. Его картины прекрасны, и особенно прекрасны его идеи, но я не слишком им увлекался.

Бродтарс как раз и имеет в виду идеи. Для него Магритт — литературный художник, пришедший от искусства живописи к искусству идей, и, возможно, он почувствовал в вас это движение в сторону поэзии.

Да, для меня искусство всегда было связано с языком.

Но ведь совсем не так, как для концептуалистов?

Да, верно. Меня интересовало устное слово, слово, при помощи которого мы можем общаться друг с другом, помимо образов. Я был зачарован словами и тем, как мы их используем, чтобы устанавливать связи с другими людьми. Я не мог читать первые 20 лет — сейчас это называется дислексия, но тогда к этому относились иначе, в школе меня считали дурачком. Но я-то знал, что я не дурак,— я начал рисовать. Позднее я обратился к психоаналитику, и он объяснил мне, что это проблема с мозгом, какой-то центр отключен, и посоветовал начинать читать. Вначале я читал книги наоборот, с конца.

Вполне в духе еврейской традиции. Может быть, это еврейские корни?

(Смеется.) Но я всегда знал, что хочу говорить — с помощью руки, рисуя, и с помощью голоса. Вся моя поэзия — о моем голосе. И мне повезло знать великих американских поэтов: Фрэнка О’Хару, Роберта Крили, Теда Берригана, Рона Пэджетта.

Вы слушали, как они читают?

Да, и я много с ними общался. Они были очень щедры на общение — гораздо щедрее художников. Потому что в поэзии нет денег. Они могли позволить себе быть щедрыми. (Смеется.)

Точно, Фрэнк О’Хара работал в MoMA продавцом открыток. Но мне почему-то казалось, что поэзия для вас — скорее письмо, почерк, каллиграфия, чем звук.

Да, я люблю процесс письма и верю в графологию, эту лженауку. Но мне нравится и типографика, визуальный образ печатного шрифта, поэтому я так много работал в области книги, в последние двадцать лет — с замечательным немецким издателем Герхардом Штайдлем. Я вообще люблю книгу — не столько уникальные издания livre d’artiste, сколько более массовую продукцию, когда надо сотрудничать с дизайнерами, делающими макеты на компьютерах, и можно включить мои фотографии, я ведь еще и фотограф.

Вы работали с выдающимися европейскими издателями и печатниками, с тем же Альдо Кроммелинком. А почему вас, успешного художника из Америки, куда все так мечтали попасть, все время тянуло в Европу? Это был зов крови, как у вашего лондонского друга Рона Б. Китая,— вернуться на землю своих еврейских предков, пережившую катастрофу?

Нет, я ведь очень поздно попал в Европу, когда мне было за тридцать. Честно говоря, мой американский дилер сказал, что у него нет денег, я знал, что это вранье, но у меня не было средств на адвоката судиться. Я переехал в Европу с семьей, с детьми, в надежде, что найду деньги, так и случилось — меня обеспечили мои издатели. Но когда я оказался в Европе, это было что-то вроде юнгианского чувства, архетипа, если хотите, что я попал домой. Когда я впервые пролетал над Балтикой, я почувствовал, что уже был здесь когда-то. И жить в Париже мне гораздо приятнее, чем в Америке: гуляя по бульварам, я чувствую себя свободным человеком.

Вы пытались поехать в Польшу, найти местечки, где жили ваши прапрадеды?

Нет, в те годы я не бывал восточнее Берлина. Видите ли, только половина моих прадедов переселилась в Америку из Литвы, да и то — еще в XIX веке. Другая половина родилась в Америке.

Но они еще говорили на идише?

Да, они говорили на идише, это была невероятная мешанина из английского и идиша. У меня рано умерла мать, меня вырастили дед с бабушкой, люди весьма эксцентричные. Дед был потрясающий, в нем было столько природной силы, злости, темперамента, у него был невероятно крутой характер — это был бесконечный перформанс, он мог взять молоток и разнести в щепы кастрюлю, если у бабушки что-то подгорало, но никогда и пальцем ее не тронул. Бабушка с дедушкой считали, что художник — это не профессия, особенно для еврея. Дядя, мамин брат, хотел, чтобы я — на худой конец — стал скрипачом. Но они смирились.

Что еврейская традиция запрещает изображения — это ведь предрассудок. На еврейских кладбищах Восточной Европы полно надгробий с изображениями, и изобразительные мотивы, имеющие символический смысл, все время повторяются. Примерно как у вас — сердца, инструменты, купальные халаты, Венера Милосская, Пиноккио. Это тоже какой-то символический язык, внутренний текст?

Это ДНК, это мышление, выраженное через искусство, это упорство и одержимость. Они все время со мной — это как книга на полке: вам не нужно читать ее каждый день, но она — ваша.

Вы часто говорите, что ваши любимые художники — Рембрандт, Мунк. И Рембрандт, и экспрессионизм, одним из отцов которого считают Мунка, оказались очень важны для художников-евреев в XX веке. Существует ли, по-вашему, какая-то еврейская интонация в искусстве?

Не как в литературе. Искусство — более общая, надрелигиозная форма выражения. Не думаю, что, глядя на мои работы, вы сможете сказать, что я еврейский или христианский художник. Еврейскость в искусстве... Шагал выбрал этот путь и его капитализировал. Китай в конце жизни тоже пришел к решению стать «официальным» еврейским коммунистическим художником — это было смешно.

«Джим Дайн. Из коллекции Центра Помпиду». Мультимедиа Арт Музей, 14 сентября — 11 ноября