Рабочие

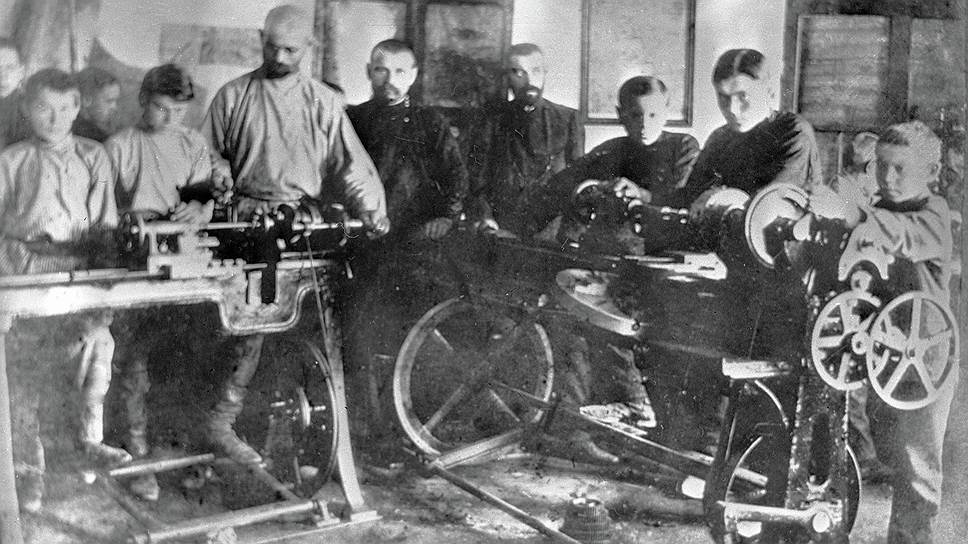

Рабочие железнодорожного цеха Енакиевского металлургического завода, 1911 год

Фото: РИА Новости

Время от времени защитники исторического наследия пытаются сохранить рабочие кварталы 1920-х. Это не то чтобы невозможно, но трудно. Качество жилья спорно, качество строительства оставляет желать лучшего, остаются качества проекта. Тут есть что сказать в пользу сохранения. Но что интересно: никому не приходит в голову доказывать их ценность с позиций бессмертной истории рабочих, их быта, их повседневности. Качества дизайна — да, история жизни — нет. Мы сохраняем исторические магазины, древние храмы, дворцы — но не рабочие кварталы.

То же касается и фабрик. Фабрики — это что-то среднее между зданиями и станками, и даже больше сдвинуты в сторону станков, инструментов. Как инструмент они теряют ценность после того, как производство устарело. Конечно, если на фасаде есть элементы неорусского стиля или неоготики, их можно защищать, но обычно промзоны с устаревшим производством превращаются в городские свалки, с которыми никто не знает, что делать, пока не придет время зачистить территорию и построить все с нуля.

Как выглядит город рабочих в истории? Это удивительно, но никак. Город прячет рабочих. Если мы имеем дело с традиционным европейским городом, то мастерские располагаются на задах длинных участков, а на улицу они выходят лавками — торговлей. Если с традиционным восточным городом, то это базар, где ремесленники прячутся в глубине кварталов, окруженных лавками со всех сторон. Нам трудно сказать, как выглядели кварталы чомпи в ренессансной Флоренции, ремесленные кварталы средневекового Парижа, рабочие кварталы Лондона. Они не сохранились, их снесли, и на их месте выросли новые города. И само то, что они не сохранились — погибли в чуму, сгорели в Великом лондонском пожаре, снесены бароном Османом, мало ли что случалось,— указывает на то, что город не видел в них ценности. Их не защищали и не восстанавливали, это были внутренности, изнанка, исподнее города.

Здесь есть нечто общее с индустриальным домостроением. Ну вот пятиэтажки — их сносят так, будто их не было никогда. Не остается не только домов — даже их мест не остается. Меняется сетка улиц, тип дома, назначение территорий. Как будто это было пустое место и никто тут никогда не жил. А это и есть Москва заводов и фабрик, Москва, в которой половина населения была рабочими. Ее никому не жалко. Это индустриальный мусор, который зря занимает ценную территорию.

У рабочих нет прошлого. Такого, которое общество ценило бы и сохраняло. Их следы выветриваются.

Кстати, о рабочем Лондоне как раз мы можем составить более или менее определенное представление — скажем, по гравюрам Уильяма Хогарта. Это, конечно, тенденциозная просвещенческая сатира, но тем не менее. «Переулок джина», «улица пива» и т.д.— кварталы Ист-Энда, мир драк, пьянства, проституции, воровства — жуткие места. А кроме изображений есть еще литература. Лондон Диккенса, Париж Гюго. Петербург Крестовского. Рабочие слободки Горького — в «Матери», «Деле Артамоновых». Это не город, это ад.

Конечно, можно сказать, что к такому состоянию их привел капитализм, и писатели левых убеждений так и говорили. Собственно, сам переход к индустриальному домостроению, к «машине для жилья» Ле Корбюзье и жилищному строительству Хрущева был вызван желанием вывести рабочих из трущоб и бараков и создать им нормальные жизненные условия. Нельзя сказать, что это совсем не удалось. Но блочно-панельный город с одинаковыми параллелепипедами домов на бесконечном пустыре микрорайона — это какой-то склад человеческих жизней, и когда бредешь через него зимой, кажется, что это, конечно, не ад, но ад где-то недалеко.

Есть специальная иконография рабочего — что в фотографии ХХ века, что в живописи XVII–XIX. Это человек с фигурой, искореженной тяжелым трудом, ассиметричной и покалеченной, со следами какой-то пережитой катастрофы на лице, острым и враждебным взглядом — и вместе с тем производящий впечатление силы, ума, внутренней значительности. Это может быть грешник, отверженный, карбонарий — коннотации меняются в зависимости от времени, а образ остается. Вообще-то, что кузнец или мельник находятся в тесных отношениях с чертом — это очень архаическая идея. Те же гравюры Хогарта вырастают из ранней протестантской гравюры, это массовый материал, бичующий греховность человеческой природы, и почти всегда место действия — это трактиры, лавки и мастерские, тот же низший город. Это образная традиция, выросшая из живописи Северного Ренессанса, из Брейгеля и Босха, где мир порока и грехопадения или просто ад не только что постоянно изображается, но и постоянно имеется в виду.

У рабочих нет прошлого, а их настоящее периодически граничит с адом.

Отчасти благодаря Марксу, отчасти благодаря истории СССР мы под словом «рабочие» имеем в виду пролетариат после промышленной революции. Индустриальный город — это, разумеется, самый яркий на сегодняшний день эпизод выхода рабочих на городскую сцену. Но это не вполне годится для понимания ценностей рабочих в социальном организме города. Вряд ли разумно считать, что до промышленной революции рабочих в городе не было. Я думаю, что городской социум делится на четыре касты: кшатрии (власть), брахманы (жрецы), вайшьи (торговцы) и шудры (рабочие) — об этом был мой предыдущий очерк. Но, конечно, отождествлять шудр и индустриальных рабочих невозможно. Кузнецы, жестянщики, гончары, бондари, стекольщики, ткачи, портные, кожемяки, сапожники, каменщики, столяры, печники, пекари, мельники, резники, мусорщики, золотари, гробовщики — им нет числа, и большинство этих рабочих существовали в городе с того момента, как он появился, а не с того момента, как появилось индустриальное производство. При этом границы группы «шудр» иные, чем привычно нам: они шире.

«Конечно, художник другой эпохи будет обижен, если вы назовете его искусство ремеслом,— пишет А.Ф. Лосев.— „Я не ремесленник, я художник”,— скажет он. А грек гордился тем, что он ремесленник! <...> „Техне” — это, во-первых, ремесло, во-вторых, искусство и, в-третьих, наука. Получается, что грек не отличает ремесла и искусства от науки? Да, потому что науку он понимает практически. Конечно, чистое умозрение возможно, но это — абстракция. Реальная наука не есть чистое умозрение, это всегда практика. Поэтому научная „техне” недалеко ушла от ремесленной или от художественной „техне”» («Двенадцать тезисов об античной культуре»).

Как это свойственно поздним работам Лосева, суждение модернизировано из желания выказать себя марксистом (он несколько неловко прислоняется к тезису Маркса «практика — критерий истины»). Но само по себе сближение ремесла, искусства и не вполне понятной «науки» мне кажется знаменательным. Аристотель в «Никомаховой этике» разделил два типа знания: «технэ» и «эпистеме». Эпистеме — это раскрытие законов мироздания, то, как устроено уже существующее. Технэ — это создание того, чего не было. Это совсем разные «науки».

Шудры — это технэ, они создают то, чего нет. И я думаю, что определять «рабочих» нужно именно в этой логике. Можно напомнить, что средневековая мастерская алхимика мало отличается от мастерской ювелира или кузнеца. Можно напомнить, что не только кузнец близок к дьяволу, но и Фауст. И когда вы читаете теорию креативного класса Ричарда Флориды, который доказывает, что этот класс свободен от собственности, живет только своим трудом, является объектом эксплуатации капитала и т.д., вы быстро обнаруживаете, что это просто субститут пролетариата в постиндустриальном обществе.

Напомню идею Жоржа Дюмезиля о верховных богах индоевропейцев. Он показал, что у трех групп в индоевропейском пантеоне есть небесные покровители: Верховный Властитель у власти, Верховный Жрец у брахманов и бог обмена у торговцев. Но у рабочих верховного божества нет, отчасти потому, что индоевропейский пантеон сложился задолго до образования городов и появления отдельной группы рабочих. Для всех остальных мир уже готов — и даже до известной степени прекрасен. Но не для них: они не вписаны в изначальную структуру мироздания.

У них нет места, нет покровителя. Наличное положение дел их не устраивает, в существующем мире все время проступают черты ада. Но они умеют создавать то, чего не было. Платон полагал, что каждой вещи соответствует замысел о ней, ее идея, эйдос. Эйдос прекрасной женщины можно себе представить, но невозможно представить себе эйдос стиральной машины. Рабочие создают то, что отсутствовало в первоначальном замысле о мире. Поэтому они богоборцы, поэтому близки дьяволу. И поэтому они занимаются созданием нового мира.

Я думаю, что именно этот отчетливо эсхатологический смысл вкладывал Маркс в свою формулу пролетариата. «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».

Торговцы двигаются к более совершенному состоянию путем обмена, жрецы — путем соотнесения реальности с высшим миром, а власть — путем формирования должного положения дел из наличного хаоса. Рабочие производят новый мир как на заводе, технология для них большая ценность, чем произведение. Поэтому их ценностью оказывается стандарт, типовое изделие, то, что можно тиражировать. Для города в его физическом измерении это так же важно, как уникальное и неповторимое. Но куда важнее рабочие для города как сообщество. Ценность власти — первенство, ценность жрецов — уникальность, ценность торговцев — различия. Ценность рабочих — равенство. Равные могут создавать мир с начала.

Время рабочих — будущее. Это не значит, что будущее им принадлежит, как полагал Маркс. Когда будущее наступает, его может освоить кто-то другой. Это значит, что будущее — это их ценность. И если они исчезают, то будущее становится продленным настоящим. То есть отсутствует.