В ГМИИ имени Пушкина показывают графику Густава Климта и Эгона Шиле. Почти сто листов из досточтимого собрания венской Альбертины — невиданный по московским условиям объем — привезены в преддверии года венского модерна и столетия со дня смерти обоих живописцев. Рассказывает Сергей Ходнев.

Пять лет назад, готовясь выпускать на свежеоткрытой Исторической сцене премьеру «Руслана и Людмилы» в постановке Дмитрия Чернякова, Большой театр предупредил: детей на спектакль вести не стоит. Моментально возникшее у публики подозрение, будто под видом Глинки ей покажут порно, гарнировало премьеру таким скандалом, что отличного черняковского «Руслана» в результате сняли со сцены, а гендиректора Большого Анатолия Иксанова — с поста.

Теперь ГМИИ, принимая выставку из Альбертины, присвоил ей рейтинг 18+, а директор музея Марина Лошак вдобавок сказала, что время сложное, что не так просто сопротивляться внутреннему цензору, что приходится думать о том, как бы не обидеть «верующих, нервных, эмоциональных». Время действительно хоть куда; уже каким-то доисторическим прошлым кажется пора, когда, ну, скажем, Пьера и Жиля выставляли у самых стен Кремля, в Манеже — и ничего. А было это, между прочим, даже не в проклятые 1990-е, а в 2007 году.

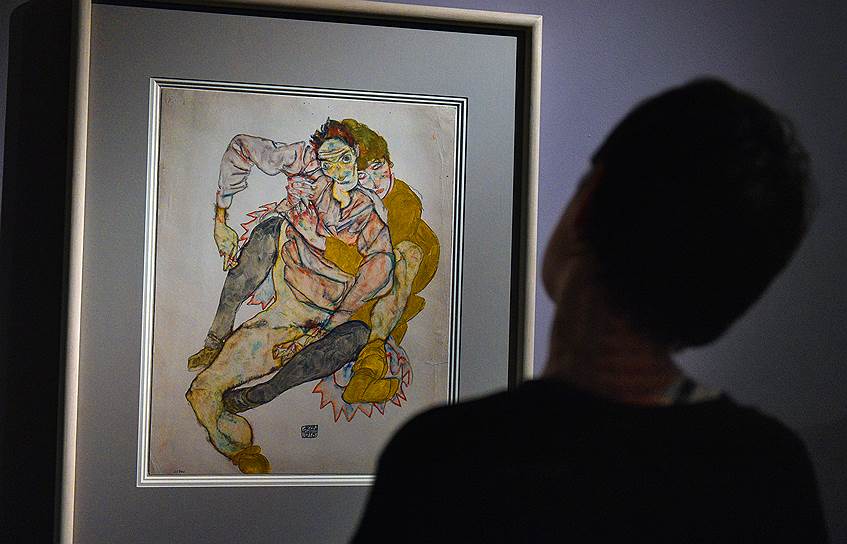

Постучим по дереву — поклеп в растлении и экстремизме на Музей изящных искусств никто не возводит, но зато разговоры о том, что «страха ради казаческого» на выставку не стали брать что-то особенно неприличное, пошли. Дискуссия о том, достаточно ли на выставке половых органов для поддержания чести музея или все-таки нет, конечно, по-своему поучительна. Но при всем том выставка хоть и показывает в изрядных подробностях плотские обсессии обоих художников, однако к анатомически-медицинской проблематике все же решительно несводима.

Не только потому, что выставка графическая и большинство листов — карандашные рисунки. Не ждите климтовских контрастов жаркого византийского золота и томительных красок нагого тела. Специфическая колористика голой плоти у Шиле, болезненно-землистая, пестрящая как будто кровоподтеками, есть в паре акварелей, но не то чтобы заметна в общем масштабе.

С одной стороны, тонко и знаточески отобранные листы разыгрывают — вопреки круглящимся, извивающимся, напрягающимся истомным телесам на них — безукоризненно академический сюжет. От ар-нуво к экспрессионизму, от капризной изысканности к духоте, от духоты к болезненности: со своей странной, немного тепличной насыщенностью художественная жизнь Вены 1910-х за считанные годы прошла стадии одна выразительнее другой, и листы двух художников роскошно иллюстрируют все подробности этой эволюции.

Климт начинает с почти энгровской грации, но потом движение линии, обрисовывающей формы какой-нибудь беременной натурщицы (этюд к «Надежде I»), становится настолько прихотливым, что и Бердслей по сравнению с этим абрисом кажется Энгром. А роковые красавицы, округлившие брови и обнажившие зубы в тревожащей, почти трупной усмешке, побуждают в таком лаконичном исполнении не перебирать обыкновенные размышления о Фрейде и его пациентах, а всматриваться все внимательнее в карандашный штрих. Есть и начинающий Шиле — трепетный мальчишеский автопортрет, рисунок головы гудоновского Вольтера; но дальше линии все резче, все мучительнее, и сам этот разлад кажется все могущественнее по мере того, как все более совершенной художественно выглядит сама его некомфортность.

Есть ли во всем этом что-то о распадающейся габсбургской державе, о декадансе, об эпохе «предвоенной, блудной и грозной»? Пожалуй, есть. И все-таки из внехудожественных впечатлений и наблюдений, вызываемых этой выставкой, кажется важнее всего не соотнесенность эротизма и Климта, и Шиле с неврозами и катастрофами, а разлитая в нем уязвимость. Оба умрут в 1918-м, пройдет совсем немного лет, и нормативной станет совсем другая нагота — бодрая, ликующая, настырно здоровая. А тут, посмотрев на муку этих хрупких изломанных тел, остается разве что вспомнить жалобные причитания Аввакума над согрешившими Адамом и Евой: «О, миленькия! Приодети стало некому!»