«Это был такой форпост поколения»

Лианозовская группа в стихах, картинах и воспоминаниях

28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов — первый масштабный смотр зарубежного современного искусства в послевоенном СССР, с которого принято отсчитывать рождение второго авангарда. С него же начинается и неофициальная история «лианозовской группы» (или «лианозовской школы») — неофициальная, потому что входившие в ее состав художники и поэты существование группы (и тем более школы) отрицали. Но если существование группы и остается под вопросом, никто не отрицает, что и в истории советского неофициального искусства, и в истории советской неофициальной поэзии «лианозовцы» сыграли важную роль. К 60-летию возникновения несуществовавшей группы рассказываем, что это было: участники группы и их друзья вспоминают главные события совместной истории, Анна Толстова объясняет, что такое лианозовская живопись, а Игорь Гулин — что такое лианозовская поэзия

Студия Евгения Кропивницкого

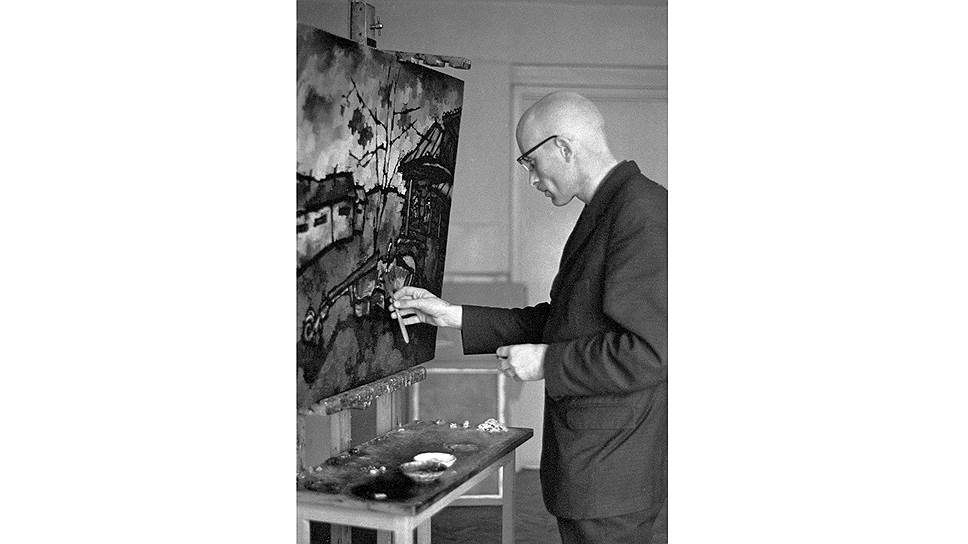

Художественную студию в Доме пионеров Ленинградского района Москвы организовал в конце 30-х поэт и ученик Иннокентия Анненского Арсений Альвинг. В 1940-м году в студии начинает заниматься Генрих Сапгир, в 1942-м — Оскар Рабин. В 1943-м, после смерти Альвинга, руководителем студии был назначен художник и поэт Евгений Кропивницкий. Занятия чаще всего ведутся у художника дома — в барачном доме у железнодорожной станции Долгопрудная. Евгений Кропивницкий и Ольга Потапова, 1968 год

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Оскар Рабин

«Три жизни. Книга воспоминаний», 1986

«Три жизни. Книга воспоминаний», 1986

В каком-то объявлении я прочел, что в Доме пионеров открывается живописная студия. Пошел туда. Узнал, что студией руководит Евгений Леонидович Кропивницкий и что записалось туда всего три ученика. Столько же записалось и в поэтическую секцию, которой руководил тоже Евгений Леонидович.

Виктор Пивоваров

«Серые тетради», 2002

«Серые тетради», 2002

Уже тогда Генрих (Сапгир.— Weekend) много читал и писал стихи. Как правило, первые, кто замечает такие вещи, это библиотекари. Так его представили руководителю литературного кружка при Доме пионеров Арсению Альвингу, первому его поэтическому учителю. На первом же занятии кружка внимание Генриха привлек юноша Лева Кропивницкий. Генрих подружился с ним, стал ходить к ним домой. Отец Левы Евгений Леонидович Кропивницкий стал его духовным наставником, воспитателем, учителем. Однажды у Кропивницких Генрих увидел Оскара Рабина, рисовавшего под руководством учителя. Они подружились и решили вместе жить. Вместе было легче. Студийцам Дома пионеров полагались карточки на хлеб. Чтобы не съесть весь паек сразу, Генрих ходил за хлебом утром, а Оскар вечером. Кроме того, Оскару удалось устроиться работать, и он получал в столовой похлебку. Генрих приходил в эту столoвую, похлебка иногда оставалась, и ему давали тоже.

Генрих Сапгир

«Лианозово и другие»,«Арион», 1997, №3

«Лианозово и другие»,

Я знал Евгения Леонидовича с 1943 года, со своих пятнадцати лет. Нередко я оставался у него ночевать, и тогда мне стелили на полу, на который клали фанеру и кое-какую одежонку — комнатка была мала, в ней жили еще его жена — художница Ольга Ананьевна и дочь Валентина. Сын Лев был на войне. Со временем появились и другие ученики, как в поэзии, так и в живописи. Мы гуляли по окрестным паркам и лесам, читали и без конца беседовали об искусстве. Это был истинный учитель и магнетическая личность. Как я понимаю, он каждому неофиту давал проявить себя и поддерживал его в этом стремлении. Почему его в свое время не арестовали, не знаю.

Фото: vsevolod-nekrasov.ru.

Из коллекции Г.В.Зыковой

Игорь Холин

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Стихи я начал писать в 1949 году. Конечно, сначала это были очень плохие стихи. Тогда же познакомился с Евгением Леонидовичем Кропивницким. Евгений Леонидович был таким человеком: он никогда не ругал, он похваливал да подучивал, подучивал да похваливал, и как-то выходило, что я вроде бы уже стихи писать умею.

Генрих Сапгир

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Началось все со стихов Евгения Леонидовича, таких, например:

Был он юный и влюбленный,

Подарил ей нитку бус.

Ярким счастьем упоенный

Он попал под автобус.

Говорили: как попал он?! —

И росла, росла толпа…

Окровавленный лежал он

У трамвайного столба.

Когда я услышал эти стихи, я почувствовал, что это что-то абсолютно новое, что-то такое, чего я никогда раньше не слышал. <…> Это была истинная поэзия, и она казалась мне очень близкой. <…> Евгений Леонидович говорил, что всякое нытье, всякая унылость, поэзия, где все страдают,— это не современно. Современность совсем иная. На жизнь нужно смотреть в упор, и поэзия должна быть по возможности очищена от эпитетов, сравнений и т. д.— все это обветшалый груз литературщины. Он тянет поэта, сковывает его, и от этого груза надо освобождаться.

Был он юный и влюбленный,

Подарил ей нитку бус.

Ярким счастьем упоенный

Он попал под автобус.

Говорили: как попал он?! —

И росла, росла толпа…

Окровавленный лежал он

У трамвайного столба.

Когда я услышал эти стихи, я почувствовал, что это что-то абсолютно новое, что-то такое, чего я никогда раньше не слышал. <…> Это была истинная поэзия, и она казалась мне очень близкой. <…> Евгений Леонидович говорил, что всякое нытье, всякая унылость, поэзия, где все страдают,— это не современно. Современность совсем иная. На жизнь нужно смотреть в упор, и поэзия должна быть по возможности очищена от эпитетов, сравнений и т. д.— все это обветшалый груз литературщины. Он тянет поэта, сковывает его, и от этого груза надо освобождаться.

Оскар Рабин

«Табу только одно — современное искусство», Colta.ru, 2 декабря 2014

«Табу только одно — современное искусство», Colta.ru, 2 декабря 2014

Он не давал чисто технических навыков. Он давал нам ту информацию, тот общий уровень культуры, которого нам не хватало. Что было в искусстве начала века, что было под запретом. Негде было посмотреть, узнать. А то, что к нему тянулись... А куда еще тянуться? Нигде больше этого не было. Кроме того, есть люди, у которых от природы талант, призвание учителя. Но он и сам был разнообразный художник. Все знают в основном его «девушек». А ведь когда он был молодой, то увлекался кубизмом, экспрессионизмом. Хотя, пожалуй, наиболее сильно он выразил себя в поэзии.

Лев Кропивницкий (слева) и Оскар Рабин на открытии однодневной выставки в Институте мировой экономики и международных отношений, 1969 год.

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.Коллекция Игоря Пальмина

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Станция Лианозово

В середине 1950-х художник Оскар Рабин и его жена, дочь Евгения Кропивницкого Валентина, селятся в квартире барачного дома в поселке Севводстрой рядом с железнодорожной станцией Лианозово и поселком Долгопрудный, недалеко от которого живет Евгений Кропивницкий. Квартира и по совместительству мастерская со временем превращается в один из главных центров художественной жизни Москвы: Рабин и Кропивницкий устраивают там выставки, Холин, Сапгир и Некрасов — поэтические чтения, в Лианозово начинает приезжать не только московская, но и — нелегально — иностранная публика. Оскар Рабин

«Никакой подпольной живописи у нас не было…», НЛО, 2005, №65

«Никакой подпольной живописи у нас не было…», НЛО, 2005, №65

Название «лианозовская школа» происходит от поселка Лианозово, где мы жили в 1950–1960-е годы. Евгений Леонидович с женой, художницей Ольгой Ананьевной Потаповой, жил в Долгопрудном примерно в шести километрах от нас. В период так называемой хрущевской «оттепели» многие молодые художники стали искать свои пути в искусстве, вместо всем надоевшего и обязательного для того времени социалистического реализма. Среди этих художников были наши друзья, которые часто собирались у нас в Лианозове, смотрели картины, читали стихи, говорили и спорили об искусстве. Приезжали также наши друзья поэты Генрих Сапгир и Игорь Холин — ученики Евгения Леонидовича.

Оскар Рабин.

«Ст. Лианозово, бар. 2, кв. 2», 1962 год

«Ст. Лианозово, бар. 2, кв. 2», 1962 год

Владимир Немухин

Марк Уральский. «Избранные, но незваные», 2012

Марк Уральский. «Избранные, но незваные», 2012

Где-то году в 1956 я с подачи моего приятеля, художника Николая Вечтомова, познакомился с семейством художника и поэта Евгения Леонидовича Кропивницкого. Он жил в маленьком домике на станции «Долгопрудная» Савеловской ж. д., вместе с женой, художницей Ольгой Ананьевной Потаповой, а его дочь Валентина Кропивницкая и зять Оскар Рабин — в бараке, находящимся поблизости, на станции «Лионозово». Пейзаж тех мест был весьма типичным для послевоенного Подмосковья: закопченные бараки, покосившиеся крестьянские избушки, забор и вышка спецлагеря, опутанные колючей проволокой, сонные пруды, огороды, сортирные будки, куры, козы, очередь у керосинной лавки… <…> Мы собирались в комнатушке Оскара Рабина, показывали свои работы, обсуждали их, катались на лыжах, выпивали. Ходили в гости к «деду», гуляли с ним по парку, беседовали. К Оскару часто заходили поэты, группировавшиеся вокруг Евгения Кропивницкого.

Игорь Холин

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

В Лианозове вообще побывало огромное количество людей. К Рабину, например, и Эренбург приезжал, и Мартынов, и Слуцкий, и Назым Хикмет, который уверял нас, что через десять лет (это было в 1956) все будет совершенно по-другому, всех будут печатать и не надо будет писать «черные стихи». Он даже мне книжку свою подарил и нарисовал там лампочку, чтобы я, дескать, писал «посветлее».

Игорь Холин, 1950-е годы

Фото предоставленоСабиной Хэнсген

Фото предоставлено

Илья Кабаков

«60–70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве», 2008

«60–70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве», 2008

Он (Рабин.— Weekend) был равен Третьякову, который собирал все, независимо от того, питал ли он симпатию к Сурикову или к «мирискусникам», считая своим долгом собрать все лучшее. Такое «отцовское» спокойствие и внимание Рабина всех нас поражало на фоне общей доброжелательности, но, в сущности, равнодушия к работам, которое царило между художниками.

Генрих Сапгир

«Рисовать надо уметь, или В искусстве всегда есть что делать», «Вопросы литературы», 1999, №4

«Рисовать надо уметь, или В искусстве всегда есть что делать», «Вопросы литературы», 1999, №4

Это было содружество, куда приезжали все вплоть до Бродского или Горбовского, все, кто хотел, все, кого ни назовите. Художник мог показать новую картину, поэт мог почитать стихи, выпить могли все. <…> Не было у нас единой платформы… Хотя была: потому что мы все-таки (теперь уже видно) — я, Рабин Оскар, Игорь Холин — мы ученики Кропивницкого. В «Лианозово» были и другие, абстрактные художники вроде Немухина и всякие. Был Сева Некрасов (он совсем другой), был Ян Сатуновский, который пришел в «Лианозово» вполне сформировавшимся поэтом. Сатуновский обрадовался нам ужасно — он как будто увидел родственников, а до этого был совсем один. <…> Но прямые ученики Кропивницкого были только мы трое.

Валентин Воробьев

«Друг земного шара», «Зеркало», 2001, №17–18

«Друг земного шара», «Зеркало», 2001, №17–18

С Холиным и его стихами я познакомился <…> в гнилом, по окна вросшем в землю бараке художника Оскара Рабина. Меня удивил не подмосковный барак поселка Лианозова, где когда-то была дача нефтяного короля Степана Лианозова с густым парком и охотой, в рекордные сроки превращенная в бараки И.Т.Л. (исправительно-трудовых лагерей). Я сам родился и жил в советском бараке, а его обитатели воспевали ненавистное мне строение коммунизма. Лобастый живописец Рабин молча показывал картины с изображением барака зимой и летом, днем и ночью. Длинный очкарик Холин, с перчатками в зеленой шляпе, с восторженной чувихой рядом, монотонно чеканил барачные строфы:

«Тихо. Тихо. Спит барак. Лишь будильник: так-тик-так. Лишь жена храпит во сне, спать она мешает мне».

«Это было дело в мае, во втором бараке Рая удавилася в сарае».

«Сегодня суббота, сегодня зарплата, сегодня напьются в бараках ребята».

«Тихо. Тихо. Спит барак. Лишь будильник: так-тик-так. Лишь жена храпит во сне, спать она мешает мне».

«Это было дело в мае, во втором бараке Рая удавилася в сарае».

«Сегодня суббота, сегодня зарплата, сегодня напьются в бараках ребята».

Слева направо: Валентина Кропивницкая, Оскар Рабин и их дочь Екатерина, 1968 год.

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва. Коллекция Игоря Пальмина

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва. Коллекция Игоря Пальмина

Игорь Дудинский

«Бархатное подполье», «Русская жизнь», 1 февраля 2008

«Бархатное подполье», «Русская жизнь», 1 февраля 2008

Это был такой форпост поколения, ужаленного войной и лагерями, и если в целом по Москве это было размыто — во дворе моего детства на Плющихе, например, кто-то воевал или сидел, а кто-то нет, но внимания на этом никто не акцентировал,— то в Лианозово это все было в концентрированном виде.

Всеволод Некрасов

«Не хочу и не ищу — живу и вижу», «Русский журнал», 23 декабря 2002

«Не хочу и не ищу — живу и вижу», «Русский журнал», 23 декабря 2002

Стоит повторить только: Рабин, Немухин и Мастеркова, Кропивницкие, Булатов, Васильев, Инфантэ и Некрасов — не ребята с одного двора. Тут не искусство по знакомству: как раз знакомство по искусству. Сближали и обстоятельства жизни — извне, и характер искусства — изнутри.

Валентина Кропивницкая

«Никакой подпольной живописи у нас не было…», НЛО, 2005, №65

«Никакой подпольной живописи у нас не было…», НЛО, 2005, №65

По-человечески мы дружили. Это и есть Лианозово.

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В международном фестивале, открывшемся 28 июля 1957 года, приняло участие 34 тыс. человек из 131 страны. В СССР впервые показали Джексона Поллока и Марка Ротко (годом раньше, в рамках подготовки к фестивалю, — Пабло Пикассо), в кинопрограмме были Анджей Вайда и Луи Маль, среди почетных гостей — Диего Ривера. В рамках фестиваля была организована выставка изобразительного и прикладного искусства, в которой впервые официально участвовать художники, не состоявшие в МОСХе. Одним из них стал Оскар Рабин, получивший Серебряную медаль за картину «Ландыши». Участие в выставке впервые позволило ему получить работу «по специальности» — вскоре после этого он устроился в Комбинат декоративно-оформительского искусства. С этого момента он и другие лианозовцы впервые начинают осознавать себя профессиональными художниками. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 1957 год

Фото Леонара Джанадда

Фото Леонара Джанадда

Владимир Немухин

Наталья Синельникова «Нонконформисты», 2009

Наталья Синельникова «Нонконформисты», 2009

Уже перед фестивалем мы все не столько чувствовали, сколько предчувствовали: что-то должно случиться, должно появиться что-то совершенно новое, сути которого мы еще не знали, не понимали. И когда это произошло, словно солнце встало иначе. На нас с Лидией Мастерковой выставка произвела очень сильное впечатление. Мы возвращались молча, потрясенные. Это был первый, очень активный импульс нового мироощущения, нового типа сознания, нового состояния души.

Эрик Булатов

Мария Чегодаева «Моя тревога. Сборник. критических статей. об искусстве. ХХ–XXI века», 2006

Мария Чегодаева «Моя тревога. Сборник. критических статей. об искусстве. ХХ–XXI века», 2006

Точкой отсчета следует считать Фестиваль молодежи. Оскар Рабин, например, прямо начался с этого фестиваля, Зверев, бесспорно, тоже.

Михаил Гробман

Алек Эпштейн «Запечатленная судьба», 2015

Алек Эпштейн «Запечатленная судьба», 2015

Второй русский авангард как движение родился в 1957 году в Москве. Организующим толчком явилась международная выставка на Фестивале молодежи и студентов в августе-сентябре 1957 года. Не столь качественная сама по себе, она тем не менее в известной степени отражала почти все художественные тенденции, существовавшие в тот период на Западе. Машина времени в мгновение перенесла многих московских (и не только московских) художников на современное поле искусства. Были и дополнительные компоненты этой революции: новая экспозиция Музея изобразительных искусств им. Пушкина (импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, кубизм), журнал «Польша» и, конечно же, выставка Пабло Пикассо (1956).

Оскар Рабин

«Три жизни», 1986

«Три жизни», 1986

Я стал искать, что бы им могло понравиться. Решил обыграть «социальный» сюжет. Нарисовал «безработного»... Изображенная на другой картине проститутка стояла, опершись о фонарь, и вызывающе курила сигарету. <…> Я проституток сроду не видел и думал, что курение сигарет является определяющим признаком их профессии. То, что подобные сюжеты почерпнуты из западной жизни, подразумевалось само собой, ибо кто же у нас не знает, что ни проституток, ни безработных в стране Советов нет. Между членами третьего выставкома вновь разгорелись ожесточенные споры по поводу моих работ. В тот же вечер, вернувшись домой, я уничтожил и «Безработного», и «Проститутку».

Выставка «Живопись, графика и керамика Пабло Пикассо» в ГМИИ им. А.С.Пушкина, 1956 год

Фото: Архив ГМИИ им. А.С. Пушкина

Фото: Архив ГМИИ им. А.С. Пушкина

Альманах «Синтаксис»

Самиздатовский поэтический альманах с неподцензурной русской поэзией придумал в 1959 году журналист Александр Гинзбург. За полтора года он выпустил три номера, в которых были впервые напечатаны стихи Всеволода Некрасова, Игоря Холина, Генриха Сапгира, Иосифа Бродского, Булата Окуджавы и др. В 1960-м году в доме Гинзбурга был проведен обыск «по подозрению в наличии антисоветской литературы». Материалы альманаха были изъяты, сам Гинзбург был арестован и приговорен к двум годам тюремного заключения, все авторы альманаха вызваны на допрос. Генрих Сапгир

«Лианозово и другие»,«Арион», 1997, №3

«Лианозово и другие»,

Как-то пришел к Оскару Рабину румяный мальчик Алик Гинзбург, оказавшийся вскоре возмутителем советского спокойствия и всех нас напечатавший в первом самиздатском журнале «Синтаксис» — в 1959 году. Журнал был вначале «издан» в четырех экземплярах на машинке, что не спасло его от ярости начальства, как и двумя десятилетиями позже, в конце 70-х, наш «Метрополь».

Виктор Кривулин

«Голос и пауза Генриха Сапгира», 2000

«Голос и пауза Генриха Сапгира», 2000

Впервые стихи Сапгира я услышал от Кости Кузьминского. Он выучил наизусть весь первый номер гинзбурговского «Синтаксиса» и читал его каждому, с кем знакомился. Это было ранней весной 1961 года. Тогда, при первой оттепели, новые поэты являлись почему-то преимущественно «парами», по двое: «Красовицкий-Хромов», «Сапгир-Холин», «Еремин-Уфлянд», «Бродский-Бобышев» — так произносились молодые имена.

Андрей Синявский

«Мы за границей», радио «Свобода», 1978

«Мы за границей», радио «Свобода», 1978

Я считаю Гинзбурга принципиальной фигурой. Он был всегда, можно сказать, первооткрывателем. Например, его журнал «Синтаксис». Конечно, и до этого ходили в списках стихи и классиков, великих поэтов Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, и молодых тогда авторов — Беллы Ахмадулиной, Генриха Сапгира и многих-многих других. Но Гинзбург придал этому пестрому явлению новую форму журнала. Он увидел, что поэты и стихи интересны не только сами по себе, но в их соединении, связке, синтаксисе.

Александр Гинзбург в лагере в Коми АССР, 1961 год

Фото из архива Арины Гинзбург

Фото из архива Арины Гинзбург

Генрих Сапгир

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Выход «Синтаксиса» вызвал скандал. Хотя мы с самого начала договаривались, что журнал будет чисто литературным, без всякой политики: напечатаем молодых — и все. Но по тем временам и этого оказалось достаточно.

Арина Гинзбург

«Александр Гинзбург: от „Синтаксиса” к „Хельсинкской группе”», 2003

«Александр Гинзбург: от „Синтаксиса” к „Хельсинкской группе”», 2003

А начиналось все легко и даже весело, как, впрочем, все, что Гинзбург делал. На гребне всеобщего увлечения стихами в конце 50-х — начале 60-х годов Алик Гинзбург, 20-летний студент факультета журналистики Московского университета, совершенно естественно пришел к мысли, что надо бы все эти разрозненные машинописные листочки, которые ходили по рукам, читались на литобъединениях и в маленьких литературных кружках, а потом снова и снова перепечатывались (как пел впоследствии Александр Галич: «Эрика» берет четыре копии, вот и все, и этого достаточно) — надо было все это собрать вместе и сделать сборник. «Друзья посмотрели на меня как на сумасшедшего»,— рассказывал он позже. Идея была гениально проста, но и столь же опасна.

Место обретения речи

Игорь Гулин о поэзии лианозовцев

Начиная разговор о «лианозовской группе», важно понимать, что никакой группы не было. Молодые ученики начали собираться вокруг поэта и художника Евгения Кропивницкого еще в 40-х. В конце 50-х местом их регулярных встреч стал барак в подмосковном Лианозово, где поселились дочь Кропивницкого Валентина и ее муж Оскар Рабин. Большая, постоянно менявшая очертания компания поэтов и художников не мыслила себя группой или школой — объединением, претендующим на стиль и на власть. Скорее их встречи были территорией свободы как отказа от обязательной для времени борьбы — в том числе и борьбы за художественное влияние, за новые языки, за хорошее против плохого.

Чтобы превратить эту размытую коллективность в школу, в институцию, нужен был ряд, скажем так, назначающих актов. Они последовали с прямо противоположных сторон. Сам термин «лианозовская группа» изобрели чиновники. В 1963 году, когда Кропивницкого исключали из Московского союза художников, в вину ему ставилось среди прочего создание этой фантастической организации. Концептуальным наполнением понятия вскоре занялись на Западе. В 70-х в тамиздатских журналах и альманахах начали выходить групповые подборки лианозовцев, представлявшие их как влиятельное направление в советской подпольной поэзии. Так богемную компанию превратили в героев сопротивления. В перестройку этот образ был экспортирован обратно в СССР, предъявлен участникам процесса.

В близкий круг общения, в сложную систему взаимовлияний, возникшую вокруг Лианозово, в разное время входило множество народу — от будущей звезды Эдуарда Лимонова до авторов абсолютно забытых. Но в критике постепенно сложился твердый канон из пяти «лианозовцев»: собственно Кропивницкого, его учеников Сапгира и Холина и как бы боковой ветви, состоящей из Яна Сатуновского и Всеволода Некрасова. Те из фигурантов этого канона, что были живы к моменту его формирования, от своей принадлежности какой-либо группе настоятельно открещивались.

Есть понятный парадокс: историю авангарда делали воинственные группировки молодых людей, подрывавших сложившийся уклад художественной жизни, громко предъявлявших свои права. Такие группы были крайне удобны для подавления авангарда, для управления им в разного рода политических нуждах, для бюрократической инвентаризации его в каталоги истории искусств. Если самого объединения не было, его было необходимо выдумать. И «лианозовская школа» — как раз такого рода изобретение. Это понятие скорее не проясняет, а затемняет то удивительное событие, что произошло с русской поэзией в подмосковных домиках, бараках и их окрестностях — в Долгопрудном, где еще с 30-х жил Кропивницкий, собственно Лианозово, в Электростали, откуда в 60-х начал приезжать к друзьям Сатуновский.

Если отказаться от идеи школы, событие это легче всего описать как встречу. Для начала — встречу поколений.

... читать дальше Лианозовский патриарх Евгений Леонидович Кропивницкий был сверстником Маяковского, Цветаевой, Мандельштама, но по своим вкусам принадлежал даже более ранней — доавангардистской эпохе. Его идеалами были Тютчев, Фет, символисты. Сам Кропивницкий был склонен писать возвышенные, гармонические стихи о тихой красоте и тайне мира — стихи, абсолютно невозможные в мире советском. Его примитивистская, жестокая лирика возникает не как антитеза этой внутренней классике, а как ее прямое продолжение.

В мире сталинского восторга и ужаса поэзия в понимании Кропивницкого могла состояться только в том, что этому миру было не нужно. Возвышенное было оккупировано, оставалось приниженное. В этом смысле изысканно-наивные стихи Кропивницкого о природе и циничные зарисовки социальных пакостей — одного происхождения. И то и то — зона невидимого, малого. Неприглядную конкретность жизни обитателей подмосковных бараков Кропивницкий разглядел не потому, что искал современности, а потому, что отворачивался от нее. Удивительным образом в его текстах 30–40-х не найдешь ни следа войны, коллективизации, репрессий. Он искал место для «чистой» поэзии, и оказалось, что в тоталитарном мире она возможна только в мелком лесочке или в канаве. Весь зрелый Кропивницкий держится этим парадоксальным натяжением — высоты поэтической интенции и низости предмета, строгого, внимательного совершенства формы и комической простоты, ничтожности языка.

Свою манеру он находит в середине 30-х. Его вещи этого времени будто бы не предполагают читателя, собеседника. Не из-за крамольности, просто не существовало пространства, где такие стихи могли бы звучать. Оно появляется в 50-х, когда свои первые зрелые тексты пишут молодые друзья Кропивницкого — Игорь Холин и Генрих Сапгир.

Самый распространенный способ связать лианозовцев в единый узел — «барачная» тема, найденная Кропивницким, получившая масштабное развитие у Холина, заметная и у раннего Сапгира. Действительно, младшие поэты будто бы обосновались в мире, открытом их учителем, но действовали в нем совсем по-другому. Если Кропивницкий слышал в неприглядных мелочах быта последнее позвякивание музыки сфер, еле слышные перешептывания чертей и ангелов (далеким резонансом идущие от Блока и Сологуба), то для Холина слова и факты советского мира выстраивались в безжалостно четкий ритм. Каждый из них представал в своей наготе, не предполагавшей тайного смысла. В этом бесчеловечном ритме низостей и унижений явственно слышалось макабрическое веселье. Еще большая экстатичность — даже в самых злых стихах Сапгира. Главное его качество — наслаждение самой возможностью стихосложения, в котором каждая перемена ритма, жанра, регистра речи переживается как эротическое приключение. Писать жестокие и страшные стихи для Кропивницкого и его друзей в 50-х стало означать писать их вместе, превращать неуютный советский быт в пространство коллективного веселья.

В этом смысле интересно появление в компании автора совсем другого рода — Яна Сатуновского. К началу 60-х, когда Сатуновский впервые оказался в Лианозово, он был уже полностью сложившимся поэтом. Как и Кропивницкий, свои настоящие стихи он начал писать в 30-х, хотя и был на 20 лет младше, принадлежал совсем к другому поколению, воспитанному не на высоком модернизме, а на ранней советской поэзии, слышавшему только советскую речь. Если для Кропивницкого мир сталинской политики, больших катастроф века был как бы вынесен за скобки, то для Сатуновского он был единственной реальностью. Его изломанное косноязычие, сочетающее истерику газетных передовиц с хрипом удушья, безмерная подозрительность к каждому своему и чужому слову — все это составляло единственно возможный язык. Сатуновский был первым, кто научился внимательно слушать эту речь, увидел, как из самого ее кромешного сердца рождается поэтическое вещество. Его тексты были бесконечной работой по фиксации таких поэтических событий внутри страшной, профанной, апоэтической реальности.

Можно сказать, что его поэзия рождалась из обратного движения: не сверху вниз, как у Кропивницкого, не из большой культуры в барак, а наоборот — снизу вверх, от грязи, лжи, страха, окопа и подворотни — к мучительной новой музыке. Кажется, именно через эту встречу нисходящей и восходящей силы можно точнее всего описать событие лианозовской поэзии.

Этого союза, наверное, не случилось бы без Всеволода Некрасова, оказавшегося в Лианозово чуть раньше, в конце 50-х. Молодой поэт, уже опубликовавший стихи в самиздатском «Синтаксисе», Некрасов не был учеником Кропивницкого, но, как и Сатуновский, попав в Лианозово, нашел здесь своих. Еще до этой встречи он пришел к поэзии как системе наблюдения за обыденной речью. Однако художественный потенциал профанного, косноязычного, бюрократического языков, хотя и интересовал его, был не на первом месте. Из всей компании Некрасов занимался вещами самими тонкими. Если Холин предъявлял сухую тяжесть каждого слова, то Некрасова интересовали почти невесомые их смещения — динамический потенциал языковых частиц мельчайшего веса. Вся его поэзия — измерение тонких интонационных колебаний, обнаружение поэтического в самом незаметном, почти неразличимом. Отсюда его любовь к повторениям и тавтологиям. В них будто бы выделяется свободное от добавок, минимальное вещество поэтической речи. Как и его товарищи, Некрасов фиксировал малейшие факты языка. Но из-за своей невесомости они будто бы переставали крепко держаться земли. Оттого его взгляд то и дело уходил к событиям неба, состояниям воздуха.

На протяжении нескольких десятилетий пятеро этих друзей-поэтов ощутимо влияли друг на друга. Не только старшие на младших: встреча с лианозовцами сильно изменила в 60-х стиль Сатуновского, да и Кропивницкий начал писать по-другому после экспериментов своих учеников. Продуктом их диалога, конечно, не была школа, осознанная система приемов и методов. Им было нащупанное с разных сторон, но обретенное только в совместности открытие речи, произнесения слов — как места, где возникает поэзия.

Чтобы превратить эту размытую коллективность в школу, в институцию, нужен был ряд, скажем так, назначающих актов. Они последовали с прямо противоположных сторон. Сам термин «лианозовская группа» изобрели чиновники. В 1963 году, когда Кропивницкого исключали из Московского союза художников, в вину ему ставилось среди прочего создание этой фантастической организации. Концептуальным наполнением понятия вскоре занялись на Западе. В 70-х в тамиздатских журналах и альманахах начали выходить групповые подборки лианозовцев, представлявшие их как влиятельное направление в советской подпольной поэзии. Так богемную компанию превратили в героев сопротивления. В перестройку этот образ был экспортирован обратно в СССР, предъявлен участникам процесса.

В близкий круг общения, в сложную систему взаимовлияний, возникшую вокруг Лианозово, в разное время входило множество народу — от будущей звезды Эдуарда Лимонова до авторов абсолютно забытых. Но в критике постепенно сложился твердый канон из пяти «лианозовцев»: собственно Кропивницкого, его учеников Сапгира и Холина и как бы боковой ветви, состоящей из Яна Сатуновского и Всеволода Некрасова. Те из фигурантов этого канона, что были живы к моменту его формирования, от своей принадлежности какой-либо группе настоятельно открещивались.

Есть понятный парадокс: историю авангарда делали воинственные группировки молодых людей, подрывавших сложившийся уклад художественной жизни, громко предъявлявших свои права. Такие группы были крайне удобны для подавления авангарда, для управления им в разного рода политических нуждах, для бюрократической инвентаризации его в каталоги истории искусств. Если самого объединения не было, его было необходимо выдумать. И «лианозовская школа» — как раз такого рода изобретение. Это понятие скорее не проясняет, а затемняет то удивительное событие, что произошло с русской поэзией в подмосковных домиках, бараках и их окрестностях — в Долгопрудном, где еще с 30-х жил Кропивницкий, собственно Лианозово, в Электростали, откуда в 60-х начал приезжать к друзьям Сатуновский.

Если отказаться от идеи школы, событие это легче всего описать как встречу. Для начала — встречу поколений.

... читать дальше Лианозовский патриарх Евгений Леонидович Кропивницкий был сверстником Маяковского, Цветаевой, Мандельштама, но по своим вкусам принадлежал даже более ранней — доавангардистской эпохе. Его идеалами были Тютчев, Фет, символисты. Сам Кропивницкий был склонен писать возвышенные, гармонические стихи о тихой красоте и тайне мира — стихи, абсолютно невозможные в мире советском. Его примитивистская, жестокая лирика возникает не как антитеза этой внутренней классике, а как ее прямое продолжение.

В мире сталинского восторга и ужаса поэзия в понимании Кропивницкого могла состояться только в том, что этому миру было не нужно. Возвышенное было оккупировано, оставалось приниженное. В этом смысле изысканно-наивные стихи Кропивницкого о природе и циничные зарисовки социальных пакостей — одного происхождения. И то и то — зона невидимого, малого. Неприглядную конкретность жизни обитателей подмосковных бараков Кропивницкий разглядел не потому, что искал современности, а потому, что отворачивался от нее. Удивительным образом в его текстах 30–40-х не найдешь ни следа войны, коллективизации, репрессий. Он искал место для «чистой» поэзии, и оказалось, что в тоталитарном мире она возможна только в мелком лесочке или в канаве. Весь зрелый Кропивницкий держится этим парадоксальным натяжением — высоты поэтической интенции и низости предмета, строгого, внимательного совершенства формы и комической простоты, ничтожности языка.

Свою манеру он находит в середине 30-х. Его вещи этого времени будто бы не предполагают читателя, собеседника. Не из-за крамольности, просто не существовало пространства, где такие стихи могли бы звучать. Оно появляется в 50-х, когда свои первые зрелые тексты пишут молодые друзья Кропивницкого — Игорь Холин и Генрих Сапгир.

Самый распространенный способ связать лианозовцев в единый узел — «барачная» тема, найденная Кропивницким, получившая масштабное развитие у Холина, заметная и у раннего Сапгира. Действительно, младшие поэты будто бы обосновались в мире, открытом их учителем, но действовали в нем совсем по-другому. Если Кропивницкий слышал в неприглядных мелочах быта последнее позвякивание музыки сфер, еле слышные перешептывания чертей и ангелов (далеким резонансом идущие от Блока и Сологуба), то для Холина слова и факты советского мира выстраивались в безжалостно четкий ритм. Каждый из них представал в своей наготе, не предполагавшей тайного смысла. В этом бесчеловечном ритме низостей и унижений явственно слышалось макабрическое веселье. Еще большая экстатичность — даже в самых злых стихах Сапгира. Главное его качество — наслаждение самой возможностью стихосложения, в котором каждая перемена ритма, жанра, регистра речи переживается как эротическое приключение. Писать жестокие и страшные стихи для Кропивницкого и его друзей в 50-х стало означать писать их вместе, превращать неуютный советский быт в пространство коллективного веселья.

В этом смысле интересно появление в компании автора совсем другого рода — Яна Сатуновского. К началу 60-х, когда Сатуновский впервые оказался в Лианозово, он был уже полностью сложившимся поэтом. Как и Кропивницкий, свои настоящие стихи он начал писать в 30-х, хотя и был на 20 лет младше, принадлежал совсем к другому поколению, воспитанному не на высоком модернизме, а на ранней советской поэзии, слышавшему только советскую речь. Если для Кропивницкого мир сталинской политики, больших катастроф века был как бы вынесен за скобки, то для Сатуновского он был единственной реальностью. Его изломанное косноязычие, сочетающее истерику газетных передовиц с хрипом удушья, безмерная подозрительность к каждому своему и чужому слову — все это составляло единственно возможный язык. Сатуновский был первым, кто научился внимательно слушать эту речь, увидел, как из самого ее кромешного сердца рождается поэтическое вещество. Его тексты были бесконечной работой по фиксации таких поэтических событий внутри страшной, профанной, апоэтической реальности.

Можно сказать, что его поэзия рождалась из обратного движения: не сверху вниз, как у Кропивницкого, не из большой культуры в барак, а наоборот — снизу вверх, от грязи, лжи, страха, окопа и подворотни — к мучительной новой музыке. Кажется, именно через эту встречу нисходящей и восходящей силы можно точнее всего описать событие лианозовской поэзии.

Этого союза, наверное, не случилось бы без Всеволода Некрасова, оказавшегося в Лианозово чуть раньше, в конце 50-х. Молодой поэт, уже опубликовавший стихи в самиздатском «Синтаксисе», Некрасов не был учеником Кропивницкого, но, как и Сатуновский, попав в Лианозово, нашел здесь своих. Еще до этой встречи он пришел к поэзии как системе наблюдения за обыденной речью. Однако художественный потенциал профанного, косноязычного, бюрократического языков, хотя и интересовал его, был не на первом месте. Из всей компании Некрасов занимался вещами самими тонкими. Если Холин предъявлял сухую тяжесть каждого слова, то Некрасова интересовали почти невесомые их смещения — динамический потенциал языковых частиц мельчайшего веса. Вся его поэзия — измерение тонких интонационных колебаний, обнаружение поэтического в самом незаметном, почти неразличимом. Отсюда его любовь к повторениям и тавтологиям. В них будто бы выделяется свободное от добавок, минимальное вещество поэтической речи. Как и его товарищи, Некрасов фиксировал малейшие факты языка. Но из-за своей невесомости они будто бы переставали крепко держаться земли. Оттого его взгляд то и дело уходил к событиям неба, состояниям воздуха.

На протяжении нескольких десятилетий пятеро этих друзей-поэтов ощутимо влияли друг на друга. Не только старшие на младших: встреча с лианозовцами сильно изменила в 60-х стиль Сатуновского, да и Кропивницкий начал писать по-другому после экспериментов своих учеников. Продуктом их диалога, конечно, не была школа, осознанная система приемов и методов. Им было нащупанное с разных сторон, но обретенное только в совместности открытие речи, произнесения слов — как места, где возникает поэзия.

Евгений Кропивницкий

Месть

Смята белая перина,

В душной комнате тепло.

После сцены балерина,

Коновалова Ирина,

Парамоновой назло

Пригласила Иванова —

И теперь он пьян и спит…

Ночь в окно глядит сурово,

Острый серп как нож торчит.

Смята белая перина,

В душной комнате тепло.

После сцены балерина,

Коновалова Ирина,

Парамоновой назло

Пригласила Иванова —

И теперь он пьян и спит…

Ночь в окно глядит сурово,

Острый серп как нож торчит.

Живые и мертвые

Все это только для живых,

Все для живых — и только!

А мертвые? — не спросят их,—

Что, как они? — нисколько.—

Нисколько дела нет до них:

Вот помер, ну и только.

Живым и то, живым и се,

А мертвые ни то ни се,

Отнимут и могилу.

Живой народец удалой —

Разроет — вышвырнет долой —

Плевать, что это жило —

Другим нужна могила.

***

Мне очень нравится, когда

Тепло и сыро. И когда

Лист прело пахнет. И когда

Даль в сизой дымке. И когда

Так грустно, тихо. И когда

Все словно медлит. И когда

Везде туман, везде вода.

Все это только для живых,

Все для живых — и только!

А мертвые? — не спросят их,—

Что, как они? — нисколько.—

Нисколько дела нет до них:

Вот помер, ну и только.

Живым и то, живым и се,

А мертвые ни то ни се,

Отнимут и могилу.

Живой народец удалой —

Разроет — вышвырнет долой —

Плевать, что это жило —

Другим нужна могила.

***

Мне очень нравится, когда

Тепло и сыро. И когда

Лист прело пахнет. И когда

Даль в сизой дымке. И когда

Так грустно, тихо. И когда

Все словно медлит. И когда

Везде туман, везде вода.

Игорь Холин

***

Кто-то выбросил рогожу.

Кто-то выплеснул помои.

На заборе чья-то рожа,

Надпись мелом: «Это Зоя».

Двое спорят у сарая,

А один уж лезет в драку.

Выходной. Начало мая.

Скучно жителям барака.

Кто-то выбросил рогожу.

Кто-то выплеснул помои.

На заборе чья-то рожа,

Надпись мелом: «Это Зоя».

Двое спорят у сарая,

А один уж лезет в драку.

Выходной. Начало мая.

Скучно жителям барака.

Знакомство

Началось с флирта

При покупке торта

Скорчил морду

Вроде черта

Она не осталась в долгу

Сказала

Могу

Съесть 10 пирожных

Не запивая водой

Невозможно

Это искусство

Провожал домой

Говорили об искусстве

Любишь Соловьева-Седова

Да

Балет

Нет

Ерунда

Бред

Опера — свинство

Симфония — хамство

Завязалось знакомство

Началось с флирта

При покупке торта

Скорчил морду

Вроде черта

Она не осталась в долгу

Сказала

Могу

Съесть 10 пирожных

Не запивая водой

Невозможно

Это искусство

Провожал домой

Говорили об искусстве

Любишь Соловьева-Седова

Да

Балет

Нет

Ерунда

Бред

Опера — свинство

Симфония — хамство

Завязалось знакомство

Генрих Сапгир

Голоса

Вон там убили человека,

Вон там убили человека,

Вон там убили человека,

Внизу — убили человека.

Пойдем, посмотрим на него.

Пойдем, посмотрим на него.

Пойдем, посмотрим на него.

Пойдем. Посмотрим на него.

Мертвец — и вид, как есть мертвецкий.

Да он же спит, он пьян мертвецки!

Да не мертвец, а вид мертвецкий...

Какой мертвец, он пьян мертвецки —

В блевотине валяется...

В блевотине валяется...

В блевотине валяется...

.......................

Берись за руки и за ноги,

Берись за руки и за ноги,

Берись за руки и за ноги,

Берись за руки и за ноги,

И выноси его на двор.

Вытаскивай его на двор.

Вытряхивай его на двор!

Вышвыривай его на двор! —

И затворяй входные двери.

Плотнее закрывайте двери!

Живее замыкайте двери!

На все замки закройте двери!

*<2> Что он — кричит или молчит?

Что он — кричит или молчит?

Что он — кричит или молчит?

Что он? — кричит или молчит?..

Вон там убили человека,

Вон там убили человека,

Вон там убили человека,

Внизу — убили человека.

Пойдем, посмотрим на него.

Пойдем, посмотрим на него.

Пойдем, посмотрим на него.

Пойдем. Посмотрим на него.

Мертвец — и вид, как есть мертвецкий.

Да он же спит, он пьян мертвецки!

Да не мертвец, а вид мертвецкий...

Какой мертвец, он пьян мертвецки —

В блевотине валяется...

В блевотине валяется...

В блевотине валяется...

.......................

Берись за руки и за ноги,

Берись за руки и за ноги,

Берись за руки и за ноги,

Берись за руки и за ноги,

И выноси его на двор.

Вытаскивай его на двор.

Вытряхивай его на двор!

Вышвыривай его на двор! —

И затворяй входные двери.

Плотнее закрывайте двери!

Живее замыкайте двери!

На все замки закройте двери!

*<2> Что он — кричит или молчит?

Что он — кричит или молчит?

Что он — кричит или молчит?

Что он? — кричит или молчит?..

Ян Сатуновский

***

Осень-то, ёхсина мать,

как говаривал Ваня Батищев,

младший сержант,

родом из глухомани сибирской,

павший в бою

за свободу Чехословакии.

Осень-то, ю-маю,

все деревья в желтой иллюминации.

Осень-то, ёхсина мать,

как говаривал Ваня Батищев,

младший сержант,

родом из глухомани сибирской,

павший в бою

за свободу Чехословакии.

Осень-то, ю-маю,

все деревья в желтой иллюминации.

***

Все реже пью, и все меньше;

курить почти перестал;

а что касается женщин,

то здесь я чист, как кристалл.

Поговорим о кристаллах.

Бывают кристаллы — Изольды и Тристаны.

Лоллобриджиды,

Мэрилин Монро.

Кристалл дерево

и кристалл вино.

У нас в университете кристаллографию

преподавал профессор Микей,

Александр Яковлевич.

Его посадили в 37-м.

Когда его выпустили, он

нет не могу.

А вы говорите Лоллобриджида.

Все реже пью, и все меньше;

курить почти перестал;

а что касается женщин,

то здесь я чист, как кристалл.

Поговорим о кристаллах.

Бывают кристаллы — Изольды и Тристаны.

Лоллобриджиды,

Мэрилин Монро.

Кристалл дерево

и кристалл вино.

У нас в университете кристаллографию

преподавал профессор Микей,

Александр Яковлевич.

Его посадили в 37-м.

Когда его выпустили, он

нет не могу.

А вы говорите Лоллобриджида.

Всеволод Некрасов

***

Поневоле

Превратился воздух

В воду самоё

Остаются

Против солнца сосны

Против солнца

Самолет

За лесами полдень

За горами

А мы все свои

Мы всплывали

В светлые слои

И

Загорали

Поневоле

Превратился воздух

В воду самоё

Остаются

Против солнца сосны

Против солнца

Самолет

За лесами полдень

За горами

А мы все свои

Мы всплывали

В светлые слои

И

Загорали

Из Пушкина

Товарищ верь

Взойдет она

Товарищ прав

***

наверно уже не рано

верно?

и даже не то что не рано

а как-то

поздно

ладно холодно

ветрено вероятно

но ничего же не видно

темно

вот именно

темно

и кроме того

мокро

хорошо?

что хорошо

то хорошо

что плохо

то плохо

Товарищ верь

Взойдет она

Товарищ прав

***

наверно уже не рано

верно?

и даже не то что не рано

а как-то

поздно

ладно холодно

ветрено вероятно

но ничего же не видно

темно

вот именно

темно

и кроме того

мокро

хорошо?

что хорошо

то хорошо

что плохо

то плохо

Статья «Жрецы „Помойки №8”»

В 1960 году поселок Лианозово официально вошел в состав Москвы и иностранцы получили возможность посещать его без специального разрешения. В Лианозово начинают съезжаться иностранные консулы, журналисты и арт-дилеры. На фоне этого и недавнего судебного дела по поводу альманаха «Синтаксис» в «Московском комсомольце» выходит разгромная статья о Рабине и художниках его круга — советская власть разглядела в них группу, хотя пока еще и не дала ей название. Оскар Рабин. «Помойка №8», 1958 год

Фото: tsukanovartcollection.com

Фото: tsukanovartcollection.com

«Жрецы „Помойки №8”»

«Московский комсомолец»,29 сентября 1960

«Московский комсомолец»,

Однажды я очутился на дому у художника Оскара Рабина. И то, чему я стал свидетелем, то, что пришлось мне увидеть, настолько меня ошеломило, что я еще долго не мог прийти в себя. Я убедился, что все эти люди — Анатолий Иванов, Игорь Шибачев, Оскар Рабин и другие — никакого отношения к нашему советскому искусству не имеют и не могут иметь. То, что ими превозносилось, оказалось гнуснейшей пачкотней наихудшего абстракционистического толка. Не говоря уже о том, что «произведения» Рабина вызывают настоящее физическое отвращение, сама тематика их — признак его духовной убогости. Как самое лучшее «творение» он выдает свою, с позволения сказать, работу «помойка №8». Судите сами, как широк кругозор этого отщепенца! Но вот «приятели» мои обо всем этом и о самом Рабине мнения иного. Только тут, в гостях у него, я понял, что вся эта группка молодых людей — духовные стиляги, пустые, оторванные от жизни, наносящие вред нашему обществу. <…> Я знаю некоторых ребят, которые уже попали под влияние этой группки, в том числе и под влияние Анатолия Иванова. Они учат своих новичков вести такой же паразитический образ жизни, как ведут сами, вдалбливают им в головы свои бредовые идеи, отрывают их от жизни.

Игорь Губерман

«Иерусалимские дневники», 2017

«Иерусалимские дневники», 2017

В 60-м году в «МК» вышел большой фельетон, сделанный по заказу ГБ. Назывался он «Жрецы помойки номер восемь». В фельетоне этом чудовищно хулились картины Оскара Рабина, и попутно автор ругал друзей художника. Про меня там были такие замечательные строки: «Один из тех, кто ходит к Оскару Рабину,— Игорь Губерман. Этот деятель, дутый как пустой бочонок, надменный и самовлюбленный, тоже мечтает о всемирном признании». <…> Мой родитель, потому как был воспитан на 37-м и 49-м годе, ужасно тогда испугался.

Оскар Рабин

«Реальный Оскар»,«Итоги», 2 февраля 2012

«Реальный Оскар»,

После появления статьи мы ждали репрессий. Могли выгнать из художественного комбината, могли выселить из барака или вообще выслать за сотый километр: расправились же позже с «тунеядцем» Бродским и с диссидентом Амальриком… Но жизнь шла своим чередом. Меня предупредили, не более того… И страхи постепенно забылись.

Оскар Рабин, 1969 год

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

«Лианозовская группа»

Термин «лианозовская группа» впервые был употреблен на заседании московского отделения Союза художников в 1963 году: за «формализм», с которым после посещения Хрущевым выставки авангардистов в Манеже опять усиленно боролись, и за «создание „лианозовской группы”» Евгений Кропивницкий исключен из МОСХа. Владимир Немухин

Марк Уральский. «Избранные, но незваные», 2012

Марк Уральский. «Избранные, но незваные», 2012

Евгений Леонидович Кропивницкий — единственный в те годы из всех «лианозовцев» член Союза художников — был исключен из МОСХа именно за организацию «Лианозовской группы». Это произошло сразу же после разгрома Хрущевым юбилейной выставки в Манеже. Кропивницкий, состоявший в членах МОСХ с момента ее основания, вначале очень расстроился и, надеясь, что это недоразумение, написал руководству письмо, в котором говорил, что никакой «Лианозовской группы» не существует, а в поселке Лианозово живет его дочь, художница Валентина Кропивницкая, ее муж Оскар Рабин и еще внучка. В МОСХ’е письмо это ждали, полагая, что это будет стандартное «чистосердечное раскаяние». Но не получилось, да к тому же эта приписка «и еще внучка». Вот они и взъелись.

Леонид Рабичев

Наталья Синельникова. «Нонконформисты», 2009

Наталья Синельникова. «Нонконформисты», 2009

Евгения Кропивницкого подвергли грубому и бесцеремонному допросу. Напоследок ему задали заведомо провокационный вопрос: «А как вы относитесь к Пикассо?» После восторженного отзыва Кропивницкого начался настоящий шабаш: «закричали все сразу, сумасшедшими дикими голосами — ему капитализм, ему Пикассо нравится! Он абстракционист! Он издевается над нами, учит нас! Вон из Союза!». Ярость, злоба, смех. Евгений Леонидович встал, поклонился и под всеобщее улюлюканье вышел из кабинета.

Евгений Кропивницкий и Ольга Потапова.

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва

Коллекция Игоря Пальмина

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва

Коллекция Игоря Пальмина

Евгений Кропивницкий

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Владислав Кулаков. «Поэзия как факт», 1999

Лианозовская группа состоит из моей жены Оли, моей дочки Вали, моего сына Льва, внучки Кати, внука Саши и моего зятя Оскара Рабина.

Владимир Немухин

«Эти странные семидесятые, или Потеря невинности», 2010

«Эти странные семидесятые, или Потеря невинности», 2010

Я отношу себя к Лианозовской группе — условно, конечно, потому что я к ней только «примыкал», если мы вообще эту группу признаем,— в которой никакой философии не было. Была чувственная связь с жизнью, с видением, с раскрытием своих возможностей, своего «я», но никакой специальной философии, как у «Сретенского бульвара» или Шварцмана, у нас не было. Какая могла быть философия у Рабина? «Шкура может быть и овечкина, а душа должна быть человечкина»? А у Евгения Кропивницкого? «Она как фабрика красива — и сзади, и спереди»? Вот его окраинная поэзия могла быть если не философией, то пониманием жизни.

Оскар Рабин

Никакой группой или школой мы себя не называли, так как у нас не было общей программы, общих установок, направления и пр. Каждый художник сам находил для себя свой путь в искусстве. Объединяли же нас всех дружеские отношения и общее стремление быть свободными в своем творчестве. <…> Тем не менее наши лианозовские показы и чтения проходили совершенно открыто. Никакой конспирации, никакой подпольной живописи у нас не было.

Фото: vsevolod-nekrasov.ru.

Из коллекции Г.В.Зыковой

Лианозовский дом художников

Анна Толстова о живописи лианозовцев

Из художников-лианозовцев, художников лианозовской... школы, группы, кружка, объединения, художественной коммуны — как ни назови, все будет не точно, более всего известен Оскар Рабин, поэтому их искусство обычно меряют Рабиным, что справедливо лишь отчасти. Ярлык диссидентов (Александр Даниэль, например, называет Лианозово «одной из первых моделей диссидентского сообщества») приклеился к ним, несмотря на все их коллективные и индивидуальные протесты, так прочно во многом из-за рабинской общественной или, как сказали бы сегодня, институциональной деятельности. В сущности же, сообщество это было семейным кругом, то есть собственно семьей и ближайшими друзьями, объединенными общим мировоззрением и разделившими общую судьбу.

Главой семьи был Евгений Кропивницкий (1893–1979), художник, до революции отучившийся в Строгановке и в юности симпатизировавший кубофутуристам, поэт, начинавший как символист, и несостоявшийся композитор, получивший благословение Александра Глазунова, но впоследствии оставивший музыку. Осколок Серебряного века, преодолевший символизм и восприимчивый ко всему новому, что появлялось в поле зрения — вплоть до позднего (оттепельного) Пикассо.

... читать дальше Семья состояла из его жены, художницы Ольги Потаповой (1892–1971), детей, художника и поэта Льва Кропивницкого (1922–1994) и художницы Валентины Кропивницкой (1924–2008), зятя Оскара Рабина (род. 1928), и все они были его учениками, причем Рабин — официальным, по изостудии при Доме пионеров Ленинградского района. Остальные художники из лианозовцев — Николай Вечтомов (1923–2007), Лидия Мастеркова (1927–2008) и Владимир Немухин (1925–2016) — учились вместе в Московском городском художественном училище, Мастеркова и Немухин были парой. Вечтомов оказался соседом Евгения Кропивницкого по подмосковным поселкам вокруг городка Долгопрудного — случайно встретились на этюдах, разговорились, и вскоре обе артистические компании объединились. Но все они вошли в историю под именем лианозовцев, поскольку Рабин с Кропивницкой жили чуть южнее родителей и ближе к Москве — в тогда еще тоже подмосковном Лианозове, и постепенно их лианозовский барак превратился в подпольный литературно-художественный салон, известный всей богемной Москве, всем коллекционерам, славистам, иностранным журналистам, дипкорпусу и, как следствие, сделавшийся предметом особого внимания компетентных органов. Однажды этот островок самопровозглашенной свободы посетил провозвестник оттепели Илья Эренбург — визит свидетельствовал о культурной значимости, какую мало-помалу приобрели маргиналы-отщепенцы.

Поэзия окраины, барачного неказистого бытия, мизерного существования на краю цивилизации, известная прежде всего по живописи Рабина, но свойственная и другим лианозовским художникам, воспринималась партийной критикой как антисоветчина и очернительство. Однако она была вдохновлена гением места: бараки в окрестностях станций Долгопрудная и Лианозово остались от лагерей, а лагеря возникли в связи со строительством канала Москва—Волга (канала имени Москвы). Иной художник из их современников, чья жизнь, в целом мирно протекавшая в пределах Садового кольца, разнообразилась лишь пленэрами на академических дачах да творческими командировками на образцовые стройки века, мог вовсе не видеть и не знать этой изнанки парадной сталинской Москвы.

Из лианозовских художников непосредственный лагерный опыт имелся у младшего Кропивницкого, в 1946-м осужденного с группой студентов за участие в антисоветской террористической организации на десять лет ИТЛ, вернувшегося в Москву из Казахстана в 1956-м и тогда же реабилитированного, и у Вечтомова, воевавшего, попавшего в плен, бежавшего из лагеря для военнопленных под Дрезденом и примкнувшего к чешским партизанам, что избавило его от возможных неприятностей со СМЕРШем. Надо полагать, старший Кропивницкий все годы сталинского террора был на грани ареста, Рабин же хлебнул военного полубеспризорного детства. Лагерным и приближенным к нему — фронтовым, детдомовским, беспризорным — прошлым могли похвастаться и поэты-лианозовцы. Словом, для них «советский лагерь» не был ни идиомой, ни абстрактной метафорой.

Две работы 1959 года — «Пейзаж с колючей проволокой» Евгения Кропивницкого и «Оптимистический пейзаж» Рабина — изображают лианозовскую действительность в традиции экспрессивного критического реализма и позволяют понять, чем реализм, идущий из Франции и Германии XIX века, отличается от советского соцреализма. Позволяют нащупать границу между официальным и официально неприемлемым. Здесь также видно, насколько ранний Рабин еще зависит от манеры учителя, но, невзирая на безрадостность натуры, лирик Кропивницкий сохранит свою светлую, просветленную палитру христианского смирения, тогда как трагик Рабин постепенно погрузится в одухотворенную мрачность имени Рембрандта и Руо. Однако барачный экспрессионизм был характерен не для всех — вечтомовская партия тяготела к метафизике и мистике, к абстракции и сюрреализму, так что в сугубо искусствоведческом смысле лианозовцы представляли собой единство непохожих.

В пейзажах лианозовцев барачное «здесь» нередко противопоставлено новостроечному «там», лагерное предместье отделено от хрущевского города Солнца непреодолимой полосой отчуждения, как будто его очередь на улучшение жилищных условий так никогда и не подойдет (к концу 1960-х Рабины все же перебрались в Москву, но Вечтомов и правда до самой смерти жил в поселке Северный). Инаковость барачных обитателей столь велика, что они порой представляются сказочными человекообразными зверями,— образ, встречающийся у Евгения Кропивницкого, ляжет в основу мифологии Валентины Кропивницкой, звериные лики появятся и у Льва Кропивницкого, скажем, в иконных портретах крестьянских святых Флора и Лавра. Мотивы христианской иконографии составляют евангельский подтекст безвидной барачной повседневности, и каждая помоечная сцена с последствиями «распития алкогольных напитков» у Рабина подразумевает таинство Евхаристии. Подтекст этот сквозит и в абстракциях у лучшего из лианозовских художников, Лидии Мастерковой, где лоскутки церковного шитья, подобранные в заброшенных церквах, преображают фактурные картины-коллажи в литургические покровцы и воздухи.

Помимо очернительства и религиозной пропаганды лианозовцы, с точки зрения партийной критики, были повинны в «абстракционизме». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, мастерская пластических искусств в ЦПКиО имени Горького, сеансы практической живописи действия и ее теоретического обоснования от самозваного философа-художника Колмена — первой жертвой пал Немухин, уже в 1957-м выдавший целую серию абстрактных пейзажей в условно поллоковской манере и, кажется, заразивший абстракцией всех, за исключением разве что Рабина, стойкого реалиста. Из этих попыток угадать, что происходит в большом мире, по ту сторону железного занавеса, и вывести формулу современности, соединяя порванные нити времен и пространств — первого русского авангарда, память о котором хранил Евгений Кропивницкий, и нового западного авангарда, просачивавшегося в СССР редкими выставками и книгами, ничто не вошло в большую историю. Правда, и малая-то история — как Лианозова в целом, так и всех его художников по отдельности — толком еще не написана. Но коллажные абстракции Мастерковой, что появляются на последних международных выставках о едином искусстве единой Европы, вполне естественно встают в один ряд с европейской живописью информель и деколлажами новых реалистов.

Впрочем, все эти нюансы сугубо художественного свойства менее всего беспокоили партийную критику, воспринимавшую лианозовскую деятельность в политическом ключе — как подрыв советских устоев и работу на Запад. Собственно, точно так же — как подрыв советских устоев, только, конечно, с противоположной оценкой, была воспринята на Западе выставка Оскара Рабина, состоявшаяся в 1965 году в лондонской Grosvenor Gallery у Эрика Эсторика. Эстетика по большому счету не интересовала ни ту, ни другую сторону холодной войны, на линии фронта которой оказались лианозовцы. Нарисованная Верой Кропивницкой семейная идиллия, пастораль о звериных Адаме и Еве, изгнанных из дикого лесного рая и пытающихся заново обрести парадиз в хрущевской квартирке со всеми удобствами, начала разрушаться, как только лианозовский эскапизм, возникший на бытовой и эстетической почве, обернулся политической позицией. Героическая попытка не вступать ни в какие отношения с советской властью и самостоятельно зарабатывать на художественном рынке (коллекционеры, слависты, иностранные журналисты, дипломаты) в стране, где формально не было рыночных отношений, возвращала художников в политическое поле, какого они, отказывавшиеся участвовать в соцреалистских пропаганде и соглашательстве, так бежали, и невольно превращала в диссидентов. Апогеем этой либеральной стратегии стала Бульдозерная выставка 1974 года: организатором неподцензурного показа работ нонконформистов на пустыре в Беляево, разгон которого так эффектно продемонстрировал всему миру отсутствие свободы в СССР, был Оскар Рабин, основным составом экспонентов — лианозовцы. В этот момент лианозовская утопия частной семейной художественной жизни пришла к неразрешимому конфликту с практикой жизни общественно-политической. Власть сделала выводы из бульдозерного конфуза и попыталась приручить независимых с помощью полуразрешенных выставок и объединений. Наиболее радикальные несогласные эмигрировали: Мастеркова по собственной воле, Рабины — тем же образом, что и Ростропович с Вишневской.

... читать дальше Семья состояла из его жены, художницы Ольги Потаповой (1892–1971), детей, художника и поэта Льва Кропивницкого (1922–1994) и художницы Валентины Кропивницкой (1924–2008), зятя Оскара Рабина (род. 1928), и все они были его учениками, причем Рабин — официальным, по изостудии при Доме пионеров Ленинградского района. Остальные художники из лианозовцев — Николай Вечтомов (1923–2007), Лидия Мастеркова (1927–2008) и Владимир Немухин (1925–2016) — учились вместе в Московском городском художественном училище, Мастеркова и Немухин были парой. Вечтомов оказался соседом Евгения Кропивницкого по подмосковным поселкам вокруг городка Долгопрудного — случайно встретились на этюдах, разговорились, и вскоре обе артистические компании объединились. Но все они вошли в историю под именем лианозовцев, поскольку Рабин с Кропивницкой жили чуть южнее родителей и ближе к Москве — в тогда еще тоже подмосковном Лианозове, и постепенно их лианозовский барак превратился в подпольный литературно-художественный салон, известный всей богемной Москве, всем коллекционерам, славистам, иностранным журналистам, дипкорпусу и, как следствие, сделавшийся предметом особого внимания компетентных органов. Однажды этот островок самопровозглашенной свободы посетил провозвестник оттепели Илья Эренбург — визит свидетельствовал о культурной значимости, какую мало-помалу приобрели маргиналы-отщепенцы.

Поэзия окраины, барачного неказистого бытия, мизерного существования на краю цивилизации, известная прежде всего по живописи Рабина, но свойственная и другим лианозовским художникам, воспринималась партийной критикой как антисоветчина и очернительство. Однако она была вдохновлена гением места: бараки в окрестностях станций Долгопрудная и Лианозово остались от лагерей, а лагеря возникли в связи со строительством канала Москва—Волга (канала имени Москвы). Иной художник из их современников, чья жизнь, в целом мирно протекавшая в пределах Садового кольца, разнообразилась лишь пленэрами на академических дачах да творческими командировками на образцовые стройки века, мог вовсе не видеть и не знать этой изнанки парадной сталинской Москвы.

Из лианозовских художников непосредственный лагерный опыт имелся у младшего Кропивницкого, в 1946-м осужденного с группой студентов за участие в антисоветской террористической организации на десять лет ИТЛ, вернувшегося в Москву из Казахстана в 1956-м и тогда же реабилитированного, и у Вечтомова, воевавшего, попавшего в плен, бежавшего из лагеря для военнопленных под Дрезденом и примкнувшего к чешским партизанам, что избавило его от возможных неприятностей со СМЕРШем. Надо полагать, старший Кропивницкий все годы сталинского террора был на грани ареста, Рабин же хлебнул военного полубеспризорного детства. Лагерным и приближенным к нему — фронтовым, детдомовским, беспризорным — прошлым могли похвастаться и поэты-лианозовцы. Словом, для них «советский лагерь» не был ни идиомой, ни абстрактной метафорой.

Две работы 1959 года — «Пейзаж с колючей проволокой» Евгения Кропивницкого и «Оптимистический пейзаж» Рабина — изображают лианозовскую действительность в традиции экспрессивного критического реализма и позволяют понять, чем реализм, идущий из Франции и Германии XIX века, отличается от советского соцреализма. Позволяют нащупать границу между официальным и официально неприемлемым. Здесь также видно, насколько ранний Рабин еще зависит от манеры учителя, но, невзирая на безрадостность натуры, лирик Кропивницкий сохранит свою светлую, просветленную палитру христианского смирения, тогда как трагик Рабин постепенно погрузится в одухотворенную мрачность имени Рембрандта и Руо. Однако барачный экспрессионизм был характерен не для всех — вечтомовская партия тяготела к метафизике и мистике, к абстракции и сюрреализму, так что в сугубо искусствоведческом смысле лианозовцы представляли собой единство непохожих.

Помимо очернительства и религиозной пропаганды лианозовцы, с точки зрения партийной критики, были повинны в «абстракционизме». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, мастерская пластических искусств в ЦПКиО имени Горького, сеансы практической живописи действия и ее теоретического обоснования от самозваного философа-художника Колмена — первой жертвой пал Немухин, уже в 1957-м выдавший целую серию абстрактных пейзажей в условно поллоковской манере и, кажется, заразивший абстракцией всех, за исключением разве что Рабина, стойкого реалиста. Из этих попыток угадать, что происходит в большом мире, по ту сторону железного занавеса, и вывести формулу современности, соединяя порванные нити времен и пространств — первого русского авангарда, память о котором хранил Евгений Кропивницкий, и нового западного авангарда, просачивавшегося в СССР редкими выставками и книгами, ничто не вошло в большую историю. Правда, и малая-то история — как Лианозова в целом, так и всех его художников по отдельности — толком еще не написана. Но коллажные абстракции Мастерковой, что появляются на последних международных выставках о едином искусстве единой Европы, вполне естественно встают в один ряд с европейской живописью информель и деколлажами новых реалистов.

Впрочем, все эти нюансы сугубо художественного свойства менее всего беспокоили партийную критику, воспринимавшую лианозовскую деятельность в политическом ключе — как подрыв советских устоев и работу на Запад. Собственно, точно так же — как подрыв советских устоев, только, конечно, с противоположной оценкой, была воспринята на Западе выставка Оскара Рабина, состоявшаяся в 1965 году в лондонской Grosvenor Gallery у Эрика Эсторика. Эстетика по большому счету не интересовала ни ту, ни другую сторону холодной войны, на линии фронта которой оказались лианозовцы. Нарисованная Верой Кропивницкой семейная идиллия, пастораль о звериных Адаме и Еве, изгнанных из дикого лесного рая и пытающихся заново обрести парадиз в хрущевской квартирке со всеми удобствами, начала разрушаться, как только лианозовский эскапизм, возникший на бытовой и эстетической почве, обернулся политической позицией. Героическая попытка не вступать ни в какие отношения с советской властью и самостоятельно зарабатывать на художественном рынке (коллекционеры, слависты, иностранные журналисты, дипломаты) в стране, где формально не было рыночных отношений, возвращала художников в политическое поле, какого они, отказывавшиеся участвовать в соцреалистских пропаганде и соглашательстве, так бежали, и невольно превращала в диссидентов. Апогеем этой либеральной стратегии стала Бульдозерная выставка 1974 года: организатором неподцензурного показа работ нонконформистов на пустыре в Беляево, разгон которого так эффектно продемонстрировал всему миру отсутствие свободы в СССР, был Оскар Рабин, основным составом экспонентов — лианозовцы. В этот момент лианозовская утопия частной семейной художественной жизни пришла к неразрешимому конфликту с практикой жизни общественно-политической. Власть сделала выводы из бульдозерного конфуза и попыталась приручить независимых с помощью полуразрешенных выставок и объединений. Наиболее радикальные несогласные эмигрировали: Мастеркова по собственной воле, Рабины — тем же образом, что и Ростропович с Вишневской.

«Бульдозерная выставка»

Самая знаменитая публичная акция советских художников-авангардистов, 15 сентября 1974 года выставивших под руководством Оскара Рабина собственные работы на пустыре в Беляево, длилась от силы пять минут — почти сразу приехало около сотни милиционеров, несколько бульдозеров и поливальных машин, а художникам сказали, что «они мешают проведению субботника». Наблюдали за выставкой друзья и коллеги художников, иностранные журналисты и дипломаты. На следующей день о «бульдозерной выставке» знал весь мир, а советским властям пришлось начать договариваться с художниками. «Бульдозерная выставка», 1974 год

Фото: ГВЗ «Галерея Беляево»

Фото: ГВЗ «Галерея Беляево»

Владимир Немухин

«Сегодня 40 лет „Бульдозерной выставке”», ARTinvestment.ru, 15 сентября 2014

«Сегодня 40 лет „Бульдозерной выставке”», ARTinvestment.ru, 15 сентября 2014

Оскар придумал сделать выставку на открытом воздухе. Почему на открытом воздухе? Да потому что в помещении нам не дали бы, к бабке не ходи. Рабин прочитал в каком-то западном журнале, что до этого выставку на открытом воздухе делали поляки. Но не потому, что им было негде выставляться, а потому, что захотелось новшества. А для нас же это был жест от безвыходности.

Александр Глезер

«Александр Глезер. К 35-летию „бульдозерной” выставки», «Чайка»,1 октября 2009

«Александр Глезер. К 35-летию „бульдозерной” выставки», «Чайка»,

Когда мы подошли к пустырю, то там увидели машины с саженцами. И какие-то одетые в рабочую форму люди стали кричать, что вот пришли хулиганы, которые мешают им сажать деревья. Мы были несколько растеряны, но Рабин поднял картину над головой и сказал, что мы будем так показывать наши картины. Остальные тоже подняли картины над головами. И тогда они на нас пустили бульдозеры

Выставка в павильоне «Пчеловодство», 1975 год.

Сидят: Николай Вечтомов, Оскар Рабин, Лидия Мастеркова, Александр Харитонов, Дмитрий Плавинский, Владимир Яковлев, Эдуард Штейнберг, Алексей Тяпушкин, Петр Беленок, Отари Кандауров.

Стоят: Олег Целков, Владимир Янкилевский, Владимир Немухин, Эдуард Дробицкий, Александр Юликов, Игорь Снегур, Вячеслав Калинин, Виталий Пацюков

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Сидят: Николай Вечтомов, Оскар Рабин, Лидия Мастеркова, Александр Харитонов, Дмитрий Плавинский, Владимир Яковлев, Эдуард Штейнберг, Алексей Тяпушкин, Петр Беленок, Отари Кандауров.

Стоят: Олег Целков, Владимир Янкилевский, Владимир Немухин, Эдуард Дробицкий, Александр Юликов, Игорь Снегур, Вячеслав Калинин, Виталий Пацюков

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Дмитрий Пригов

«Художник и свобода: к 30-летию „бульдозерной” выставки», радио «Свобода», 12 сентября 2004

«Художник и свобода: к 30-летию „бульдозерной” выставки», радио «Свобода», 12 сентября 2004

По художественной ценности само это мероприятие оценить было невозможно, потому что оно длилось 5 секунд. Думаю, что люди принесли туда работы ничем не хуже тех, которые они до этого выставляли по мастерским, и после этого, в Измайловском парке и на выставке неофициального искусства в ВДНХ. Для окружающих, конечно, соотношение художественности и социальности в этой акции было 1:9. Конечно, это была социальная акция. Это было попыткой отстоять место свободного существования художника, право выставляться.

Оскар Рабин

«Режимы поддерживаются и разрушаются словами, а не картинками», «Коммерсантъ-Weekend», 12 сентября 2009

«Режимы поддерживаются и разрушаются словами, а не картинками», «Коммерсантъ-Weekend», 12 сентября 2009

Результат выставки — это реальный шаг властей в СССР по признанию ряда направлений в современном искусстве — абстракции, сюрреализма и более современных направлений,— которые до этого считались антисоветскими. Раньше и речи не могло быть о том, чтобы подобные картины можно где-то выставить официально. «Бульдозерная выставка» пробила эту стену. В «Горкоме» начали выставляться «неофициальные» художники.

Оскар Рабин (в центре) на выставке в «Измайлово», 1974 год

Выставки в Измайлово и на ВДНХ

После несанкционированной «Бульдозерной выставки», вызвавшей международный скандал, советская власть сменила тактику в отношениях с неофициальными художниками. Спустя две недели после погрома в Беляево, 29 сентября 1974 года, состоялась разрешенная выставка в Измайлово — в ней приняли участие в два раза больше художников, зрителей было около полутора тысяч человек. 19–26 февраля 1975 года в павильоне «Пчеловодство» ВДНХ прошла первая «настоящая» официально разрешенная выставка художников-авангардистов, организованная Владимиром Немухиным и Дмитрием Плавинским. В том же году был образован Московский горком художников-графиков — официальный профсоюз неофициальных художников. Выставка в Измайлово, 1974 год.

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Никита Алексеев

«Выставка достижений советского нонконформизма», «Время новостей», 27 сентября 2005

«Выставка достижений советского нонконформизма», «Время новостей», 27 сентября 2005

1975-й оказался переломным годом для неофициального искусства в СССР. В сентябре 1974-го сперва случился дикий скандал по поводу показа дюжиной художников картин на пустыре недалеко от метро «Беляево», позднее окрещенного «Бульдозерной выставкой» и вызвавшего мощный и крайне неблагоприятный для советских властей международный резонанс; чтобы как-то выйти из положения, через две недели разрешена была выставка под открытым небом, на поле в парке Измайлово, потом названная «русским Вудстоком».

Виктор Тупицын

«Коммунальный (пост)модернизм», 1998

«Коммунальный (пост)модернизм», 1998

Было решено покончить с существованием неподучетного и неподцензурного искусства, но мирными средствами, без кровопролития. С этой целью художников стали в буквальном смысле «заталкивать» в официальные творческие объединения, одним из которых оказался небезызвестный «Горком» или — что то же самое — МОГХ (московский объединенный комитет художников-графиков). Козырем в руках руководителей этой организации был закон о «тунеядстве», поэтому мало кто из маститых нонконформистов сумел избежать рекрутирования в МОГХ. В целом стратегия властей предусматривала не только ликвидацию неофициального искусства как социального феномена, но и установление контроля над альтернативными художниками, используя механизм «Горкома» или других подобных институций. <…> Следующая «разрешенная» выставка — но уже под эгидой «Горкома» — произошла на ВДНХ в павильоне «Пчеловодство». В ней участвовало двадцать живописцев, имевших наиболее тесные связи с иностранными дипломатами и журналистами.

Монтаж выставки в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ, 1975 год.

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж», Москва.

Коллекция Игоря Пальмина

Никита Алексеев

«Выставка достижений советского нонконформизма», «Время новостей», 27 сентября 2005

«Выставка достижений советского нонконформизма», «Время новостей», 27 сентября 2005

ВДНХ выбрана была не случайно: располагается на отшибе от центра и является контролируемой, огороженной территорией, куда пройти можно только через турникеты входа. Посетители по полтора часа стояли в очереди, трясясь от мороза, это была небольшая победа свободы.

Георгий Кизевальтер

«Эти странные семидесятые, или Потеря невинности», 2010

«Эти странные семидесятые, или Потеря невинности», 2010

От участия в выставке на ВДНХ в павильоне «Пчеловодство» мы с Олегом Васильевым отказались. Мы считали, что право участия в этой первой официально разрешенной выставке имеют те художники, которые этого права добились, участвуя в героической «бульдозерной» выставке, и занимать их места мы не имеем права.

«Авангард мещанства»

«Вечерняя Москва», 10 марта 1975

«Вечерняя Москва», 10 марта 1975

В одном из павильонов ВДНХ профсоюз художников-графиков организовал просмотр работ двадцати художников, которые называют себя «авангардистами». Сам факт предоставления павильона свидетельствует о большом внимании, которое оказывается у нас художественному творчеству. Ведь кроме этой «микровыставки» (семьдесят работ) в столице работали и работают десятки других экспозиций, демонстрирующих сотни произведений профессионалов и любителей. Но почему именно эта выставка привлекла внимание прессы капиталистических стран?

Илья Кабаков

«60–70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве», 2008

«60–70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве», 2008

Все прошло, до 74-го года, под неисходным ощущением конца, неизбежным для тебя и твоих близких художников истреблением. После 74-го — подвига Оскара, выставок в Измайлове и на «Пчеловодстве», образования «Горкома» — ощущение гибели и истребления уменьшается, страха меньше, но ощущение нелепости, безнадежности своей судьбы остается все то же.

Альманах «Аполлон-77»