На этой неделе в Театре Станиславского Петр Мамонов покажет свой новый спектакль "Дед Петр и зайцы"

В конце 80-х, послушав группу "Звуки Му", Алла Пугачева сказала: "Теперь и у некрасивых людей есть своя музыка". С тех пор Петр Николаевич Мамонов и играет эту музыку: с группой, один, в кино, в театре — не переставая, вот уже 25 лет. Менялись только формы, музыка оставалась. Даже его уход в религию и эмиграция в деревню на ПМЖ тут мало что изменили. Найденная еще тогда, в юности, формула "Серого голубя": "Я гадость, я дрянь, зато я умею летать!" — по сути своей вполне христианская, просто это не сразу стало понятно, не сразу выплыло на поверхность.

Новый мамоновский спектакль "Дед Петр и зайцы" ("Дед Петр — это я, а зайцы — все остальные") получился о том же, о некрасивых людях, о том, как всех жалко: могли бы летать, а сидят в грязной московской луже, бедные голубки, глупые зайцы.

Первые несколько минут — шок. На фоне экрана с абстрактными природными видами неуклюже пританцовывает пожилой человек с гитарой и бренчит на одном аккорде какую-то монотонную мантру. Не на трех блатных, а именно на одном. Музыкой это назвать трудно, пением тоже. Сквозь треск и шипение Мамонов рассказывает какие-то невнятные истории об отце-разбойнике, о Золушке, о подземном человечке, о Мальчике-с-пальчик, о гигантском еже, внезапно появившемся у ворот. О зайцах, что характерно, ни слова. Запинается, путается, повторяется, истории заканчиваются, толком не успев и начаться. Что это? Как это понимать?

Как сказку. Перед нами сценическая версия его альбома "Сказки братьев Гримм" (2005), классические европейские сюжеты, исполненные в духе горячечных русских народных галлюцинаций. Золушку он истово призывает удобрять все золой. Ганс тупо повторяет: "Это я Ганс, и у меня еж. Это еж, а я Ганс". И такой от этого веет безысходностью, таким одиночеством: одни они на свете, Ганс и еж, больше никого нет. А Мальчик-с-пальчик жалуется густым мамоновским басом: "Я родился таким — маленьким!" (опять тема маленьких людей, от нее никак не уйти).

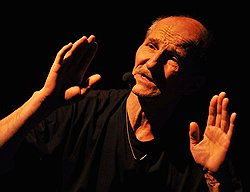

Фото: РИА НОВОСТИ

"Поскольку я классик,— говорит Мамонов,— меня волнует тема маленьких людей. Как Гоголя в "Шинели". Вот у нас много ребят одиноких, молодых, у всех общение интерактивное, скайп, через который можно друг друга видеть, и все дела. А на самом деле просто ужас какой-то. Потому что, несмотря на интернет, мы очень одиноки. Человеку тяжело, одиноко". Жалко всех: и Золушку, и подземного человечка, и мужиков в подворотне, и менеджеров, из которых ведь могло же получиться что-то хорошее. Поскорей бы, что ли, пришел дед Петр и спас этих бедных заблудших зайцев.

И вот тут главное противоречие мамоновского спектакля, а если шире, то и всей его личности. Несмотря на свои уже ставшие привычными юродивые ужимки, Петр Николаевич очень сильный человек — и духовно, и буквально, физически. В 61 год он находится в блестящей форме — крепкий, кряжистый, подтянутый. Он и сейчас легко может повторить свой фирменный номер времен "Звуков Му" — падение на сцену без страховки, всем телом, не группируясь. Легко встает на голову, безо всяких усилий проделывает акробатические трюки. Пластика потрясающая. Чтобы двигаться, как двигается Мамонов, нужны годы ежедневных тренировок. А Петру Николаевичу, похоже, все это дано от природы...

А уж духовно... Не зря Лунгин выбрал его на роль Ивана Грозного в фильме "Царь". Есть в нем что-то царское, грозное. И уж, безусловно, Мамонов — моральный авторитет. К каждому, самому бессвязному его интервью прислушивается страна. Этот не соврет, этот не продается, не сфальшивит, не схалтурит. Мудрый старик, за юродивым беззубым обликом которого чувствуется значительность, а мы уже стали отвыкать от нее. Если обвести взглядом современные музыкальные горизонты, фигуры такого уровня, пожалуй, и не найдется.

Между тем, как у старого панка и траблмейкера, у него всегда нож в кармане. От него одного еще можно ожидать скандала — не постановочного, не дешевого пиаровского, а глобального, на уровне откровения. Такого, какой он устроил на вручении "Золотого орла" за фильм "Остров". Тогда, в 2007-м, вместо обязательных церемонных благодарностей Мамонов вдруг начал говорить пронзительные вещи о стране, о людях, которые умирают в нищете, о беспечности, переходящей в преступление, о вырождении нации. Монолог был настолько резкий, что его вырезали из телетрансляции, а текстовую расшифровку в интернете так и озаглавили: "Откровение Петра". Вполне по-библейски.

Фото: РИА НОВОСТИ

В блестящем фильме Сергея Лобана "Мамон-Лобан" (кадры из него вошли в спектакль "Дед Петр и зайцы") Петр Николаевич, как библейский пророк, бегает по Цветному бульвару, останавливая прохожих и отчаянно пытаясь втолковать им что-то важное, объяснить, что они живут неправильно, что надо совершенно иначе... "Ему бы с нами на Болотную, а он отмалчивается в своей деревне,— сетуют оппозиционеры.— Дрова рубит, странные песни пишет".

И вот этот полный сил мудрый человек выходит на сцену. Бормочет: "А мы тут не спеша, по-стариковски, неуверенно, неумело. Жизнь сейчас такая, что хочется чего-то поспокойней, какие-то внутренние вещи сказать, без прыжков там этих, без визгов". И сразу становится ясно, что дед Петр не спасет. Он отказывается быть сильным, он выбрал другую роль. Но не спасет, так хоть пожалеет, это уже немало.

Вторая часть спектакля — совсем не сказочная. Это новые вполне реалистичные песни, к ним и видеоряд другой: старая Москва, переулки, дома, крыши. В основном Каретный Ряд — родные места Мамонова — Высоцкого, снятые сыном Петра Николаевича Иваном. Когда-то Мамонов, как и Высоцкий, умел рвать душу песнями, выворачиваться наизнанку, жить, не щадя себя. Теперь он это свое умение тщательно гасит, скрывает, но оно никуда не исчезло. Дремлет в нем. Может быть, до поры до времени.

Фото: PhotoXpress

Спектакль по первоначальному замыслу должен был идти на Таганке, но из-за технических причин не сложилось, а жаль. "Там сцена освящена присутствием великого артиста",— говорит Мамонов. Тематика новых песен тоже вполне высоцкая, хоть и поданная по-мамоновски угловато, коряво, горячечно: "В полшестого вечера я на Павелецком вокзале. В полшестого вечера люди идут с работы, с завода дубильных кож. Я стою один, мне делать особо нечего, но я все равно на любого из них похож". Все это очень напоминает раннего блатного Высоцкого, которого Мамонов всегда был не чужд. Тут уместно вспомнить и сказочные циклы Высоцкого — и Алису, и леших в муромских лесах. Следование традиции налицо. Дилемма, стоявшая перед Высоцким, стоит и перед Мамоновым. Надо сделать выбор: слиться окончательно со своими персонажами, с маленькими людьми из подворотен и офисов, или остаться собой — художником, поэтом, автором. Высоцкий этот выбор сделал, к концу жизни заговорив собственным голосом, спев свои лучшие песни от собственного лица. Мамонов пока решает, сомневается, мучается, каждый раз ему приходится делать выбор заново.

Но вот маска наконец спадает, и звучит главный хит спектакля "Волосы твои на ветру": "В первый раз меня лишили свободы, и я оказался в гуще своего народа... Президент смотрит на меня добрыми глазами. Президент взялся за ручку моей двери. Президент пришел за нами... Волосы твои на ветру в открытом окне такси... Молюсь ли я Богу или служу народу — волосы твои на ветру..."

К концу спектакля он расходится. Лупит по струнам, кожа на скулах натянута, взгляд почти такой же безумный, как когда-то... На бис перед опущенным занавесом поет две песни: злую и добрую. Обе из последних. "В этом месте,— говорит он,— главное удержаться и не сыграть "Шуба-дуба блюз" или "Серого голубя"". Пока он держится усилием воли. Но время от времени чертики пробегают в глазах. Однажды не удержится и сыграет.