28 апреля ГМИИ имени Пушкина отметит столетие открытием проекта "Воображаемый музей". На три месяца ГМИИ встанет в один ряд с лучшими музеями мира.

Андре Мальро, философ, историк искусства и по совместительству министр культуры в голлистской Франции, грезил о "воображаемом музее" (и даже назвал так одну из своих работ). Не о том обособленном наборе древностей и произведений искусства, который мы обычно представляем себе при слове "музей", а о чем-то более вселенском, отражающем все главные художественные достижения человечества — самые высокие и самые одухотворенные. Нельзя сказать, что Музей имени Пушкина, отмечая столетие, реализует именно этот замысел, слишком непрактичный и слишком далекий от современной выставочной практики. Но по крайней мере на некоторую вселенскость замахивается: главный юбилейный проект он решил назвать именно "Воображаемый музей".

Вселенскость получилась не то чтобы строго географическая: среди множества крупнейших музеев мира, которых пригласили поздравить ГМИИ, нет, например, американских собраний — ни Metropolitan Museum, ни вашингтонской Национальной галереи. Несколько лет назад, когда планы юбилейных мероприятий только формировались, эти музеи, конечно, принимались в расчет — потому что принималось в расчет все лучшее и славное, что только есть в музейном мире. Но с той поры из-за сложной юридической коллизии музейный обмен между Россией и Штатами оказался фактически замороженным. И хотя предстоящий юбилей ГМИИ — одно из тех событий, которые музейная общественность и пресса ставили на вид высокому руководству, хлопотливо убеждая его, что с этой ситуацией что-то надо делать, воз и ныне там.

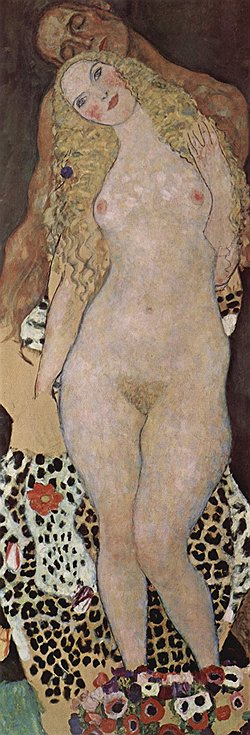

Это досадно, но не чересчур: даже с этими потерями проект "Воображаемый музей" поддержали почти тридцать собраний Старого света, парадный перечень которых пестрит сановными названиями: Лувр, Прадо, Британский музей, драгоценные созвездия Государственных музеев Берлина и Государственных музейных собраний Дрездена, галерея Tate, Музей Орсе, коллекция Тиссена-Борнемисы. И не то чтобы устроители юбилейной выставки из чистого снобизма били челом всей этой музейной аристократии с просьбой выдать абы что, только бы список выглядел покрасивее. Нет: всюду запрошены знаковые, практически хрестоматийные шедевры из числа главных сокровищ. Из Прадо — Босх ("Извлечение камня глупости") и Веласкес ("Инфант Бальтасар-Карлос"), из венского Бельведера — Климт, из Лувра — статуя Гудеа, правителя месопотамского Лагаша, украшающая все школьные учебники древней истории, из Орсе — "Angelus" Милле и так далее.

Примечательно то, как все это будет экспонироваться. Просто собрать привезенные в гости сокровища в одном зале — это самое очевидное, но это слишком банально: какой же это "воображаемый музей", это просто выставка. Нет, все шедевры разместят в соответствующих залах основной экспозиции. Босх причислится к местному собранию нидерландских старых мастеров, мраморная Исида и портрет императора Каракаллы — к римской скульптуре, а Милле, Магритт, Модильяни и Поллок — к экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. То есть на три месяца именно постоянная экспозиция ГМИИ действительно превратится в "воображаемый музей" с несравненными художественными сокровищами — в ровню лучшим музеям мира.

Вряд ли о чем-то подобном сто лет назад мечтал профессор Иван Цветаев, тут и там собиравший средства на строительство музея. Николай II пожертвовал Цветаеву 300 тыс. рублей. Но даже эта громадная сумма бледнела на фоне трех миллионов, которые выделил главный жертвователь фабрикант Юрий Нечаев-Мальцев. Даже этого, впрочем, было мало, и Цветаев, как рассказывала его знаменитая дочь, был вынужден просить о пожертвованиях, убеждая капризных старых богатеек, что не стоит оставлять деньги всяким там племянникам, которые промотают состояние почем зря.

Деньги нужны были в первую очередь на стройку: Музей изящных искусств должен был располагать самым нарядным, самым благородным, самым совершенным и самым по тем временам технологически передовым музейным зданием в Москве. Над этим и трудились архитектор Роман Клейн, инженеры Рерберг и Шухов (создававший перекрытие нынешнего ГУМа и знаменитую Шуховскую башню) и множество молодых архитекторов и художников, прошедших через строительство музея на Волхонке. Что получилось — все знают: эстетическими достоинствами и старательной ученостью интерьеры ГМИИ вполне сравнимы с великими и славными музеями Австрии или Германии (не зря Роман Клейн был отправлен в долгую европейскую командировку). С одной важной разницей: те музеи показывают драгоценные подлинники, а московский Музей изящных искусств создавался как музей ненастоящих шедевров, музей слепков, копий. За исключением разве что коллекции древнеегипетских ценностей Владимира Голенищева, которую государство купило у владельца и подарило новосозданному московскому музею.

И это была не профанация музейной идеи, а, напротив, в каком-то смысле высшее ее торжество. Времена были не те, что сейчас, когда подробная фотография любого шедевра находится двумя кликами компьютерной мыши. Альбомы по искусству были, но возможности тогдашней полиграфии оставляли желать лучшего. Разумеется, можно было с бедекеровским путеводителем в саквояже отправиться смотреть античные мраморы в Берлин или Рим (ну или хотя бы в Эрмитаж), но Цветаев создавал музей для тех, кому это было недоступно.

Среди приглашенных на юбилей ГМИИ оказались Иероним Босх ("Извлечение камня глупости") и Густав Климт (на фото— "Адам и Ева")

Фото: Галерея Бельведер

Может быть, он и остался бы таким — прекрасным, но в первую очередь учебным музеем слепков, если бы не революция. И если бы не перенос столицы, конечно. Тут как с Большим театром: пока в Москве было голодно и холодно, культурные свершения мало волновали большевистское правительство, но когда тяготы военного коммунизма отступили, началась планомерная работа по оснащению новой пролетарской столицы полагающейся культурной жизнью. Если у буржуев в столицах есть большие музеи, значит, и нам тоже нужно, доказывал нарком Луначарский. И вот с наступлением НЭПа музей начал меняться: рядом со слепками появились "старые мастера", позаимствованные из ликвидированных собраний вроде Румянцевского музея или из Государственного музейного фонда, в который стекались экспроприированные художественные ценности.

Могли ведь, в сущности, перетащить в Москву главные сокровища Эрмитажа — кто бы пикнул? Но эрмитажные сокровища использовали более прагматично — распродавали их за рубеж. Только после войны музей, тогда уже ставший Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, на какое-то время превратился в хранилище шедевров мирового уровня: ему передали трофейные ценности. Шедевры Дрезденской галереи все-таки вернулись в ГДР, а вот шлимановское "золото Трои" (вместе с рядом других вывезенных из Германии памятников, полный перечень которых мало кто себе представляет) осталось, из-за чего до сих пор возникают реституционные споры. В основном бесперспективные, потому что железной воле Ирины Антоновой, разменявшей уже вторые полвека на посту директора ГМИИ, по-прежнему мало кто может противостоять. Кроме того, в конце 1940-х музей сделал еще одно важнейшее приобретение: это случилось после того, как ликвидировали Музей нового западного искусства, разделив его собрание между ГМИИ и Эрмитажем. В результате Пушкинский музей получил свою коллекцию принадлежавших когда-то Сергею Щукину и Ивану Морозову импрессионистов и постимпрессионистов. По большому счету это главный аттракцион в его собрании, который действительно придает музею статус уникальной точки на мировой карте.

Со стороны кажется, что в свое второе столетие ГМИИ вступает самым парадным образом — взять хотя бы недавние выставки Пикассо, Дали и Караваджо, ради которых тысячи людей в любую погоду выстаивали, как в старые добрые времена, ужасающие очереди. С другой стороны, эти привозные выставки — фасад, который именно по нашей бедности кажется таким уж непревзойденно роскошным и который на самом деле скрывает огромное количество проблем: случайность выставочной политики, кураторскую вялость, административно-бюрократическую неразбериху и провальную информационную работу. Вдобавок по-прежнему маячит вопрос о перестройке музейного комплекса: когда-то государство решило, что к 100-летию музей уже должен будет обживать реконструированные, отреставрированные и заново простроенные пространства, но пока что ситуация на Волхонке никак не изменилась. Из-за проекта Нормана Фостера и Сергея Ткаченко по-прежнему ломаются копья: стоит ли разрушать ради волюнтаристского и не то чтобы всегда подкрепленного конкретными нуждами музейных работников проекта старинную городскую среду? Не лучше ли придумать что-то альтернативное?

В случае Большого театра эти разговоры, в продолжение которых с бюджетными средствами происходят своим чередом волшебные истории, были все-таки прерваны звучным окриком сверху. В отношении ГМИИ окрика не поступало. Видимо, лимит еще не исчерпан: в конце концов, между закладкой и открытием здания Музея изящных искусств в свое время прошло добрых четырнадцать лет.