Воды у линии огня

Как появился бальнеологический курорт на театре военных действий

220 лет назад, 24 апреля 1803 года, император Александр I подписал рескрипт о придании государственного значения Кавказским Минеральным Водам. Сейчас этот регион Ставрополья — одно из самых популярных направлений внутреннего туризма: только Кисловодский национальный парк в 2022 году посетили 5,3 млн человек. Но в 1803 году требовались воображение, решимость и еще то, что иногда называют долгой политической волей, чтобы увидеть в этих местах будущий курорт. Кисловодск был в сущности одной из крепостей центра Кавказской линии — имперского фронтира, которым Россия медленно и трудно надвигалась на Кавказ: до конца большой Кавказской войны оставалось еще больше 60 лет.

Сегодня Кавказские Минеральные Воды — один из популярнейших российских курортов, но в прежние времена мало кто мог подумать о том, во что может превратиться одна из самых горячих точек империи

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сегодня Кавказские Минеральные Воды — один из популярнейших российских курортов, но в прежние времена мало кто мог подумать о том, во что может превратиться одна из самых горячих точек империи

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В обстановке, не отличимой от боевой

Сейчас нелегко это себе представить, но за 40 лет до императорского указа о Минеральных Водах река Кубань формально была границей русских и турецких владений в западной части Северного Кавказа: вдоль ее северного берега к концу 1770-х вытянулась цепочка русских пограничных крепостей, а к югу жили черкесы, которых султан считал своими вассалами. Черноморское побережье османы без всяких сомнений считали своим: за крепость Анапа предстояла долгая борьба, и к России она отошла окончательно только после Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. От крепости Ставропольская (ныне Ставрополь) линия русских крепостей уходила на Екатериноград, Моздок, Наур, Кизляр и устью Терека: Терек образовал русскую границу с независимыми чеченцами, а ближе к Каспийскому морю — с вассалами Персии. Результаты Персидского похода Петра Великого, в ходе которого Россия подчинила себе каспийский берег до самого Ирана, оказались недолговечны, и Кизляр на несколько десятилетий остался главным опорным пунктом левого фланга Кавказской линии.

В 1783 году Россия установила свой протекторат над Картли-Кахетинским царством (Восточной Грузией) и получила право держать там два пехотных батальона при четырех пушках. Георгиевский трактат, подписанный в июле 1783-го, стал первым шагом Российской империи на Южном Кавказе. В том же году к России был присоединен Крым — и заодно ногайские вассалы крымского хана, кочевавшие по прикубанским и надтеречным степям. Восстание ногайцев пришлось подавить армейскому корпусу под командованием Александра Суворова, после чего Россия получила возможность нарастить темп земледельческой колонизации территорий к северу от Кубани. В 1785 году в верховье Терека был основан город Владикавказ, через который шла единственная на тот момент дорога в Грузию.

Это продвижение России не устраивало Турцию и стало одной из причин новой Русско-турецкой войны (1787–1792). Как и во время предыдущей кампании, главный театр военных действий находился к северо-западу от Черного моря, но и на Кавказе разгорелись баталии: в 1785 году горцев Чечни и Дагестана призвал на газават шейх Мансур — то ли политически одаренный местный имам, то ли давно внедренный европейский шпион-авантюрист. Мансур и его сторонники дважды пытались захватить Кизляр, потом некоторое время противостояли присланному на линию 8-тысячному корпусу генерала Павла Потемкина, но в конце концов были рассеяны. Сам Мансур бежал в османскую Анапу, но в 1791 году ее взял штурмом русский отряд генерала Ивана Гудовича. Шейха пленили, отправили в Петербург и заточили в крепость. В 1792 году Россия и Турция подписали Ясский мир. Касался он преимущественно территорий между Бугом и Днестром (они отходили к России), но и на Кавказе продолжились перемены.

В том же 1792 году Черноморское казачье войско, состоявшее преимущественно из запорожцев, получило в дар от императрицы Екатерины земли от Тамани до реки Лабы, на которых год спустя был основан нынешний Краснодар.

В 1795 году персидский шах Ага Мохамед вторгся в Грузию и в сентябре разорил Тифлис. Россия не смогла предотвратить вторжение, но осталась верна взятым на себя обязательствам и направила армейский корпус под командованием 24-летнего Валериана Зубова — сначала в Дагестан, а оттуда в Закавказье. В мае 1796 года войска Зубова взяли Дербент, а уже к осени фактически аннексировали территорию всего нынешнего Азербайджана. Весть о смерти Екатерины II застала генерал-аншефа Зубова в полевом лагере на Араксе, но пограничной рекой между Россией и Ираном Аракс станет позже: император Павел отозвал из Закавказья все российские вооруженные силы, кроме небольшого гарнизона в Тифлисе, а победоносного командующего подверг опале (Валериан вместе с братом Платоном войдет в группу заговорщиков, запланировавших и осуществивших последний в Российской империи дворцовый переворот в марте 1801 года). Занятую Зубовым Гянджу придется заново брать штурмом отряду генерала Павла Цицианова в 1804-м, Шекинское, Ширванское и Карабахское ханства Цицианов вновь займет в 1805-м, а в 1806-м будет коварно застрелен в момент получения ключей от Баку. Но к этому моменту Тифлис — уже не просто главный военный опорный пункт России в Закавказье, а столица Тифлисской губернии: в январе 1801 года еще Павлом издается манифест о присоединении Грузии к России в связи со смертью царя Георгия XII. Присоединении Грузии через несколько месяцев подтверждает и Александр I. С этого момента в Грузии устанавливается российская военная и гражданская администрация, вслед за Картли и Кахетией русский флаг поднимается в Мегрелии и Гурии (1803), Имеретии (1804) и Абхазии (1810). Война с Персией (1804–1813) завершается взятием Ленкорани в Талышском ханстве и договором, по которому Иран отказывается от всех прежних притязаний на Закавказье — а оно полностью, за временным исключением окрестностей Еревана и Нахичевани, остается за Россией.

Карта Закавказья еще подвергнется изменениям в следующие русско-турецкие и русско-персидские войны, но основным театром военных действий теперь надолго станет Северный Кавказ.

Подчинив Закавказье, империя все еще фактически стоит на пороге Кавказа Северного, поддерживая лишь линию крепостей по Тереку и Кубани и охраняя коммуникационную «пуповину» Военно-Грузинской дороги от Владикавказа через Крестовский перевал в Тифлис. Павел Цицианов, получивший в начале 1802 года чин начальника Кавказской укрепленной линии, начинает с ряда мирных договоров с правителями Дагестана, подписать которые они приезжают на линию, в Георгиевск. Но с чеченцами и черкесами приходится воевать; в 1803 году Цицианов отправляет генерала Дмитрия Шепелева в рейд в Чечню, во время которого войскам приказано уничтожать поля и угонять скот — причем как в непокорных, так и в мирных селениях. Чеченцы и черкесы отвечают набегами, мятежами, захватами заложников, за которыми следуют новые карательные экспедиции.

Все это — лишь предисловие к большой Кавказской войне, которую историографы взяли за правило отсчитывать с момента назначения генерала Алексея Ермолова командующим Отдельного Кавказского корпуса в 1816 году. У этой долгой войны, которую Россия будет упорно вести за установление полного контроля над Кавказом, будет два главных театра: один — в Чечне и Дагестане, где боевые действия в основном будут завершены после сдачи имама Шамиля русскому командующему князю Александру Барятинскому в Гунибе в 1859-м, а второй — в Черкесии, покорение которой ознаменует парад в Красной Поляне в мае 1864 года. Отказавшимся покориться черкесам российские власти после этого предложат отправится в изгнание в Турцию. Некоторые народности западной части Кавказа в ходе войны полностью прекратили свое существование. Российские войска, по официальным оценкам, с 1801 по 1864 год потеряли на Кавказе почти 25 тыс. человек убитыми и еще 65 тыс. человек ранеными.

«Есть в земле Черкасской изрядный кислый родник»

Нынешний регион Кавказских Минеральных Вод находился прямо на пересечении этих двух театров военных действий, почти по центру Кавказской линии. В 1803 году, когда Кисловодские источники впервые получили официальный статус курорта, почти вся большая война была еще впереди, но на воды уже ехали для реабилитации раненые офицеры и солдаты.

О том, что в районе горы Бештау существуют минеральные источники, благотворно влияющие на здоровье (серные, углекисло-железистые и солено-щелочные), в России стало известно еще в 1717 году, когда эта территория относилась к Большой Кабарде — по поводу ее вассальной принадлежности были разные мнения в России, в Турции и у самих кабардинцев.

В 1717 году Петр поручил своему лейб-медику Готлибу Шоберу (1670–1739) искать «в нашем государстве ключевых вод, которыми можно пользоваться от болезней» (здесь и далее цитаты про «Покоренный Кавказ». Пятигорск, 2010. Переиздание сборника Альвина Каспари, впервые выпущенного в Петербурге в 1904 году, к 50-летию окончания Кавказской войны). Дотошный немец добирается до Терека, где описывает минеральные источники в Брагунах (сейчас территория Чеченской Республики) и узнает об источниках у Бештау, в так называемой Пятигорской Черкесии: «Также есть в земле Черкасской изрядный кислый родник; но понеже мне приказано было только в Его Царского Величества землях искать минеральные воды, сверх же того, с данным мне конвоем ехать туда было опасно, того ради я не мог, по желанию моему, того сделать».

В 1773 году Россия заканчивается крепостью Ставропольская. Но империя по-прежнему ведет разведку ближайших окрестностей: район будущего Пятигорска, в частности, посещает по поручению Академии наук Иоганн Антон Гюльденштедт (1745–1781) — он упоминает минеральные источники в своем описании путешествия на Кавказ, но весьма кратко. Еще через семь лет, в 1780 году, в долине между Бештау и Машуком на реке Подкумок встает небольшой военный форпост, известный как Константиногорское укрепление. Солдаты 16-го егерского полка, составляющие гарнизон, обнаруживают неподалеку горячий источник в высеченной местными жителями каменной ванне — и практически с этого момента на него начинают приезжать желающие отведать целебной воды или принять ванну со всей Кавказской линии и из самой России.

В 1793 году Петр Симон Паллас (1741–1811), немецкий естествоиспытатель на русской службе, делает в медицинской коллегии в Петербурге доклад о виденных им источниках. Коллегия отправляет к источникам экспертов — штаб-лекаря Левенца и аптекаря Кернера. Из их заключения следует, что источники «полезно ввести во всеобщее употребление».

С 1798 года российское правительство направляет на воды для лечения «служащих военного звания, главным образом, из кавказской армии» — а от них о пользе источников узнают их родственники и знакомые в российских губерниях. Поток становится все заметнее, медицинская коллегия заявляет, что при источниках нужны профессиональные медики.

Собственно, это и становится главным практическим содержанием императорского рескрипта от 24 апреля 1803 года: на источники назначается врач с жалованием от 800 до 1000 руб. в год и его помощник (400 руб. в год).

Кроме медицинской коллегии за источниками по понятным причинам присматривает и военное ведомство. Для военных пациентов оборудуют летние временные лазареты. Поблизости от источников хотят селить казаков, которые могут сдавать жилье гражданским. В описании Минеральных Вод, составленном в 1825 году врачом Александром Нелюбиным (1785–1858), излагается, впрочем, скорее желательное, чем действительное положение дел: «Жители, видя от того свои выгоды, время от времени старались бы о лучшем построении домов и сею обоюдною частных людей выгодою казна была бы предохранена от чрезвычайных издержек, на таковое построение потребных».

В это время реальными хозяевами окрестностей остаются абазины (одна из адыгских, или черкесских народностей Северного Кавказа), которые к своей выгоде снабжают приезжающих на источники пищей и другими припасами. Но кругом долгая война, и относятся они к русским «недоверчиво и подчас даже довольно враждебно, так что жить там в то время считалось небезопасным». Кроме того, в 1804–1808 годах в окрестностях источников возникла эпидемия чумы. Посещение вод на это время ограничили, а часть окрестных аулов просто вымерла — уцелевшие жители отошли в адыгские селения выше в горах.

В 1809 году чумной карантин снимают, посещение источников возобновляется. В 1809–1810 годах туда приезжает известный врач Федор Гааз (1780–1853) — и сразу расширяет географию курорта.

Благодаря местным жителям-черкесам Гааз открывает источники в Ессентуках (по одной из версий, в этом месте когда-то находилась полевая ставка монголов, а слово «Ессентуки» означает по-монгольски «девять знамен») и горячие ключи нынешнего Железноводска. Причем в обиход почти сразу входят железноводские источники, а на Ессентуки обратят внимание только в 1820-х, не без помощи доктора Нелюбина.

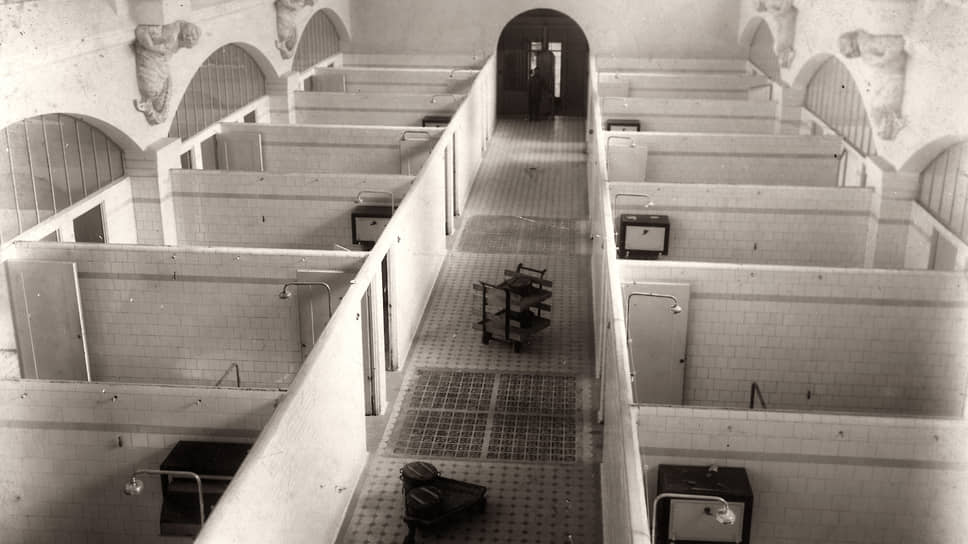

Так или иначе, в 1811 году из России на воды прибывает уже 200 семейств «частных лиц». За их безопасным пребыванием теперь следит гарнизон крепости Кисловодск — 200 солдат, в «водный» сезон им придают дополнительные силы. На престижный курорт все это по-прежнему похоже мало: частные посетители из России едут через степь и живут в кибитках, в них же везут деревянные ванны для купания. Те, у кого ванн с собой нет — среди них, видимо, солдаты и офицеры с линии — ванну принимают в общей яме, обнесенной плетнем. Первые купальные здания — мужское и женское — ставят в 1812 году. В том же году некто Чернявский из Константиногорской крепости строит два первых дома в Горячеводской долине, кладя таким образом начало будущему Пятигорску. К 1824 году местные домовладельцы наконец распробовали собственную выгоду, и домов стало около сотни.

«В продолжение значительного времени могла произойти в самых водах некоторая перемена»

Назначение Алексея Ермолова командующим российскими войсками в Грузии и на Кавказе означает не только активизацию военных действий на линии, но и дальнейшее развитие курорта. Его «проконсул», вообще любивший римские аналогии, прагматично рассматривает и как прифронтовой госпиталь, и реабилитационный центр, и как некие термы — центр общественной жизни, своего рода имперскую витрину. Ермолов впервые приезжает в Пятигорск в 1819 году; он сразу же велит ремонтировать старые и строить новые здания, в том числе так называемые Ермоловские ванны.

В 1822 году не без лоббистских усилий Ермолова имперское правительство выделяет 550 тыс. руб. на развитие курорта и поручает составить план и проект устройства Кавказских Минеральных Вод. Для этого создается специальная комиссия, главный вывод которой — необходимость «сначала самые воды подвергнуть точному химическому анализу при самых источниках, потому наиболее, что все исследования, сделанные поныне над самыми водами, произведены были не на самом месте; притом же в продолжение значительного времени могла произойти в самых водах некоторая перемена». Комиссию возглавляет Николай Павлов, доводящийся братом мужу родной сестры Алексея Ермолова. Именно по поручению комиссии в 1823 году на воды приезжает врач Александр Нелюбин. Он находит еще семь источников в Железноводске, открывает Березовский источник и приходит к выводу, что щелочные ключи в Ессентуках уникальны и не встречаются больше нигде на Кавказе.

При Ермолове в Пятигорске начинают строить первую казенную гостиницу (1824) и прокладывают дорогу из Георгиевска (это тогдашний губернский центр) в Пятигорск (1825). На курорте появляется «общество» — оно состоит из офицеров Кавказского корпуса и гостей из столиц, к которым после 1825 года добавятся разжалованные и ссыльные офицеры, участвовавшие в декабрьском восстании или сочувствовавшие ему.

После отставки Ермолова благоустройство Минеральных Вод отнюдь не прекращается. Учрежденная Ермоловым комиссия по строительству и управлению курортом просуществует до 1847 года, ее последним председателем в течение 12 лет будет генерал-майор Петр Чайковский. Преемник Ермолова на Кавказской линии генерал Георгий Эммануэль не только не оставляет курорт своим вниманием, но заметно способствует его благоустройству и украшению. Приглашенные архитекторы братья Иоганн и Иосиф Бернардацци, уроженцы Лугано в Швейцарии, достраивают в Пятигорске казенную гостиницу, сооружают каменное здание Николаевских ванн, церковь Скорбящей Божией Матери, дом для бедных офицеров, устраивают водопровод с горы Бештау, бульвар, терренкур на склоне Машука, строят грот Дианы и беседку «Эолова Арфа». Наконец, сам Пятигорск становится уездным городом под своим нынешним названием — до этого его по-старому часто называли Горячеводском.

В 1837 году в эти места приезжает не только Михаил Лермонтов, которому через четыре года суждено погибнуть не на войне, а на дуэли у подножия Машука, но и император Николай I. Самодержец несколько самонадеянно и преждевременно рассчитывает, что Северный Кавказ надежно замирен и приведен к покорности, и отправляется в поездку по региону. Одним из пунктов маршрута становится Пятигорск.

Времена ямы за плетнем и чумного карантина давно позади, императору есть на что посмотреть, но Николай видит, что курорту есть куда расти, и распоряжается отпускать на устройство и поддержку вод баснословную сумму в 200 тыс. руб. в год.

Еще через десять лет Николай ликвидирует созданную при Ермолове комиссию и передаст сам курорт вместе с выделяемыми на него казенными средствами в прямое подчинение кавказского наместника, имеющего резиденцию в Тифлисе.

Наместник князь Михаил Воронцов учреждает дирекцию Кавказских Минеральных Вод. Она состоит из управляющего и четырех членов (архитектор, врач, директор по строительству и директор по хозяйственной части), включает четырех младших врачей, повивальную бабку, инженера, четырех смотрителей, правителя канцелярии с помощником, казначея, двух цейхвахтеров, пять лекарских учеников, главного садовника и десять писцов. В ведении дирекции есть 2,5 роты военных инженеров, инвалидная рота и воловий транспорт. Управляющий дирекцией — в первые 12 лет это командующий Центром Кавказской линии генерал-майор Всеволжский — мог сам разрешать постройки и работы на сумму до 3 тыс. руб., на все, что свыше, требовалось разрешение наместника. Довольно логично, что один из преемников Воронцова в наместничестве, князь Барятинский, решает доверить развитие курорта частному лицу — и передает убыточные Минеральные Воды в аренду предпринимателю (и чиновнику) Николаю Новосельскому (1818–1898). Директором курорта по медицинской части становится московский доктор Семен Смирнов (1819–1911). Смирнов учреждает в Пятигорске Русское бальнеологическое общество, которое принимается за систематическое исследование источников.

Правительство продолжает сдавать курорт в аренду до 1883 года, после чего он становится на баланс Министерства государственных имуществ. Только в первые 12 лет после этого бюджетные ассигнования на развитие региона Минеральных Вод достигают миллиона рублей.

Эти суммы неуклонно растут: в 1898 году правительство выделяет на благоустройство вод 300 тыс. руб., а в 1899 году распоряжается потратить на эти цели 5 млн в течение следующих шести лет. «Отсюда ясно, какое доброе внимание оказывается правительством Кавказским Минеральным Водам, помогающим в многочисленных случаях больным русским людям». На рубеже XIX–XX веков Россия располагает на Кавказе водным курортом вполне мирового класса. В 1894 году сюда протягивается ветка железной дороги. В начале ХХ века в центре Пятигорска «толпится народ у киосков, раскупая виды Минеральных Вод и окрестностей, здесь продают цветы, здесь гуляют после ванн, здания которых находятся тут же. Говоря короче, центр пятигорской жизни постоянно, с утра до поздней ночи, наполнен народом».

Впрочем, наблюдательный автор в ту же пору отмечает: «Заканчивая очерк о Кавказских Минеральных Водах, нельзя пройти молчанием, что устройство их на должную высоту еще находится на полупути. Когда представится возможность ездить туда больным с небольшими средствами, которые могли бы прожить лечебный сезон на скромные сбережения, когда будет положен конец эксплуатации больных населением и пришлым элементом, устройством дешевых гостиниц и ресторанов, тогда мы будем иметь лечебное место во всех отношениях безукоризненное. Все это требует много и труда, и денег. Сделанное до сих пор — половина, остальное ждет своей очереди в будущем».

«В будущем» для курорта тогда были и тифозные бараки с турецкими пленными в Первую мировую, и Гражданская война, и национализация, и немецкая оккупация. И статус Всесоюзной здравницы ВЦСПС, и странное постсоветское время, когда запустение соседствовало с очагами взрывного развития, а потом они мгновенно менялись местами. В 1990-х — начале 2000-х Пятигорск снова оказался ближайшим тылом новых кавказских войн, а еще через десять лет на Цветнике в Пятигорске стало можно купить экскурсии в места, где эти войны полыхали и в голову никому не пришло бы отправлять туда туристов. Кавказские Минеральные Воды обладают собственным ни с чем не сравнимым обаянием, это любимое место отдыха для миллионов россиян, иногда для нескольких поколений в семье — и часто даже после поездок на воды в Чехию, Германию и другие страны с верхних строчек бальнеологических рейтингов. Но мечта о «безукоризненном во всех отношениях лечебном месте», записанная на основании впечатлений 120-летней давности, все еще выглядит так, словно записана сегодня.