Величие осознания иллюзии

Григорий Дашевский о критике Рене Жирара

В издательстве "Новое литературное обозрение" вышла "Критика из подполья" Рене Жирара. О книге, в которую вошли эссе о литературе, Анна Наринская беседует с Григорием Дашевским, первым переводчиком Жирара на русский язык ("Насилие и священное" и "Козел отпущения").

Анна Наринская: До того как начать говорить про эссе Рене Жирара о Достоевском, хочу задать более общий вопрос. Жирар — он про что? Скажем, про Бодрийяра можно сказать, про что он. А про Жирара?

Григорий Дашевский: Про Жирара еще легче сказать, "про что он", чем про Бодрийяра: он очень последовательный, ясный автор, почти мономаньяк. Его путь имеет совершенно четкие этапы. Первый его этап — с начала шестидесятых до начала семидесятых. Тогда самым важным для него было понимание: желание не автономно. Вот человек, например, хочет яблоко и думает, что он хочет его сам по себе — а на самом деле это его отец, или друг, или герой в кино захотели яблоко, и он им подражает. Главный тезис Жирара первого этапа — желание не автономно, оно подражательно, оно, как Жирар говорит, миметично. В шестидесятые годы, когда желание считалось чуть ли не единственной вещью, выражающей самость человека, когда сложился настоящий культ желания, приведший в конце концов к шестьдесят восьмому году, утверждать такое — значило по-настоящему пойти против течения.

Первую свою большую работу Жирар написал в шестьдесят первом. Она называется "Ложь романтизма и правда романа" — в самом названии уже сформулировано то, о чем мы сейчас говорим. Романтизм — это тот период в европейской культуре, в европейском сознании, когда все оказывается сосредоточенным на этой мнимой автономности человека в выборе желаний, целей и так далее. Романтизм делает из этого будто бы автономного "я" божество и знаменует окончательный переход от традиционного религиозного общества, где божество — это Бог, находящийся над людьми, к тому, чтобы обожествлять свое "я". И главный тезис Жирара в том, что романтизм лжет — потому что, обожествляя себя, люди на самом деле обожествляют другого. Автономия — это мнимость. Она всегда оказывается зависимостью, подражанием, рабством — и об этом как раз говорится в великих романах. Поэтому книжка так и называется: "Ложь романтизма и правда романа".

А. Н.: Так, это первый этап. А потом?

Г. Д.: Второй этап — это открытие во всех культурах мира следствий, к которым привело это подражательное отношение к другому, а именно — к войне всех против всех. Об этом он говорит в книге "Насилие и священное", которая переведена на русский десять лет назад. Третий этап, выраженный в книге "Козел отпущения",— это исследование того, как христианство вскрыло все эти механизмы и поселило нас в том мире, где мы живем сейчас.

А. Н.: Эссе "Достоевский. От двойника к единству", вышедшее сейчас в прекрасном переводе Натальи Мовниной, написано в шестьдесят третьем. То есть это одна из книг его первого этапа. Достоевский как-то особенно важен для понимания миметической сущности желания?

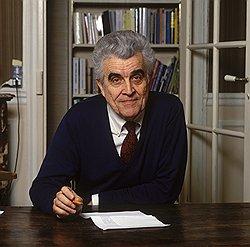

Рене Жирар

Фото: Gamma-Rapho / Getty Images / Fotobank

Г. Д.: Для Жирара Достоевский — высший пункт развития европейского романа. А именно в развитии европейского романа выходит на свет мнимость автономии, та самая зависимость от чужого желания.

Европейский роман — это общепризнанно — начинается с "Дон Кихота". А там — и это очень важный для Жирара пункт — пример для подражания, рыцарь Амадис Гальский, находится в другом мире. То есть в каком-то смысле "Дон Кихот" принадлежит еще религиозному обществу, где с теми, кому надо подражать, невозможно столкнуться в реальности. И, значит, невозможно превратиться в соперников, дерущихся за один и тот же объект. А в конце этого начинающегося "Дон Кихотом" пути стоит Достоевский, у которого люди впадают в зависимость уже просто от первого встречного и начинают ему подражать, хотеть того же, что и он. Там все эти ситуации максимально обострены — потому что у Достоевского сам человек и его образец часто оказываются сближенными до какого-то критического расстояния.

А. Н.: А вот Набоков, например, именно это "критическое расстояние", грубо говоря, именно эту истерику считает у Достоевского признаком даже не просто дурного вкуса, а некоторой глубинной неправды искусства.

Г. Д.: С Набоковым просто. Его отношение к Достоевскому во многом строится именно по жираровской схеме: он сам с очевидностью сильно от него зависим — и именно поэтому его отталкивает.

Сложнее, или, вернее, интереснее, другое. Эта книга Жирара идет против течения даже теперь, когда пик "культуры желания" позади и она даже считается отчасти скомпрометированной. Все равно эта книга оказывается идущей против течения — против наших собственных культурных привычек.

Образованные люди приучены к тому, что эстетические объекты, в том числе книги, имеют свою отдельную логику, свой мир. Что вот так прямо говорить читателю о том знании, которое они читателю сообщают,— это дурной тон, отсталость и примитивизм. А для Жирара это как раз важный пункт — то знание, которым обладают именно великие писатели. И слово "великие" тоже звучит как вызов. Ведь уже более ста лет отделять великих писателей от невеликих в науке считается дурным тоном. Считается, что если мы занимаемся делом, а не оханьем, то для нас одинаково важны, с одной стороны, неизвестный графоман и Пушкин, а с другой — ранний неудачный пушкинский стишок и "Моцарт и Сальери". А Жирар, идя против существовавшего вокруг него научного, структуралистского отношения к литературе, говорит: великие авторы потому и великие, что они дошли до какого-то знания. Он утверждает, что гениальность — это не природный феномен. Гениальность — это способность осознать те иллюзии, с которых ты неизбежно начинаешь. Каждая последующая книга великого автора, считает Жирар, показывает его ранние книги в более верном свете.

А. Н.: А еще он позволяет себе спорить с писателем. Говорить, что вот здесь, в ранних произведениях, он еще не понимает, но зато в поздних...

Г. Д.: Его отношение к литературе напоминает мне то, как подходят к делу историки науки. Когда, например, современный астроном изучает античную астрономию, он знает и современную карту звездного неба, и то, что они видели тогда. Он знает, с какой истиной можно сравнивать то, о чем они говорили. Поэтому он не относится к тому, что они говорят, как к выдумкам, но и не принимает их тексты целиком на веру. У него есть свое знание того, о чем говорят античные трактаты, а у Жирара есть свое знание того, о чем говорят великие романы. Именно эта способность быть не вивисектором, но и не страстным поклонником, делает место Жирара уникальным.

А. Н.: Один абзац в этом эссе показался мне исключительно актуальным. "Достоевский ни к чему не присоединяется надолго. И надо понимать, что все его "присоединения" имеют отрицательную направленность. Он русский, но это против Запада; он бедный, но это против богатых; он виновен, но это против невиновных". Это прямо-таки описание теперешних политических переживаний многих из нас. Мы готовы объединиться с чем-нибудь только против чего-то.

Г. Д.: Для Жирара это простое выражение зависимости. Достоевский говорит, что любит Россию, Россия — это то самое яблоко, которое он любит и хочет. А на самом деле он просто хочет отделиться от западников. Он обратно зависим от них. Он хочет быть не таким, как ненавистный ему Тургенев. Он любит Россию в пику Тургеневу. Он любит — до какого-то момента — православие в пику нигилистам. В политике, точнее в интеллигентском отношении к политике, такой вид обратной зависимости, действительно, очень заметен. Жирар постоянно говорит о том, как человек зачарован другим. В случае Достоевского — чаще всего именно тем, кого он ненавидит. Чем сильнее этот другой его обижает (или не замечает — и обижает этим незамечанием), тем более центральное место он начинает занимать в его мире. Скажем, в "Записках из подполья" офицер-обидчик занимает центральное место во вселенной автора, и тот ему все время хочет что-то доказать. В теперешнем мире интеллигентского сознания — та же зачарованность врагом: зачарованность властью и воплощающим эту власть человеком — Путиным. Это особенно заметно сейчас, когда интернет превращает эти отношения во всем видный театр, где либеральная интеллигенция зачарована Путиным, а охранители и левые зачарованы либералами. Все сами про себя считают, что думают о России, а на самом деле думают друг о друге. Это ведь тот же самый механизм — люди о Путине думают гораздо больше, чем о проблемах, которые их как ответственных граждан вроде бы должны занимать. С объекта — с России, с яблока — внимание смещается на твоего, как ты думаешь, врага, а на самом деле — на твое божество.

Рене Жирар. Критика из подполья. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Пер. Натальи Мовниной