24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 70 лет. Но не исполнилось, а отмечать — тем более праздновать — 70-летие человека, умершего 55-летним, вообще говоря, абсурд. То, что несколько его сверстников, в молодости ему близких, живы, несомнительно утверждает, что и он вполне мог бы сейчас быть живым. А то, что он ушел, означает, что не было написано в книге судеб, или на роду, или где это пишется, быть ему 70-летним. Для таких фигур после смерти открывается другой счет календаря: следующей датой назначается 100, потом 150, 200. При условии, что до этих сроков сохранится русский язык, и сама поэзия, и интерес к стихам, и вкус к таким фигурам.

Этого знать никто не может. Другое время, другие песни. Другой состав атмосферы — звук распространяется в ней иначе. А что такое поэзия, как не звук: голос, сопровождаемый или не сопровождаемый пением лирной струны? На данный момент есть показатели того, что этот звук "переживет" прах Бродского, зарытый на Сан-Микеле в Венеции, "и тленья убежит". Есть показатели и того, что этот звук вытеснится симфонией неслыханного прежде общего словоговорения, шума, в конце концов, безъязычия. Уже сейчас его живой образ заместился корпусом его текстов, книгами и фильмами о нем, и я, к примеру, должен приложить небольшое усилие, чтобы протереть запотевшее стекло и увидеть того, которого знал. В любом случае, если будут отмечать его 100-летие, оно, как все такого рода годовщины, расслоится на вылепку нового образа поэта и на рассуждения о его стихах. См. посмертную судьбу Пушкина и пр.

Нынешняя дата — повод просто вспомнить о нем, пока есть кому вспоминать. Что Бродский талантлив, было видно за версту, а вблизи — что он ослепительно талантлив. В нем жили две исступленные страсти. К независимости — от кого бы то ни было, от любых обстоятельств. И к величию главного замысла — как всей жизни, так и всякого ее поворота. К величию — которому он следил, чтобы на каждом этапе и шаге соответствовала высота уровня исполнения. Он занимал собой много вашего внимания и времени. И места: с ним было тесно, его речь заполняла пространство, предназначенное для многих. Он не стеснялся своих интонаций сильнейшего напора, захлеба, взрыда — как и жестикуляции, требовавшей все большего объема помещения, улицы, города. Даже когда молчал, было ощущение, что он звучит: приглушеннее, откровеннее, когда замечая это за собой, а когда и неконтролируемо.

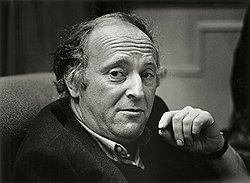

1987 год

Фото: Ullshtein\VOSTOCK-Photo

Он был молод. Не только в юные годы, когда попросту трудно быть не молодым. В кодексе средневековых добродетелей наряду с благородством, отвагой, щедростью, верностью была юность. Вот такой юностью был он молод и в 30, и в 50. Что не противоречило трезвому взгляду, которым он смотрел на жизнь и людей. От него можно было услышать неприятные вещи. Это создает репутацию неприятного человека — абсолютно несправедливо: худа вещь, а не тот, кто ее называет худой. Интеллектуальная ясность в нем переплеталась с органически присущей чистотой наивности, напоминавшей детскую. Все это одних притягивало, других отталкивало. Первых было много-много меньше, чем вторых.

Преобладающая тональность его стихов — горечи. Она же и содержание. Таково было свойство его речи, все равно, в стихах или в разговоре. Язык он обожал, служил ему, как прекрасной даме возлюбленный. А речью им орудовал. Не то чтобы для него личность сводилась к речи, но речь была равнозначима личности. Как он однажды заметил (в первую очередь о себе): от всего человека вам остается часть. Часть речи вообще. Часть речи.