«Мясопромышленники держат цены»

Какой продукт назывался «мясом в пальто»

115 лет назад, весной 1909 года, при Министерстве торговли и промышленности был учрежден комитет по холодильному делу; произошло это после того, как на проходившем в предыдущем году Первом международном конгрессе по холодильному делу в Париже российские представители воочию убедились в том, насколько важное значение придают правильному хранению скоропортящихся продуктов и в первую очередь мяса правительства ведущих мировых держав; но для того чтобы за преодоление отставания взялись всерьез, потребовалось радикальное изменение ситуации в мире.

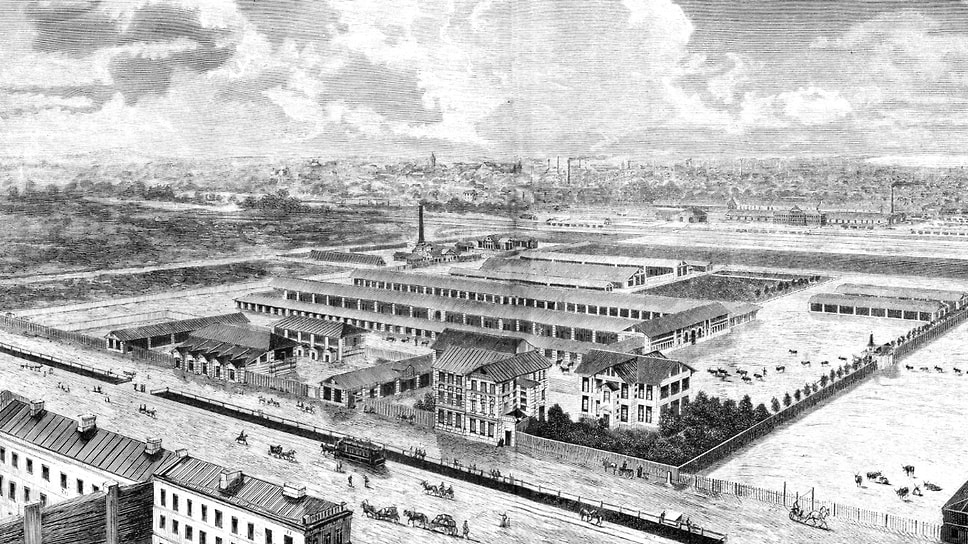

«Под каждым крупным городом целая галерея холодильников, например, в Чикаго»

Фото: Library of Congress

«Под каждым крупным городом целая галерея холодильников, например, в Чикаго»

Фото: Library of Congress

«Признали мясо превосходным»

10 сентября 1880 года в Санкт-Петербурге случилось событие, обещавшее произвести революцию в отечественной мясоторговле. В столицу из города Козлова (Тамбовская губерния) с пассажирским поездом прибыл вагон со свежим мясом. Он провел в дороге двое с половиной суток. 24 быка, 8 баранов и 8 поросят были забиты за день до отправки вагона, то есть мясо пришло в Петербург на четвертый день после убоя скота.

Ко времени вскрытия вагона собралось много публики, среди которой оказались почти все тузы петербургской оптовой и розничной мясоторговли.

«Когда вагон был вскрыт,— сообщала "Земледельческая газета",— то в нем не заметно было ни малейшего неприятного запаха, кроме обычного запаха хорошего мяса. Мясоторговцы единогласно безусловно признали мясо превосходным, ни в чем не уступающим мясу здешнего боя. Тотчас же вся партия была взята мясоторговцами. В ресторане при станции было заказано приготовить ростбиф, изжарить баранину и поросенка. Ростбиф, баранина, были признаны превосходными. Опытный метрдотель заявил, что подобное мясо годится для всякого роскошного ресторана.

Особенно хвалили баранину, что понятно, так как петербургские жители доселе знали лишь простую русскую баранину, охотников до которой, как известно, мало».

Этот чудо-вагон был построен для Николаевской железной дороги по поручению комиссии по удешевлению мяса, учрежденной при Петербургской городской думе.

Для поддержания низкой температуры в вагоне использовался лед, которого понадобилось за время пути около 40 пудов (один пуд — 16,38 кг). В Северной Америке и Европе в таких вагонах-холодильниках охлажденное мясо перевозилось на сотни километров уже не один год. Даже в самые жаркие летние дни из Вены в Париж и Антверпен оно прибывало в прекрасном состоянии. Эпоха доставки живого скота в города гоном или перевозкой по железным дорогам уходила в прошлое, а с ней исчезала и угроза эпизоотий — заражения домашних животных различными болезнями в тех местностях, через которые проходили партии скота, двигавшиеся к городским бойням.

Особенно острой эта проблема была в России, где эпизоотии регулярно накрывали целые губернии, лежавшие по скотопрогонным трактам, тянувшимся с юга и востока страны к центру и северу. Ежегодно по ним проходили десятки тысяч животных.

Так, только за первую половину 1880 года в Петербург было доставлено 61 907 голов крупного рогатого скота.

Гнать или везти по железным дорогам баранов и свиней было совершенно невыгодно, поэтому говядина составляла 86,4% в общем количестве мяса (не считая птицы и дичи), съедавшегося в северной столице. 10,6% приходилось на свинину и 3% на баранину, которые привозились только зимой в замороженном виде.

Год от года цены на говядину росли. В 1878 году в Петербурге оптовая цена одного пуда лучшего мяса была 4 рубля 50 копеек, в 1879 году — 5 рублей, в начале 1880 года — 5 рублей 50 копеек, а летом — 6 рублей 60 копеек. В розницу в мясных лавках говядина, как правило, продавалась на 30% дороже. Цены устанавливали несколько крупных быкобойцев, как тогда называли торговцев, покупавших скот на убой. 50−60% черкасских быков (под этим названием в дореволюционной России подразумевались лучший скот и лучшее мясо в отличие от худших сортов — ливонского и русского) оказывались в руках Смирнова и Гордеева, остальные доставались 24 торговцам, из которых лишь четверо покупали по несколько тысяч голов в год — так что договариваться между собой быкобойцам было несложно.

В 1881 году «Петербургский листок» возмущался:

«Крупные мясопромышленники держат цены, и мясо идет на повышение самым искусственным путем.

Парализовать такую стачку необходимо.

А перевозка мяса по железным дорогам не только из Козлова, но и из Оренбурга весьма возможна. Нужно только приспособить вагоны для этого дела, устроив в них холодильники. Об означенном деле думала думская комиссия, но никакого дела из ее думанья не вышло».

Но дело вышло у частных предпринимателей. Инженер В. А. Чацкин и ветеринар Н. Н. Кулешов получили разрешение от министра путей сообщения на отпуск из правительственных запасов 20 вагонов — «для производства опытов перевозки по железным дорогам парного мяса в течение трех лет».

«Понятно, что эти опыты с лихвою вознаградят лиц, производящих их,— замечал "Петербургский листок".— Итак, частные предприниматели будут производить опыты с хорошим барышом и продавать нам парное мясо дешевле, чем наши мясопромышленники».

Так возникла «Первая мясная контора по доставке в Петербург свежего мяса», в планах которой было снабжение столицы охлажденным мясом так называемых черкасских быков.

«Бойни — это очень доходное учреждение, и так на него смотрят все российские городские управления, не исключая и столиц»

«Бойни — это очень доходное учреждение, и так на него смотрят все российские городские управления, не исключая и столиц»

«Неузнаваемо плохое мясо»

В. А. Чацкин, потратив 65 тыс. руб., построил в Козлове образцовую бойню, от которой к железнодорожной станции была проложена рельсовая ветка. Новостью было то, что на бойне соорудили два холодильника (охлаждение происходило при помощи льда, загружаемого в стены). Лед для них и вагонов запасался и хранился в специальном леднике.

В октябре 1883 года начались первые поставки охлажденного мяса в Петербург. Ежедневно отправлялось по одному-два вагона (600−1200 пудов). Но через пару недель вдруг обнаружилось, что город завален «черкасским мясом из Козлова» — его стали предлагать чуть ли не в каждой лавке. Оказалось, что из Тверской и Новгородской губерний пошел поток битого тощего скота. Благодаря холодной погоде завернутые в рогожу туши выдерживали транспортировку в обычных товарных вагонах. Покупатель прозвал этот продукт «мясом в пальто». Ежедневно мясники получали более 5000 пудов такого мяса и выдавали его за черкасское от Чацкина. Петербуржцы потребовали опубликовать в прессе адреса торговых точек, где продается подлинный товар «Первой мясной конторы».

Мясники не унимались.

Распускали слухи, что мясо Чацкина от зачумленных животных.

Сообщали в газеты о хамстве чацкинских продавцов, о колебании цен в некоторых его лавках, высказывали сомнения в квалифицированном ветеринарном осмотре скота в Козлове… К их радости и очень своевременно обрушились ледники, выстроенные городской управой специально для хранения привозного мяса. Однако отвадить горожан от «удешевленного черкасского мяса из Козлова» не получалось.

«Наплыв покупателей на Ново-Бычьей платформе Варшавского вокзала в иные дни по утрам бывает до того велик, что для соблюдения очереди они сами собою становятся в ряд, в роде длинного хвоста, в несколько десятков сажен длиною»,— сообщалось в одной из петербургских газет осенью 1883 года.

Фунт козловского охлажденного мяса продавался на 1−3 копейки дешевле петербургского парного. К концу года его было продано около 60 тыс. пудов.

Но дело «Первой мясной конторы» не расширялось, и последователей у нее еще очень долго не появлялось.

На революционные перемены в мясоторговле ни власти, ни предприниматели не пошли.

Быкобойцы, зарабатывавшие в столицах огромные деньги не столько на мясе, сколько на побочных продуктах — сале, коже, кишках, крови, рогах и голье (головы, ноги, внутренности), не могли позволить оставаться всем этим сокровищам на провинциальных бойнях.

И хотя в стране объявили войну эпизоотиям и с этой целью с 1884 года совершенно запретили пригон в обе столицы скота гуртами, привоз живых животных по железным дорогам не был отменен — иначе, конечно же, города остались бы без мяса, бойни — без работы, а мясоторговцы и городская казна без доходов, ведь бойни для всех городских управлений в России были высокоудойной коровой.

К началу 1880-х годов в Европе ветеринарами было доказано, что и перевозка живого скота по железным дорогам не избавляет от распространения повальных болезней, причиняющих огромный ущерб скотоводству. И по этой причине, например, в Англии скот из многих местностей в Лондон доставлялся только в битом виде. При этом привозное мясо оказывалось гораздо вкуснее мяса столичного убоя, так как страдания и голодание животных во время путешествия в вагонах отрицательно отражались на вкусе мяса.

О том же позже писал русский мясовед, ветеринарный врач Санкт-Петербургского губернского земства надворный советник А. А. Клушин:

«Скот, вкусным мясом которого все восторгаются на местах выпаса или выкорма его, дает в Петербурге неузнаваемо плохое мясо: невкусное, тощее, дряблое, пахнущее мочой, навозом».

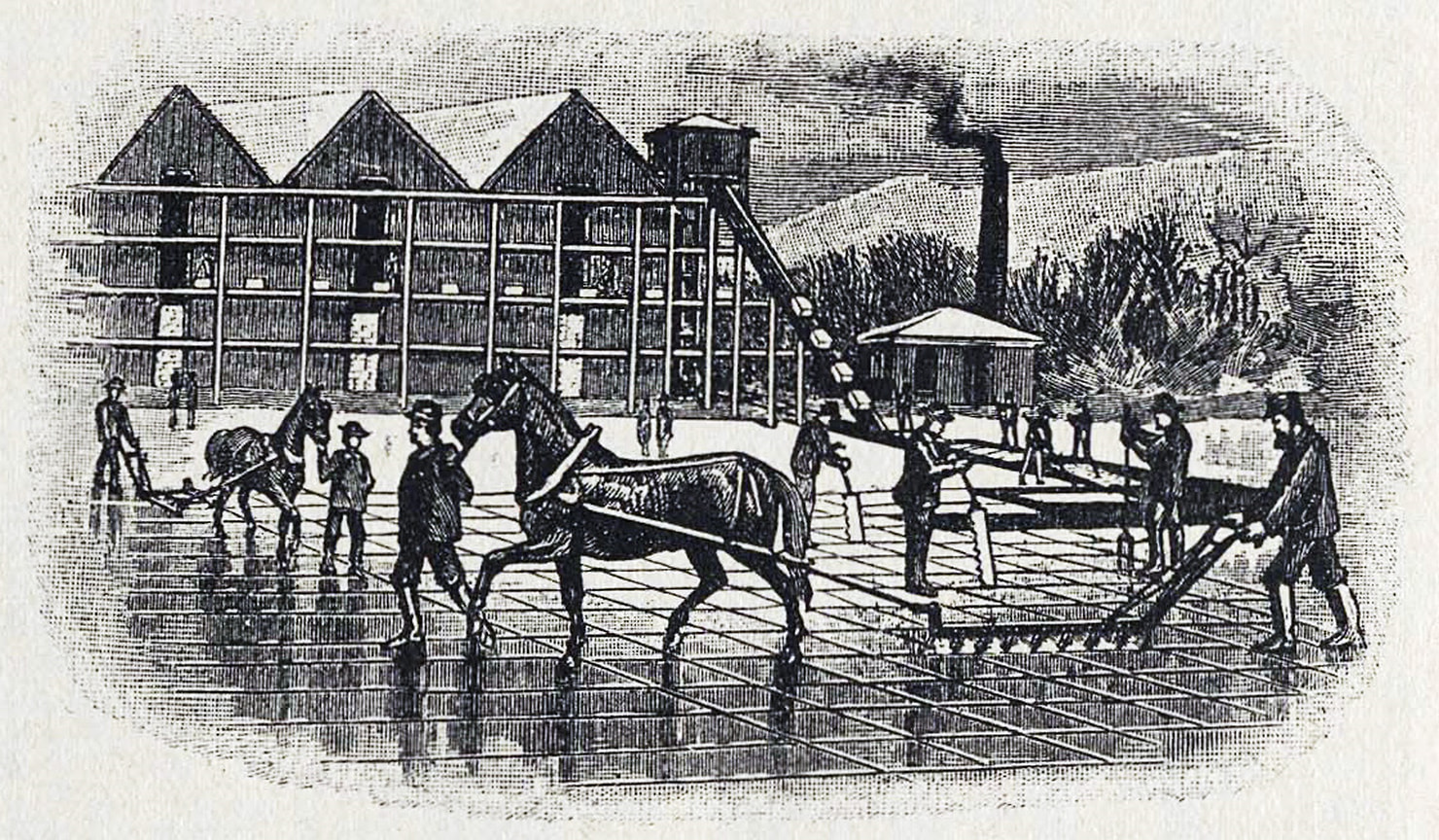

«Запас льда для потребностей населения организован в Америке совершенно иначе, сравнительно с Россией»

«Запас льда для потребностей населения организован в Америке совершенно иначе, сравнительно с Россией»

«Совершенно не содержат льду»

Самое грустное в истории «Первой мясной конторы по доставке в Петербург свежего мяса» заключается в том, что она довольно быстро перестала возить говядину в вагонах-ледниках, так как организовать запасы льда на промежуточных железнодорожных станциях оказалось очень сложным делом. «Догнать Америку» не получалось. Там уже в середине XIX века существовала ледяная промышленность.

«Лет 50 тому назад,— писал о ней в 1894 году ученый-ихтиолог и журналист Н. А. Бородин,— забота о запасе достаточного количества льда и его хранение в течение лета взяты на себя специальными компаниями, которые ведут дело на весьма широкую ногу».

Например, в самом крупном льдохранилище, в Глочестере, под одной крышей помещалось 35 тыс. тонн льда, прекрасно сохранявшегося все лето.

Это позволяло американцам перевозить по железным дорогам замороженную рыбу и охлажденное мясо в любое время года. Из Чикаго, ставшего всеамериканской скотобойней, мясным Манчестером, ежедневно уходили десятки поездов, доставлявших свежее мясо в Нью-Йорк и города, расположенные по побережью Атлантического океана.

В России же использовали только естественный холод.

«Из более отдаленных от столиц мест,— сообщал А. А. Клушин в 1903 году,— например Козлова, Самары, Уфы, Оренбурга и др., свежее мясо привозится только с наступлением холодного времени. Для доставки мяса отсюда строятся специальные вагоны, неправильно называемые ледниками, так как они обыкновенно совершенно не содержат льду и имеют назначение не охлаждать мясо, a скорее защищать его от излишнего холода. Объясняется это отсутствием запасов льда на станциях железных дорог и невозможностью везти его с места доставки. В видах защиты от холода устраиваются в этих вагонах особые рамы, соломенные щиты, применяется войлок и проч. Мясо это приходит в хорошем виде, если не попадет в оттепель».

Зимой из скотоводческих губерний до столиц благодаря морозам доезжало мороженое мясо. В начале 1900-х годов, в Петербург его привозилось до 2,5 млн пудов (к 4,5 млн пудов парного мяса местного убоя).

Но заботившийся о своем здоровье столичный житель только в крайнем случае решался покупать мороженое мясо, так как оно относилось к пищевым продуктам весьма сомнительного качества.

В 1901 году магистр ветеринарных наук M. А. Игнатьев сообщал, что это мясо не подвергается санитарному осмотру и легко может происходить от больных животных; бывает зачастую гнило; обращаются с ним чрезвычайно нечистоплотно, выгружают и складывают прямо на землю, как дрова, без подстилок и без покрывал; во время длинного пути оно повторно замерзает и оттаивает, нередко плесневеет и портится.

Даже в том случае, когда замороженное мясо не подвергалось всем этим злоключениям, оно легко портилось во время хранения в столичных ледниках, так как, по мнению инженера, специалиста по холодильному делу М. Т. Зароченцева, обыкновенные русские ледники в большинстве случаев не удовлетворяли требованиям рационального хранения продуктов. Чрезмерно сырые и грязные, без вентиляции, с расположением льда внизу, а не под потолком, отчего охлаждался только нижний слой воздуха,— такие ледники очень вредили мясу, в них оно быстро покрывалось плесенью. В Швеции, Дании, Канаде, писал М. Т. Зароченцев в 1911 году, имеется огромное количество рационально устроенных ледников, Россия же в этом отношении отстала от них.

Но главное, в чем многие западные страны оставили Россию далеко позади себя,— в применении искусственного холода.

«Громадные расстояния между местами производства съестных продуктов и местом их потребления в Сев.-Американских Соединенных Штатах обусловили широкое развитие перевозки в специальных вагонах»

Фото: Library of Congress

«Громадные расстояния между местами производства съестных продуктов и местом их потребления в Сев.-Американских Соединенных Штатах обусловили широкое развитие перевозки в специальных вагонах»

Фото: Library of Congress

«В самом отличном виде»

В то время, когда в Петербург прибыл первый вагон-ледник, в Англию из Австралии вернулся первый пароход-рефрижератор, оснащенный устройством для искусственного охлаждения.

В 1880 году «Земледельческая газета» сообщала об этом:

«До настоящего года при всех способах требовался непременно лед; теперь же найдено средство обходиться без него, именно производить холод механическими средствами… В конце минувшего года большой английский пароход "Stratheden" отправился с таким аппаратом в Австралию, взял там мясо и возвратился назад в Англию, после 83-хдневнаго плавания. Привезенный им товар состоял из свежего мяса от 60 быков, 600 баранов и 150 пудов сливочного масла. Все это прибыло, по свидетельству английских газет, в самом отличном виде, так что тотчас же образовалась компания с капиталом в 2 милл. фунт. стерл. (около 18 милл. рублей) для эксплуатации этого изобретения».

В 1894 году в Англию из Австралии было доставлено три миллиона мороженых баранов, в 1900 году — 6 433 821 тушка.

Для приема и хранения заморского мяса и других продуктов в Лондоне и нескольких больших городах были построены десятки огромных складов-холодильников.

Соединенные Штаты шагнули в XX век как самая «искусственно холодная» страна: 1200 боен, оснащенных холодильниками, 1000 холодных складов общественного пользования, 1000 молочных складов, более 1200 холодных складов для фруктов, 20 складов для мехов и тканей, более десяти катков с искусственным льдом, 15 холодопроводов для искусственного охлаждения жилищ, огромный парк вагонов-холодильников и пароходов-рефрижераторов. Производством холодильных машин было занято 100 заводов.

Столь же блестяще производство холодильников было поставлено в Германии. К концу 1900-х годов там в различных отраслях промышленности и торговли насчитывалось 6000 холодильных машин.

В России их было не более 200. Бойни Москвы и Петербурга не имели холодильников.

Значительных складов с искусственным охлаждением по всей стране можно было насчитать едва полтора десятка. В них хранилось около миллиона пудов скоропортящихся продуктов, тогда как общее количество этих продуктов, поступавших на рынок, достигало 136,8 млн пудов.

На Первом международном конгрессе по холодильному делу, состоявшемся в Париже в 1908 году, стало очевидно, что холодильное дело во многих странах превратилось в дело национальной, государственной важности. Представители России на этом форуме остро осознали, что положение русского холодильного дела ненормально и его нужно срочно улучшать.

12 апреля 1909 года при Министерстве торговли и промышленности был учрежден комитет по холодильному делу. Его миссией было изучение ситуации, просвещение, техническая помощь, подготовка специалистов, возбуждение интереса к холодильному делу городских общественных управлений, земских учреждений и кооперативных организаций.

Но, безусловно, без содействия правительства быстрого успеха в этом сложном деле было трудно добиться.

Н. А. Бородин, служивший с 1910 года в департаменте земледелия Главного управления землеустройства и земледелия, писал в августе 1914 года:

«Подводя итоги деятельности разных ведомств для развития холодильного дела в стране, нельзя не отметить отсутствия в принимаемых мерах общего плана действий и излишнюю осторожность в отношении мер, могущих особенно поднять развитие холодильного дела в стране,— каковы сложение пошлин с холодильных машин, премирование предпринимателей, выдачи ссуд на устройство складов и т. п.».

Но кое-какой прогресс наблюдался.

Министерство земледелия и государственных имуществ выделило ссуды на сооружение холодильников Восточно-Сибирскому обществу сельского хозяйства, Курскому и Казанскому губернским земствам. В Харькове и Архангельске приступили к их строительству. В Москве на возведение при бойнях рынка для оптовой торговли мясом, оснащенного полным холодильным оборудованием, ассигновали 3 000 000 рублей.

В ноябре 1913 года в Петербурге на Черниговской улице начали работать огромный холодильник и железобетонные склады для хранения и замораживания скоропортящихся продуктов, построенные Акционерным обществом петроградских товарных складов, холодильников и элеваторов.

Но для доставки в чудо-хранилища продуктов требовались чудо-вагоны. Чтобы удовлетворить самую насущную нужду в вагонах-ледниках на русских железных дорогах, писал Н. А. Бородин, нужно было построить хотя бы 30 000 вагонов-ледников (в 1913 году в России их было две с половиной тысячи).

«Послушайте, что говорят в народе, который простаивает от 2 часов ночи до полудня в надежде получить 3 фунта мяса. Там говорят не более не менее, как об измене»

Фото: МАММ / МДФ

«Послушайте, что говорят в народе, который простаивает от 2 часов ночи до полудня в надежде получить 3 фунта мяса. Там говорят не более не менее, как об измене»

Фото: МАММ / МДФ

«И в других районах скотоводства»

В годы Первой мировой войны, когда возник огромный продовольственный кризис, неразвитость холодильного дела в стране аукнулась всем. К началу 1916 года проблемы с доставкой мяса в армию, и на фронт, и в тыловые части, а также в города Европейской России заставили сотрудников различных ведомств вспомнить о холодильниках.

Инженер М. Т. Зароченцев писал в июле 1916 года:

«13-го и 14-го января 1916 года должны считаться историческими днями в развитии холодильного дела в России, когда высшие руководители государственной обороны в заседании большого военного совета провозгласили важное государственное значение холодильного дела в России в деле снабжения армии мясным довольствием».

В феврале на совещании по мясному вопросу при экономическом отделе союза городов также была принята резолюция по поводу холодильного дела, в которой говорилось:

«Придавая весьма существенное значение развитию холодильного дела в стране, позволяющего привлечь к снабжению армии и населения новые обширные зауральские рынки, а также дающего значительное сбережение в средствах транспорта, совещание признает с этой точки зрения крайне желательным широкое развитие сети холодильных установок не только по путям с востока, но и в других районах скотоводства, а также энергичное развитие холодного транспорта».

Было решено немедленно построить в 17 пунктах страны бойни с холодильниками, увеличить количество вагонов-ледников, организовать четкое льдоснабжение и транспортировку мороженого мяса по железным дорогам.

Был подготовлен штат лиц для заведывания холодильно-убойными пунктами, для ухода за холодильными установками и сопровождения поездов. С апреля на фронт пошли первые холодильные поезда с мясом и маслом. По отзывам приемочных комиссий войсковых частей все продукты прибывали в прекрасном состоянии.

Для этой холодильной организации потребовались холодильные машины, они были немедленно заказаны в Америке, но пока они добирались до России, холодные склады охлаждались с помощью особых холодо-генераторов, сконструированных Зароченцевым в сотрудничестве с инженером Н. С. Комаровым.

За 1916 год в России было построено около ста новых промышленных холодильников, парк вагонов-ледников увеличился до 4000. В планах было сделать еще больше.

Журнал Cold & Storage Produce Review, описывая изменения в холодильном деле в российских губерниях, восхищался:

«Россия — это страна чудес, обладает богатствами, которые могут поглотить все открытия и усовершенствования в деле механического охлаждения в сотнях различных направлений. Даже война не может остановить этого коммерческого прогресса».

И автору заметки было невдомек, что в России с незапамятных времен все делалось по пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится».