13 котов доктора Торндайка

150 лет назад родился американский психолог Эдвард Торндайк

Эрвин Шредингер придумал виртуального кота, который одновременно был и живым, и мертвым, чтобы проиллюстрировать коллегам-физикам неполноту общепринятой на тот момент квантовой теории. Эдварду Торндайку понадобилась чертова дюжина реальных котов, чтобы с их помощью продемонстрировать коллегам-психологам, как те ошибаются во всем, что касается эволюции разума.

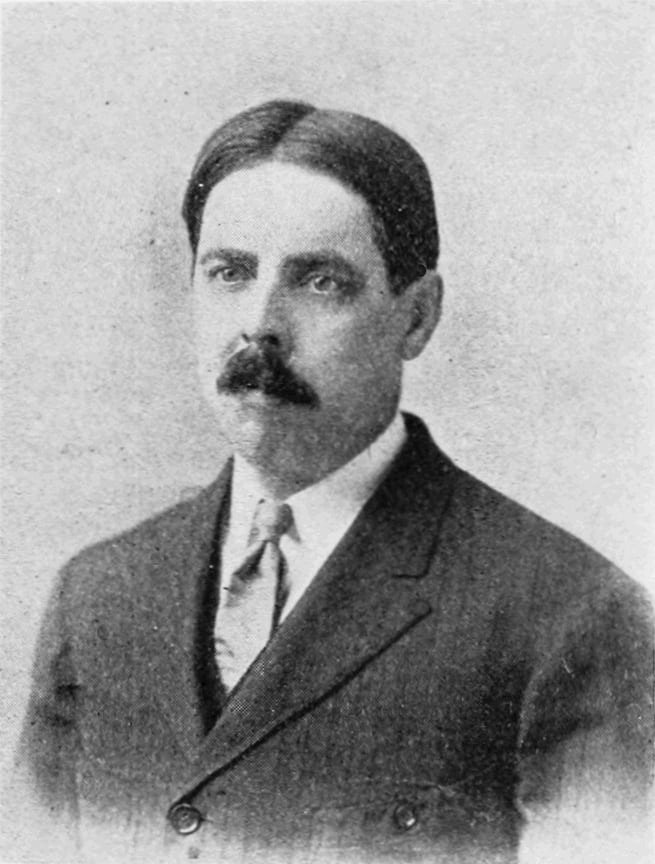

Эдвард Торндайк

Фото: wikipedia.org

Эдвард Торндайк

Фото: wikipedia.org

Эдвард Ли Торндайк родился в семье священника-методиста, окончил методистский Уэслианский университет в Мидлтауне, штат Коннектикут, став бакалавром. Магистерскую степень он получил в Гарварде, куда, прочитав учебник гарвардского профессора Уильяма Джеймса «Принципы психологии», специально приехал продолжить образование под его руководством. В числе прочего в учебнике Уэсли излагалась его теория эмоций, согласно которой эмоции — это следствие рефлекторных физиологических изменений в организме.

Конфетка сиротам

Вот эту теорию и решил проверить экспериментально молодой магистр психологии Эдвард Торндайк. Свой первый научный эксперимент он проводил на детях из близлежащего сиротского приюта. Он показывал им конфету и говорил, что она достанется тому, кто первый отгадает слово или число, которое он задумал, но не скажет. Предполагалось, что при выборе им слова или цифры, у него неосознанно происходят изменения мышц речевого аппарата и, соответственно, мимики. Обычно такая мимика не осознается самим субъектом и не воспринимается окружающими. Но тут, считал Торндайк, желание ребенка получить конфету повысит чувствительность к этим микродвижениям на его лице.

Эксперимент быстро закончился. Университетское начальство запретило Торндайку появляться в сиротском приюте. Вероятно, дети сильно расстраивались, не получая конфет. Подав заявку на поступление в аспирантуру Колумбийского университета, Торндайк уехал в Нью-Йорк, явившись туда, как говорят злые языки, с двумя дрессированными им цыплятами в корзинке и зароком больше не проводить опыты на людях. Через год он защитил там докторскую диссертацию «Разум животных. Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных». Она и стала, как показало время, главным научным трудом его жизни.

Проблемный ящик

За век с лишним эти колумбийские эксперименты Торндайка с животными, искавшими способ открыть дверцу клетки, в которой их запирали, описаны сотни, если не тысячи раз — в вузовских учебниках, энциклопедиях, справочниках, курсовых и дипломных работах студентов и диссертациях и монографиях их преподавателей, не говоря уже про соцсети. Но все же лучше почитать самого Торндайка, благо обе его публикация об этих опытах свободно доступны в интернете.

Это, во-первых, короткая публикация «Some Experiments on Animal Intelligence» («Некоторые эксперименты по изучению разума животных») в журнале The Science, 1898, Vol. VII. No. 181, p. 818-824, по сути, автореферат его диссертации. Во-вторых, сама его диссертация «Animal Intelligence; An Experimental Study of the Associative Processes in Animals» («Разум животных. Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных»), опубликованная как приложение к журналу Psychological Review (Supplement No. 8, 1898). Если же очень коротко, то Торндайк сделал следующее.

Прежде всего «проблемный ящик» Торндайка, как его часто называют сейчас, сколоченный им из реек и напоминавший клетку животных в зоопарке, был у него просто «ящиком». Удивительное дело, но слово «проблема» и его производные в статье и в монографии Торндайка отсутствуют напрочь. Ящиков у Торндайка было четыре разновидности. Один для кошек размером 51х38х30,5 см, другой для собак в полтора раза больше. И к ним в дополнение было два ящика еще крупнее: один для кошек, другой для собак. Они были разделены на две части проволочной сеткой. В одной их половине животное, уже умевшее открывать дверцу, довольно быстро справлялось с этой задачей и выбиралось наружу к корму. Во второй половине его собрат, не имевший такого опыта, невольно наблюдал за методикой освобождения и по идее должен был намотать это себе на ус и сделать то же самое. Эксперименты велись с голодными животными, те стремились вырваться на свободу не ради абстрактного чувства свободы, а чтобы утолить голод.

Цыплята, кошки, собаки

Подопытными животными у Торндайка были цыплята в возрасте 2–4 дня, всего в экспериментах их было задействовано почти 100 штук. У них был не ящик с дверцей на запоре, а лабиринт со стенками высотой 28 см (поначалу Торндайк строил его из поставленных на попа книг). В лабиринте в одном месте были ступеньки, по которым цыпленок мог забраться на стенку и спрыгнуть вниз наружу, где были его товарищи, еда и питье, или наклонная проволочная сетка, приглашавшая цыпленка сделать то же самое.

Другими подопытными животными были кошки, а точнее, 12 котят в возрасте от 3 до 10 месяцев и один взрослый кот. И третьими — собаки. Собак было три, насчет их возраста и прочих анкетных данных Торндайк умолчал. Единственное, о чем можно догадаться: судя по размеру ящика для них, они были довольно мелкими собачонками.

Если цыплята должны были проявить смекалку, перебравшись через стенку лабиринта, то кошки и собаки — открыть щеколду на дверце своей клетки либо просто повернув ее лапой, просунутой в щель между рейками, либо потянув за веревочную петлю, конец которой был привязан к запору двери, либо нажать на педаль с такой же веревкой. Кошки и собаки метались по клетке, кусали ее прутья, просовывали сквозь них лапы и рано или поздно дергали за веревку, жали на педаль, поворачивали щеколду лапой. Все это Торндайк хронометрировал.

Так уж получилось, что эталонными у него стали опыты с кошками. Во всяком случае, они описаны у него самым подробным образом, а опыты с собаками и цыплятами — как бы вскользь. Рефреном и в его статье, и в монографии звучит фраза: «Эксперименты с цыплятами (собаками) это подтверждают». А подтверждали они то, что поведение и прямых потомков динозавров — цыплят, и по сравнению с ними более близких наших родственников — собак и кошек — было одинаковым: множество лишних движений до тех пор, пока одно не оказывалось удачным. При повторных попытках число бесполезных движений уменьшалось, животные быстрее находили выход из клетки (лабиринта), и, наконец, после некоего число повторов они сразу действовали безошибочно.

Но стоило сделать перерыв (в опытах Торндайка с кошками он длился до 50 дней), как животные забывали, что надо делать, чтобы сразу открыть дверцу клетки, и снова действовали наугад. Вспоминали это они быстрее, чем те их собратья, которые вообще не имели такого опыта, но не настолько быстро, чтобы можно было говорить о наличии «настоящей памяти» у животного. То же самое наблюдалось в опытах по подражанию, когда животные видели, как именно их собратья открывают дверцу. «Личные наблюдения вроде бы подтверждают способность животных к имитации… Но благодаря объективному хронометражу мы располагаем достаточными доказательствами отсутствия подражания»,— писал Торндайк.

Теория эволюции разума Торндайка

Были у Торндайка и чисто павловские по своей сути опыты по выработке условного рефлекса, когда дверца к пище открывалась экспериментатором в случае совершения животным какого-то действия, не связанного с разгадкой секрета дверного замка, например, просто почесывания за ухом. Тогда картина задумчивости кота или пса была особенно впечатляющей.

Но на самом деле все опыты Торндайка имели только одну цель: экспериментальное доказательство того, что «животные “вообще не думают о вещах”, что сознание для них всегда остается сознанием в его первоначальном виде, “чистым опытом”», что «их психическая жизнь никогда не выходит за пределы наименее заметного человеческого интеллекта». Что «представления, умозаключения, суждения, память, самосознание, общественное сознание, воображение, ассоциации и восприятие — все это в общепринятом понимании этих терминов отсутствует в разуме животного». И, наконец, что «старые домыслы о том, на что способно животное, о чем оно думает и как его мысли перерастают в то, что думают люди, были далеки от истины и не приближались к истине».

Как писал Торндайк, его «метод грубый, но многообещающий… Но если, как кажется вероятным, у приматов значительно расширился круг ассоциаций и запас свободно распространяющихся идей, то… мы определили определенный этап в эволюции разума. Старое представление о человеческом сознании состоит в том, что оно строится из элементарных ощущений, что сначала возникают мельчайшие частицы сознания, которые постепенно выстраиваются в сложную сеть. Наша точка зрения опровергает это и утверждает, что прогресс идет не от малого и простого к большому и сложному, а от прямых связей к косвенным, в которых определенную роль играет набор изолированных элементов; это переход от “чистого опыта” или недифференцированных чувств к способности различать, с одной стороны, и к обобщениям, абстракциям — с другой».

Таким образом, получалось, что великий шаг в эволюции человеческого интеллекта — это «не переход к разуму через язык, а переход от сознания, которое включает в себя множество специфических связей, к сознанию, которое включает в себя множество свободных идей». «Это предпосылка всего прогресса человечества,— считал Торндайк.— Я надеюсь, что наше исследование, подкрепленное исследованиями психической жизни приматов и того периода в жизни ребенка, когда эти непосредственно практические ассоциации быстро обрастают свободными идеями, покажет нам реальную историю происхождения человеческих способностей».

Метод научного тыка

Торндайк не зря надеялся на обезьян — они не подвели. В 1917 году его коллега, психолог из Берлинского университета Вольфганг Келер проводил на станции изучения антропоидов Прусской академии наук на Канарских островах фактически такие же опыты, как Торндайк, только в клетке у него сидели шимпанзе. Те не дергались понапрасну, как коты и собаки Торндайка, а если и дергались, то недолго, а потом, посидев немного с задумчивым видом, решали задачу, доставая, казалось, недостижимый банан. Келер назвал это «инсайтом», или озарением.

Насчет разума человекообразных обезьян споры идут до сих пор. Но в данном случае важнее другое. Торндайк действительно открыл новую, не известную до него стадию эволюции разума — рассудочную деятельность «методом тыка», присущую кошкам, собакам и ученым-экспериментаторам, и предсказал следующую — раздумий и озарения, что характерно для ученых-теоретиков.

Кстати, считать «метод тыка» всего лишь жаргонизмом не совсем правильно. В англоязычной научной литературе он присутствует как вполне профессиональный термин scientific poke method («метод научного тыка»), он же метод проб и ошибок, он же метод отсеивания, от же метод перебора вариантов, который «используется при отсутствии теорий и достаточного количества материала, просто перебором возможных вариантов с промежуточными выводами и повтором попыток. Конечный результат часто удивляет все научное сообщество, поскольку иногда происходят совершенно неожиданные вещи». После чего обычно добавляют: «Метод проб и ошибок является врожденным методом мышления человека».

За похожие эксперименты на собаках Иван Петрович Павлов получил в 1904 году Нобелевскую премию, а работ Торндайка Нобелевский комитет даже не заметил. Инсайт, и то частичный, у Нобелевского комитета приключился лишь в 1975 году, когда он присудил премию Карлу фон Фришу, Конраду Лоренцу и Николасу Тинбергену за открытие чисто человеческих социальных форм поведения у животных. Что же касается разумной деятельности животных, то она как не интересовала Нобелевский комитет, так и не интересует поныне.

Но и без премии Торндайк не был обижен вниманием и уважением коллег. При жизни он стал одним из самых известных ученых, причем не только в психологии, но и в педагогике, и поныне входит в десятку наиболее цитируемых психологов. Он был избран президентом Американской психологической ассоциации, членом Национальной академии наук США, Американского философского общества, Американской академии искусств и наук, президентом Американской ассоциации содействия развитию науки, а также «племенным вождем» неформального сообщества психологов, селившихся в самодельных хижинах в обширном поместье Торндайка в девственном лесу в верховьях Гудзона. Этот земельный участок профессор Торндайк приобрел на доходы от издания своих книг по психологии, педагогике, этологии, бихевиоризму.

В саду Института экспериментальной медицины на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге с 1935 года стоит памятник собаке Павлова, причем даже с фонтаном, символизирующим, наверное, ее условно-рефлекторное слюнотечение. Справедливо было бы и в кампусе Колумбийского университета поставить памятник котам, собакам и цыплятам Торндайка, демонстрирующим свою рассудочную деятельность. Там как раз есть свободное место напротив копии в натуральную величину роденовского «Мыслителя», навечно погруженного в инсайт.